立地と歴史

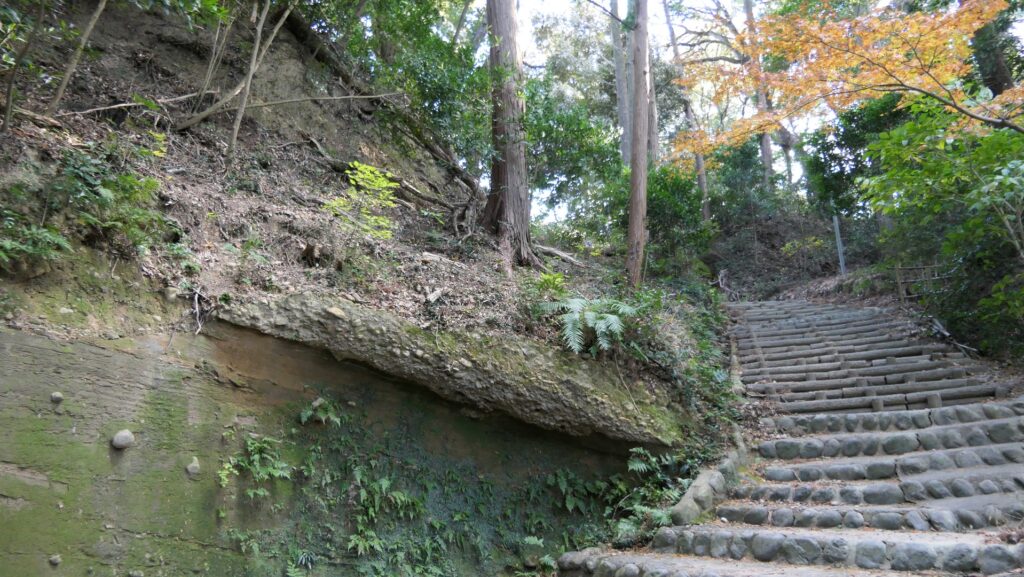

城になるための山

高天神城は、現在の静岡県西部にあたる遠江国にありました。この城は土造りのシンプルな山城だったのですが、この国をコントロールするには絶妙な位置にありました。多くの戦国大名がこの城を手に入れようとした結果、この城で起こったことが中でも武田氏と徳川氏双方の運命に決定的な影響を及ぼしました。この城が築かれた山は、標高はわずか132mで、麓からは約100mの高さでした。しかし、その山の峰は複雑に入り組んでいて、且つ切り立っていました。その上に、山の頂上周辺はそれ程広くなく、そこからの眺望は抜群でした。これらの特徴は、少ない守備兵でも大軍の攻撃から城を守り抜けることにつながります。まさに城になるために存在しているような山だったのです。

遠江国の範囲と高天神城の位置

城周辺の起伏地図

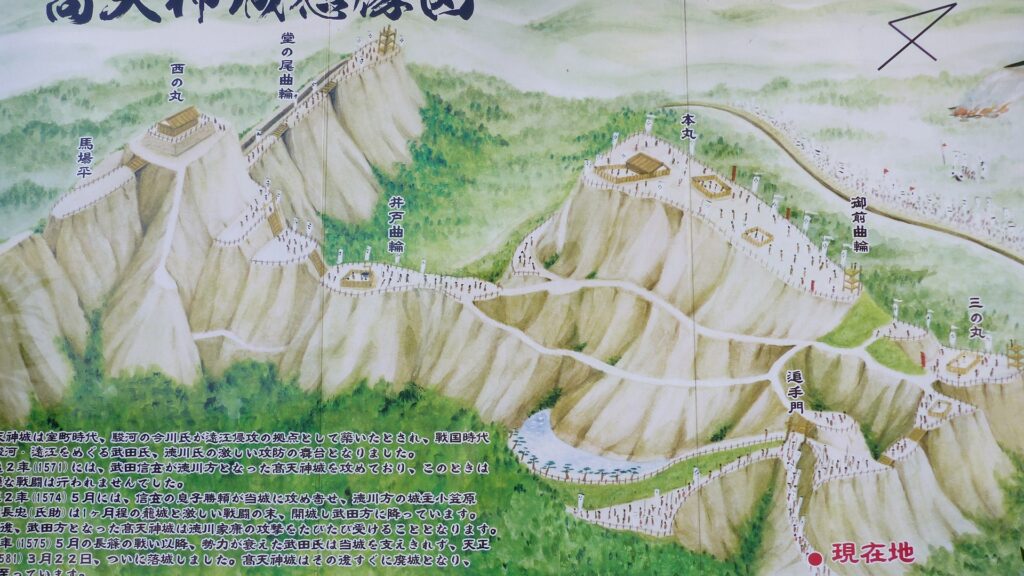

高天神城想像図、現地説明板より 今川氏、徳川氏、武田氏による争奪戦

この城が最初にいつ築かれたか定かでありませんが、遅くとも16世紀前半には今川氏の勢力下となっていました。今川氏の勢力が衰えた後は、徳川家康がこの城を手に入れることに成功しました。有力な戦国大名、武田信玄もまたこの城を手に入れようとし、1571年にこの城を攻撃しました。しかし城を落とすことはできず、その後1572年に信玄は亡くなります。信玄の息子、武田勝頼は再度高天神城を攻略するため、1573年にこの城の北に橋頭保として諏訪原城 を築きます。勝頼は1574年に高天神城に猛攻を加え、ついに守備兵が降伏することでこの城を手にしました。この時点で勝頼は、武田氏にとって最大の領土と(父親の信玄が果たせなかった高天神城を落としたことによる)最高の名声を得たことで、まさにそのパワーはピークに達していました。

徳川家康肖像画、加納探幽筆、大阪城天守閣蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 武田勝頼肖像画、高野山持明院蔵、16世紀後半 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 諏訪原城跡 ところがこの流れは、1575年に長篠城 近くで起こった長篠の戦いで、勝頼が織田信長と家康の連合軍に惨敗したことで急激に変わってしまいます。家康はそして、高天神城を含む遠江国の領地の奪還のための反撃を一歩ずつ開始しました。1576年、最初に諏訪原城を勝頼より奪いました。この城はかつては、勝頼が高天神城を占領するための足固めとなったのですが、今度は家康が同じ目的のために使うことになったのです。家康は次に1578年に、自軍への補給のためと、勝家の高天神への補給を断つために、高天神城の西方に新しく横須賀城を築きました。一方武田方も高天神城の西側部分の曲輪の間に、土塁、空堀、堀切などを造成し、城を強化しました。その部分は他の山につながっていて、城の唯一のウィークポイントだったからです。最後の決戦の時が迫っていました。

長篠合戦図屏風部分、徳川美術館蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 長篠城跡 横須賀城跡 家康の慎重な城攻め

勝頼とは違って、家康はこの城を強攻しませんでした。彼は恐らくそんなに簡単にはこの城を落とせないとわかっていたのでしょう。長い時間をかけて、この城を包囲すべく周りに多くの砦を築きました。それらは高天神六砦として知られています。小笠山(おがさやま)砦、能ヶ坂(のがさか)砦、火ヶ峰(ひがみね)砦、獅子ヶ鼻(ししがはな)砦、中村(なかむら)砦、三井山(みついやま)砦です。しかし実際には、20もの砦が築かれたのです。それぞれの砦には明確な役割が与えられていました。例えば中村砦は補給のため、火ヶ峰砦は武田の攻撃を防ぐため、山王山砦は城の包囲のため、などです。このことにより、高天神城は完全に孤立しました。

高天神城と高天神六砦、横須賀城の位置

獅子ヶ鼻砦跡 1580年、家康は満を持して高天神城への攻撃を開始しました。一方、勝頼は城への援軍を送ることが困難になっていました。勝頼の勢力は衰え、また他の敵(北条氏など)にも備える必要がありました。飢餓に陥った守備兵は家康に降伏を申し出ました。ところが、家康との同盟でリーダー格だった織田信長が受け入れませんでした。これは多くの戦いが起こった戦国時代においても稀なことでした。1581年、守備兵は最後の抵抗を期して城から打って出ましたが、撃退され、ついに城は落城したのです。

織田信長肖像画、狩野宗秀作、長興寺蔵、16世紀後半 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 家康と勝頼の運命の転換点

信長は、勝頼の権威を失墜させるため、勝頼が城を最後の瞬間まで助けられなかったことを見せつけたのだと言われています。事実、その次の年に信長が勝頼の領地に攻め入ったとき、勝頼のほとんどの家臣は戦わずして降伏するか、主人を見限って逃亡したのです。高天神城の戦いは、武田氏の滅亡を導いただけでなく、その後家康がついに天下人となるきっかけになったかもしれません。

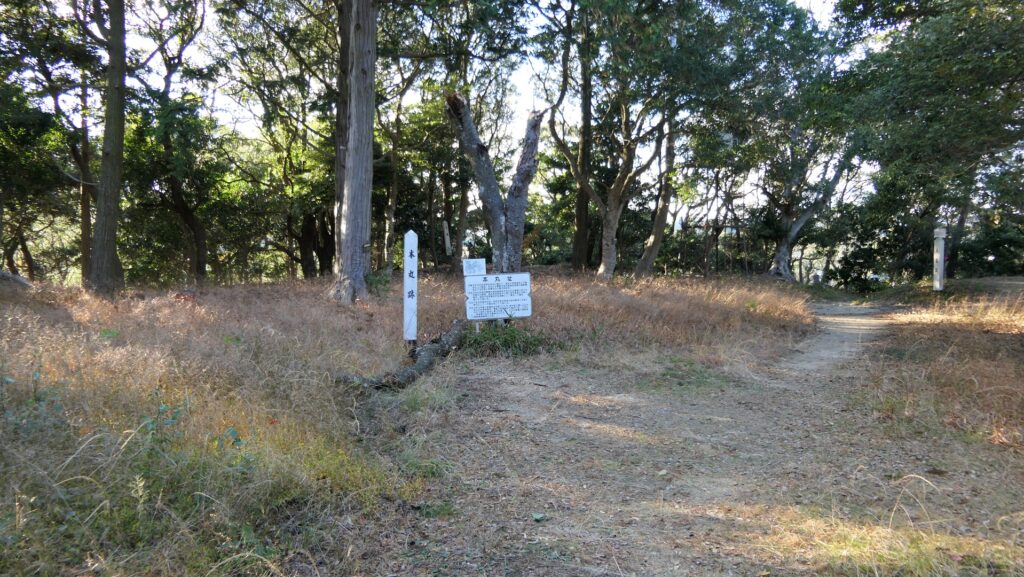

高天神城跡遠景 「高天神城その2」に続きます。