立地と歴史

古い歴史を持つ諏訪地域と諏訪氏

長野県の諏訪地域は、諏訪湖や諏訪大社のような観光地で有名ですが、いずれも高島城と関係があります。諏訪大社は日本最古の歴史書である古事記に出てくる神様に由来すると言われています。その神様は、諏訪氏の祖先であるとも言われており、諏訪氏は戦国時代の16世紀前半まで諏訪郡(現在の諏訪地域と同じ範囲)の領主であり、諏訪大社の大祝(おおほうり)でもありました。そしてその頃は山城に居住していました。

諏訪湖周辺の航空写真

武田信玄による侵攻

信濃国(現在の長野県)のとなり、甲斐国(現在の山梨県)の有力な戦国大名、武田信玄は信濃国に侵攻しようとします。彼は諏訪氏を1542年に滅ぼし、諏訪郡を支配しました。武田氏は1582年に織田信長により滅ぼされますが、信長は同じ年に殺されてしまい混乱が訪れます。諏訪郡の人々は、諏訪大社の大祝であった諏訪氏の親族を新しい領主、諏訪頼忠として迎え入れました。

信濃国の範囲と諏訪郡の位置(ハイライト部分)

日根野高吉が築城

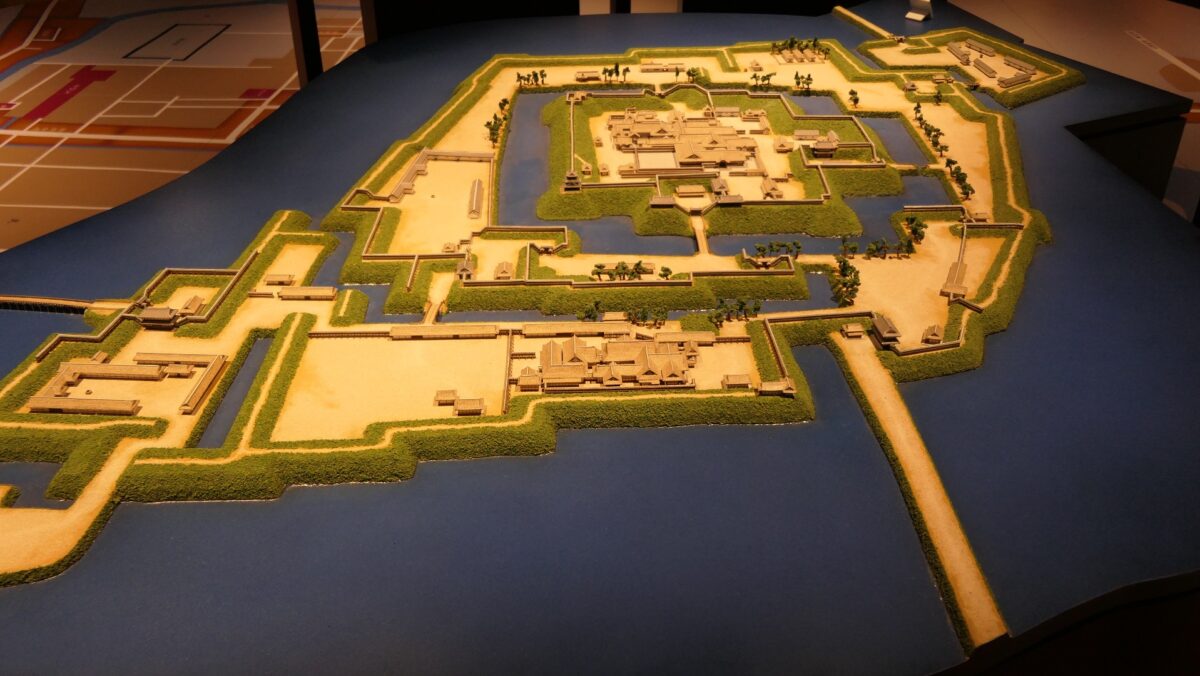

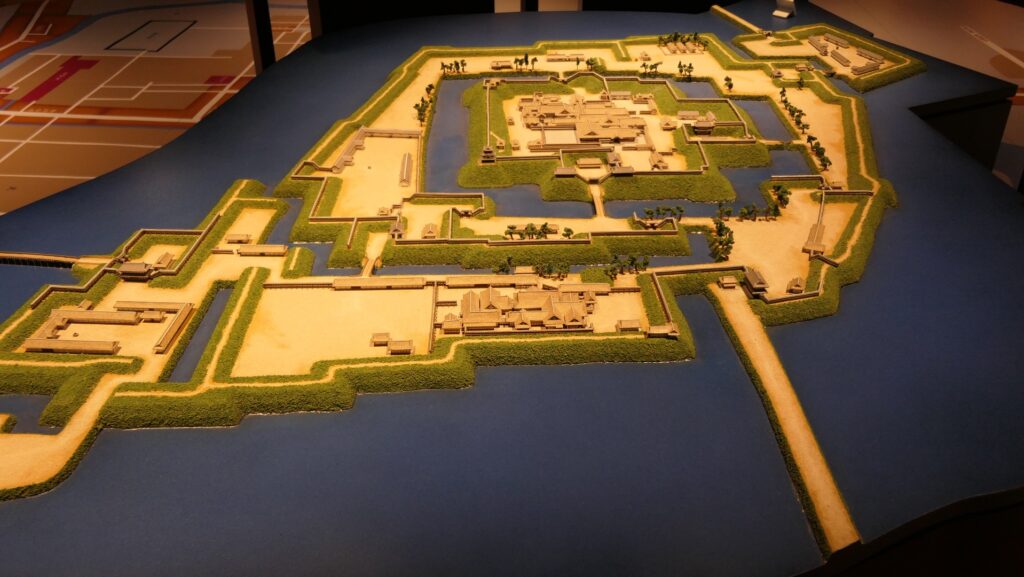

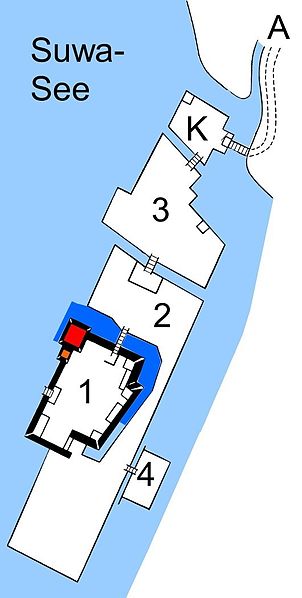

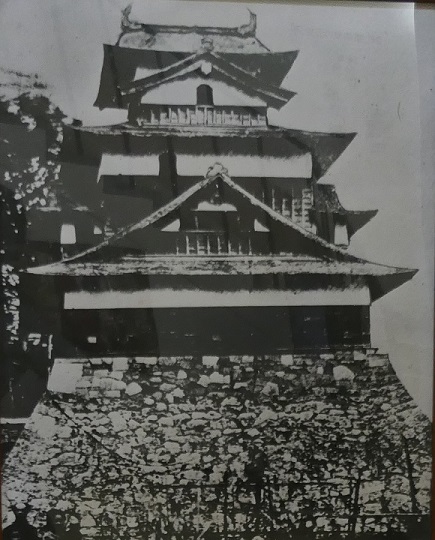

16世紀の終わりに豊臣秀吉が権力を握ったとき、彼は配下の日根野高吉を諏訪郡に送り込みました。諏訪頼忠は無念にも別の国に転封となってしまいます。高吉は、西日本から当時最先端であった技術を持ち込み、諏訪湖の畔に新しい城を築き、高島城と名付けました。この城は4つの曲輪を持ち、湖に面して一列に並んでいました。一本の道が一番端にある曲輪に通じているだけで、城を守るのに適していました。

本丸は石垣に囲まれていましたが、湖畔に築くのにはとても困難が伴いました。その石垣は実は木組みの筏の上に築かれ、軟弱な地盤でも安定するようになっていました。本丸には三層の天守もあり、その当時の東日本ではまだ珍しいものでした。また、他の城では通常天守の屋根には瓦を使っていましたが、ここの天守の屋根は杮葺きとなっていました。その理由は、木製の屋根板により軟弱な地盤上の天守を軽くすることができ、更にこの地域の寒冷な気候にも耐えることができたからです。

諏訪氏が復活して城を維持

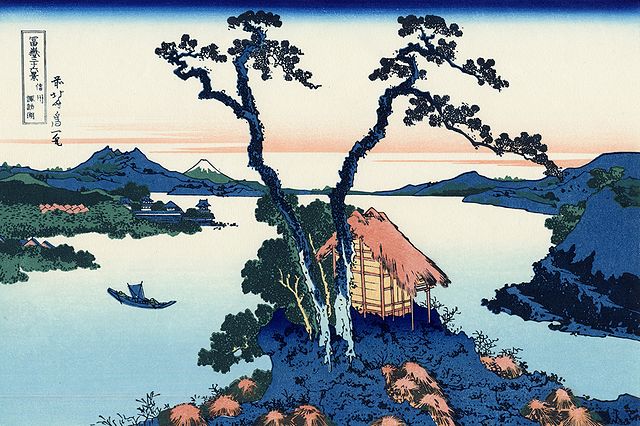

徳川幕府が豊臣氏に代わり天下を取った後の1601年、諏訪氏は諏訪郡に戻ってきました。1600年の関ヶ原の戦いのときに幕府に大いに貢献したからです。諏訪頼忠の子、頼水は高島藩の藩主となり、高島城に居を構えました。平和な江戸時代の間、諏訪湖にたたずむ高島城の姿は、この地域の名所となり「諏訪の浮き城」と呼ばれました。葛飾北斎などの浮世絵師がこの景色を画材として描きました。一方、農地開発と洪水防止のため、諏訪湖の干拓が江戸時代を通じて行われました。高島城は湖から遠ざかっていきます。