特徴、見どころ

本丸の外側

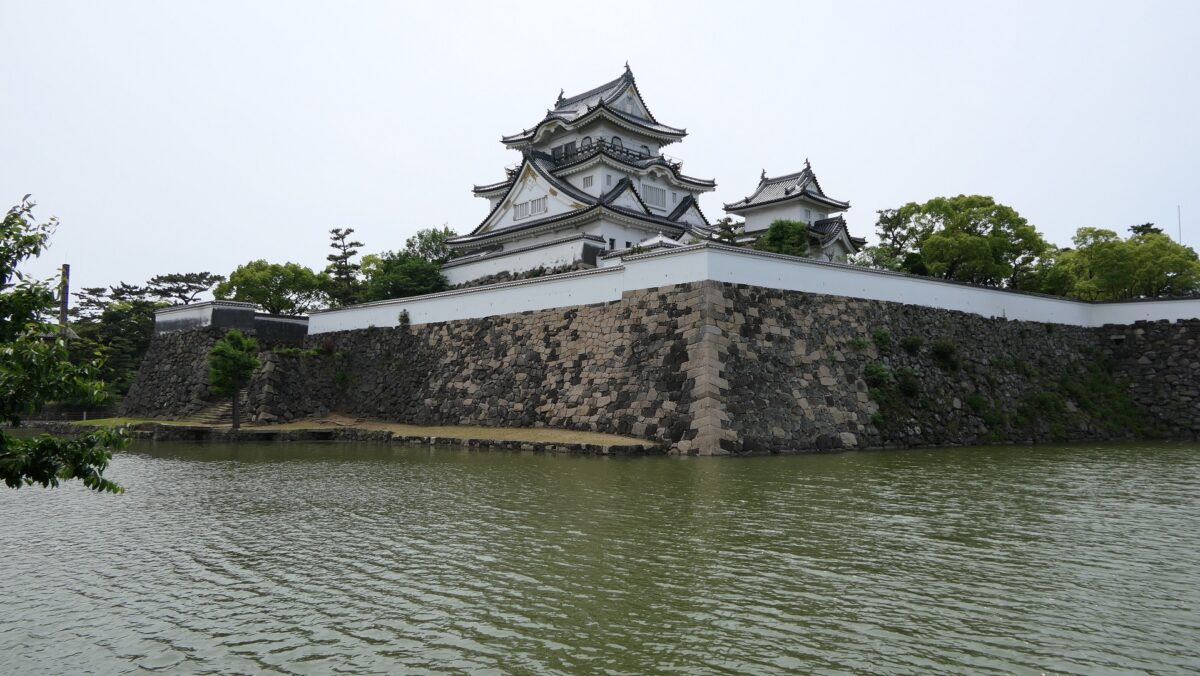

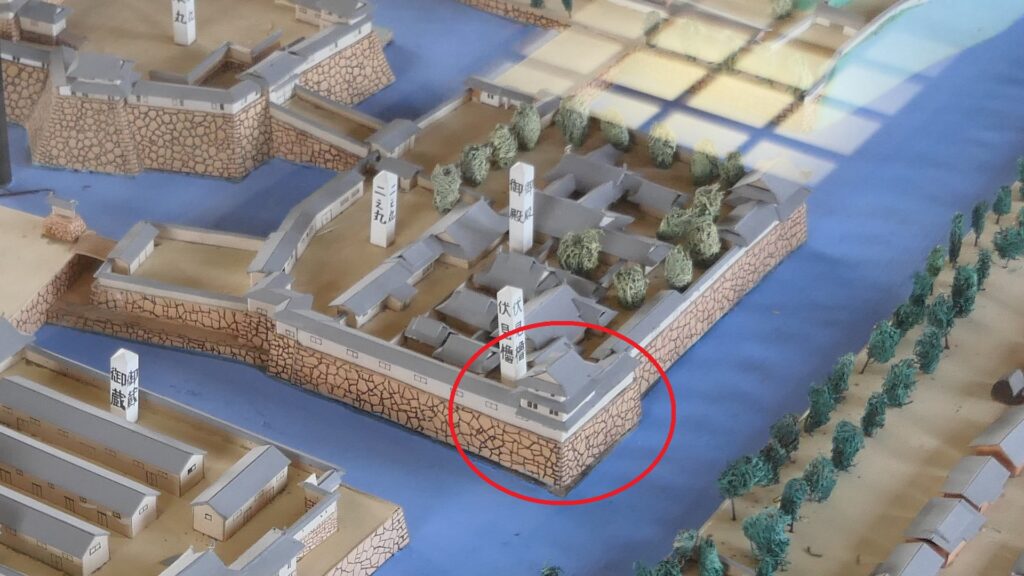

本丸と二の丸は過去と同じように、一本の土橋のみでつながっています。本丸は堀の上に浮かぶ城の島のように見え、防御力を重視した設計となっています。

本丸周辺の航空写真

しかし、背面の方に回ってみると、石段がある裏門跡があるのがわかります。ここには外部に通じる橋がかかっていました。幕府に提出された絵図面にはこの橋は描かれていませんでした。その理由として考えられるのは、その絵図面が提出されてから橋がかけられたか、もしくは意図的に描かなかったかどちらかでしょう。

本丸を囲む石垣は、敵の側面に反撃を加えられるよう巧みに曲げられ、技巧を尽くして築かれているように見えます。また、石垣の基礎として犬走りがありますが、他の城ではあまり見ることができないものです。歴史家は犬走りが作られた理由として、石垣に使われている砂岩が他の種類の石よりもろいため、それを支える意味があったのではないかと考えています。そのせいか、現代になって石垣の一部分は花崗岩の石を使って置き替えられ、耐久性を補っています。

本丸の内部

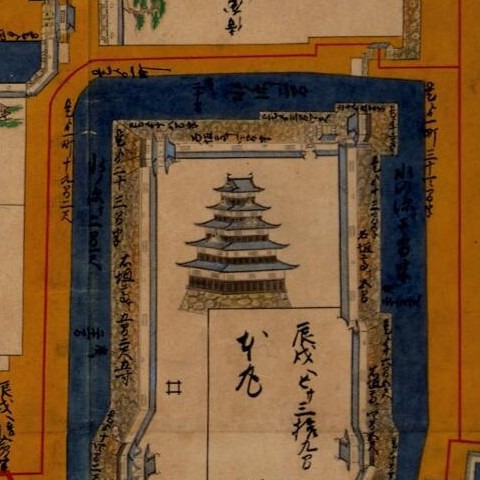

本丸の内部には、復興された天守、門、隅櫓と白壁が建てられています。これらの建物は、城の絵図面にあるものと比べるとオリジナルとは違うデザインになっています。例えば、現在の天守は三層建てで様々な装飾がなされていますが、オリジナルの方は五層建てですが、シンプルな屋根の形をしています。現在の岸和田城の事例のように、元とは違う設計で再建された建物は便宜上「復興~」という風に呼ばれています。また、本丸には「八陣の庭」という名の現代的な石庭があり、現在の天守と同じ時期に作られ、2014年には国の名勝に指定されています。現在の天守の設計者は、元の設計にとらわれず、現代の建物として自由にこの天守を創造したのかもしれません。

天守の中は歴史博物館となっていて、最上階は展望台にもなっています。展望台からの見晴らしはよく、大阪湾を含む周辺地域を見渡すことができます。しかし、この展望台以外からの本丸からの眺望はよくなく、石垣の上の高い白壁のために周りは何も見えません。

その後

明治維新後、岸和田城は廃城となり、城の全ての建物は撤去されました。本丸と二の丸を除く城の敷地は市街地へと変わっていきました。恐らく岸和田の街を近代化するためには、そうするしかなかったのでしょう。長い時が過ぎ、岸和田の人たちは城の天守を再建したいと思うようになりました。そのためには市民の寄付も必要でしたが、その結果、3層建ての天守として1954年に完成しました。実際にはコンクリート造りの現代建築なのですが、今や市のシンボルとなっています。建築の際には、オリジナルの天守と同じく5層しかも木製とするべきだという議論がありましたが、予算の制約があったことと、元藩主の岡部家の支持があったことで原案(3層)に落ち着いたそうです。岸和田市は現在、復興天守の耐震対策をどうするか頭を悩ませています。経年劣化と以前より厳しくなった耐震基準のためです。また、石垣の修繕もずっと続けていて、崩れた砂岩の部分を新しい花崗岩で置き替えています。

私の感想

思うに現在の岸和田城に行けば行くほど、その歴史に興味が沸いてくるような気がします。この城は海に面した小さな城としてスタートしましたが、和泉国では唯一の城として発展し、そして今では市のシンボルとなっています。しかし、一点だけお願いしたいことがあります。それは、本丸と二の丸からの眺望を改善してほしいのです。現在ビジターは、恐らくは安全を配慮したために設置された壁やフェンスによって、そこからの景色をよく眺めることができません。やろうと思えば、外が見えるようなフェンスなどに交換できるはずです。そうすれば、ビジターがこの城がどのように発展してきたのかより理解を深められるのではないでしょうか。

リンク、参考情報

・岸和田城、岸和田市公式ウェブサイト

・「岸和田城と岡部家 岸和田城常設展示図録」岸和田市教育委員会

・「よみがえる日本の城1」学研

・「日本の城改訂版第89号」デアゴスティーニジャパン

・「大阪府中世城館事典」戒光祥出版

これで終わります。ありがとうございました。

「岸和田城その1」に戻ります。

「岸和田城その2」に戻ります。