目次~Table of Contents

立地と歴史

加藤光泰が本格的に築城か

甲府城は、甲斐国(現在の山梨県)にありました。甲斐国は、1582年に織田信長に滅ぼされるまでの長い間、武田氏が領有してきました。それ以来、織田氏がこの国を支配するも、徳川氏、豊臣氏、そしてまた徳川氏と、次々と支配者が変わりました。甲府市は、現在の山梨県の県庁所在地ですが、既に武田氏館の城下町でした。徳川氏が最初に支配した1583年に、この城下町の南側に初めて甲府城を築いたと言われていますが、定かではありません。1590年に豊臣秀吉の配下である加藤光泰が甲斐国を与えられました。彼は、甲府城を大幅に改良し、大規模な石垣を築いたものと思われます。というのは、豊臣は穴太衆と呼ばれる石垣を築くことができる職人集団を従えていたからです。徳川方はそういった組織は持っていませんでした。同時に、この城の基本構造が完成したと考えられています。

城の位置

高石垣と三重の堀で守られた城

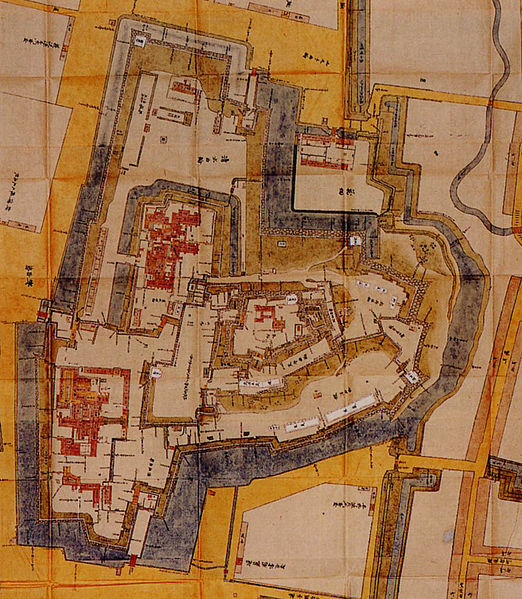

城は3つの部分から成っていました。主要部分は内城と呼ばれ、本丸、天守台、その他の曲輪を含んでおり、石垣と内堀に囲まれていました。これらは一条小山と呼ばれた丘陵の上に築かれ、南側の追手門、北側の山手門、西側の柳門という3つの入口がありました。この主要部分の東側は高石垣により厳重に防御されていました。2番目の部分として、内郭と呼ばれた武家屋敷地が主要部分の周りにあり、二ノ堀に囲まれていました。最後に、城下町が内郭の周りにあり、これも三の堀に囲まれていました。

江戸を守るための重要拠点

17世紀からの江戸時代において、甲府城は大変重要な地点でした。徳川幕府は、五街道を設置し、それには甲府の町を通る甲府街道も含まれていました。甲府は、将軍の本拠地である江戸(現在の東京)を守るための西の防衛拠点と見なされたのです。このため、幕府は基本的にはこの城を直轄統治していました。例えば、将軍の親族である徳川綱豊が在城しており、彼は後に6代将軍となります。柳沢吉保は幕府の重臣でしたが、1705年に将軍の親族でない者として初めての甲府城主になりました。しかし、その息子の吉里は1724年に大和郡山城に移され、甲府城は再び幕府直轄となりました。

甲府と江戸の位置関係

1868年の明治維新のとき、新政府と幕府との間で戦が起こります。新政府軍の指揮官の一人、板垣退助は幕府よりも早く甲府城を確保するべきと考えました。幕府もまた、近藤勇率いる有名な部隊、新選組を甲府城に派遣します。板垣は急行し、わずかな差で甲府城入城を果たしました。そして彼は新選組を打ち破ったのです。

「25.甲府城 その1」への7件のフィードバック