Features

Third Enclosure as Parking lot

Today, the ruins of Tsunomure Castle have been developed by Kusu Town since they were designated as a National Historic Site in 2005. If you drive to the ruins, you can go from the foot of the mountain to the Third Enclosure at the middle of the slope through the paved forest road. However, please be careful when passing each other as the road is narrow. The Third Enclosure has become a parking lot which is still surrounded by stone walls. You can also see some collapsed stones lying around the enclosure. Some historians speculate that they came from the Climbing Stone Walls which the builder, Takamasa Mori might have brought and built from his experience of the invasion of Korea.

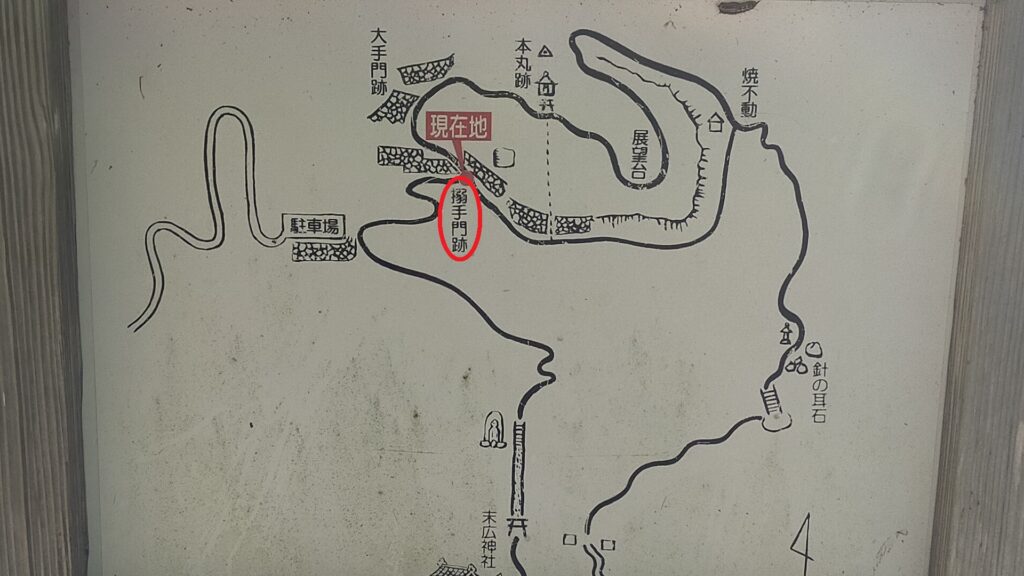

The map around the castle

Great Ano-zumi High Stone Walls

You will walk from the Third Enclosure to the center of the ruins above. You will also see some Vertical Moats made of soil on the slopes to prevent enemies from moving freely, which had been built before Takamasa came. That’s why the final version of the castle was mixed with the older and newer items. The path to the top becomes zigzagging and the highlight of the castle, the great Ano-zumi high stone walls appear soon. These stone walls made of natural stones and rubble, which remain for about 100m long by over 7m high, may look rough but were actually piled elaborately. You can feel the unique techniques of the past stone guild.

Going to Second Enclosure after passing Main Gate Ruins

You will next pass the Main Gate Ruins beside the current path, which had the defensive Koguchi entrance and its turret gate. The gate was also the entrance of the Well Enclosure, a lifeline of the castle. In fact, the gate was once called “the Back Gate” by local people and historians according to traditions, however, it is now considered “the Main Gate” as the studies about the castle improve. Please make sure that some of the official pamphlets and signboards still say it is the Back Gate. In that case, you need to understand it is actually the Main Gate.

You will eventually walk up to the Second Enclosure, which is also surrounded by stone walls. The excavation team found stone foundations for some buildings in the enclosure. The enclosure also had the Western Gate Ruins, which had a gate with roof tiles and entrance, similar to the Main Gate. In addition, the gate was once called “the Main Gate”. Overall, the area above the Ano-zumi stone walls below the second enclosure was certainly modernized by Takamasa Mori.

To be continued in “Tsunomure Castle Part3”

Back to “Tsunomure Castle Part1”