Features

Castle Ruins you can access easily

Today, the ruins of Sagaki-Kuniyoshi Castle are very easy to access for visitors. If you drive to the ruins from the former Echizen Province, you can access them just by going through the tunnel in the mountain where the castle was built. It may be difficult for us to imagine how tough it was to attack from the province in the past. The ruins have also been well developed for visitors. There are no castle buildings, but the foundations, some excavated stone walls, and some relics remain at the site.

You will first see the Wakasa Kuniyoshi Castle Historical Museum at the foot of the mountain. This is where the Sagaki magistrate’s office was built in the past. You can learn a lot about the history of the castle including the reason for why the castle was so strong. You can next go to the valley below the mountain where the Main Hall was built when the castle was active. There are tiered foundations where some advanced stone walls were discovered, which shows they were used until the final stages of the castle.

The aerial photo around the castle

Climbing steep slope to Top of Mountain

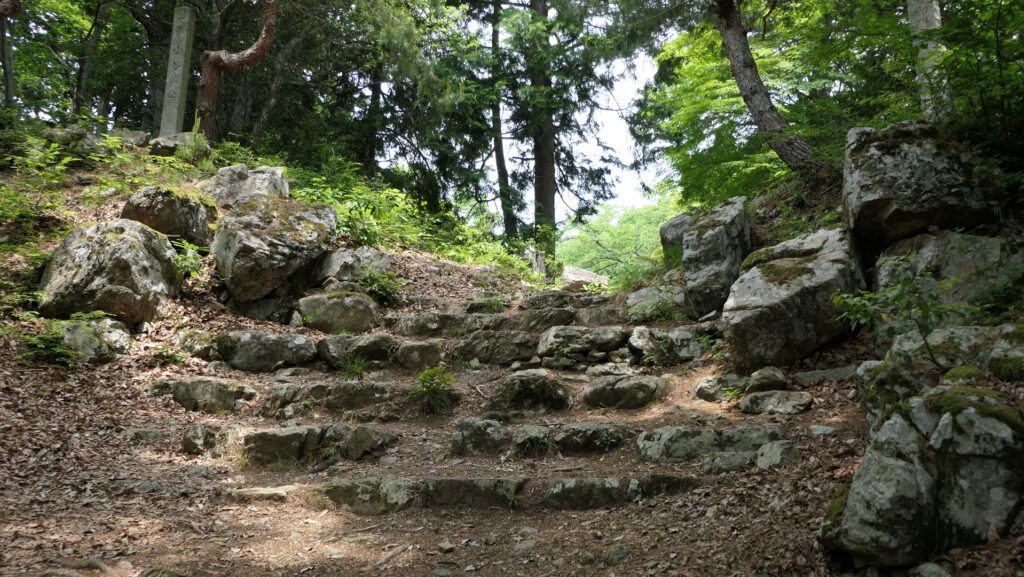

The next, will be the trail to the top, where you can experience the strength of the castle. This trail is not original, but good enough for us to imagine what it was like. The top is about 140m from the foot, but you may feel too high for the actual height. You have to climb the very steep zigzagged trail for a very long time.

From Second Enclosure to Ditch

You will eventually reach the area beside the ruins of the Second Enclosure, at around half of the trail. You can take a rest and see the ruins. The enclosure is still surrounded by the thick earthen walls forming a gate of the castle. The original trail came to the gate and went to the top. Historians speculate not using stone walls at the enclosure means it was abandoned earlier.

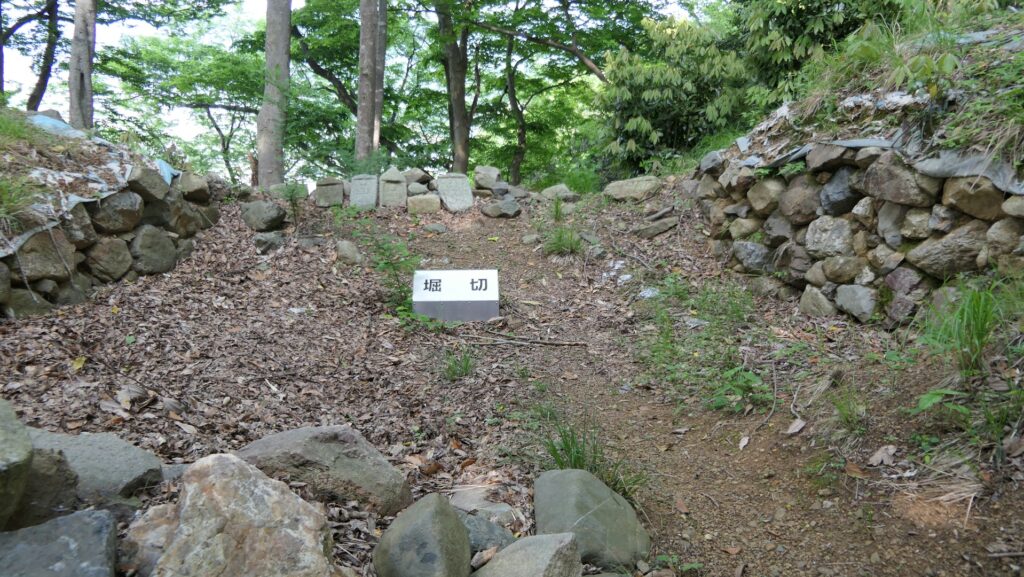

Going back to the trail, you have to try to climb it again. If you were an enemy, the defenders could shoot guns and arrows, and throw the stones and wood, so you would not stand a chance. However, you will eventually reach the ditch in front of the top, seeing some remaining stone walls covering it. These stone walls were destroyed in the upper part when the castle was abandoned, were buried naturally, and excavated recently. You can also see many Stone Buddha Statues gathered which may have been left for throwing when enemies actually attacked.

To be continued in “Sagaki-Kuniyoshi Castle Part3”

Back to “Sagaki-Kuniyoshi Castle Part1”