特徴、見どころ

初期の北ノ庄城跡

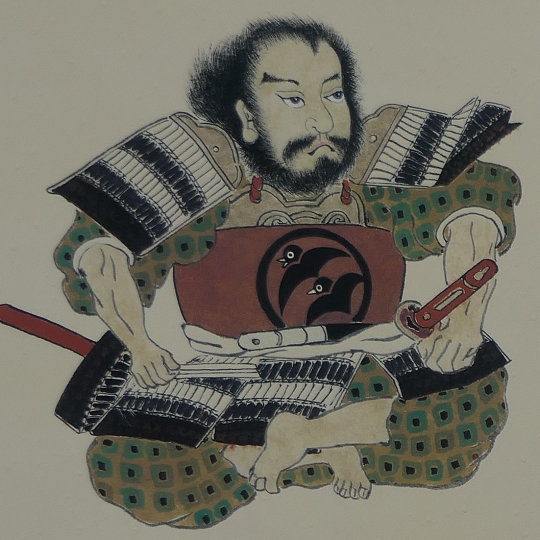

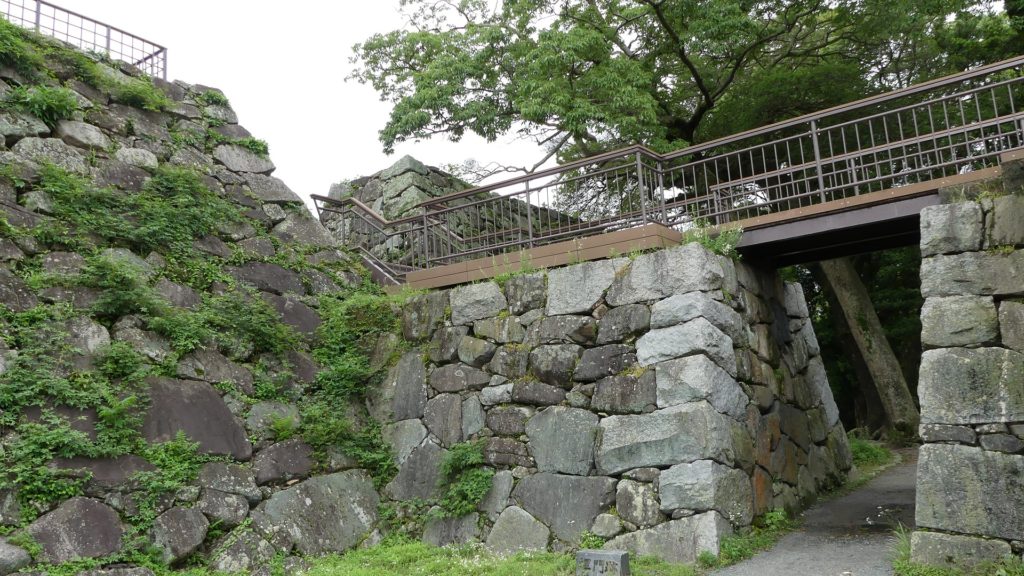

福井城から約300m南の方にある、柴田勝家が築いた北ノ庄城跡も訪れてみることをお勧めします。その城に関しては石垣の基礎部分(根石)しか見ることはできません。福井城がその北ノ庄城跡地の上に築かれたからです。

しかし、他にも勝家、彼の妻(お市の方)、三人の娘(茶々、初、江)の銅像を見ることができます。この女性たちは日本の歴史で大変よく知られているのです。三姉妹の一人(茶々、後の淀殿)は天下人、豊臣秀吉の側室となりました。もう一人(江)は、福井城の創始者の結城秀康の弟、徳川秀忠の正妻となりました。

その後

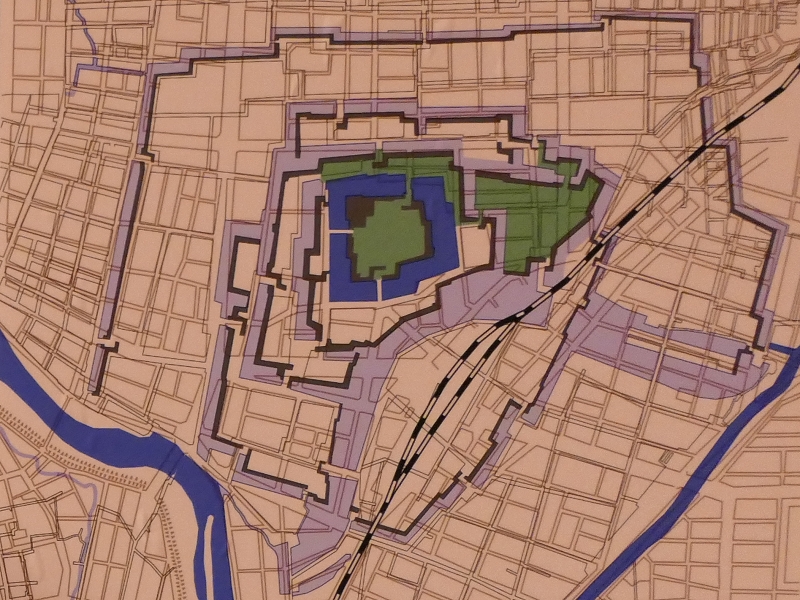

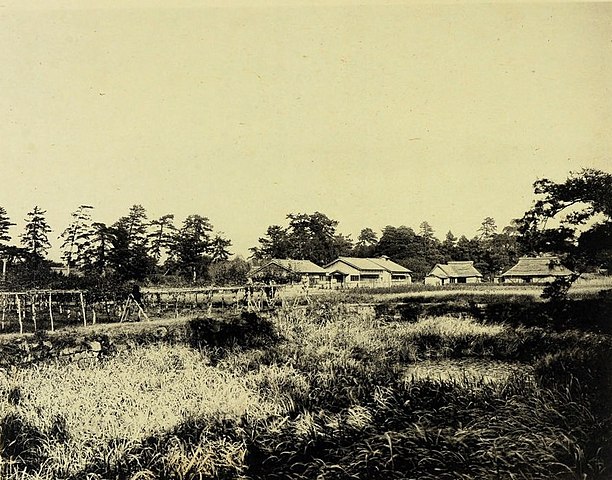

明治維新後、福井城は廃城となりました。城の全ての建物は撤去され、城の中心部を除く区域は市街地となっていきました。1873年、元城主であった松平氏は城の中心部に松平試農場を開設し、1921年に他に移動するまでそこに存在していました。1923年には、代わりに福井県庁が本丸に移ってきました。それ以来、城跡はかつて福井城がそうだったように、地方政府の中枢となっているのです。

私の感想

本丸は通常城の中心でした。そして江戸時代にはその周辺地を支配するために、そこには福井城のようにだいたい天守及び(または)御殿がありました。現存している本丸の多くは現在、歴史公園、神社、博物館のような施設のために使われています。ところが福井城の本丸は、今でも地方政府(県)によって使われているのです。私が思うに、本丸が県庁として使われている唯一の事例です。ある人は、このことを「日本で最強の県庁」と言ったりしています。

ここに行くには

車で行く場合:

北陸自動車道の福井ICから約15分かかります。

城跡周辺にいくつか駐車場があります。

平日には県庁の地下駐車場を使うこともできます。

(県庁受付で駐車券にスタンプを押してもらうことが必要です。)

公共交通機関を使う場合は、JR福井駅から歩いて10分以内で着きます。

東京から福井駅まで:北陸新幹線に乗って、金沢駅で北陸線の特急に乗り換えてください。

大阪からは:特急サンダーバード号に乗ってください。

リンク、参考情報

・福井城址、福井県公式観光サイト

・「結城秀康/志木沢郁著」学研M文庫

・「よみがえる日本の城8」学研

これで終わります。ありがとうございました。

「福井城その1」に戻ります。

「福井城その2」に戻ります。