特徴、見どころ

城跡を歩き回る

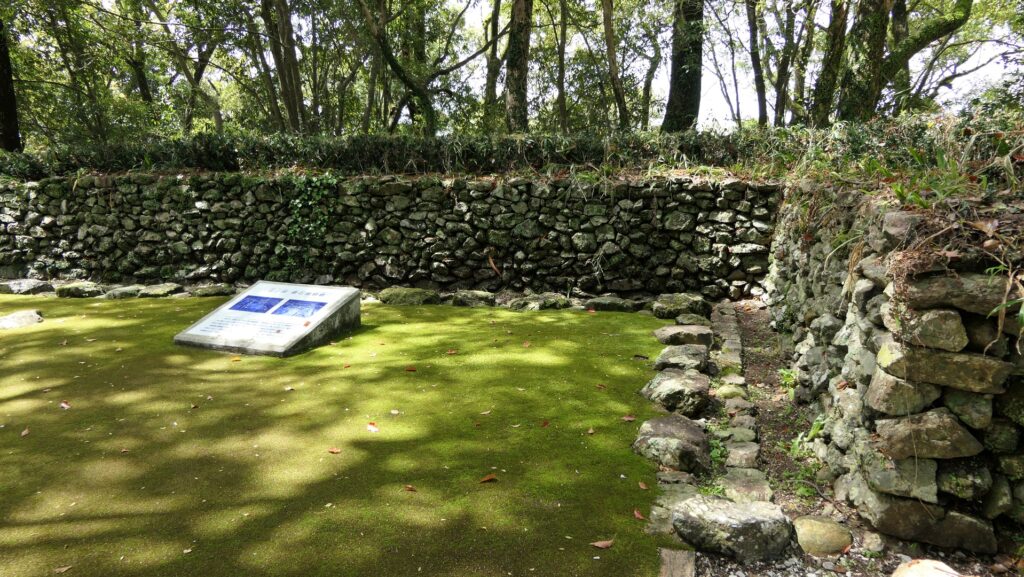

城の主要部分とは少し離れた場所に、伝厩跡曲輪があります。ここも物見台として使われていました。

城周辺の地図

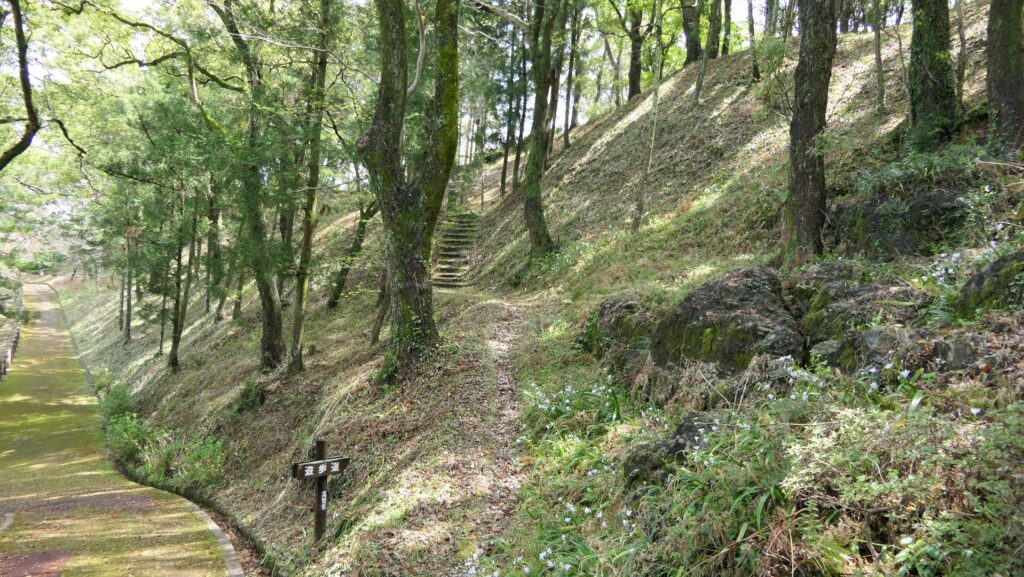

この城にはまた、敵の攻撃を防ぐために、多くの空堀が山の垂直方向と水平方向の両方に掘られました。今もそのうちのいくつかが残されています。

この城跡には現在、多くの通路がネットワークのように巡らされていて、多くの曲輪ではくつろいだり休憩することができます。歴史を学ぶだけでなく、散歩を楽しんだり、リラックスすることができる場所です。

その後

岡豊城が廃城となった後、長宗我部氏は、徳川幕府により不幸にも改易となってしまいました。山内氏が掛川城より、土佐国を治めるためにやってきて、高知城を居城としました。残された一領具足の人たちは江戸時代の間、山内の上級武士(上士)から下級武士(郷士)として虐げられました。しかし、彼らは反骨精神を持ち続け、明治維新のときにはこの中から坂本龍馬や中岡慎太郎といったヒーローが現れ、後の日本を変えていくことになります。

城跡に関しては、最初は桜の木が植えられ、通常の公園として整備されました。1985年から1990年の間には発掘が行われました。それ以来、城跡は岡豊山歴史公園として整備されています。2008年にはついに国の史跡に指定されました。更には、1991年には高知県歴史民俗資料館が公園の傍で開館しました。そこでは、城や長宗我部氏のことをより学ぶことができます。

私の感想

長宗我部氏の本拠地となった3つの城を一度に見て回ることをお勧めします。それぞれが近い位置にあるからです。高知城は、基本的には山内氏の遺産として残っていますが、この城の丘陵部分には岡豊城のようにいくつもの段があり、これは長宗我部氏の時代に由来するのではないでしょうか。浦戸城跡は、現代の施設建設により大半が破壊されてしまっていますが、桂浜では雄大な太平洋を、その近くでは有名な坂本龍馬像を見ることができます。

ここに行くには

この城跡へは、車で行かれることをお勧めします。

高知自動車道の南国ICから約10分かかります。

公園に駐車場があります。

東京や大阪からは、飛行機来られることをお勧めします。空港からはレンタカーを借りるのがよいでしょう。この周辺地域はバスの便数が少ないですので。

リンク、参考情報

・国史跡 岡豊城跡、高知県立歴史民俗資料館

・「戦国の山城を極める 厳選22城/加藤理文 中井均著」学研プラス

・「長宗我部氏/長宗我部友親著」文春文庫

・「よみがえる日本の城13」学研

・「日本の城改訂版第26、42号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「岡豊城その1」に戻ります。

「岡豊城その2」に戻ります。