立地と歴史

伊達氏の重臣、片倉氏の城

白石城は現在の宮城県南端にある白石市にあります。この城はまた、江戸時代には伊達氏の領国の南端でもありました。伊達氏の当主は江戸時代を通して、この地域の支配を信頼していた重臣、片倉氏に任せていました。この城には「大櫓」と呼ばれた三階櫓がありましたが、実際には天守と言えるようなものでした。そのため、この城は独立した大名のシンボルのように見えました。

宮城県の範囲と城の位置、仙台藩の範囲は宮城県よりも広大でした

片倉氏の初代、片倉景綱(かたくらかげつな)は子どものときから主君の伊達政宗に仕えていました。景綱の姉、喜多(きた)が正宗の乳母となっていたからです。それ以来、景綱は多くの戦いに参戦し、また他の戦国大名との交渉窓口として活躍しました。その貢献もあり、16世紀後半に正宗は東北地方随一の戦国大名となりました。1590年に豊臣秀吉が天下統一を果たすため関東地方に侵攻したとき、正宗は秀吉に臣従すべきか否か思案していました。景綱は政宗に臣従するよう助言し、その結果、伊達氏は生き残ることができたのです。やがて、徳川幕府により伊達氏の領国が仙台藩として確定されると、正宗は1602年に重要な白石地域を景綱に与えました。

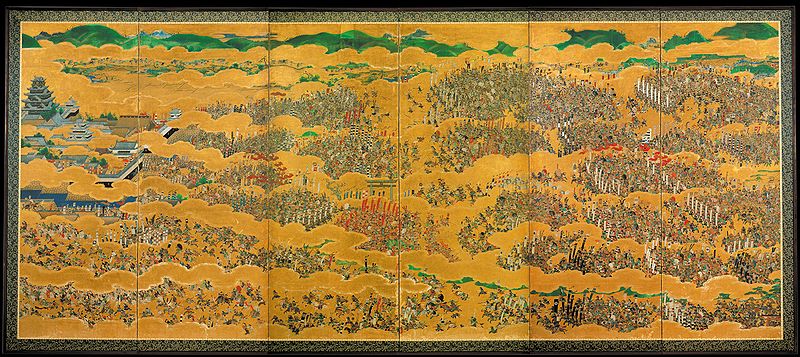

景綱の息子、重長(しげなが)は、幕府が豊臣氏を滅ぼした1615年の大坂夏の陣で活躍しました。その最中に起こったとされる、彼とその対戦相手であった真田信繁との英雄談があります。両軍が戦いを交えた後、信繁が重長の陣に矢文を放ったのです。その中には、信繁が最期を迎える前に子ども達を引き取ってほしい旨が記されていました。重長はそれに同意しました。その子どもたちは、娘の阿梅(おうめ)が後に重長の後妻となり、息子の大八(だいはち)が仙台藩士となりました。その話とは違って、重長は大坂城が落城しようとしている中、阿梅を連れ帰り、他の子どもたちは後に、白石城にいる阿梅を訪ねて行ったという説もあります。どちらが正しいとしても、重長は度量の大きい人物だったと言えます。

一国一城令の例外として存続

重長の後継ぎ、景長(かげなが)もまた藩で重きをなしました。1671年に伊達騒動と呼ばれるお家騒動が起こったとき、藩政は一時制御不能となりました。抗争する派閥同士が江戸での評定の場で流血事件を起こしていたのです。景長は領国に残り、他の藩士たちを鎮めて藩政を正常に保ちました。こういった出来事によって、片倉氏の地位は盤石となりました。また、当時は幕府により、それぞれの独立大名はその居城以外の城の保有を禁じられていました(一国一城令)。ところが、陪臣である片倉氏の住む白石城は、例外として存続を認められました。これは、大大名としての伊達氏の影響力の他にも、片倉氏の貢献度も考慮されたものと思われます。

蒲生氏、片倉氏の改修によって完成

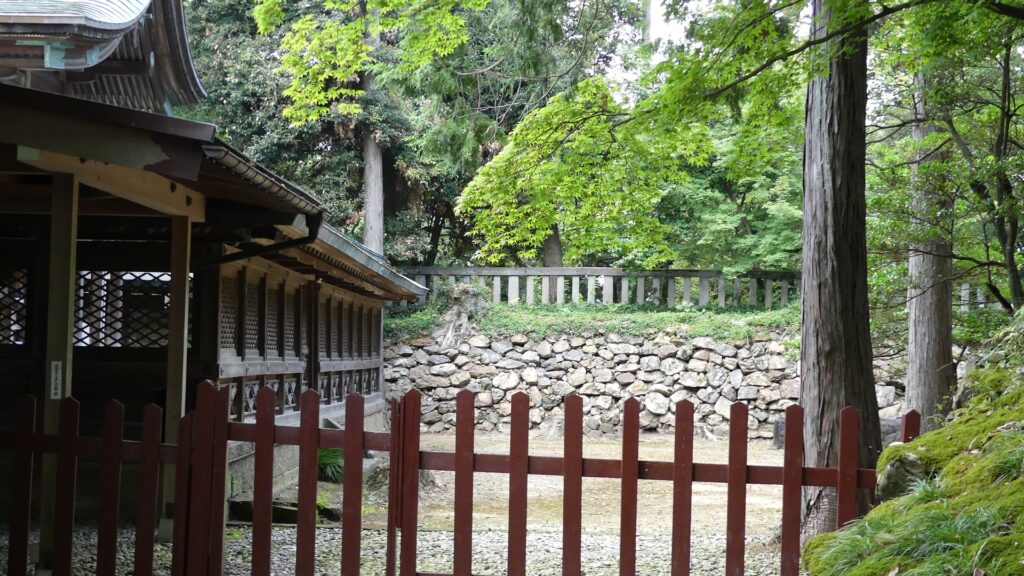

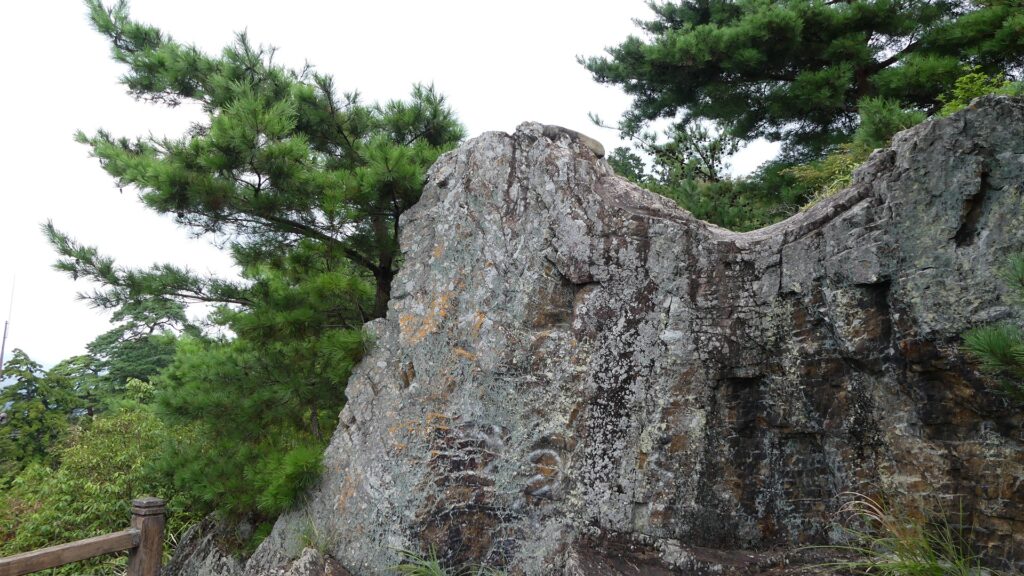

白石城そのものに関しては、最初にいつ築城されたかは定かではありません。しかし、交通の要衝を抑える戦略的な立地にある城とされてきました。豊臣秀吉による天下統一の後は、蒲生氏の重臣である蒲生郷成(がもうさとなり)がこの城の城主となり、石垣や天守を築いて近代化を行いました。彼は後に笠間城などの改修も行っていて、隠れた築城の名人と言ってもよい人物です。片倉氏は、郷成が築いた城の基本骨格の上に、更なる改修を加えたのです。

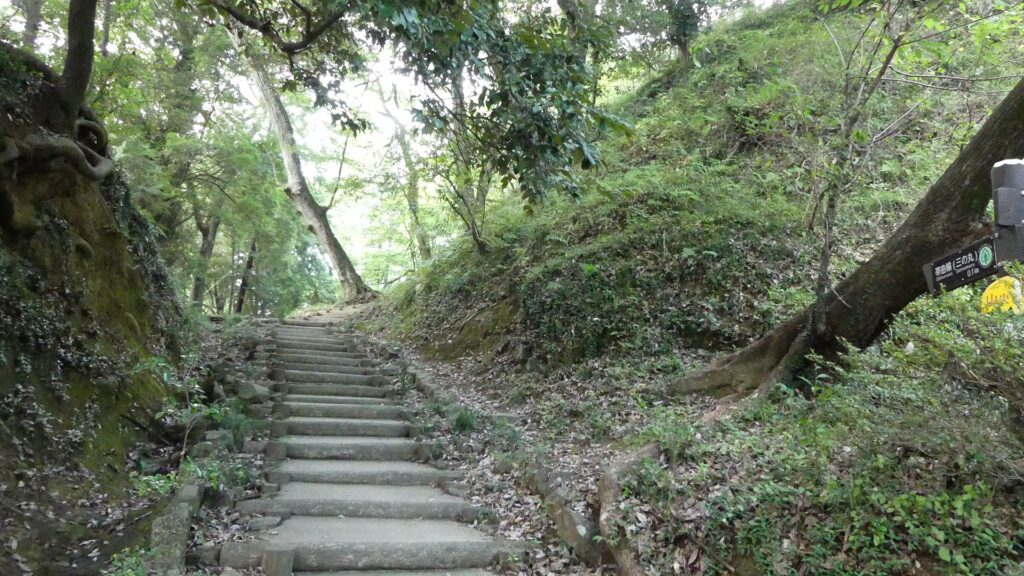

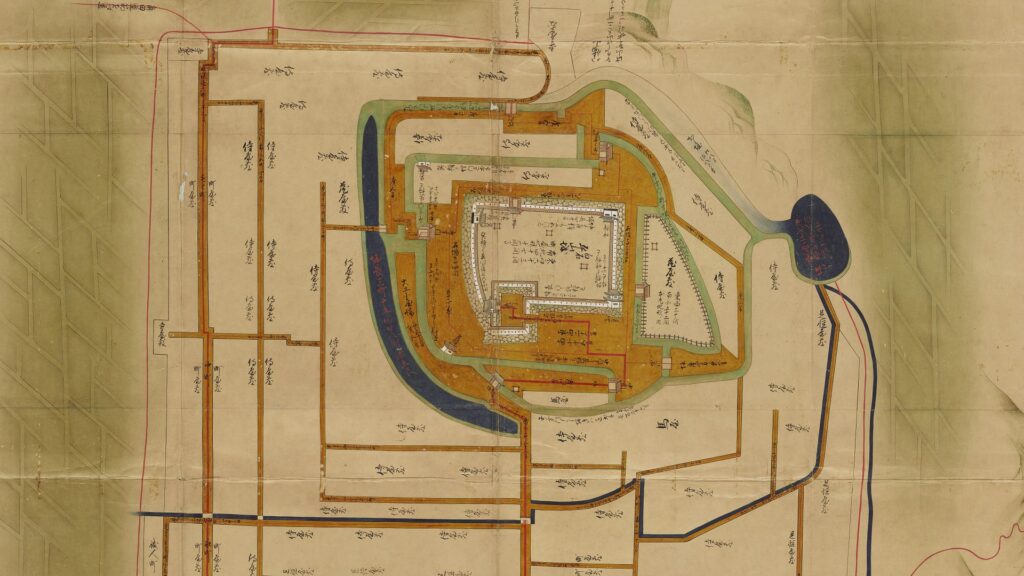

この城の主要な曲輪群は丘の上にありました。頂上部分には本丸があり、そこには三層の天守、大手門、裏門、御殿、2基の二階櫓などの主要な建物がありました。これらは、他の独立大名が持っていたものと全く遜色がありません。しかし、その本丸御殿には興味深い特徴がありました。御殿には2つの玄関があり、一つは藩士用、もう一つは片倉氏の主君(藩主)である伊達の殿様専用でした。また、御殿には「御成御殿」と呼ばれる殿様専用の区域もありました。

また、片倉氏は丘の下に、藩士と町人たちが居住するための城下町も整備しました。城の防衛と生活の便のため、町には水路が巡らされました。例えば、城下町の中にあった三の丸には武家屋敷が建てられ、沢端川(さわばたがわ)と水路に囲まれていました。これらの屋敷は、他の独立大名の家臣の屋敷より比較的小さいものでした。片倉氏に仕える家臣の収入が、独立大名の家臣より少なかったからです。

幕末史の舞台の一つ

1868年の明治維新のとき、重大な出来事が再び城に起こりました。新政府に反抗する東北地方の多くの藩が、この城で「白石会議」を開いたのです。仙台藩はリーダーの藩の一つであり、白石城の位置が各藩の要の位置にあったからです。この会議は、新政府とこれらの藩(奥羽越列藩同盟)との間の戊辰戦争の引き金になりました。ところが、仙台藩が政府に降伏してしまったことで、白石城も開城することになりました。