Features

Great Stone Walls of Main Enclosure

The stone walls are around 8m high and about 40m long. They were built by piling natural or roughly processed stones in a way called Nozura-zumi. They look rough but really great! It was said that the last lord, Nobuyoshi Sano built them by inviting an excellent guild of stone craftsmen celled Ano-shu from western Japan.

The map around the castle

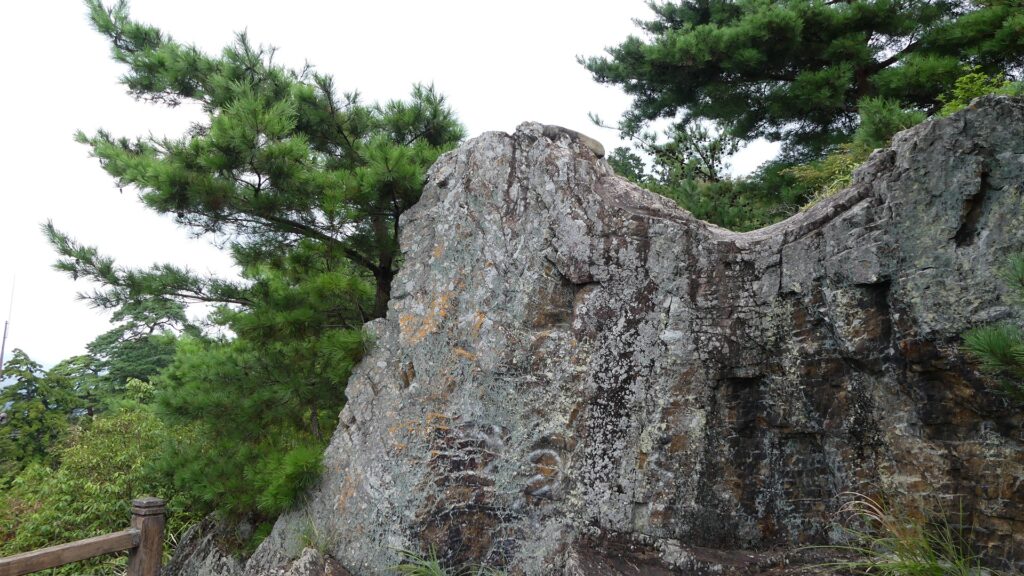

You will eventually enter the second enclosure just below the main enclosure. Therefore, you will see the entrance of the main enclosure, which was also surrounded by great stone walls. They are not so high (at 2.5m), but use several huge ornament stones, called Kagami-ishi (meaning mirror stones).

In addition, the entrance was recently researched and it was found that it had a turret gate. Overall, these structures made the castle stronger as well as more authorized.

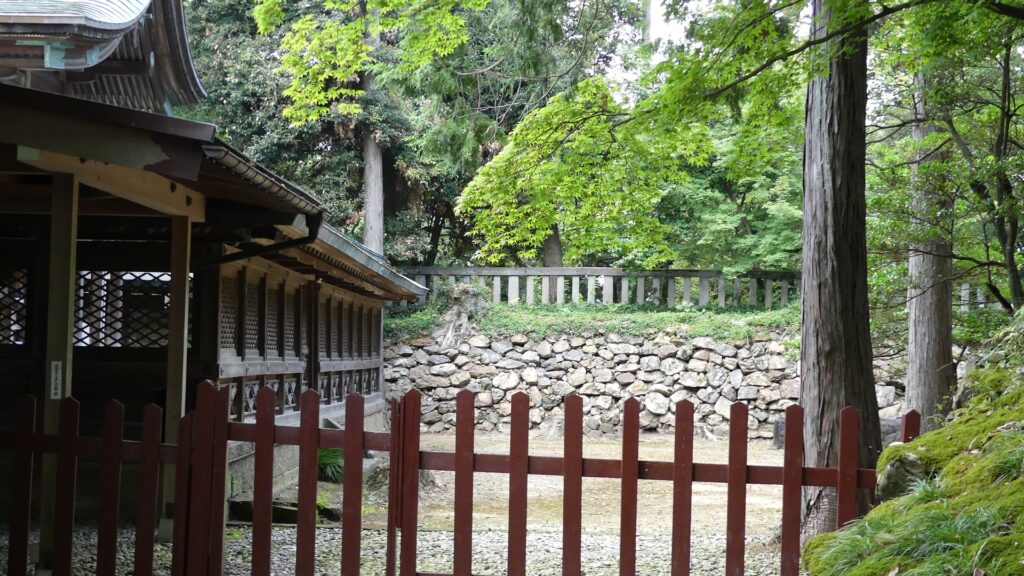

The enclosure is on top of the mountain and is used for the shine buildings. It is unknown what buildings it had in the past, but it might have had buildings like the Main Hall and the Main Tower.

Defensive Spots in North and South

There is another enclosure, in the south of the main enclosure, called Nanjo (meaning southern castle). It was built to protect the southern ridge of the mountain where you can see stone walls and dry moats around. The shrine office is on the enclosure and this is another great viewing spot. If the weather is fine, you can enjoy a view of both Tokyo Sky Tree and Mt. Fuji. Nobuyoshi might have had no choice but to accept the shogunate’s close questioning that looking down on Edo Castle from the mountain would be rude.

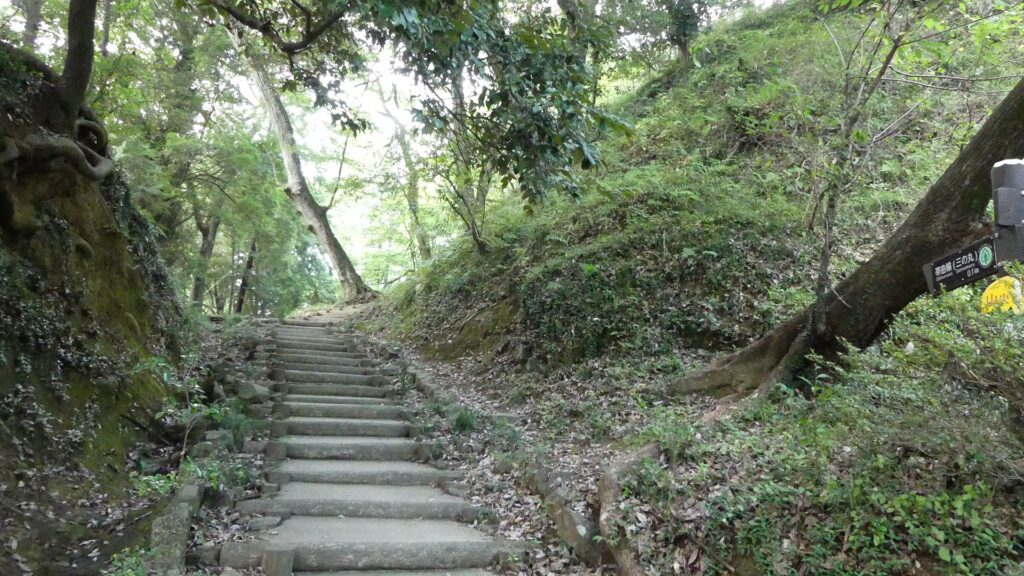

There is also other enclosures on the northern ridges, such as the Northern Castle. They are basically made of soil, divided by earthen ditches and connected by earthen bridges, which were older parts of the castle.

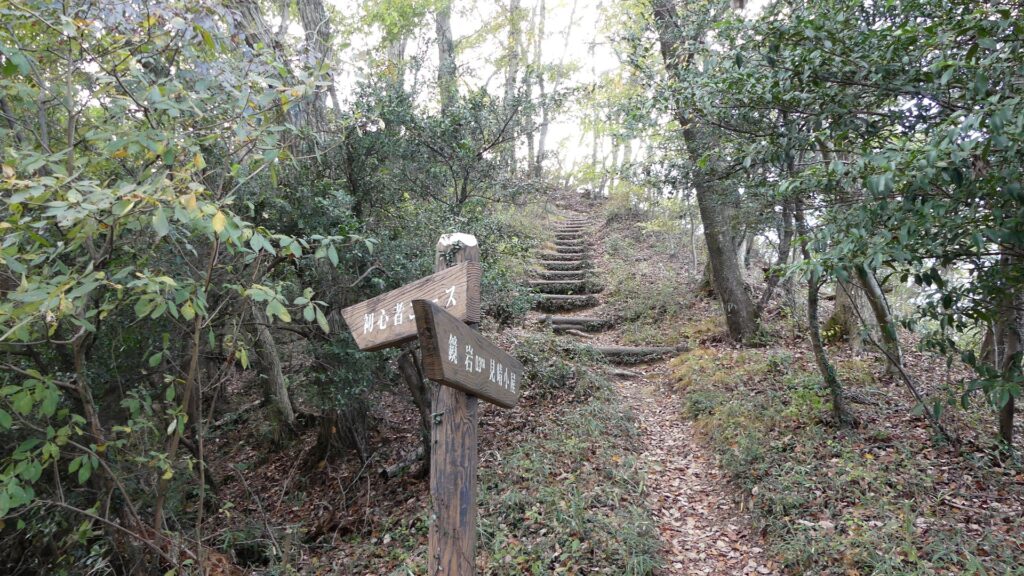

Hiking Course has other Castle Ruins

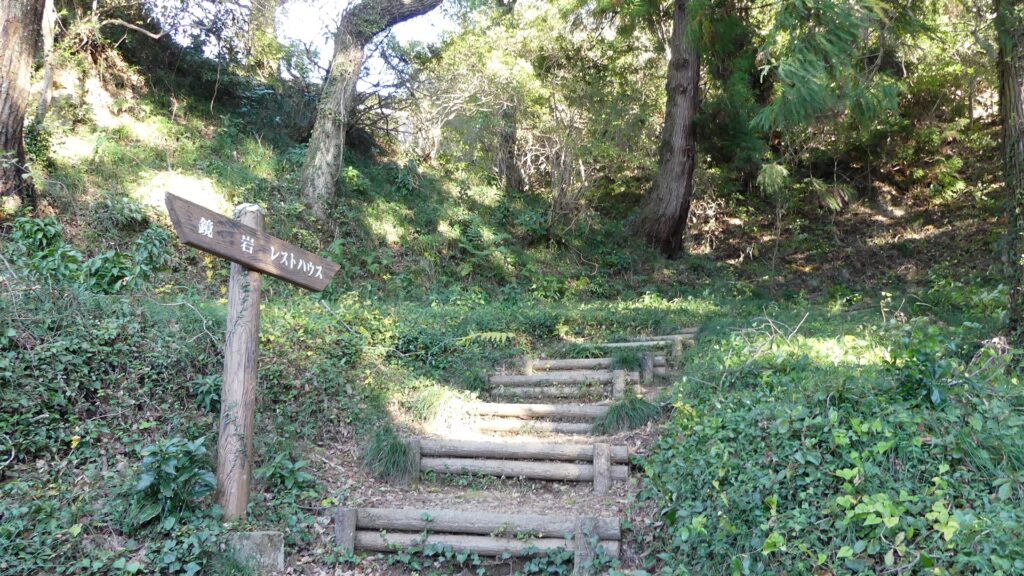

For hikers, it is recommended to try part of Karasawayama Shuyu(Round) Course, from the castle to Imori-yama Mountain via the Kagami-iwa Rock, Byobu-iwa Rock and Gongen-do Hall Ruins. The course is on another ridge connected to the Karasawayama Mountain, which was a defense point for the castle.

The map around the mountain The relief map around the mountain

That’s why you can see a set of a narrow bridge with artificial ditches on the way. You can also enjoy a great view of the whole Kanto Region on each peak of the ridge. The Imori Mountain is where Kenshin Uesugi and Masatsuna Sano fought against each other in their last battle in 1570.

Later History

After the Sano Clan was banished by the Tokugawa Shogunate, the Ii Clan which was a senior vassal family of the shogunate owned the Sano area as its detached territory during the Edo Period. The clan banned people from entering the mountain, the former castle area. That’s why the ruins of the castle have been preserved in a good condition. After the Meiji Restoration, locals established the Karasawayama Shrine in 1883. Establishing shrines on castle ruins was a popular way to maintain them at that time. The ruins also became part of Karasawayama Prefectural Natural Park in 1965. That’s why several approaches and hiking courses have been developed there. As for castle ruins, Sano City has been researching and studying them since 2007. As a result, they were designated as a National Historic Site in 2014.

My Impression

The current people often say Kenshin Uesugi attacked Karasawayama Castle and approached its main enclosure, but failed. Meanwhile, Kenshin himself wrote on his letter in 1567 when he owned the castle and was attacked by the Hojo Clan that “Only the Main Enclosure remained”. I’m not sure if similar things happened twice whether the people misunderstood Kenshin’s sides. Either way, Kenshin and the castle were closely involved. I think the people are still borrowing his name even today to explain about the strength of the castle.

How to get There

If you want to visit the castle ruins by car, it is about a 10-minute drive away from Sano-Tanuma IC on the Kitakanto Expressway.

There are parking lots at the foot, the mid slope and top of the mountain.

By public transportation, it takes about 40 minutes on foot from Tanuma Station on the Tobu-Sano Line to the top.

From Tokyo to the station: take the train on the Joban Line from Tokyo or Ueno Stations, transfer to the Tobu-Isesaki Line at Kitasenju Station, and transfer to the Tobu-Sano Line at Tatebayashi Station.

That’s all. Thank you.

Back to “Karasawayama Castle Part1”

Back to “Karasawayama Castle Part2”