立地と歴史

津軽為信が独立して築城

弘前城は、現在の青森県弘前市にありました。この城は実際、弘前藩の創始者、津軽為信が築いて以来、弘前市の礎となってきました。彼はもともと大浦為信といい、戦国時代の16世紀に北東北地方の有力戦国大名であった南部氏の一族でした。ところが、彼は南部氏からの独立を目論んでいました。

天下人の豊臣秀吉が天下統一を進めていたとき、為信は1590年に秀吉に会い、秀吉により独立した大名として認められることに成功しました。この機会に彼は苗字を津軽と改めたのです。その後、彼は徳川幕府に与することで津軽郡(現在の青森県西部地方)の彼の領地を維持しました。そしてついに、彼は1603年に新しい本拠地として、津軽平野に新しい城の建設を始めました。それが弘前城です。

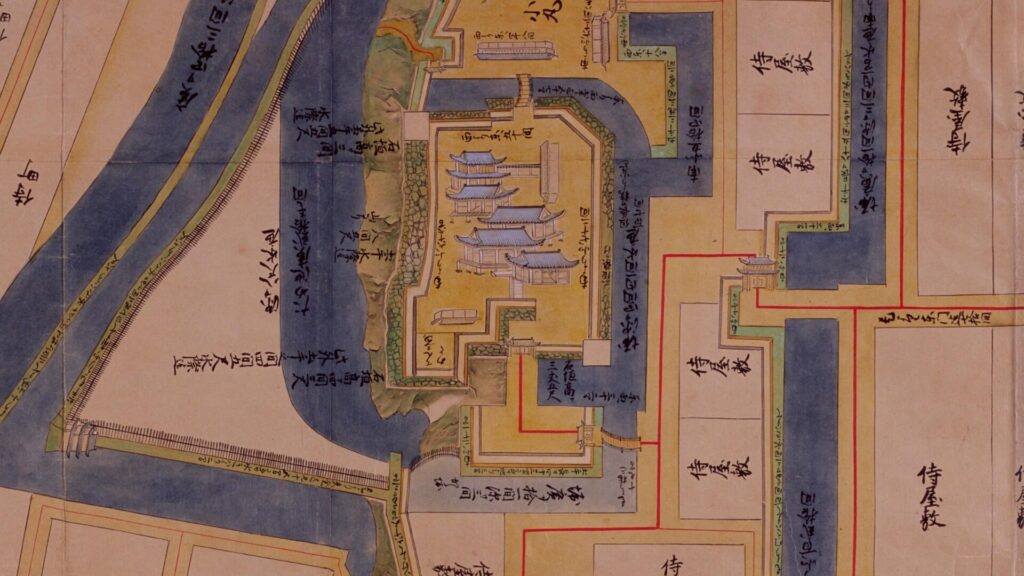

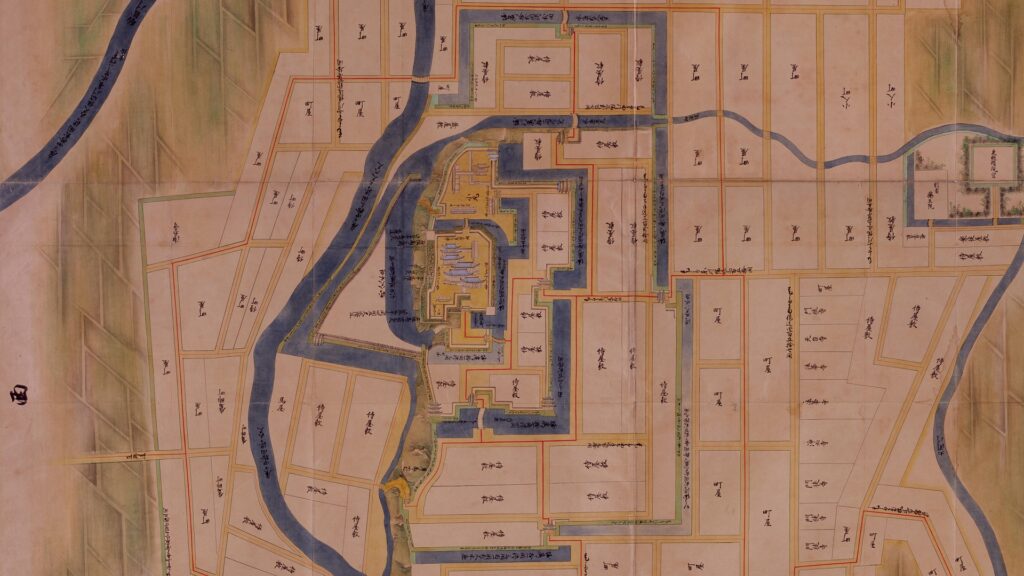

城の位置弘前城は、岩木川と土淵川という2本の川に挟まれた平野にある丘の上に築かれました。不幸なことに為信は建設が始まってすぐに亡くなってしまいますが、彼の息子、信牧(のぶひら)が1611年に完成させました。

近代的と伝統的な部分の組み合わせ

城の西側の背後には岩木川が流れており、いくつもの曲輪が水堀に隔てられ、南北そして東側に広がっていました。本丸は城の中心部であり、五層の天守や城主の御殿がありました。本丸は全て石垣で囲まれていて、城の中では最も近代的な部分でした。

二の丸は、本丸の南と東の外側にあり、重臣たちの屋敷がありました。二の丸は土塁により囲まれていましたが、東日本ではこのやり方の方が一般的でした。また、二の丸には防衛のために2つの門と3つの三階櫓がありました。三の丸は、城では最も外側にあり、且つ最も大きな曲輪でした。ここには藩士たちの住居があり、ここもまた土塁で囲まれ、2つの門がありました。門の一つは南側にあり、追手門でした。北の郭と四の丸は、本丸に続いており、城の北側を守っていました。

天守を復興し、明治維新を乗り切る

1627年、落雷と火薬の着火により天守で爆発が起こりました。それ以来200年近く城には天守がありませんでしたが、1811年に弘前藩は三階櫓を改修し、天守の代用とする許可を幕府から得ました。これが現在われわれが見ることができる現存天守です。明治維新の1868年、新政府と幕府を支持する東北諸藩の間で戊辰戦争が起こりました。多くの藩が新政府と戦い、そして敗れていきました。しかし、津軽藩は最初から新政府を支持していました。そのため、弘前城は無傷で残ったのです。