立地と歴史

イントロダクション

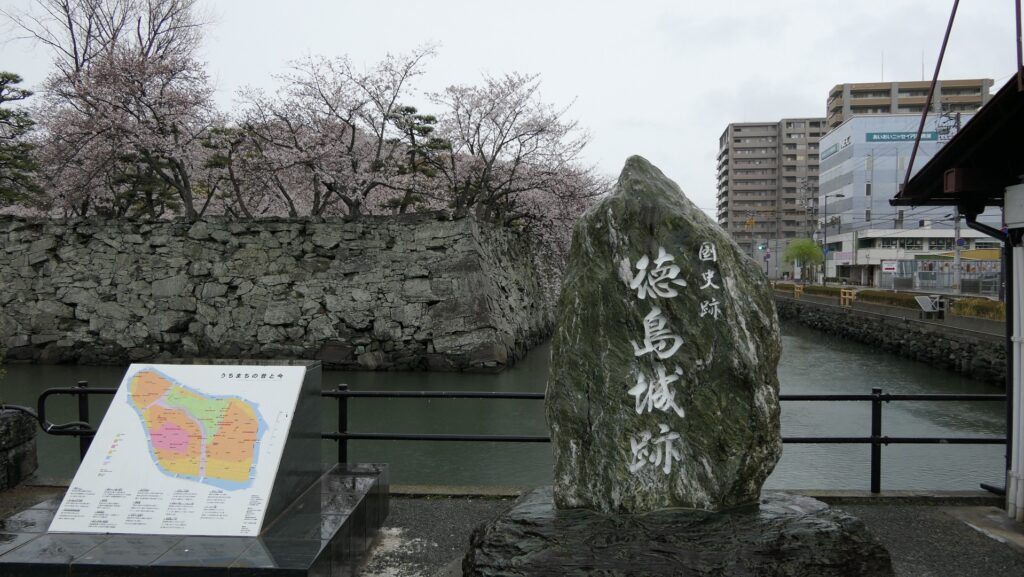

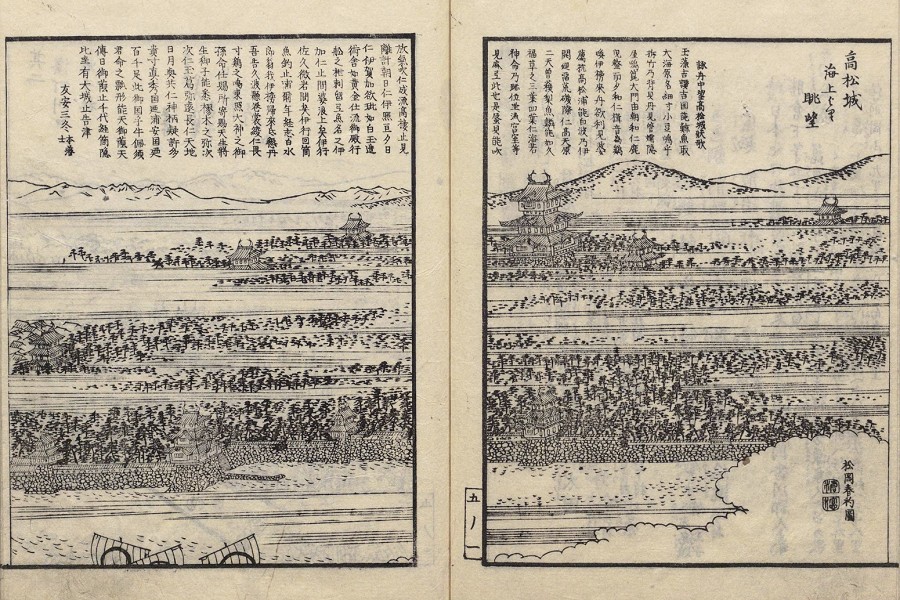

高松市といえば、四国の玄関口ともいえる都市です。本州と四国の間には本四国連絡橋や空港が整備されてはいますが、岡山から電車で気軽に訪れることができる場所です。その高松市は、高松城とともに発展してきました。高松城としてよく目にする風景は、このお堀に浮かぶ櫓のイメージですが、この絵からは、絵からだけではわからないこの城の特徴を2つ説明できます。1つ目は、この堀の水は、海水を取り入れていることです。高松城は、日本で初の本格的海城の一つで、「日本三大海城」の一つとも称されます。2つ目は、石垣の上に乗っている現存する「艮(うしとら)櫓」のことです。「艮」と北東を示す言葉ですが、この櫓は現在、城の南東の位置にあります。つまり、元あった所から、現在の場所(元は太鼓櫓があった)に保存のため移築されたのです。この記事では、このような高松城の歴史をご説明していきます。

高松城築城まで

現・高松市がある香川県は讃岐国と呼ばれ、京都に近く、室町時代は幕府管領家の細川氏の直轄地となっていました。その細川氏を支えた代表的な地元領主が「細川四天王」(香川氏、奈良氏、香西氏、安富氏)と呼ばれました。しかし戦国時代になって細川氏に内紛が起き、阿波細川氏が当主になると、その重臣の三好氏が台頭してきます。やがで三好長慶は、将軍や細川氏をも凌駕し、三好政権を確立しました。そして弟を、讃岐の一領主、十河氏に送り込み(十河一存、そごうかずまさ)、讃岐国まで支配を及ぼしました。

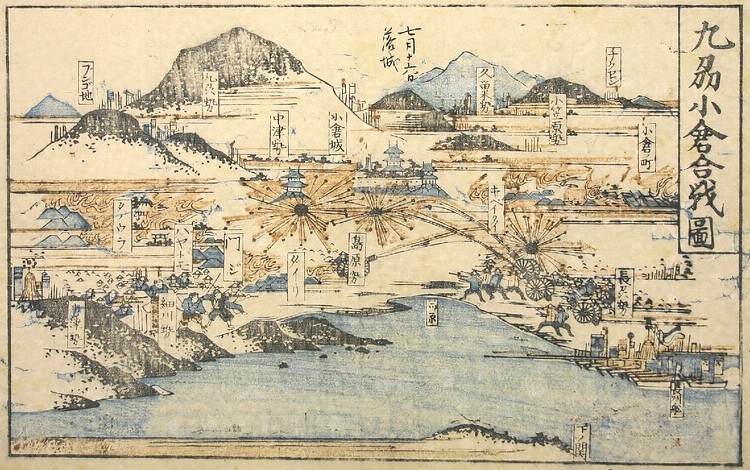

しかし、長慶が没すると(1564年、永禄7年)三好氏の勢力が衰え、今度は南(土佐国)から長曾我部元親が四国統一を目論み、攻め込んできました。三好氏の支配を嫌っていた香川・香西氏は元親に味方し、十河氏と対抗しました。そして、1584年(天正12年)本拠の十河城が落城し、当主の十河存保(まさやす)は、豊臣秀吉を頼って落ち延びました(奈良氏・安富氏はこのときに没落)。翌年秀吉軍による四国征伐が起こると、讃岐の大半は秀吉の配下・仙石久秀に与えられますが、存保も旧領に復帰します(香川氏は改易、香西氏は滅亡)。ところが、1586年(天正14年)の九州征伐に久秀とともに出陣した存保は、緒戦の大敗により戦死してしまったのです。久秀も敗戦の責めを負い改易となり、讃岐国はこの時点で新旧有力領主が一掃されていたのです(一時、尾藤知宣に与えられるも改易)。

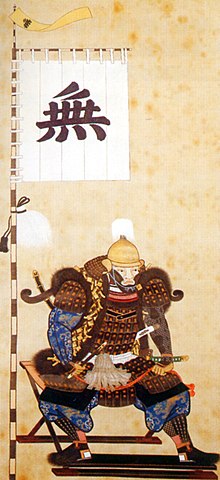

新たに讃岐国領主となったのは、生駒親正でした(1587年、天正15年)。彼は織田信長に仕え、秀吉付属の武将として数多くの戦いを経験していました。親正の人となりを表すエピソードとがあります。後に築城の名手として有名になる藤堂高虎が、主君の豊臣秀長・秀保が相次いで亡くなったことで出家したのを、高虎の才を惜しんだ豊臣秀吉の命により、親正が再三の説得により秀吉家臣に復帰させたというものです。生駒家と藤堂家のつながりはこの後も続きます。また、親正は豊臣政権でも重責を担い、後に「三中老」と称されました。

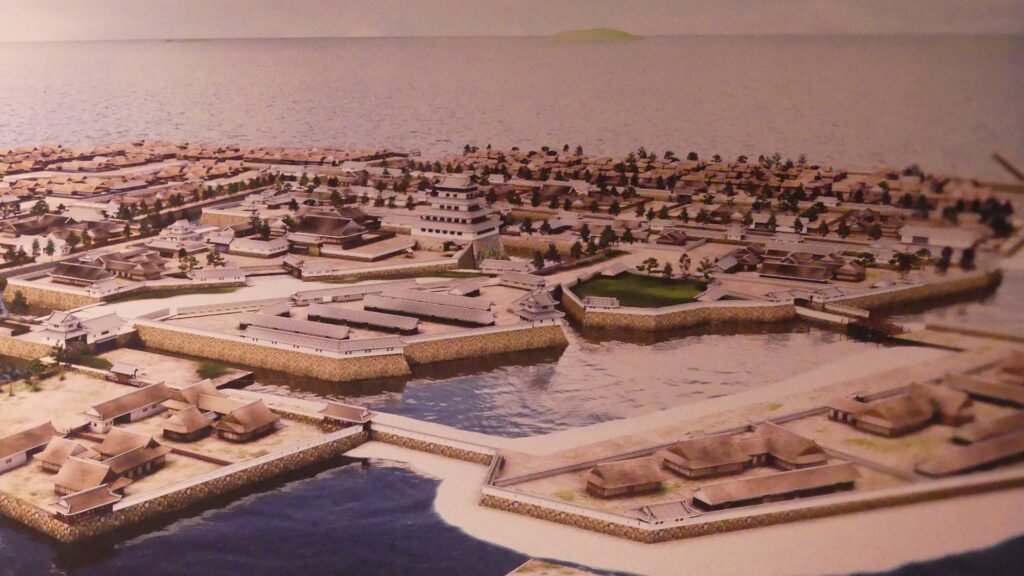

親正は当初、仙石久秀が使っていた引田城に入城しました。しかし、地理的に偏っていたため、国の中ほど、瀬戸内海が入り込んだ「古・高松湾」にあった中洲状の「野原」という場所に新城を築くことにしました(下記補足1)。その城は、それまでなかったような本格的な海城として1588年(天正16年)から築かれ、名前は縁起がよいものとして、近くにあった地名を採用し、「高松城」となりました。このような場所に海城を築いた理由としてまずは、瀬戸内海の水運を管理・監視するための適地だったことが挙げられます(「高松 海城町の物語」)。また親正のこれまでの経験上、水軍を活用したり、鉄砲による攻撃や・水攻めにも耐えられる城を築こうとしたのではないかという見解もあります(「よみがえる日本の城13」)。軟弱な海岸の地盤に城を築くことは、かつては困難でしたが、丹後国の宮津城や田辺城での経験により可能となっていました。

(補足1)讃岐に入った親正ははじめ引田城に拠ったが、領地の東の寄っており西讃岐の統治に不便であったため、聖通寺城に移ろうとした。しかし城が狭かったため、亀山(後の丸亀城)に城を築こうとした、ところが東讃岐の太内郡(東かがわ市)に1日のうちにつくことができない距離だったので、山田郡の由良山(高松市)を候補地としたが、こちらは水が乏しかった。最後に香東郡の野原荘に城(高松城)を築くことを決めた。(讃羽綴遺録)

城の位置

それに加えて、豊臣秀吉による水上ネットワーク構築や朝鮮侵攻の方針からの影響もあったと思われます。当時は秀吉による天下統一が仕上げの段階に入っていました。そのため、特に西日本に配置された大名は秀吉の方針により、拠点を移したり新城を築いたりする動きが目立ちました。四国においては、蜂須賀家政の徳島城(築城年1586年)、藤堂高虎の宇和島城(1596年)、長宗我部元親の浦戸城(1591年)が挙げられるでしょう。また四国以外でも、有名な海城として、中津城(1588年)、三原城(1595年)、府内城(1597年)、米子城(1600年)などが築かれました。高松城は、秀吉の構想に対応して、早い時期に築かれたものだということがわかります。親正は実際に、朝鮮侵攻にも参加しています。

生駒氏時代の高松城

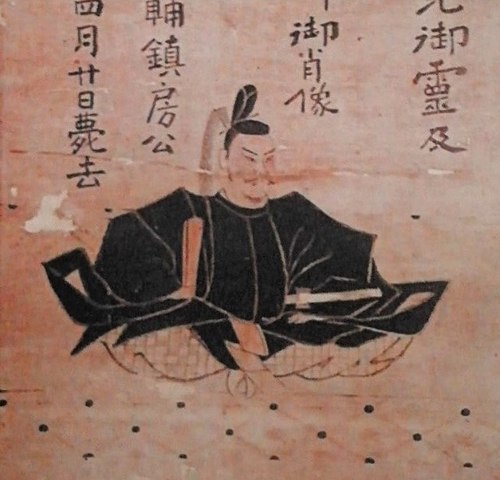

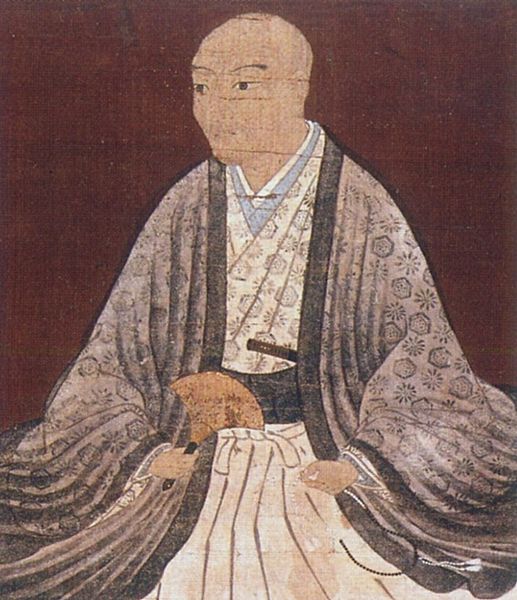

親正は、高松城築城を1588年(天正16年)から開始しました(生駒家宝簡集)。縄張り(レイアウト)は、黒田孝高(官兵衛)、藤堂高虎、あるいは細川忠興が行ったともされ、記録によって異なっています。数年で完成したという伝承もありますが、天主台発掘の結果などから、関ヶ原合戦の後に、親正が出家し、子の一正が高松城に入城した頃に完成したのではないかと推測されます(「史跡 高松城跡」)。関ヶ原合戦のとき、親正は西軍に、一正は東軍に味方したのですが、一正の活躍により生駒家の存続は高松藩(17万3千石)として認められていたのです(親正の肖像画は、その出家時の姿)。城下町も並行して整備されました。3代目の正俊が1610年(慶長15年)に高松城に入城した時に、丸亀から商人を移し「丸亀町」を作ったとされています。

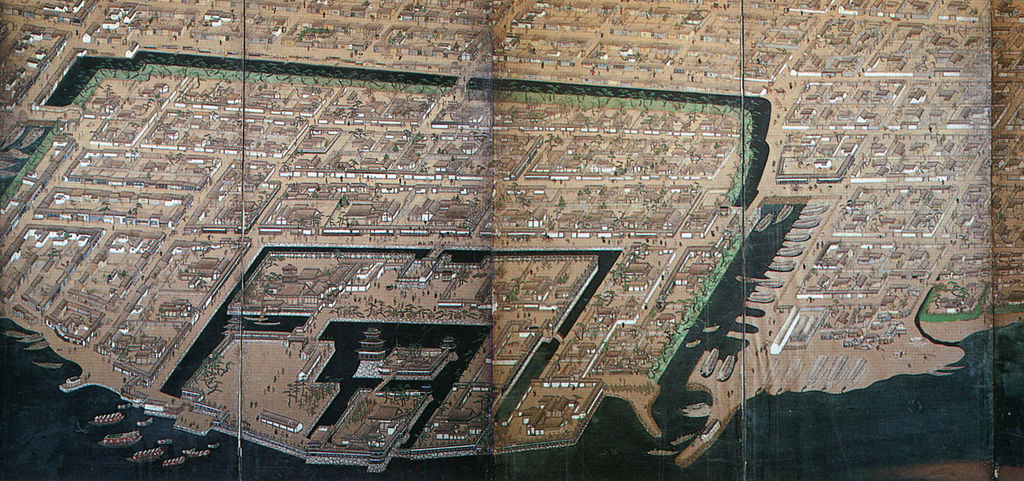

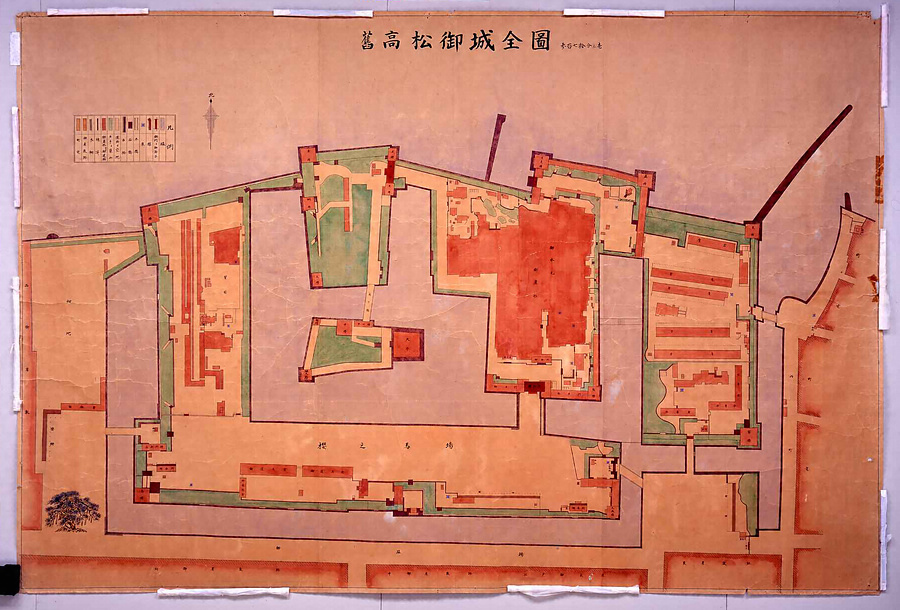

次の松平氏が入った直後、つまり生駒氏時代の最終形の城の姿を描いたとされる絵図が残っています(「高松城下図屏風」香川県立ミュージアム蔵)。これによれば、城の北側が瀬戸内海に接していて、残りの三方は三重の堀で囲まれていました。城の中心部(本丸、二の丸、三の丸、西の丸、桜の馬場)は内堀・中堀の内側にあって、武家屋敷があった外曲輪と外堀が、外側にありました。全ての堀は海水を引き入れていましたが、内堀・中堀と海の間には仕切りがあって、直接入れないようになっていました。絵図のその辺りには、軍船のような船が漂っています。一方、外堀は海と直接つながっていて、東側は商港、西側は軍港として使われました。城下町は、外堀の周りに作られました。天守はこの頃からありましが、後に改装されたため、当初の詳細は不明です。絵図からは、改装後よりも古い形式(三層望楼型、下見板張り)だったろうと推測されます(「日本の城改訂版 第63号」)。

生駒氏の時代には、民政面での取り組みもなされました。瀬戸内海周辺は雨が少なく(そのため塩業が発達したのですが)、一方雨が降った時には、城の近くを流れる香東川が洪水を起こすという事態に見舞われていました。3代目の藩主・正俊は1621年(元和7年)に亡くなり、子の高俊がわずか11才で跡を継ぎました。そのため、正俊の妻の父(高俊の外祖父)・藤堂高虎が後見することになったのです。親正以来のつながりもありました。高虎は、家臣を高松藩に出向させますが、そのうちの一人が土木技術者の西嶋八兵衛でした。八兵衛は、香東川を西側に付け替え(二又の支流を一つにまとめた)高松を洪水の被害から救い、農地も増やしたのです。また八兵衛は、少雨の地の農業のため、多くのため池築造や修築を行いました。中でも、日本一の大きさと言われる満濃池の修築が有名です。八兵衛は「讃岐のため池の父」と呼ばれています。更には、付け替えられた香東川の名残りの水溜まりや伏流水を基に、作られたのが現・栗林公園でした。藩主の高俊が造園し、公園の原型が形作られたとされています(「栗林公園の歴史」)。

ところが、高虎(藤堂家)の後見は、負の面もありました。藤堂家からは藩政を取り仕切る家老(前野助左衛門・石崎若狭)も派遣されていて、生駒家の生え抜きの家老たちと対立を深めたのです。藩主の高俊にそれを治める力はありませんでした。この対立は、幕府の審議に持ち込まれその結果、1640年(寛永17年)、生駒家は改易となってしまいました(出羽矢島で小大名・旗本として存続)。

松平氏時代の高松城

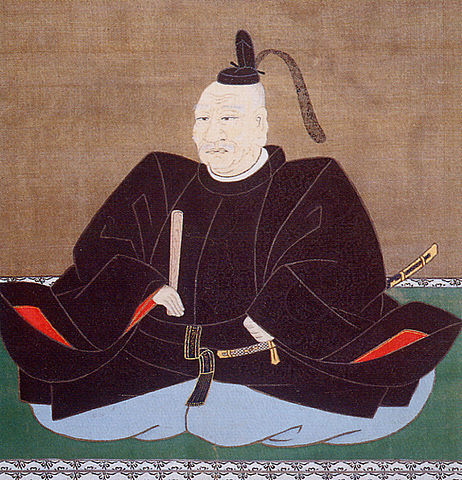

その後1642年(寛永19年)、高松城を含む東讃岐の地域は、新・高松藩(12万石)として徳川御三家の水戸藩主・徳川頼房の子・松平頼重に与えられました。頼房の跡継ぎ・徳川光圀(水戸黄門)の兄に当たります。ちなみに、兄を差し置いて水戸藩の世子に指名された光圀は心を痛めていて、水戸藩主になるときに、兄の子(綱方・綱條)を養子として自分の跡継ぎとしました(下記補足2)。その代わりに光圀の実子・頼常が高松藩を継ぐことになりました。(幕末に水戸藩出身で有名な徳川斉昭・慶喜は頼重の血統です。)この高松松平家の家格は江戸城での「黒書院溜間詰め」という、大変高いもので、幕府から政治の諮問を受けるような立場でした。よって藩の役割には、四国・西国の外様大名の監視もあったと言われています(松平公益会編1964)。

(補足2)私儀弟の身として世継に罷成候段、年来心に恥申候。(略)夫れに就き願はくハ、貴兄の御子松千代(綱方)を我養子に下さるへく候。(桃源遺事)

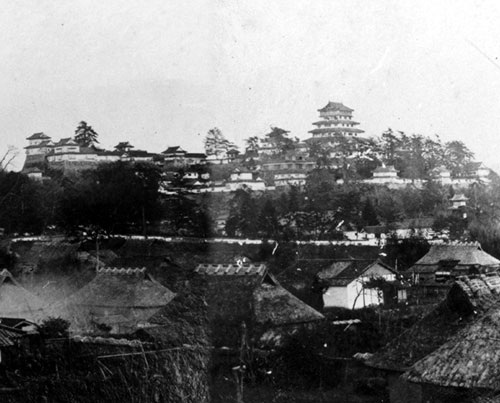

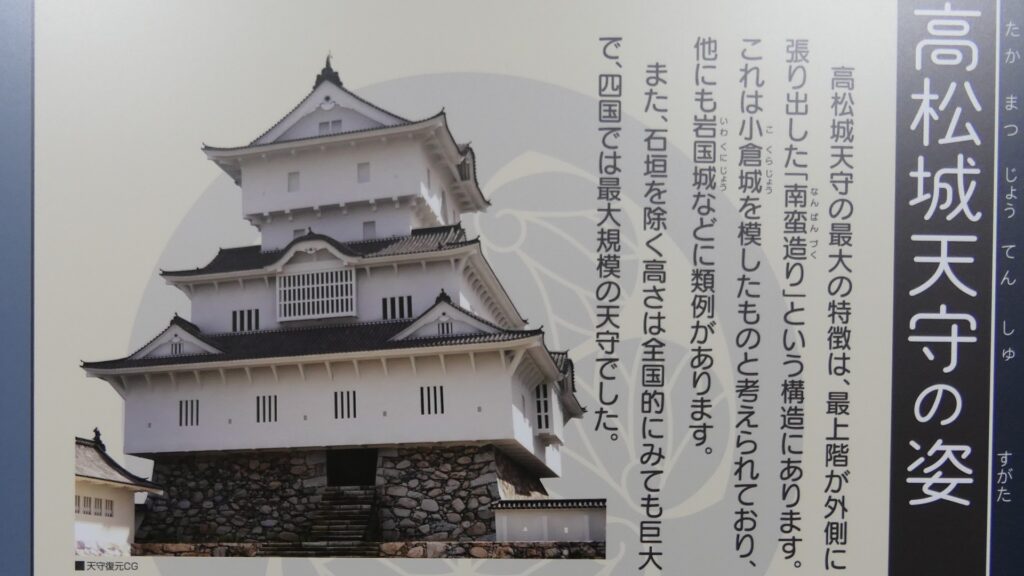

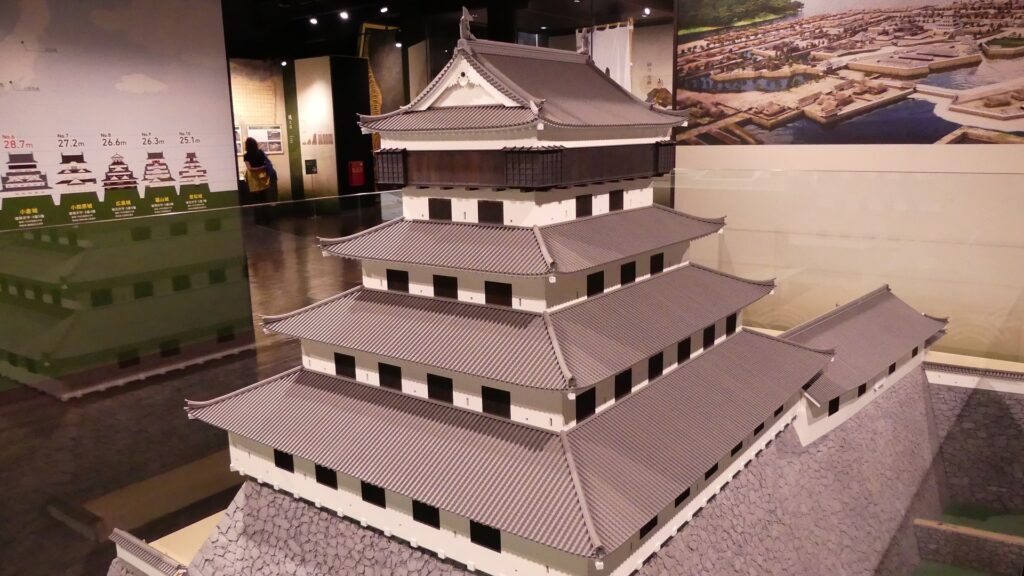

高松城に入城した頼重は、城の改修に着手しました。この時期の幕府からは通常認められないことです。1647年(正保4年)から天守の改築を始めます。旧式の天守を、3重4階(+地下1階)の(層塔型・漆喰壁)のものに建て替えました。特徴としては三重目が上下2段に分かれていて、上段の方が下段より張り出していました。このような形式は「南蛮造り」と呼ばれます。豊前国小倉城天守を模したものという記録があります(下記補足3)。また、この天守は3重にしては巨大で、発掘の成果や諸記録から、26.6メートルの高さがあったと推定されています(石垣を含めると39.6メートル)。四国では最大の天守でした。この天守は、江戸時代の間、高松のランドマークになりましたが、城側からしてもこの高さは、瀬戸内海を監視するための役割が関係しているとの見方もあります(「高松 海城町の物語」)。天守の改修は1670年(寛文10年)に完了しました。

(補足3)一御天守先代三重にて御座候所崩取候而古材木ニ安原山の松を伐表向三重有腰を取内五重ニ御建被遊候、大工頭喜田彦兵衛被仰付播州姫路の城天守を写に参夫より豊前小倉の城を写罷帰り候姫路ハ中々大荘成事故小倉の形を以て当御天守彦兵衛仕候間(小神野筆帖)

次の頼常の代にかけては、城の中心部の拡張・改修が行われました。1671年(寛文11年)から北の丸・東の丸が造営されました。そして、現存する月見(着見)櫓を1676年(延宝4年)に、翌年にはこれも現存する艮櫓を完成させました。これらも、瀬戸内海の監視を強化するためと思われます。大手門の位置も、この時期に変更されました。これをもって、高松城の基本骨格が完成したのです。1700年(元禄13年)には、三の丸に新御殿(被雲閣)が造営されました。

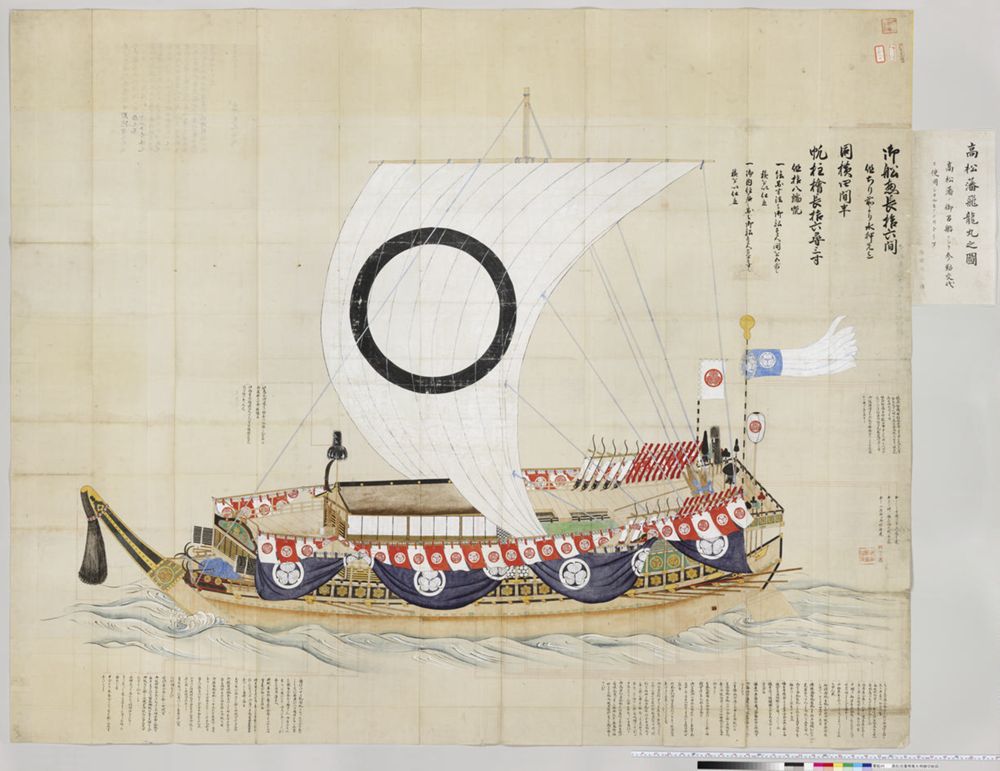

月見櫓の脇には、水手御門があり、直接海に船で乗り出せるようになっていました。当初は、軍船の運用を想定していたのでしょうが、藩主が江戸に参勤交代に行くときもこの門を使っていました。そのために大名専用に作られたのが御座船の「飛龍丸」です。松平頼重が1669年(寛文9年)に初代を造らせ、以降3代目(1789年、寛政元年)まで建造されました。その大きさは、全長約32メートル、497石積みで、幕府が諸藩の軍船に許したぎりぎり一杯でした。つまり軍船の技術が、このような用途に転用されたのです。藩主は、水手御門から小舟で乗り出し、沖で待っている飛龍丸に乗り替えたそうです。(高松市歴史資料館)

松平頼重は、民政にも力を注ぎました。ため池の築造(土木技術家の矢延平六の登用など)を進める一方、高松水道を創設しました。高松の城下町拡大に伴う水不足に対応するためです。大井戸・亀井戸・今井戸などの井戸を水源として、1644年(正保元年)から運用が始まりました(下記補足4)。河川以外の水源から町人地に配水する公設の水道システムとしては日本初です(「高松水道の研究」)。水源となった井戸は、生駒時代に付け替えられた古香東川の川床であるとする説(「高松水道の研究」)や、それより更に昔に流れていた川の跡だったとする説(「高松 海城町の物語」)があります。いずれにせよ、前代からの治水事業の延長であったと言えるでしょう。

(補足4)--正保元年十二月--高松城下乏水、士民患之、至此就地中作暗溝、引清水于井、衆皆大喜(高松藩記)

このセクションの最後は、再び栗林公園です。松平頼重が政務を跡継ぎの頼常に譲った後、自らの居所とし、庭園として整備したのが栗林の地だったのです(栗林荘)。次の頼常は、領民の飢饉対策の公共事業として、庭園の拡張を行ったと伝わります(うどん県旅ネット)。栗林荘が完成したのは、5代目の頼恭(よりたか)のときでした。この庭園の位置づけも、高松の地の開発と関係しているため、単なる庭園に留まらず、この地ならではの役割があったとされています。一つ目は、ため池としての機能で、元香東川の伏流水による湧水をため込んでいたというものです。次には、急な大雨・増水のときには遊水地として機能したのではというものです。また、庭園の築山や周りの土塁は、想定外の水害から高松を守るためだったという説もあります(「ブラタモリ」など)。更には、高松城・川の付け替え・栗林荘の造営を一体のものとして考え、治水・水運・軍事などの総合的な都市計画の一環であったとする見解(南正邦氏)もあります。

その後(明治維新後の高松城)

明治維新後、高松城は陸軍の管理下に置かれました。城の建物はほとんどが取り壊しとなり、しばらく残っていた天守も残念ながら1884年(明治17年)に解体されました。(下記補足5)

(補足5)内に入りて東の方に御天守あり、人々はい入れば皆々入りぬ。内いと暗くて見えず。梯を上るに窓あれば、明るく広きこといはんかたなし。おどろおどろしきものなり。廻りに床ようの物あれはめぐりつつ窓より外のかたを見るに、御県の家々いらかのみ見ゆ。梯を上るに下よりは狭けれども、大かたは同じ、又梯を二つ上れは中央に畳などしきて広し。上層のたる木のもとにやあらん、棟の如きいみしき木の扇子の骨のことく、四方へつき出たり。その木を歩み渡って窓より見渡すに、まづ南の方は阿波讃岐の境なる山々、たたなわりたるもいと近く見え、また御県の町々の家々真下に見下すさまの、かの何とか言う薬をのみたる鶏犬の、大空を翔かけりしここちはかくもやありけんと、おしはからるるもいみじうおかし。東の方屋島は元よりわが志度の浦なども見ゆ。それより北の方女木男木の二島は真下に、吉備の児島のよきほどに見ゆるもいわんかたなし。まだ上えかかる梯もあれど、甚あやうく見ゆればえものせず。さて大方見はてたれば、梯を下るに手すり網などをとりて、かろうじてやうやうに降りぬ。このおほん天守外よりは三層に見ゆれど、内は五層につくりなしたり。(明治4年の城内見学会を記した「年々日記」八月四日部分)

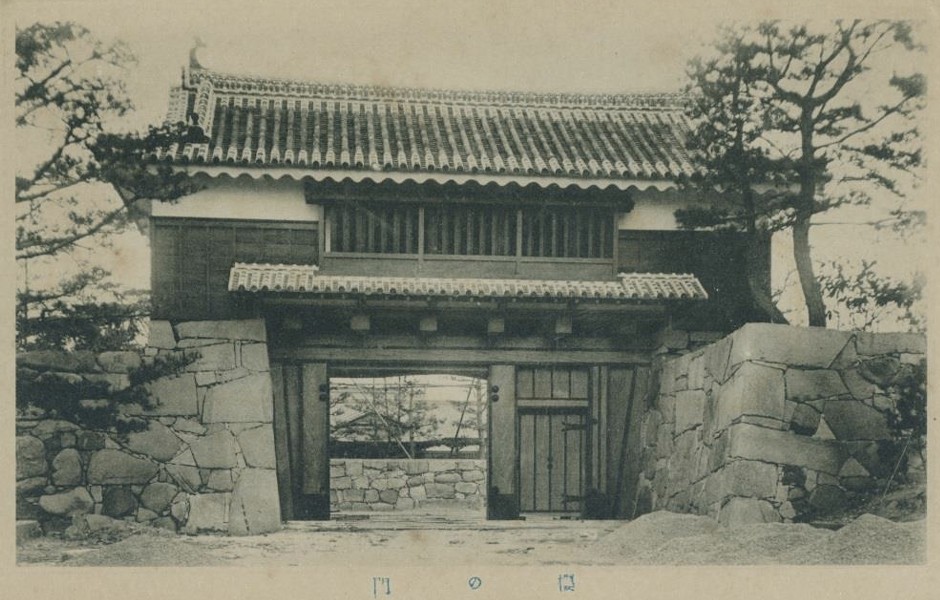

その後は1890年(明治23年)に城の中心部分(内曲輪)が高松松平家に払い下げとなりました。1902年(明治35年)には天守台に初代藩主賴重を祀る玉藻廟が、1917年(大正6年)には三の丸の御殿があった所に、松平家の別邸「被雲閣(以前の御殿と同名)」が建築されました。一方で外堀・外曲輪は市街地化が進み、中心部の一部も売却されました。(第二次世界大戦)戦前の時点で残っていた城の建物は、月見櫓・水手御門・渡櫓・艮櫓・桜御門でした。

瀬戸内海に面していた城の北側は明治時代になってもその景観を維持していましたが、交通網と都市機能の近代化のため、変化せざるをえませんでした。1897年(明治30年)から始まった高松港の大規模修築工事により、城の外側は埋め立てられ、海城としての姿は失われました。それでも、高松の地形や河川が少ないことから、他の地域の元海城に比べれば、海に近いロケーション(100メートル以内)に留まりました。鉄道の高松駅も、藩の港があった場所に誘致されました。そして、岡山県の宇野港から高松港への鉄道連絡船が就航することで、四国の玄関口としての地位を獲得したのです。

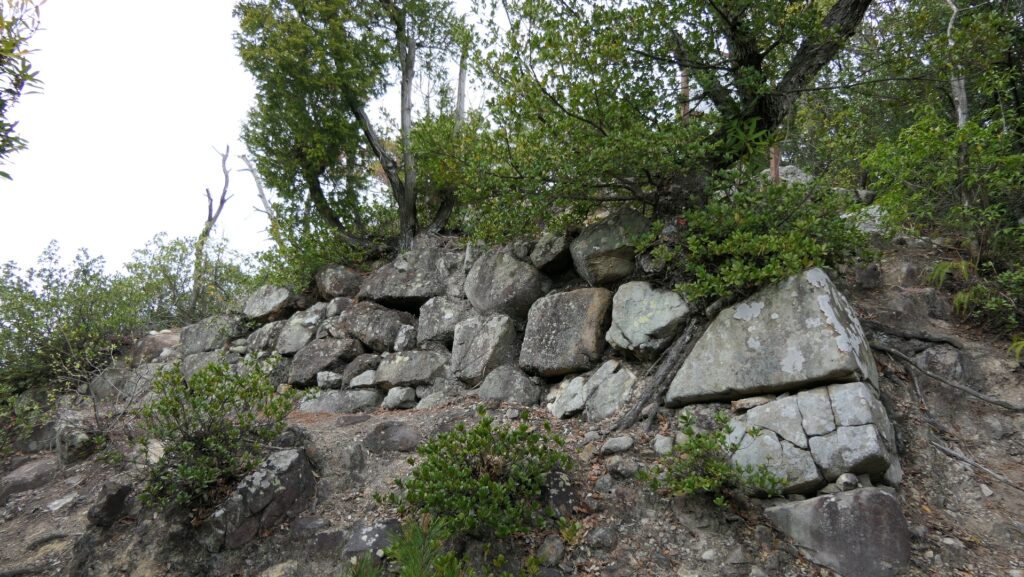

残った城跡にはなお試練がありました。1945年(昭和20年)7月4日の高松空襲により、桜御門が焼失してしまったのです。戦後、城跡は高松市の所有となり「玉藻公園」として一般公開されました。残った4棟の建物は、1950年(昭和25年)に国の重要文化財になっています。1967年(昭和42年)には、私有地にあった艮櫓が、そのままでは修理が困難なことから、太鼓櫓があった場所(現在位置)に移築されました。最近では史跡としての価値が見直され、天主台の解体修理などが行われた他、2022年(令和4年)には桜御門が復元され、77年振りに姿を現しました。現在高松市は、天守復元にむけた取り組みを行っています。また、海城らしい景観を復活させるような取り組みも検討中とのことです。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。