立地と歴史

謎につつまれた明智光秀の出自

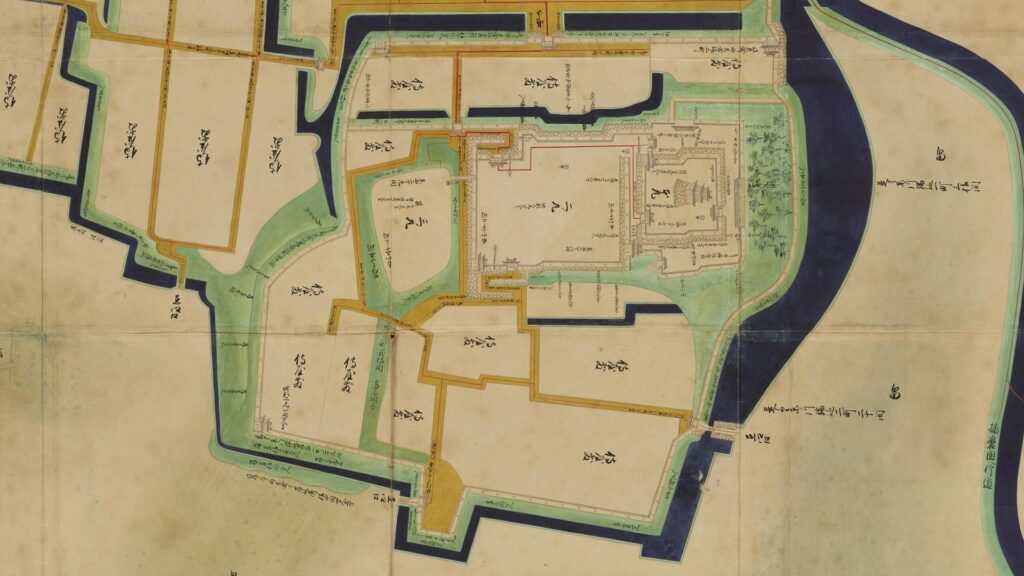

福知山城は丹波国北部にあった城で、現在では京都府の一部となっています。丹波国は現在の人々にはあまり馴染みがありません。この国はそれ程大きくもなく、最終的には京都府と兵庫県に統合されてしまったからです。しかし、過去においてはその立地が当時の首都である京都の背後にあることから、非常に重要な場所とされました。そのため歴代の将軍や天下人たちは、常に丹波国を直接または重臣たちにより支配しようとしました。1570年代から80年代にかけての天下人、織田信長も同じように丹波国を支配するため、重臣の明智光秀を送り込みました。その光秀が福知山城を築くことになります。

丹波国の範囲と城の位置

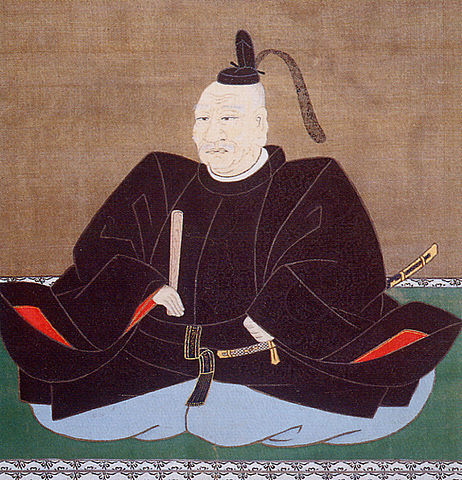

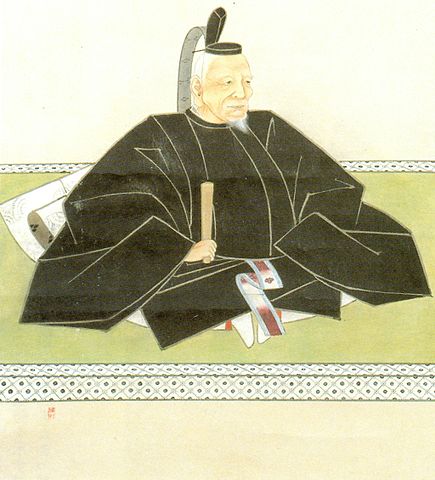

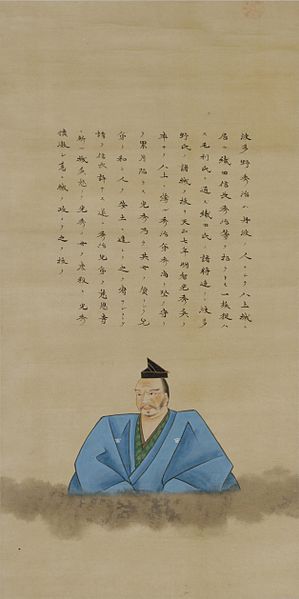

光秀は、多くの歴史ファンにとって謎に満ちた人物です。彼の苗字「明智」は、高貴な源氏の出である土岐氏の一族であることを示していますが、どのような生い立ちであったかはわかっていません。彼の前半生において知られる数少ないことの一つは、信長の正妻である濃姫の親族だったということです。そして、越前国一乗谷において、将軍候補の足利義昭と出会い、その家臣となりました。これが運命の転換点となり、光秀は義昭と信長を引き合わせ、1568年の上洛により、それぞれが将軍と天下人になるに至りました。光秀は単にコネを持つ人物だったのではなく、優れた政治家であり、知性ある部将でもありました。そのため、実力主義の権化のような信長にも重用されることになったのです。

丹波攻略後に福知山城を築城

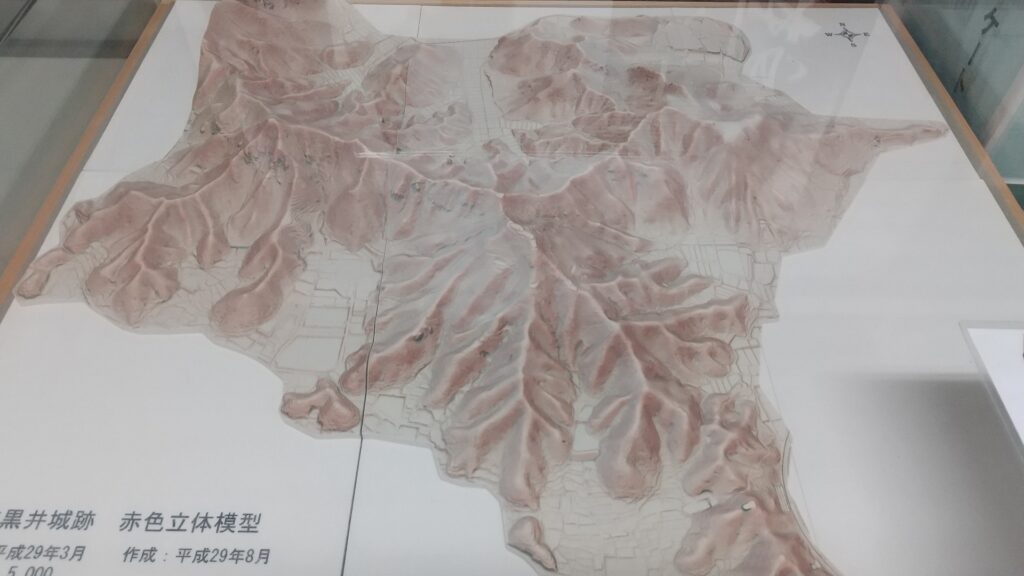

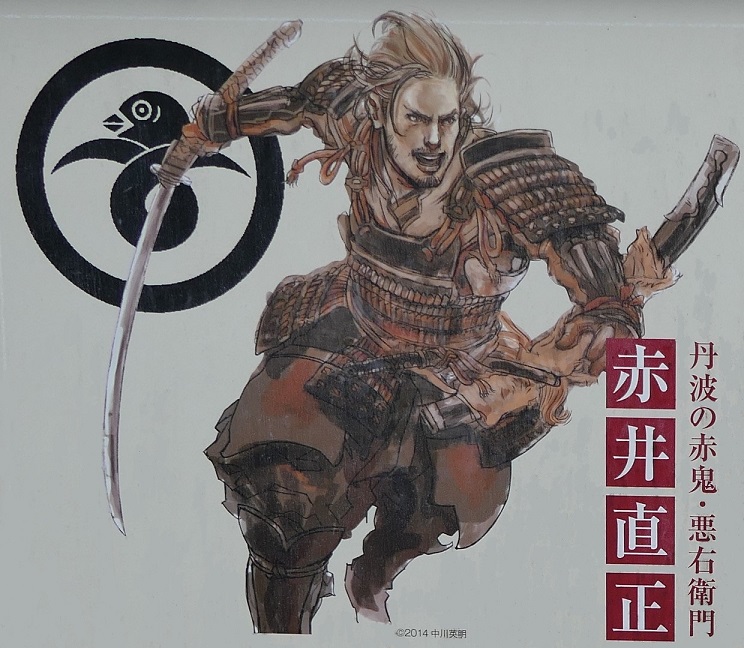

光秀は1575年に信長により丹波攻略を命ぜられました。当時の丹波国は、八木城の内藤氏、八上城の波多野氏、黒井城の赤井氏など多くの国人領主たちによって分割統治されていました。その上に彼らは、1573年に義昭を京都から追放した信長に反抗していました。攻略の初期段階は、波多野秀治が光秀に加勢したこともあり、全ては順調に進みました。ところが、強力な武将である赤井直正が籠る黒井城の包囲戦を行っていたとき、秀治が裏切ったのです。光秀は敗れ、撤退せざると得ませんでした。光秀はその後5年間かけて、亀山城などの新城を築き、波多野氏を降伏させ、直正の死後黒井城をついに落城させることで、丹波国を手に入れることができました。それを果たした後、光秀が行ったことが1579年の福知山城の築城でした。

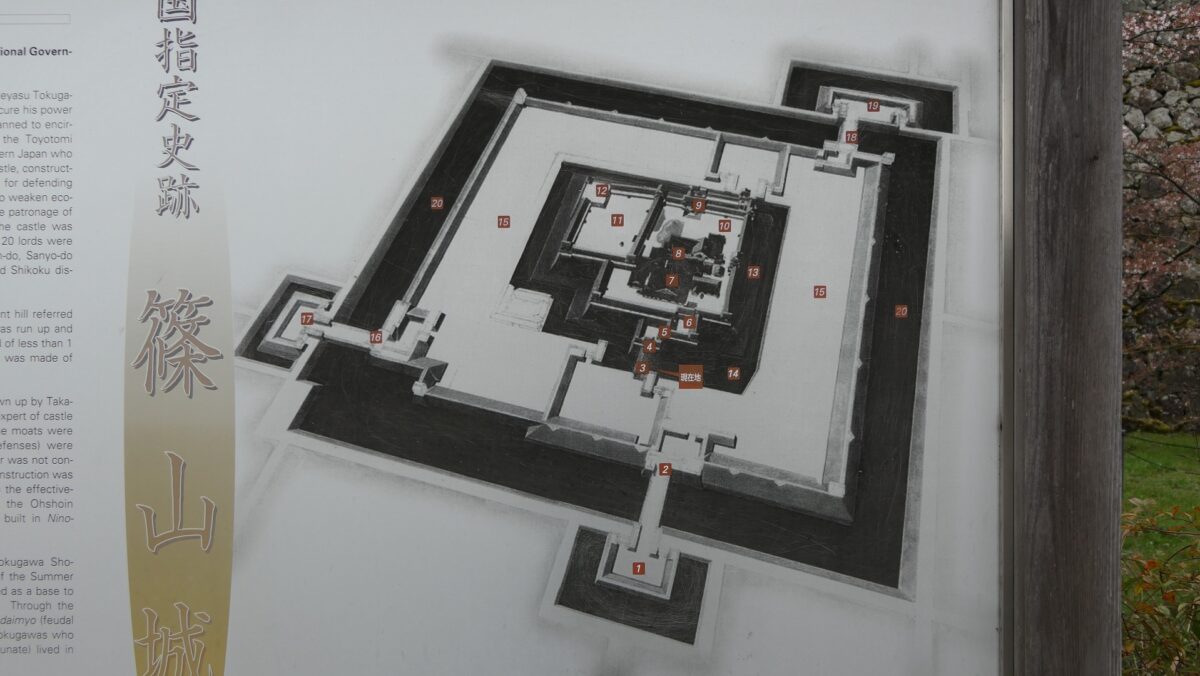

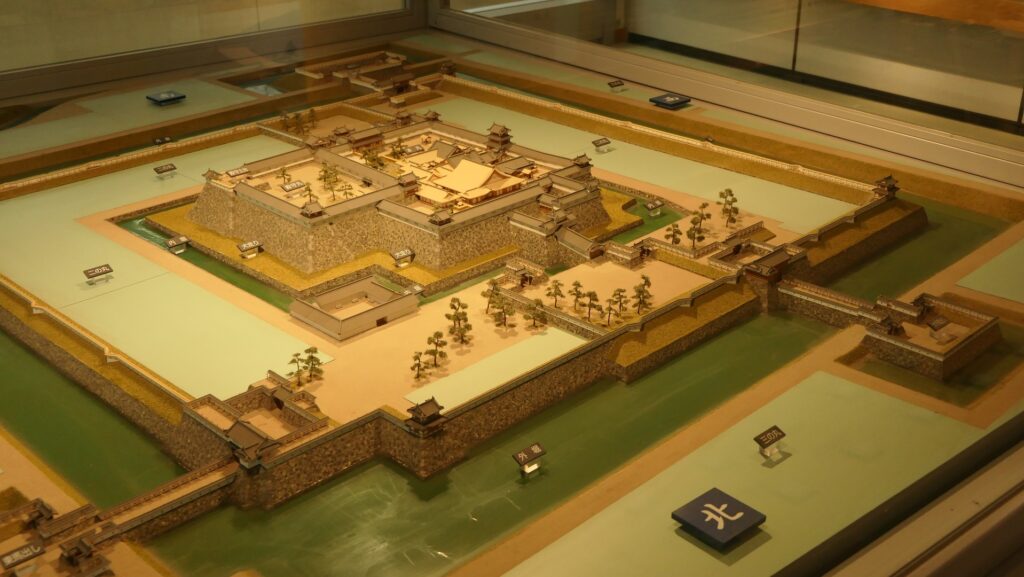

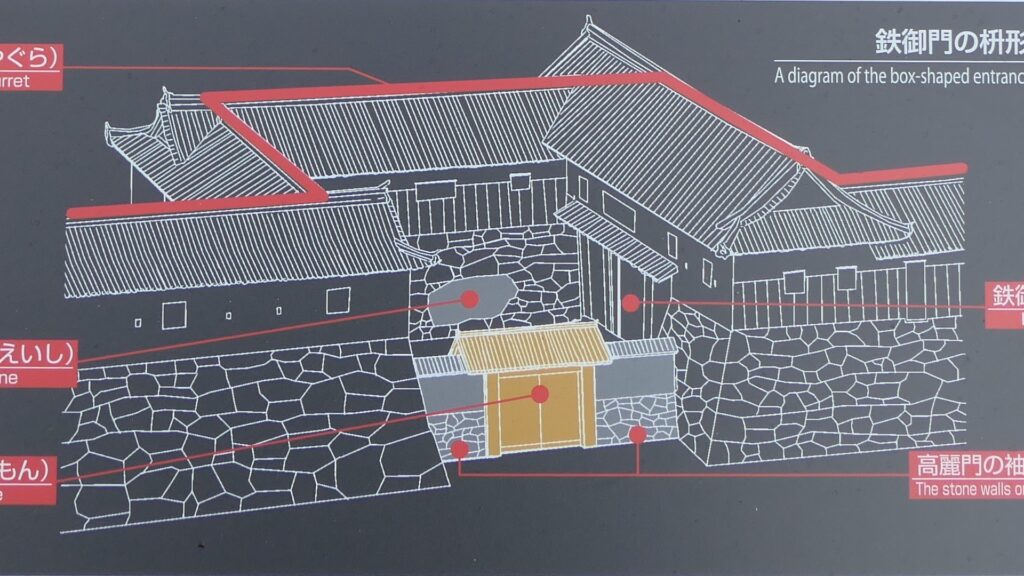

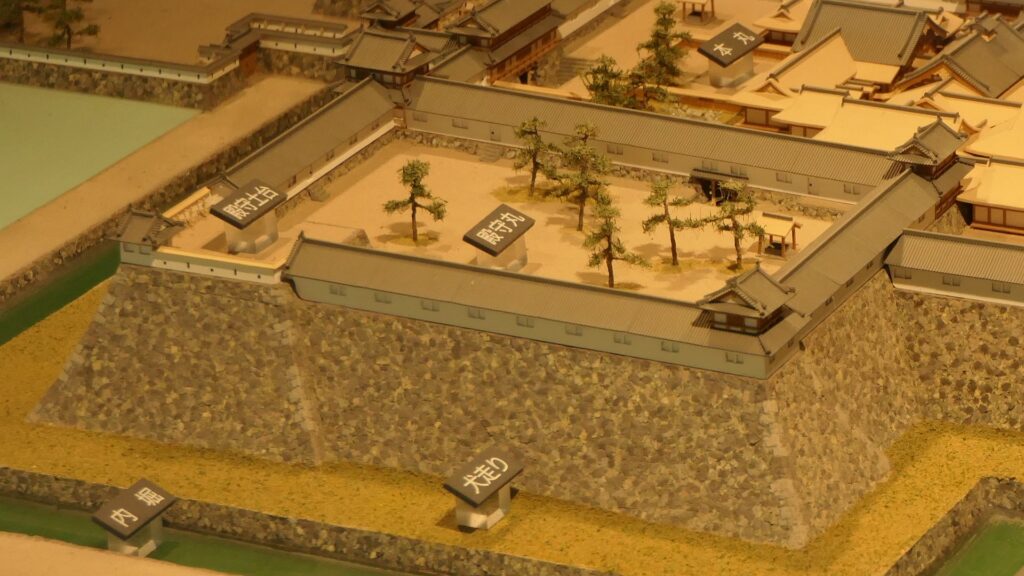

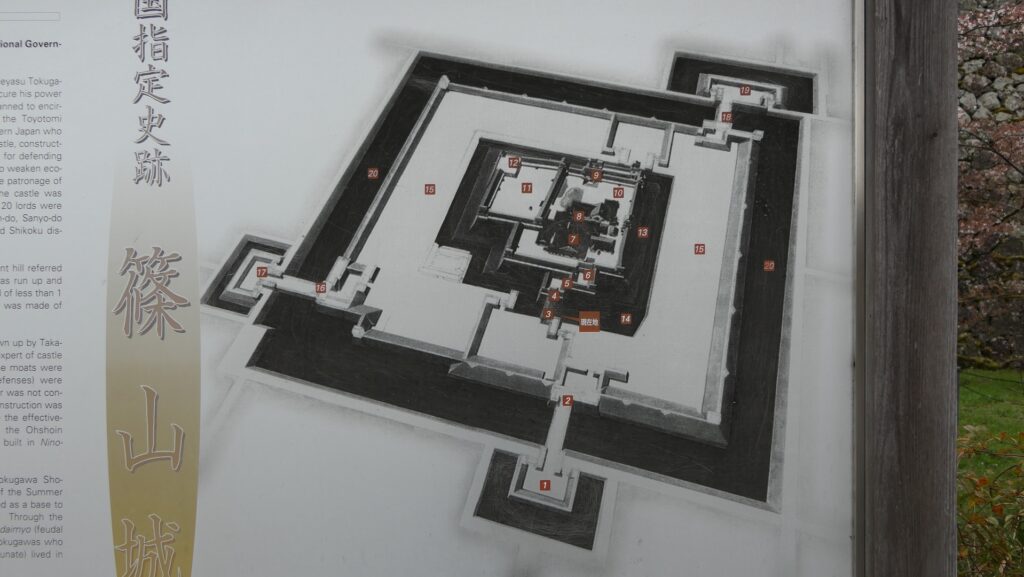

この城はもともと横山城と呼ばれていて、福知山盆地にあった丘の端に地元領主が築いたもので、そこからは周辺地域を見渡すことができました。また、その場所は川にも囲まれていて、防御性もありました。光秀は城を大改修し、当時最新の築城技術を導入することにより高石垣や天守を築き、信長の権威を見せつけたのです。それ以外にもこの地域に善政を施し、租税免除を行ったり、洪水を防ぐために川沿いに堤防を築いたりしました。福知山の人々は今でもそのことを記憶しています。光秀は、養子である秀満を福知山城の城主として置き、自らは京都の近くの亀山城を居城としました。

本能寺の変後は、福知山藩の本拠地として存続

光秀についての最大の謎はやはり、旧暦1582年6月2日に京都に滞在していた信長を殺した本能寺の変を、なぜ起こしたかでしょう。光秀率いる1万3千人の軍勢は、中国地方に侵攻していた他の重臣、羽柴秀吉を救援するように信長から命じられていたのですが、わずかな供回りと本能寺に泊っていた信長を急襲したのです。この経緯からすると、信長は光秀に全面的な信頼を寄せていたことになります。しかし光秀も、変から(その当時としては)たった11日で中国地方から引き返してきた秀吉によって討たれてしまいます。彼の同僚は誰も光秀を助けませんでした。このことは、光秀には周到な計画がなかったことも意味するでしょう。本能寺の変は、日本史の中でも最大の謎の一つであり、光秀自身がその動機を残さなかったことで、多くの推理・仮説を生み出しています。

秀吉は次の天下人となり、豊臣秀吉と名乗るようになりますが、福知山城は彼の部下たちによって統治されました。17世紀になって徳川幕府が権力を握ると、有馬氏や朽木氏といった譜代大名たちが福知山藩として城と周辺地域を支配しました。福知山は、依然天下人や将軍たちにとって重要な地であり続けたのです。有馬氏が17世紀初頭に城を完成させ、朽木氏が17世紀後半から江戸時代末まで城主となっていました。