特徴、見どころ

佐和口から入城

現在、彦根城は、中堀(内堀から数えて2番目の堀)の内側がビジター向けによく整備されています。過去と同じようにこの堀を超えて中に入って行く道が3つあります(佐和口、京橋口、船町口)。その内、彦根駅に一番近く正面口となっている佐和口から行くのが最も一般的でしょう。もしこのルートを通ってみる場合は、最初に左手に、現存する佐和口多聞櫓と天守の遠景が見えてくるでしょう。城への入口は、この櫓と、右手の復元された櫓から構成されています。ここから入ると、現存する馬屋も見えてきます。日本の城の中に残っている唯一の馬屋です。

城周辺の航空写真

彦根城博物館の豊富な展示

内堀にかかる橋を渡って、城の正面入り口である表門跡に入って行きます。門跡の内側には彦根城博物館があり、同じ場所にあったかつての表御殿と同じ外観で建てられています。この博物館は井伊氏と彦根藩に関する9万以上の文物を収蔵し、その内約100点を展示しています。

博物館では、例えば赤鎧、刀剣、茶道具、能面、そして現存する能舞台を見学することができます。博物館の奥の方には城主の奥向(日常生活の場)と庭園が一部復元されており見ものです。これらは記録や発掘の成果に基づき、木材を使った伝統的工法で建てられました。

強力な大堀切周辺の防御線

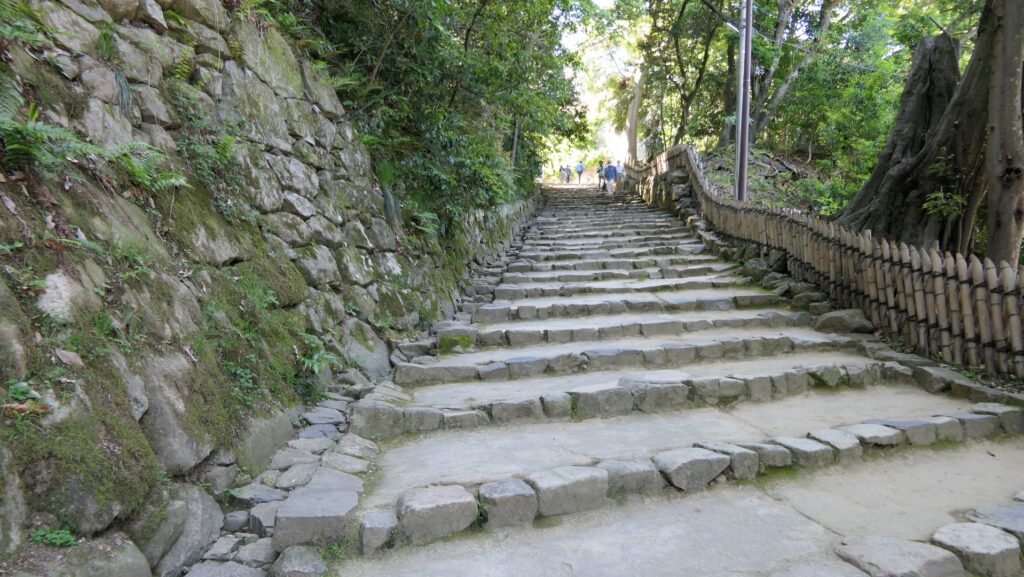

次に城の中心部分に向かって、山を登ってみましょう。長く幅広い石段を登っていくと、橋がかかっている巨大な深い堀切が見えてきます。城の中心部に向かうには、堀切の右側にある太鼓丸を通って行く必要があります。しかし、それにはまず堀切の底を通って、左に曲がり、左側の別の曲輪である鐘の丸に行き、その後橋を渡って太鼓丸に行き着きます。もし敵であったなら、堀切の底で両側の曲輪から攻撃を受け、橋は落とされてしまうでしょう。橋の背後には天秤櫓が立っており、太鼓丸を守っています。この櫓は、長浜城の大手門を移築したものだと言われています。

対照的な天守の外装と内装

太鼓丸を通り過ぎると、本丸の入口である、現存する太鼓門櫓に至ります。本丸には、天守だけが残っていますが、とても華麗な外観です。

この三層の天守には、金飾りがある唐破風、入母屋破風、切妻破風、花頭窓、高欄付きの回り縁など多くの装飾がなされているからです。

天守の中に入って一階から最上階の三階まで見て回ることができます。天守の内装は、外観と比べると実用的です。壁には多くの隠し狭間が備えてあり、使うときには外側の壁を壊すようになっていました。実際に使う機会がなかったので、隠されたままだったということになります。また、調査によりこの天守は、大津城の4層天守を移築し、3層に減じて建てられたことがわかっています。