立地と歴史

幕府が井伊氏を重要拠点に配置

彦根城は滋賀県の琵琶湖近くにあり、日本では最も人気のある歴史スポットの一つです。ここの天守は、現存12天守の一つであり、国宝5天守の一つでもあります。また、この城には5棟の重要文化財に指定されている建物もあります。城の主要部分も、これらの建物や石垣、その他の構造物とともにとてもよい状態で残っています。そのため、城がある区域は1956年以来、国の特別史跡に指定されています。

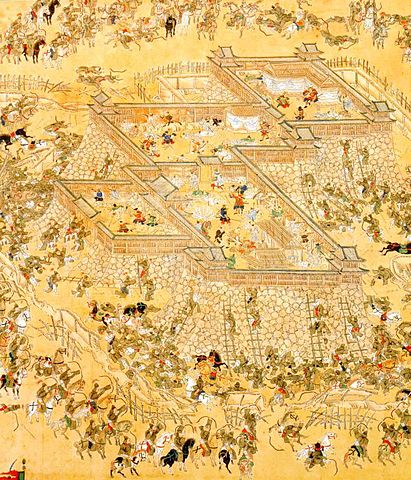

徳川家康と石田三成の間で争われた1600年の関ヶ原の戦いの後、家康は天下人として日本の実権を握りました。家康は重臣の井伊直政を、三成が領していた琵琶湖沿いの地域の領主としました。直政は最初、三成が居城としてた山城の佐和山城にいたのですが、自身の居城としては不十分で、もっと強力かつ便利な城が必要と感じました。その当時は豊臣氏がまだ大坂城に健在で、更に西日本には、徳川ではなく豊臣が主君であると思っている大名が多くいました。彼らが結束して、家康が東日本に設立した徳川幕府を攻撃するかもしれなかったのです。直政の領地は、まさにその東日本への攻撃を防ぐための位置にあったのです。

城の位置

天下普請による築城

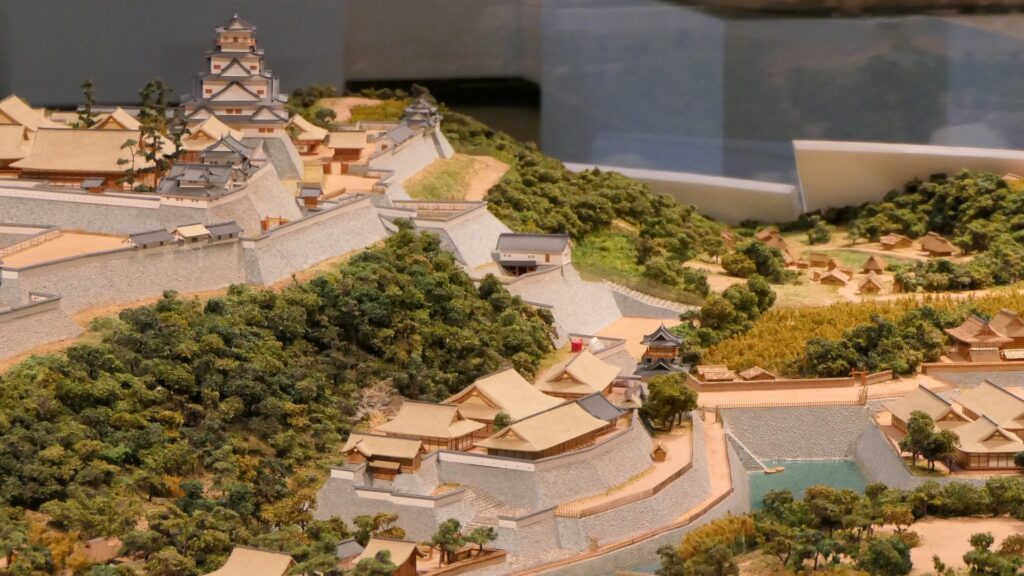

直政は1602年に亡くなってしまいますが、彼の息子、直継が新しい城の立地について家康に相談しました。そして、最終的には琵琶湖近くの約50mの高さがある低山上に城を築くことにしました。これが彦根城です。この城の建設は天下普請として行われ、10以上の他家の大名が合力しました。工事の完成を急ぐために、佐和山城など廃城となった城の廃材が活用されました。それでも城の規模が大きいため、1603年の開始以来、工事は長年に渡って続きました。

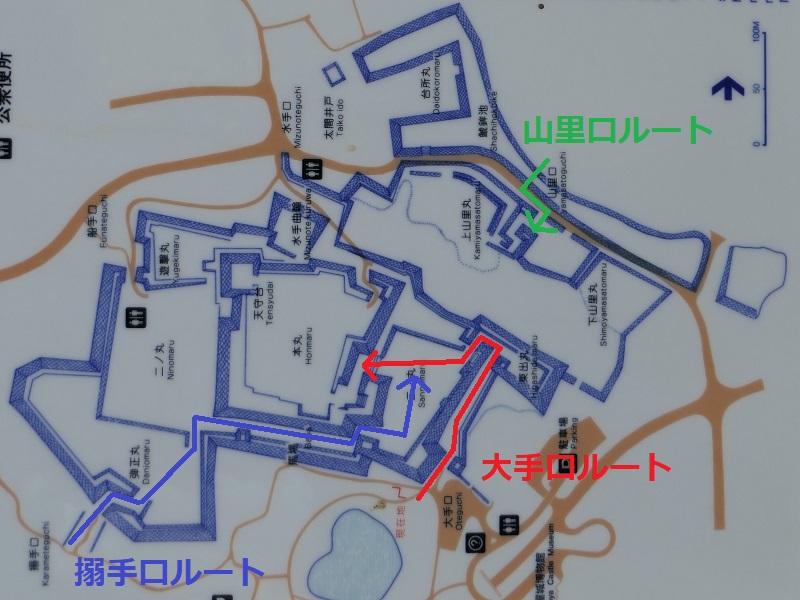

城を守り易くするために、天守、御殿、櫓群がまとまって、且つそれらが石垣に囲まれ、山の峰上に築かれました。城の中心部分への敵の侵入を防ぐために、峰の両端周辺には深い堀切が掘られました。その上、5本の長い石垣(登り石垣)が山の斜面に築かれ、敵が(斜面の横方向を)スムースに動けないようにしました。

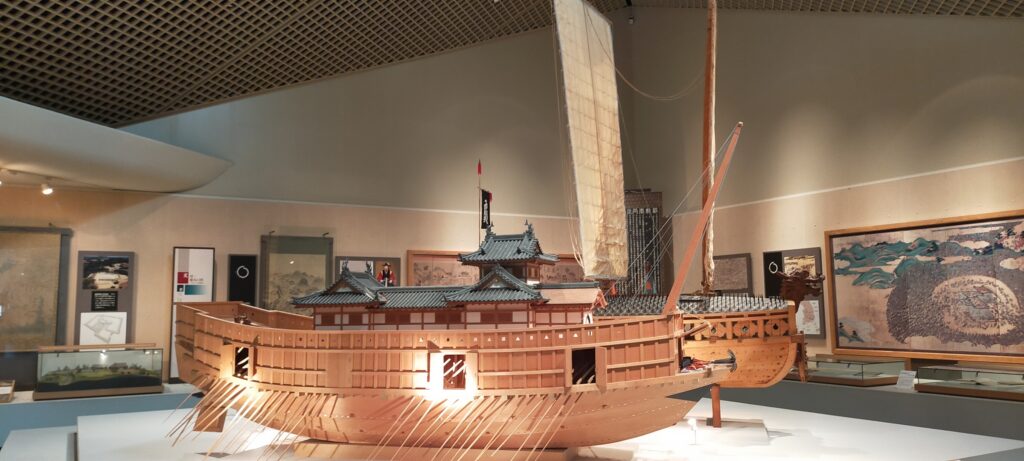

城の中心部分は三重の水堀に囲まれ、大手門はその堀を渡ったところに建てられました。大手門は、南西方向に向いており、その先には豊臣氏がいる大坂城がありました。この方角の堀の更に外側には芹川が流れており、4重目の堀ともいうべきものでした。

平和な時代の城に転換

彦根城は、起工から約20年後の1622年に完成しました。ところが、工事期間中の1615年には状況が劇的に変わっていました。その年に徳川幕府が豊臣氏を滅ぼしたのです。その後、工事は彦根藩単独で行われ、居住や統治のための屋敷が作られました。その結果、城主のための御殿が、大手門とは反対側の山の麓に新たに築かれました。御殿に至る門は、まるで新しい大手門のごとく「表門」と呼ばれました。城の周辺には城下町も開発されました。城や町は、水上交通の便をよくするため、水路や内湖を通じて琵琶湖とつながっていました。

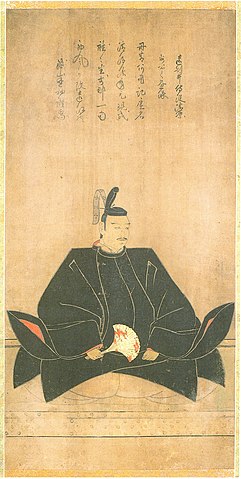

幸いにして、平和であった江戸時代を通じて彦根城では戦さは起こりませんでした。城主であった井伊氏は、譜代大名筆頭として幕府中枢でも重要な役目を果たしました。265年間続いた江戸時代の間、10人しか任命されなかった大老の内、5人は井伊氏が輩出したのです。その中で一番有名なのは、何といっても幕末に大老となった井伊直弼でしょう。彼は、1858年に日米修好通商条約を結ぶことによって開国を推し進めました。ところが不幸にも、彼は1860年に江戸城の桜田門外において、反対派の浪人に暗殺されてしまいました。この事件により、徳川幕府の権力、権威は衰えることになり、明治維新へのきっかけとなったのです。