特徴、見どころ

道路となっている二の丸前の空堀

現在、水戸城跡はJR水戸駅のすぐ近くにあるので、とても行きやすくなっています。駅から城跡へは、大まかに2つの行き方があって、一つは駅から見て左側の丘の上にある三の丸に向かって坂を登って行く道を通るか、もう一つは左右の丘の間の大きな谷間を通る道を通るかになるでしょう。驚いたことにこの谷間は人工的に掘られたものです。もし後者の谷間の道を進んでいくと、以前城の空堀の一つだったこの場所のスケールを実感できるでしょう。また、右側の二の丸のどっしりとした土塁の上には、復元された角櫓(すみやぐら)が見えます。そうするうちに、両側の曲輪を渡る大手橋の下に着きます。

城周辺の航空写真、赤破線は水戸駅から空堀を通るルート

かつて戦いがあった場所

その谷底の両側から、急な階段を通って曲輪の上に登って行くことができます。その高さは約12mあります。実は、この辺りは諸生党と天狗党との2度目の戦いがあった場所なのです。諸生党は大手門を破ろうとしますが失敗しました。そのため、藩校の弘道館に留まりました。天狗党はこれに攻撃を加え、撃破したのです。しかし、その結果として弘道館のほとんどの建物は焼けてしまいました。現在ではその正門とわずかな建物が残り、史跡及び歴史博物館となっています。

復元された大手門

大手門はこの戦いの後にも残っていましたが、明治初期焼けてしまいました。現在目にする大手門は、2020年にちょうど復元されたばかりです。伝統的工法により、元と同じものを作りました。高さ約13m、幅約17mで、とても大きく、城の正面を飾るに相応しい姿です。この門の特徴の一つとして、瓦塀を使っていることがあり、瓦と漆喰を交互に積み重ねています。現在の門ではそれが完璧に復元され、とても美しいです。更には、発掘により見つかったオリジナルの瓦塀の一部を門の左下の窓から見学することができます。

学校地区となっている二の丸

二の丸の内部には、かつては御殿、三階櫓(さんがいろ)、彰考館がありましたが、今では学校地区になっています。水戸藩の教育を重視する方針が引き継がれているのかもしれません。二の丸を貫く通りの両側には、白い壁が連なっていて、まるで城の建物が今でもそこにあるように見えます。しかし、ビジターは指定された場所以外は立ち入ることはできません。例えば、丘の北側を流れる那珂川の景色を見たいときは、同じ通路を行ってまた戻ってこなければなりません。その那珂川の景色自体はすばらしく、この川が城の天然の障壁だったことがわかると思います。

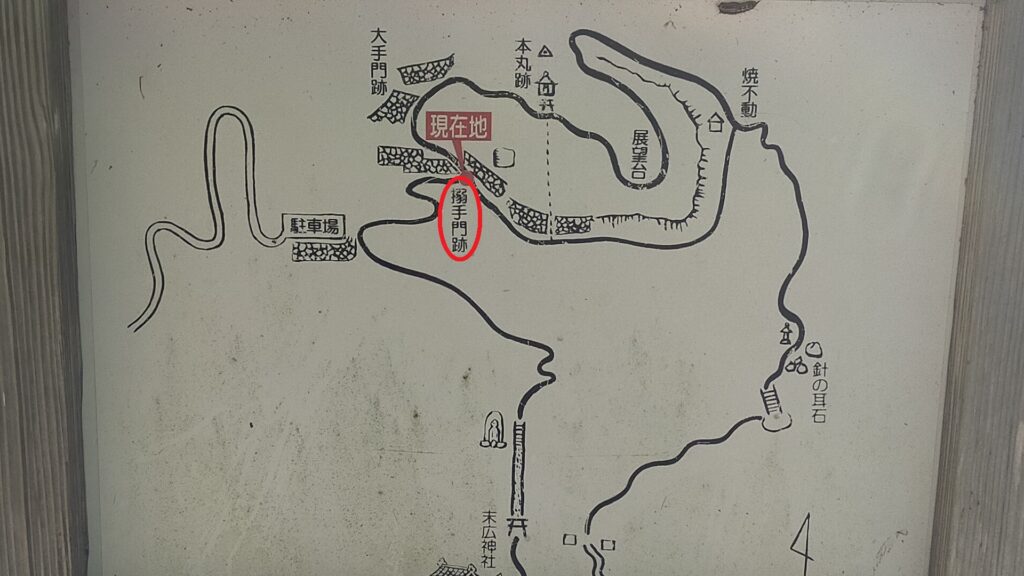

二の丸周辺の地図、赤破線は見晴台に至るルート、青破線は二の丸角櫓に至るルート

似たように、復元された角櫓まで行って内装も見ることができますが、別のもっと長い通路を行き来する必要があります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。