特徴、見どころ

Introduction

今回は、福山駅福山城口(北口)の前からスタートします。この場所は、昔は城の三の丸だったので、振り返ると二の丸の高石垣がどーんと迫ってきます。三の丸は平地にあったので、今はすっかり市街地になっていますが、山の上にあった本丸、二の丸が「福山城公園」として残っています。本丸まで簡単にアクセスできますが、いくつかあるコースのうち、お城らしさをより感じられる南側階段ルートを行ってみます。

ところで、その石垣の周りに堀は見られません。堀はみんな埋められてしまったのです。この駅前の広場(北口広場)が内堀の名残となっています。

駅近なので いきなり本丸へ

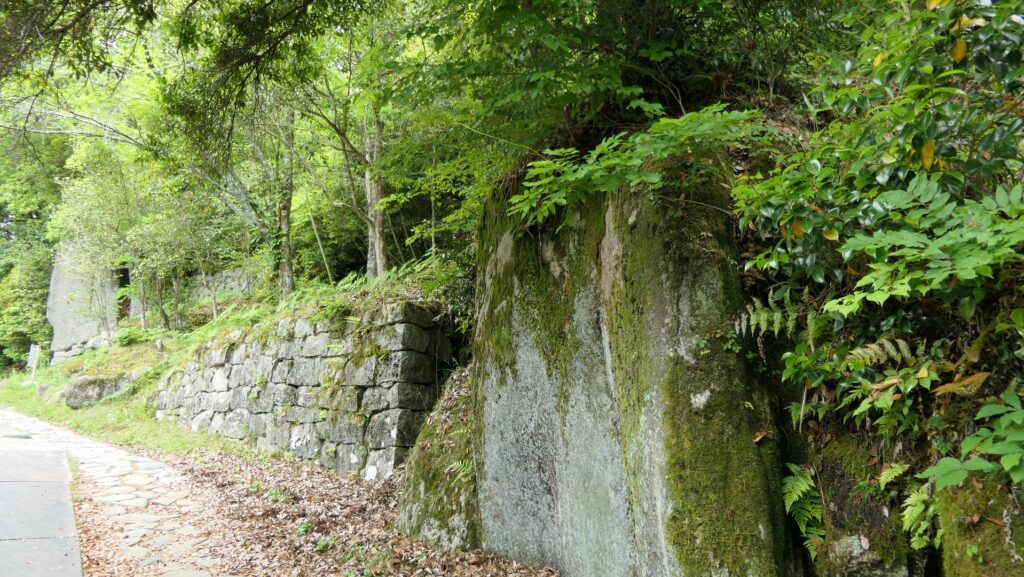

それでは、内堀を乗り越えるつもりで、二の丸の石垣沿いを歩いてみましょう。石垣の石が変色していますが、これは第二次世界大戦での空襲の火災で焼けた痕なのだそうです。歩いてみると、迫力を感じます。現代のビルにも負けていない感じです。

現代に作られた石段を登っていくと、どっしりとした伏見櫓が急に現れます。空襲を生き延びた現存建物の一つで、国の重要文化財に指定されています。その前は伏見城にあったことを示す刻印(「松ノ丸ノ東やくら」)も発見されています。つまり、言い伝えだけでなく、証明されているわけです。伏見城は3代あって、この櫓は3代目のものだろうと言われていますが、転用材が多く、地震の跡急拵えした2代目のものではないかという意見もあります(愛媛大学社会共創学部紀要「福山城伏見櫓に関する考察」)。

先に進むと、これも現存している、本丸の正門・筋鉄御門(すじがねごもん、国の重要文化財)が控えています。敵だったら、伏見櫓と挟まれて、攻撃されそうです。こちらも伏見城から移されたと言われていて、名前の通り、その扉は筋金入りなのです。さすが本丸の正門だけのことはあります。

本丸に入ると、伏見御殿跡があります。これも伏見城からの移築とされています。天守が向こうに見えます。

本丸には、もう一つ、現存建物があって、それが鐘櫓(かねやぐら、福山市重要文化財)です。「時の鐘」として城下に時間を知らせていたのですが、今でも自動で鳴っているそうです。

二の丸を歩いてみよう

今度は、本丸下の二の丸をぐるりと歩いて、天守の裏側と本丸の搦手門(棗門)に回り込んでみます。まずは本丸の、復元された御湯殿を見上げてみましょう。これも元は伏見城からの移築と言われています。蒸し風呂(サウナ)と、せりだした座敷(物見の間)のセットになっています。ただし、時代によって間取りは異なっていたようです。本丸側からでは正直よくわからなかったのですが、二の丸側から見ると目立ちます。こういう造りを「懸け造り」といって、城郭建築では珍しい事例です。

次に進むと、角のところに櫓が見えます。外観復元された月見櫓で、現在は貸会場や、 「キャッスルステイ」の宿泊場所になっているそうです。城も多角化の時代です。

角を曲がって見えるのが、もう一つの外観復元された「鏡櫓」です。現在は「文書館」として使われています。

更に進むと、公園の入口がまたあります。「東側階段ルート」で、北側や南側より緩やかになっています。現代になって 作られた通路です。

その脇には別の入口もあります。こちらが城のオリジナルの門跡です(東上り楯門跡)。ただし、本丸に直通はしていません。せっかくなので、こちらに進みましょう。

そして、二の丸を回り込むと、外観復元天守の北側が見えるところに至り、黒い鉄板張りの面がよく見えます。この鉄板張りは、北側の防御のためとも、風雨への備えとも言われています。オリジナル天守の資料を参考に、現在の天守リニューアル(2022年)のときに復元されました。

その先の、本丸搦手門(棗門)を通って行けば、天守の表側に到着します。

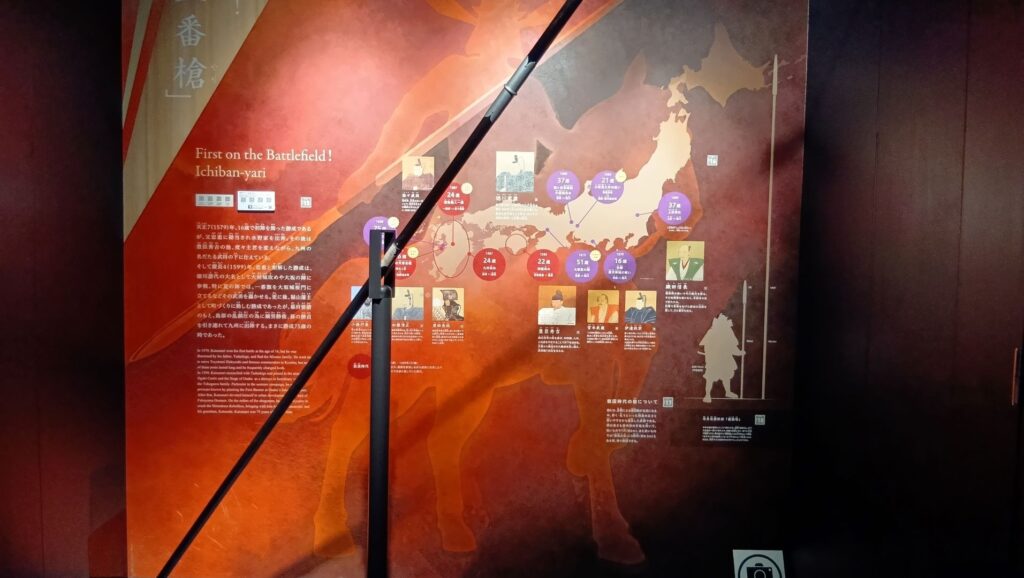

天守の中は歴史博物館になっていて、外観と一緒にリニューアルされました。水野勝成の放浪時代についての展示もあります(撮影できる範囲は限られています)。

最上階からは街を展望できます。南側は先ほど見学した本丸です。次は、北側に向かってみます。

城の弱点? 北側を歩く

これから、城の北側が弱点ということで、幕末に長州軍が大砲を放ったという、円照寺がある山に行ってみます。その途中では、長州軍と福山城兵が戦った場所という赤門や、水野勝成が上水道の水を溜めるために作った蓮池を、見学するといいと思います。

円照寺の標柱があるところから登っていきます。

寺の入口がありますが、まだ登り道が続きます。

上の方は神社になっています(本庄八幡神社)。

境内の奥の方が開けています。

この辺が頂上のようです。城は見えるでしょうか。

なんとか見えました、ツートンカラーの天守です。

福山の歴史スポット巡り(関連史跡)

鞆の浦

最初の関連史跡として、鞆の浦(鞆ノ津)に来てみました。鞆の浦のシンボルとして常夜灯が有名です。また、古い町並みが残っていることでも知られています。

史跡としては、江戸時代に港として使われた、5つのアイテム(常夜灯、雁木、波止、船番所、焚場)が残っていることがとても貴重なのです。常夜灯は、そのうちの一つです。

こちらは、鞆城跡です、江戸時代には奉行所が置かれていました。今は、歴史民俗資料館の敷地になっています。やはりここはいい場所で、鞆の浦全体を見渡すことができます。

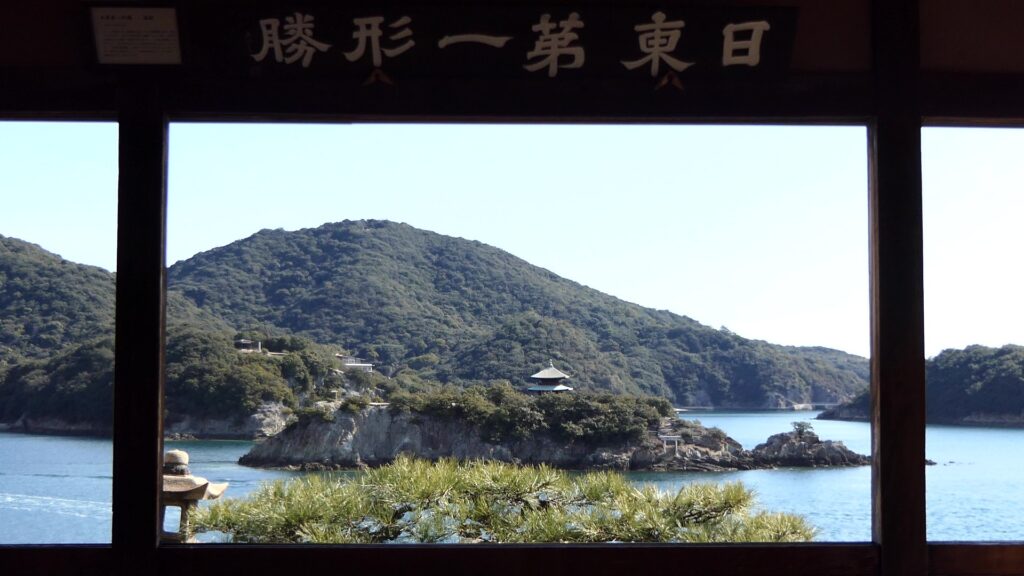

おすすめは、朝鮮通信使が宿泊した場所の一つ、福禅寺です。境内の対潮楼からの景色は「日本で一番美しい景勝地(日東第一形勝)」として賞賛されました。柱が額縁みたいで、絵になる風景です。

草戸千軒

次のスポットは、中世の港町・草戸千軒跡です。ここは、近くにある明王院です。背景の五重塔・本堂は、鎌倉・室町時代に建てられたもので、国宝に指定されています。草戸千軒の町と同じ頃から存在していました。当時は常福寺といって、草戸千軒はその門前町でもあったそうです。

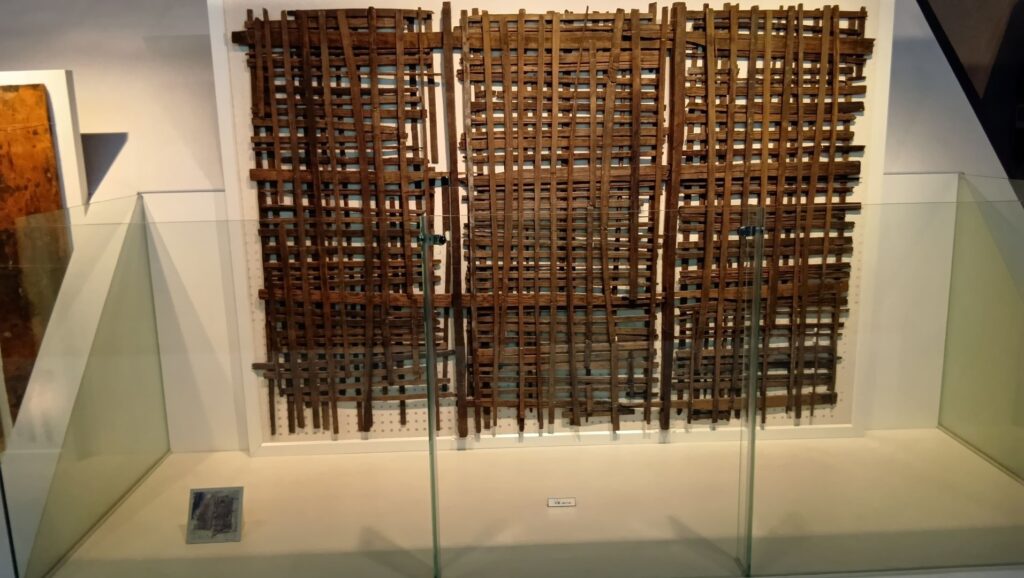

町は、ここから見える芦田川の中州あたりにありました。当時、川は別の所を流れていて、町は三角州の上にあったようです。環境の変化(自然及び社会)によって町が消滅し、伝説的存在になっていましたが、芦田川の改修作業中に遺跡が見つかり、発掘されたのです。幻の町が発見されたのです。でも、川の中の遺跡には行けません。

そこで、現地で発掘されたものや、研究の成果が、福山城近くの広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム)で展示されています。

それらを基に、復原された町並みを歩いてみることもできます。草戸千軒は地域の港町だったので、こういう町がいろんな所にあったのでしょう。

神辺城

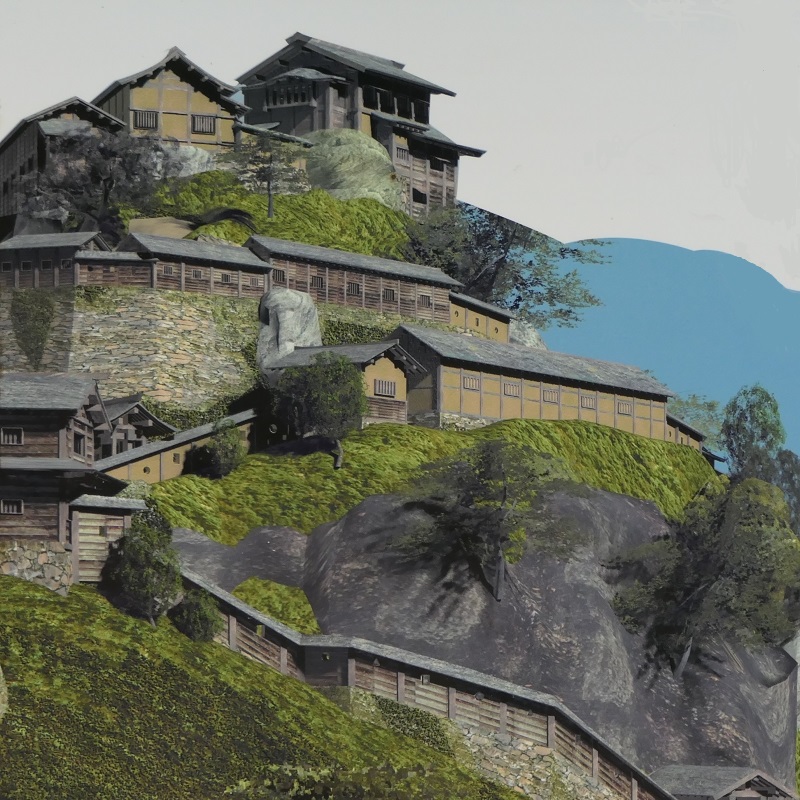

最後は、神辺城跡です。福山城の前にあった城です。黄葉山(こうようざん)という山の上に築かれましたが、近くに神辺歴史民俗資料館があって、山頂近くまで車で上がってくることができます。

さっそく城跡に進みましょう。山道をまっすぐ進むと、鬼門櫓跡に着きます。景色がよくて、周辺一帯を見渡すことができます。このあたりは、備後国分寺が置かれるなど、古代から栄えた場所だったのです。

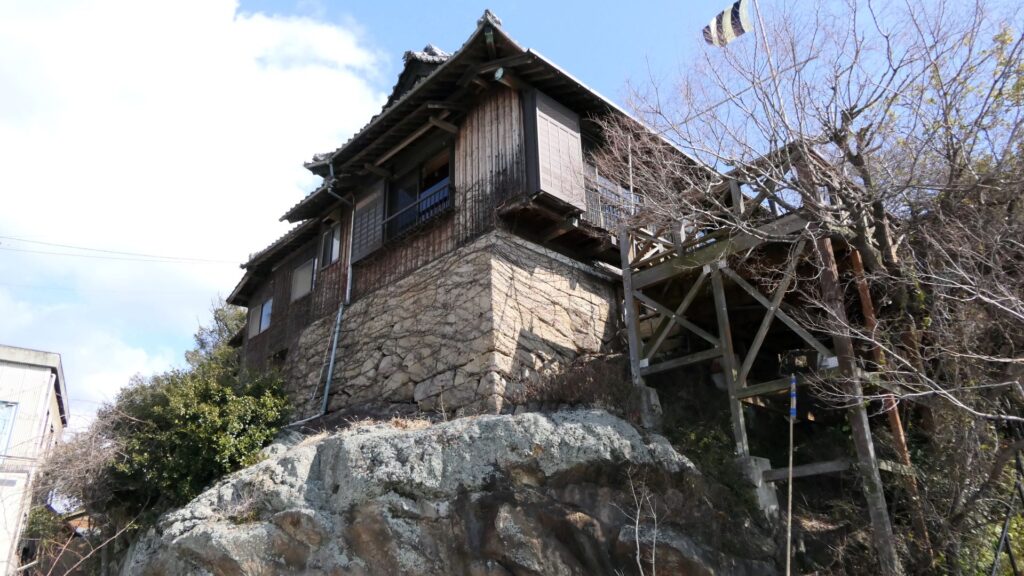

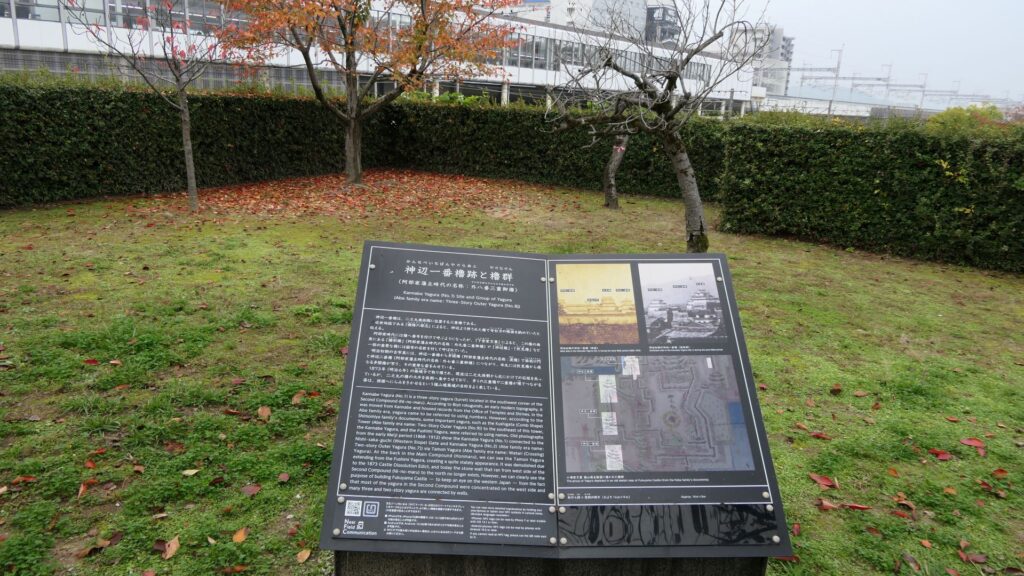

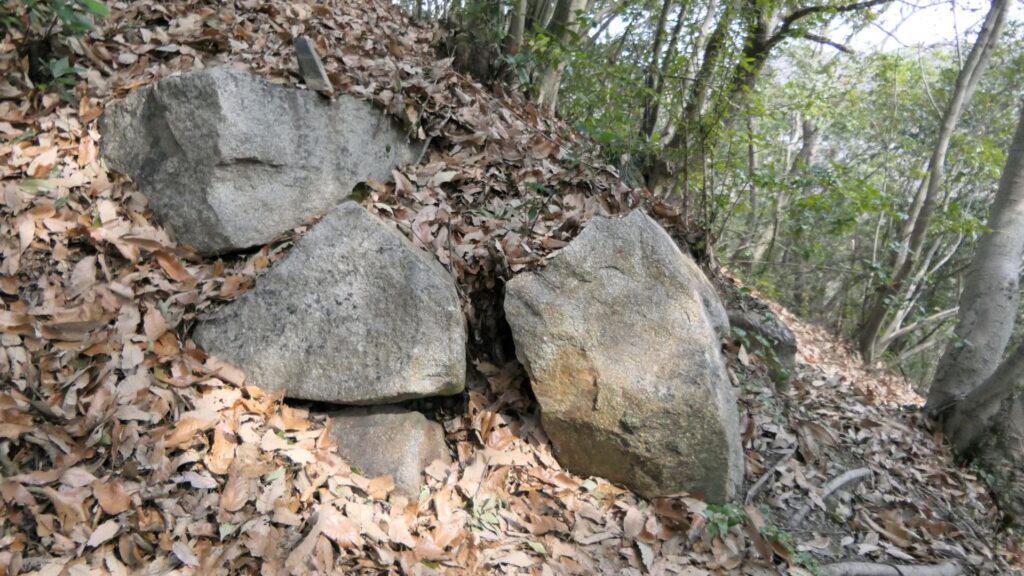

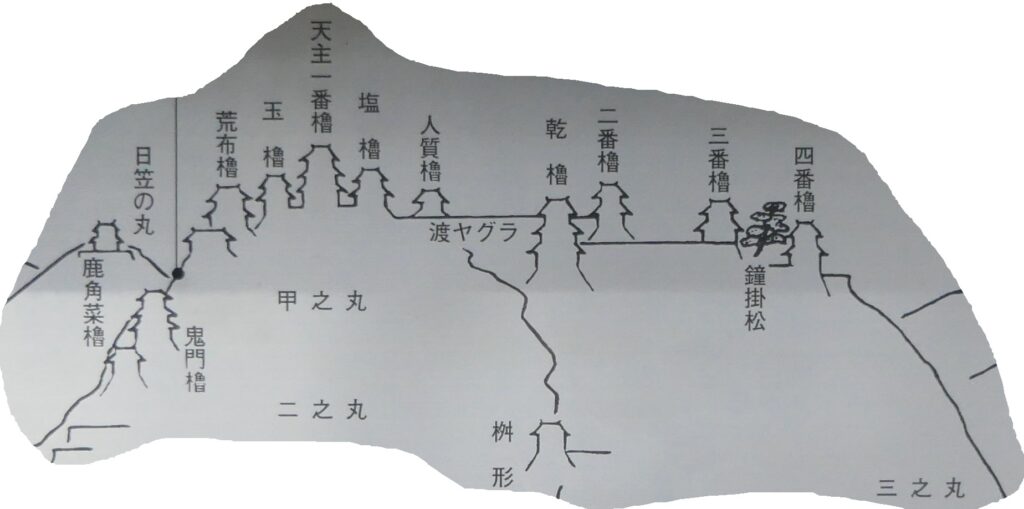

それでは、本丸に向かいましょう。今は曲輪の敷地が残っているだけです。しかし福島正則の領地だったときには、石垣の上に神辺一番櫓(天守)がありました。福山城築城時に石垣と一緒に移されたのです。福山城にその跡があります。神辺城本丸の回りには、わずかながら石垣が残っています。

本丸下には段状に曲輪が続いています。それぞれに「二番櫓」「三番櫓」「四番櫓」があって、これらも福山城に移されました。山の上にこんなに櫓が並んでいたのです。

こちら側の景色もいいです。この城は、この辺りでは最適の拠点だったことがわかります。

私の感想

神辺城を見てから再認識したのですが、福山城は、ただ新しいお城として作られたのではなく、新しい町と土地を開発するために築かれたのではないでしょうか。現地に行って感じることがとても大事だと、改めて思いました。

リンク、参考情報

・福山城博物館

・広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム)

・福山の郷土史、大和建設株式会社

・御湯殿の変遷について、備後歴史訪訪倶楽部

・「放浪武者 水野勝成/森本繁著」洋泉社

・「初代刈谷藩主 水野勝成展」刈谷市歴史博物館

・「中世瀬戸内の港町 草戸千軒町遺跡 改訂版/鈴木康之著」新泉社

・「新版 福山城」福山市文化財協会

・「シリーズ藩物語 福山藩/八幡浩二著」現代書館

・「阿部正弘/後藤敦史著」戎光祥選書ソレイユ

・「青年宰相 阿部正方」福山城博物館

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

・「史跡福山城跡整備基本計画」2020年10月28日 福山市教育委員会

・「福山城伏見櫓に関する考察/佐藤大規氏論文」愛媛大学社会共創学部紀要第7巻第2号

これで終わります。ありがとうございました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。