その後

明治時代には城跡は公園となり、昭和時代には野球場が建設されたりしました。しかしその後、城跡整備の方針は変更されることになりました。市民から多くの要望があり、また松平定信により城建物の詳細図面が残されていたからです。城を元通りの姿に戻せないか検討が始まったのです。これは現代の日本において、城の大型の建物を元通りに再建する最初の試みでした。

1970年代の城周辺の航空写真

ところが、これには法律上の大きな問題がありました。日本の建築基準法は、13mを超える高さの木造建築物に厳しい規制を課していたのです。この法律によれば、白河小峰城三重櫓のような大型の古い形式の木造建築物を、新しく作ることはできませんでした。そのため、この櫓は建築物としてではなく、工作物として復元作業が続けられました。この扱いであれば、法律の許容内でした。そしてついに1991年に完成となりました。しかし、また新たな問題が発生します。政府当局が、櫓のほとんどの部分にビジターを入れてはいけないと言ってきたのです。「建築物ではないから」が、その理由でした。最終的には1993年に、歴史的建造物に対する例外規定ができたことで、三重櫓は全面的にビジターに公開されることになりました。

特徴、見どころ

今でも威厳のある城跡

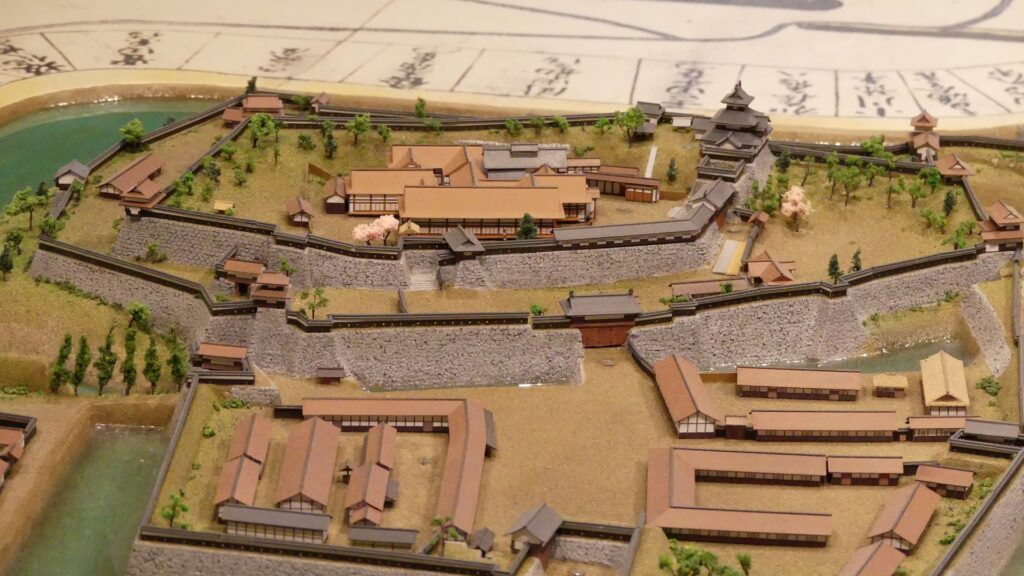

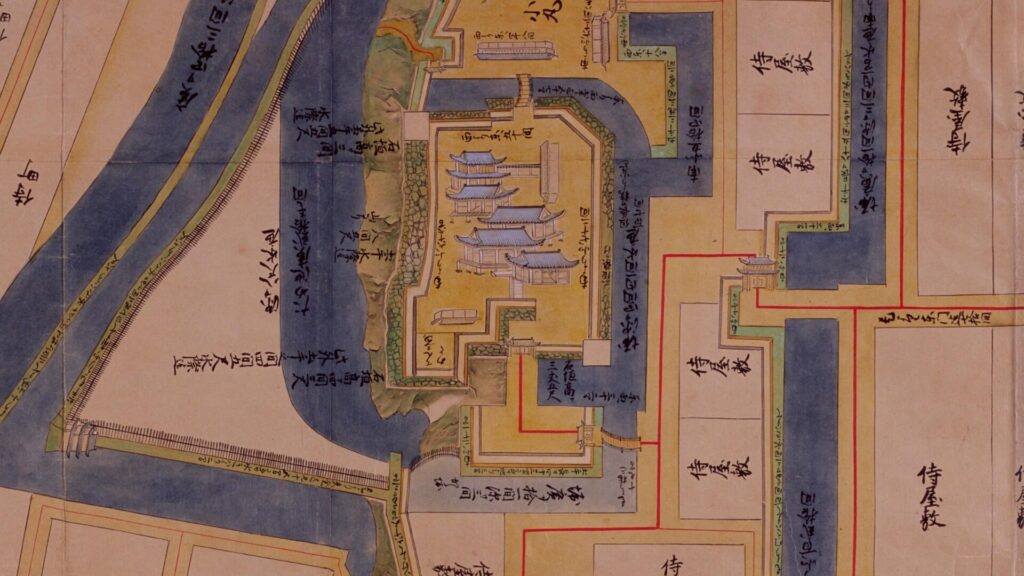

現在、城山公園と呼ばれる白河小峰城跡の前に立ってみると、今でも広大に城を覆っている石垣群の上に、スリムに復元された三重櫓が乗っかっていて、とても印象的です。公園の正面入口は、かつては二の丸入口で、そこには太鼓門がありました。二の丸は今では広場になっていて、くつろいだり、運動したりすることができます。敷地の一部には、小峰城歴史館、二の丸茶室などの公共施設があります。

城周辺の航空写真

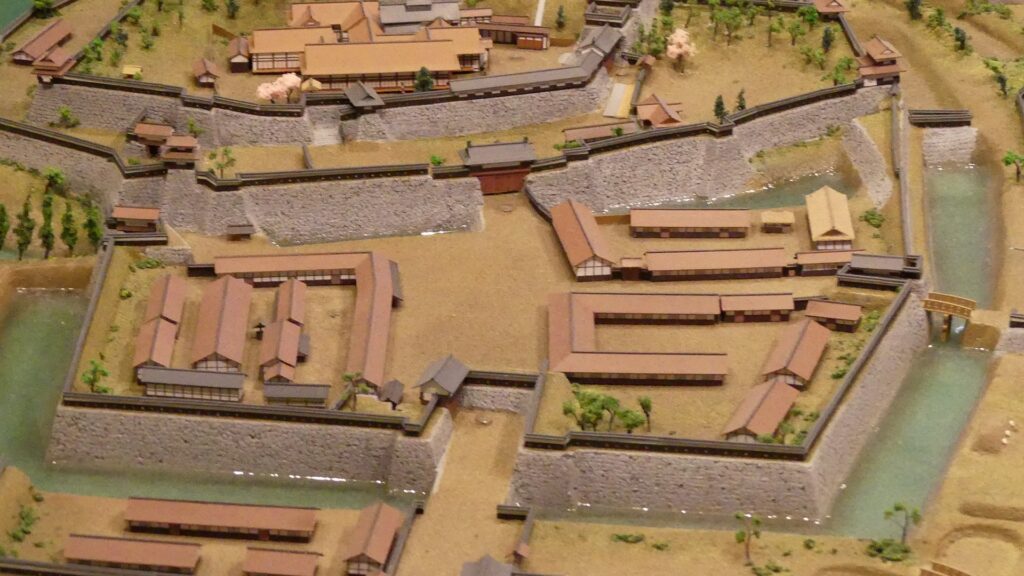

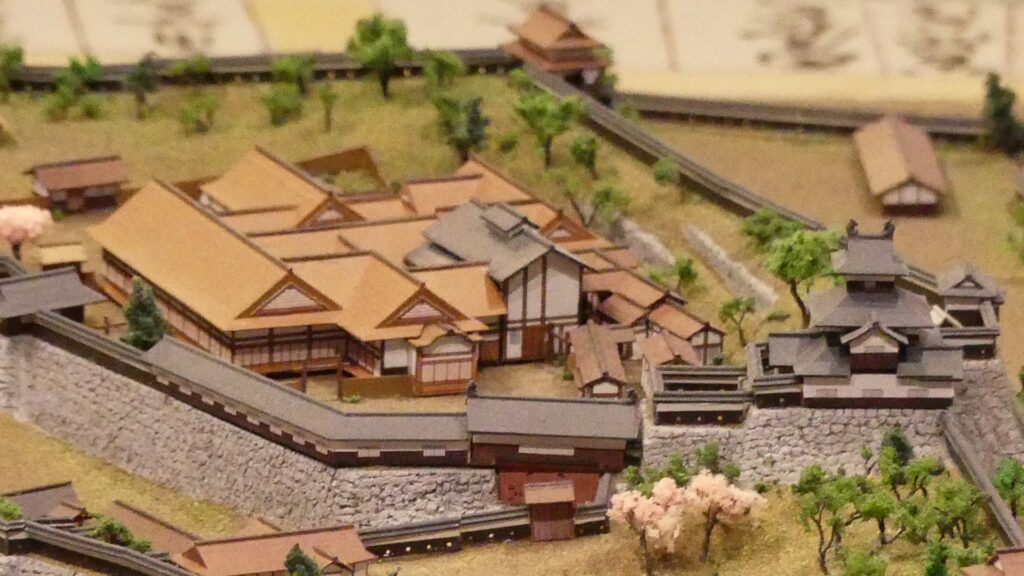

その先にある城の主要部分は、今でも内堀と二段の石垣に囲まれていて、とても強そうに見えます。この二段の構えは、上の方にある本丸を下の方の竹の丸・帯曲輪が囲んでいる形になっています。主要部分に入るには、堀を渡る土橋と清水門跡を進んでいく必要があります。この門は城では最大の門でした。実は白河市は2026年までにこの門を復元する予定でいます(2024年3月時点の情報)。次に右に曲がって石段を登っていくと竹の丸に至りますが、そこでは三重櫓が間近に迫って見えます。

復元された櫓と門のコンビネーション

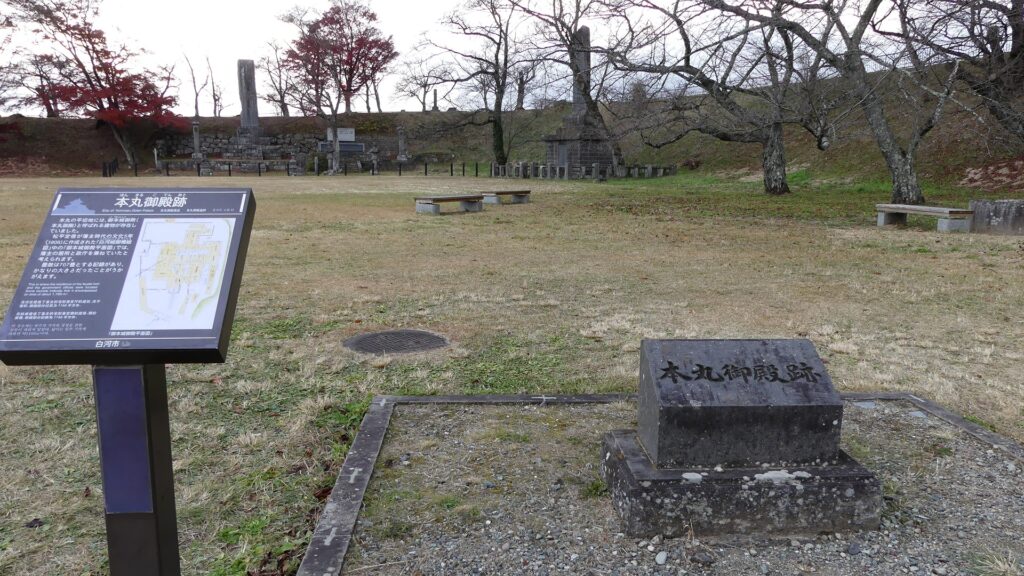

三重櫓のとなりには、櫓に続き2004年にオリジナルと同様に復元された前御門も見えます。この櫓と門の取り合わせはとても見栄えがして、城の権威をも高めています。門を入っていくと本丸となります。今は広場となっていますが、かつては城主のための御殿がありました。

三重櫓は本丸の北西隅に立っています。その構成はシンプルに正方形の3フロアを積み上げていて、1辺11.7m(6間四方)の一階、1辺7.8m(4間四方)の二階、そして一辺3.9m(2間四方)の三階から成っています。それぞれの階には簡素な屋根が付き、壁は白い漆喰と黒い板壁の2色構成です。そのシンプルさがかえって櫓を美しく見せています。

外も内も元通りに復元された三重櫓

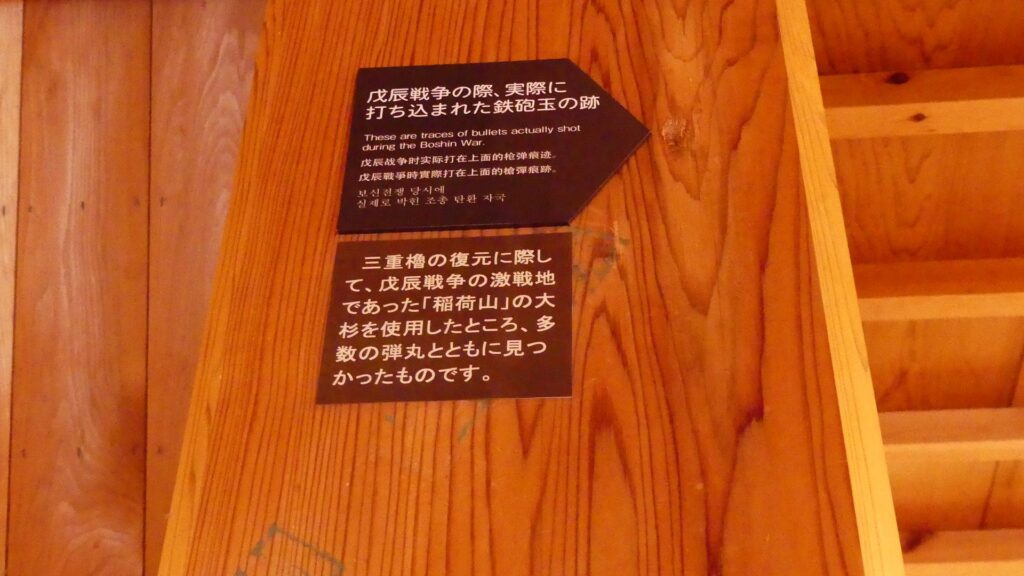

櫓には本丸の内側から入っていきます。この櫓を復元したときの経緯もあって、係員が櫓の内部に常駐していて、ビジターの安全を常にチェックしています。例えば、規定によって一階から上には同時に5人のビジターしか入れないことになっています。この櫓が、最小限の安全設備と説明板を除き、オリジナルのものと全く同様に復元されているからです。一階を歩いてみると、中はあまり明るくなく、柱が多く立っていることに気付かれるでしょう。その柱には、1868年の戊辰戦争のときに激戦地となった稲荷山の松の木が使われています。そこには、戦争のときに生じた弾痕を見ることができます。

また一階の北側と東側には石落とし、狭間、格子窓といった防御システムがあります。この両サイドは本丸の外側を向いていて、敵の攻撃を受ける可能性がありました。

二階と三階に上がるときには、とても急な階段を登ることになるので気を付けて下さい。但し、復元のときに付けられた手すりとロープを使うことができます。

上の階に行くに従い、フロアは狭くなり、最上階ではまるで箱の中にいるようです。この階にもまた他の階と同じような防御システムがあります。この櫓は実戦的に作られたということがわかると思います。格子窓を通じてということにはなりますが、外の景色を見ることもできます。

「白河小峰城その3」に続きます。

「白河小峰城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。