立地と歴史

Introduction

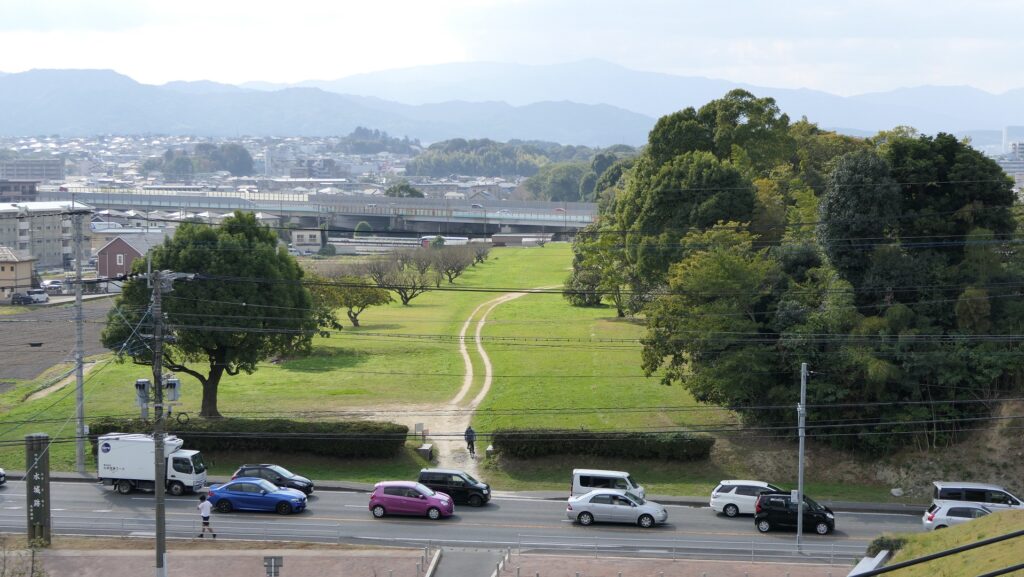

今回は、まず大宰府政庁跡に来ています。大宰府政庁は、九州諸国の支配や中国・朝鮮との外交を取り扱う「遠の朝廷(とおのみかど)」でした。大野城は、この大宰府の守護神だったのです。政庁の南門跡、正殿跡などには、柱が立っていた石(礎石)が並んでいます。そして、正殿跡に立つ石碑の背後には山が控えています。山は四王子山といいますが、その上に大野城があったのです。この記事では、大宰府や大野城の成立と、歴史的背景についてご説明します。それらは、古代日本が迎えた危機と大きく関係しているのです。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

白村江敗戦後の防衛体制

大宰府と大野城が作られる少し前の、7世紀前半、朝鮮半島には3つの国が並び立っていました(高句麗・新羅・百済)。中国大陸では、618年に統一王朝の唐が成立し、朝鮮半島に勢力を伸ばそうとしていました。唐はまず、新羅と同盟して、百済を滅ぼします(660年)。百済の遺民は国の復興を目指し、友好関係にあった倭国(以下日本と表記)に救援を要請しました。皇太子で実力者だった中大兄皇子は援軍を送る決意をし、その結果起こったのが白村江の戦いだったのです(663年)。しかし日本・百済連合軍は、唐・新羅連合軍に大敗しました。その結果を受けて、皇子が恐れたのが、唐・新羅による日本侵攻でした。皇子は、日本の防衛体制を整備していくのです。

朝廷の正史「日本書紀」によれば、敗戦の翌年(664年)、に対馬・壱岐・筑紫などに防人と烽火を配備し、警備体制を作りました。また九州北部に、防衛線として水城を築きました(下記補足1)。そして665年には、百済からの亡命官僚を派遣して、水城の背後に、大野城、基肄城を築城したのです(下記補足2)。

(補足1)(天智天皇3年)対馬嶋(つしま)・壱岐嶋(いきのしま)・筑紫(つくし)国等に防人(さきもり)と烽(すすみ)とを置く。また筑紫に大堤を築きて水を貯えしむ。名づけて水城(みずき)という。(日本書紀)

(補足2)「(天智天皇4年8月) 達率答㶱春初(だちそちとうほんしゅんそ)を遣わして城を長門(ながと)国に築かしむ。達率憶礼福留(おくらいふくる)・達率四比福夫(しひふくぶ)を筑紫国に遣わして大野(おおの)及び椽(き)二城を築かしむ。(日本書紀)

水城・大野城・基肄城は、直接には大宰府を守るために築かれました。それまでも大陸との外交や軍事を担う拠点はあったと考えられますが「大宰府」として整備されたのは、この頃のようです。その任務を行うだけなら、もっと海岸に近い方がよかったのを、きっと防衛のことも考えて、今遺跡が残っている場所にしたのでしょう。その後も整備は進み、朝鮮への最前線の対馬(金田城)からお膝元の大和(高安城)まで、城を築きました(667年)(下記補足3)。

(補足3)(天智天皇6年11月) 倭(やまと)国高安城(たかやすのき)・讃吉(さぬき)国山田郡の屋嶋城(やしまのき)、対馬国の金田城(かなたのき)を築く。(日本書紀)

主要な古代山城の位置

中大兄皇子は、667年には、奈良の飛鳥から内陸の大津に都を移します。そして668年に即位し、天智天皇となりますが、670年に最初の戸籍「庚午年籍」を作成したのは、徴兵を行うための準備だったという意見があります。

ところで、天智天皇が築かせたのは、どんなお城だったのでしょうか。その頃のことなので、天守や高石垣はなかったとしても、山の上に曲輪をいくつも築いて、館や櫓をたくさん建てて、戦いに備えたのでしょうか。しかしそれは、中世の武士が築いたお城のイメージで、今回出てくるお城は「古代山城」または「朝鮮式山城」といわれるユニークなものだったのです。

古代山城とは?

古代山城または朝鮮式山城は、朝鮮で確立し、百済からの亡命者の指導のもとに、日本に導入された築城方式によって築かれました。先ほどご説明した通り、朝鮮半島では内乱や外国からの侵攻が続いていました。この築城方式は、土塁や石垣によって山を囲ってしまうというやり方で、当時の朝鮮の人たちは、敵軍が攻めてくると、その山城に逃げ込み、敵の補給を切れるのを待って、反撃に転じるという戦法を取っていました。一旦逃げ込む先として準備していたのです。その城の中には、倉庫などを建てて、備蓄もしていたのでしょう。この方式が、唐・新羅の連合軍による侵攻に備える日本にも、導入されたのです。

山を囲む土塁は、地形を生かしながら「版築(はんちく)」という方法で築かれました。板で囲った中に土を入れ、踏み固め、それを何層にも重ねていくのです。岡山県の鬼ノ城跡では、復元された版築土塁を見ることができます。土だけでこんな城壁ができるのです。その間には、城門や、角楼といって敵を攻撃するための施設も作られました。

石垣の方ですが。通常の城壁として使われる他、谷部分に作られた水門や、特別に防御や補強が必要な部分にも使われたようです。こんな大昔に石垣を使った城があったのです。これも、朝鮮半島からの技術導入だったのでしょう。しかし残念ながら、日本国内では技術承継されなかったと考えられます。それで石垣を本格的に使った最初の城は、信長の時代からとか言われるのでしょう(他に沖縄のグスクの事例あり)。

古代山城は籠城に特化していたので、内部はシンプルで、兵舎・倉庫・貯水池などが作られました。

ところで先ほど「日本書紀」に記録されている古代山城をご紹介しましたが、実は記録されていなくても、同じ目的で築かれたと思われる城跡も発見されています。版築のところで出てきた「鬼ノ城」はそのうちの一つです。そういった城跡が16ヶ所発見されていて「神籠石系山城」という名称で分類されています。最初、城跡の石列が発見されたときに、城の記録もないので、呪術や信仰のための遺跡と解釈されたときの名称を引きずっているのです。便宜上、記録があるものは「朝鮮式山城」ないものは「神籠石系山城」と分類する場合もあります。ただ、実態が同じであれば、分類することに意味がないという意見もあります。

大野城築城と外交戦

大野城は、古代山城の中でも最大級のもので、南北約3km、東西約1.5kmの範囲に、総延長約8kmの土塁を巡らせていました(外周は約7km)。地形図を見ると、山の峰をうまく使っていることがわかります。特に南北の部分は、土塁が二重になっています。さすが守護神だけあって、厳重です。規模が大きいので城門も多く、現在のところ、9ヶ所が確認されています。そのうち、大宰府につながる太宰府口城門は、重要な門の一つだったと考えられます。要の部分では石垣も築かれていて、大石垣など6ヶ所確認されていますが、特に百間石垣は、150メートル以上の長さで、北側の内周の土塁上にあります。

城周辺の起伏地図

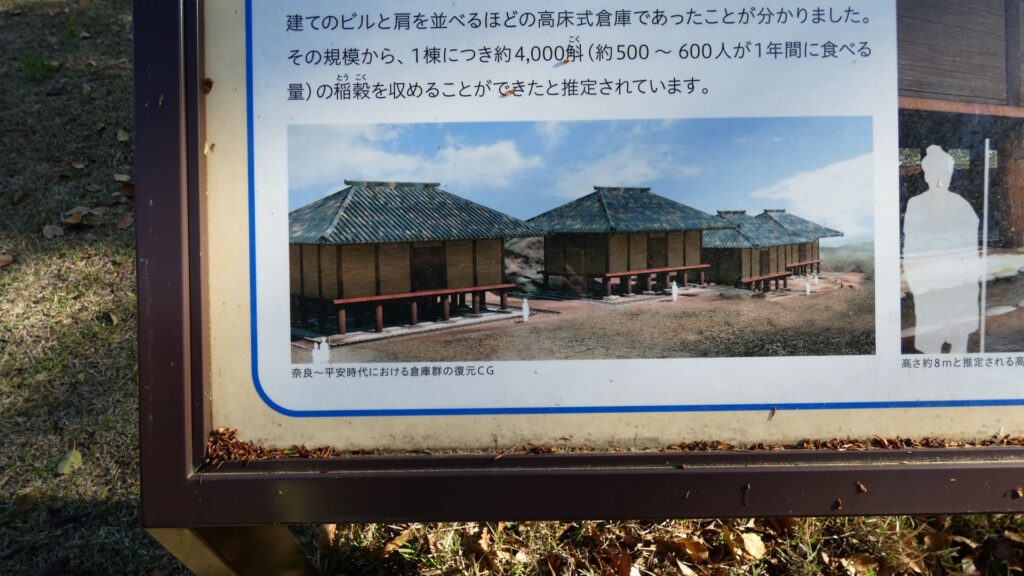

内部では、8地区、約70棟の建物跡が確認されていて、大部分が米を備蓄した倉庫と考えられています(櫓や役所のような建物もあった模様)。籠城戦の備えだけでなく、災害や飢饉に備えるという用途もあったのではないでしょうか。

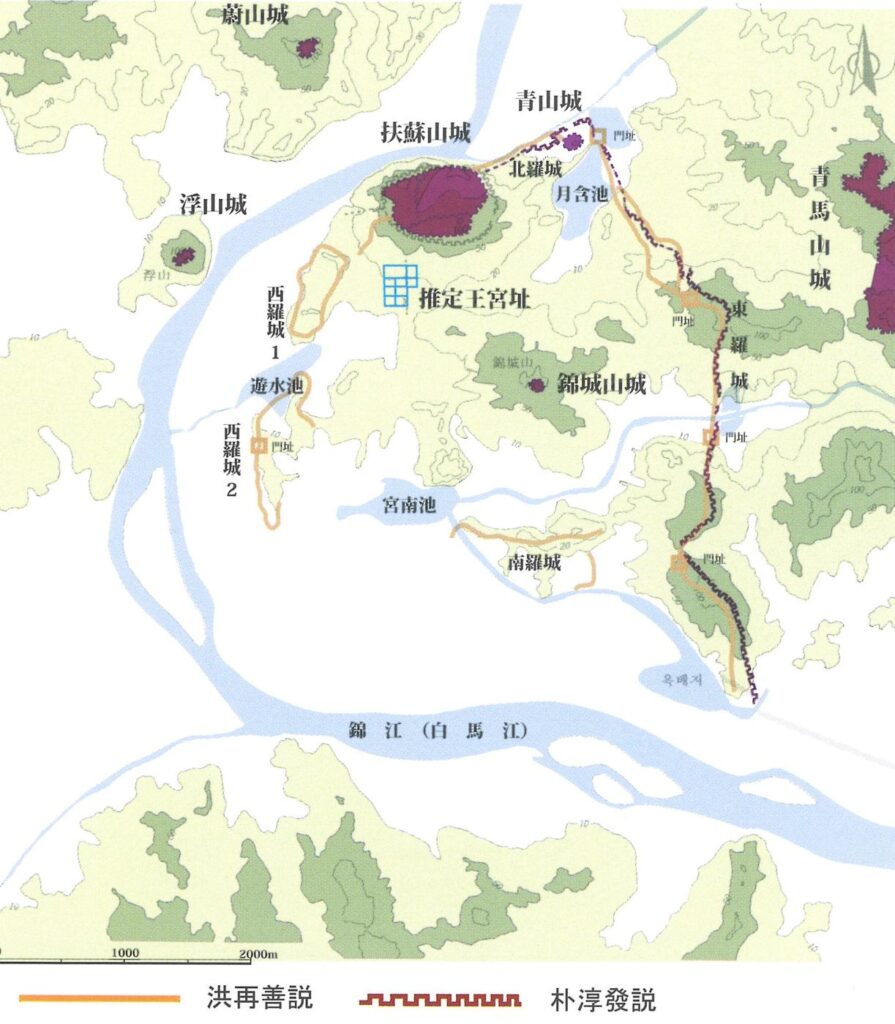

大野城に築城に関わった亡命百済人として、憶礼福留(おくらいふくる)と四比福夫(しひふくふ)の2人が日本書紀に記録されています。百済の都・扶余の扶蘇山城(プソサンソン)になぞらえたとも言われています。都の姿を再現させたかったのでしょうか。

その後は、史実の通り、唐・新羅は攻めてきませんでした。単純に助かったと思ってしまいますが、その裏では熾烈な外交戦があったのです。実は白村江の翌年から2年続けて、唐の外交団が来日しているのです。目的は記録されていませんが、何らかの要求があったのかもしれません。日本側は外交団に応対しながら、防衛体制を整備したのです。和戦両様です。唐は、百済の次は、高句麗を滅ぼそうとしていました。その最中の666年から、今度は高句麗が3回も日本にやってきます。これは明らかに救援要請だったのでしょう。667年には唐も、わずか4日間の滞在で、日本に使いを寄越しています。結局日本は、高句麗には加担せず、更に防衛体制を固めていきます。唐・新羅は、668年に高句麗を滅ぼしました。

そうなると、唐の次の狙いはどこでしょうか?日本と新羅は、その辺りから接近し始めていました。また、その頃、唐が日本に遠征するとの噂が流れていて(下記補足4)、日本が669年に遣唐使を派遣したり、唐からは671年に、捕虜を送還する目的で、2千人が来日したりしました。虚々実々の駆け引きに思えてしまいます。最初の戸籍が作られたのがその頃です。しかし結局、唐と新羅が戦いになり、675年に唐が撤収することで、新羅が朝鮮半島を統一するのです。そうなると、新羅と仲良くしていれば、日本の地位は安定します。結果的に、古代山城を実際に使わなくて済んだのです。ただ、来るか来ないか待っていたわけではなかったのです。やがて、701年に高安城が廃城になるなど(下記補足5)、古代山城の多くは廃止されたと考えられます。

(補足4)又消息を通じて云う、国家(唐)船艘を修理し、外倭国を征伐に託し、其の実新羅を打たんと欲す 百姓之を聞き、驚愕不安す(「三国史記」新羅本紀)

(補足5)高安城を廃(と)め、その舎屋、雑の儲物を大和国と河内国の二国に移し貯える。(続日本紀)

その後

ところが、大野城を含む大宰府周辺の3城は修繕され、存続したのです。籠城の準備のためでなく、常設の備蓄倉庫として使われたと考えられます。大野城の場合、倉庫が増築されていて、籠城用にしては多すぎるからです。

また、新たに別の役割も与えられました。774年、城内に四王寺が建てられ、四天王像が置かれたのです。その頃、日本と新羅との外交関係が悪化していて、新羅が日本を呪詛しているという情報があって、それに対抗するためだったのです(下記補足6)。当時は、神仏や祈りの力も、物事を左右すると信じられていたのです。やり方は変わっても、守護神(仏)だったのです。この寺では、疫病の退散も祈願されました。仏教は。国家鎮護のための手段の一つだったのです。その頃は、敵国も疫病も、一緒の扱いでした。それ以来、お城の山が「大野山」「大城山」から「四王寺山」と呼ばれるようになりました。

(補足6)太政官符す 応に四天王寺埝像四躯を造り奉るべきこと〈各高さ六尺〉

(中略)聞くならく、新羅の兇醜、恩義を顧みず、早く毒心を懐き常に咒咀を為し、仏神誣し難く、慮或いは報応す。宜しく大宰府をして新羅に直する高顕の浄地に件の像を造り奉り、その災いを攘却せしむべし。よりて浄行僧四口を請い、おのおの像の前に当たり、一事以上最勝王経四天王護国品に依りて、日は経王を読み、夜は神咒を誦せ。但し春秋二時一七日ごとに、いよいよ益々精進し法に依りて修行せよ。よりて監已上一人その事を専当せよ。

(中略)供養の布施は並びに庫物および正税を用いよ。自今以後、永く恒例と為せ。(「類聚三代格」宝亀5年(774年)3月3日官符)

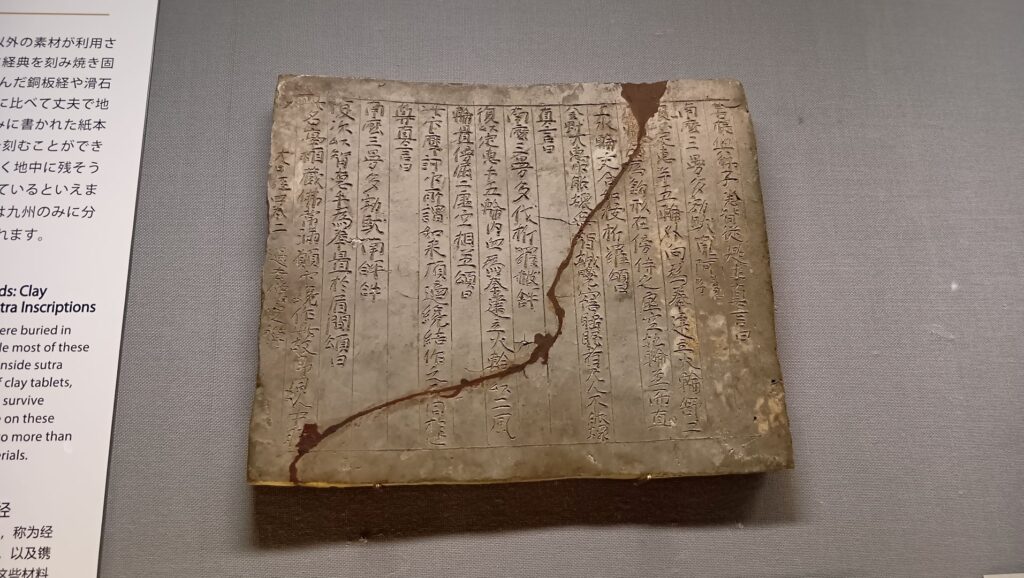

大宰府と大野城の施設は、平安時代には衰退してしまったようですが、四王寺は、中世まで存続したと考えられています。その頃には、周辺で経塚が築かれ、そこにお経が収められていました。国の施設がなくなっても続いたということは、人々の祈りの場になったということです。:戦国時代には、中腹に岩屋城が築かれて、山の一部がお城として使われましたが、江戸時代(寛政年間)には「四王寺山三十三石仏」がお参りの場として作られました。昭和時代まではお参りが盛んだったようで、今でも石仏たちが残っています。城と山の歴史が、ずっと引き継がれているのです。