特徴、見どころ

公園の北側

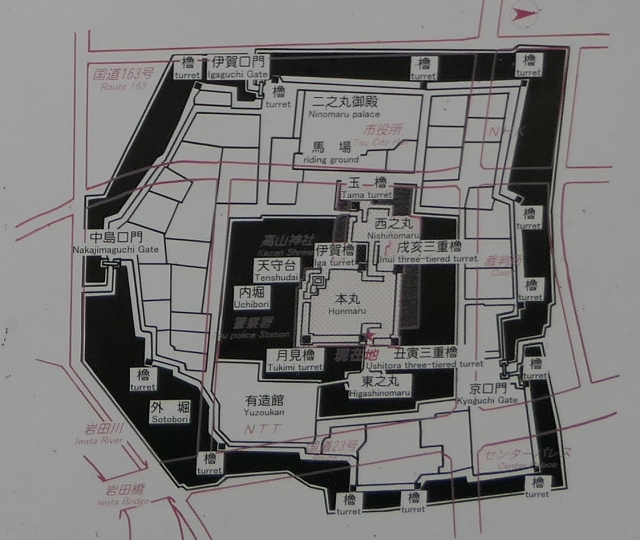

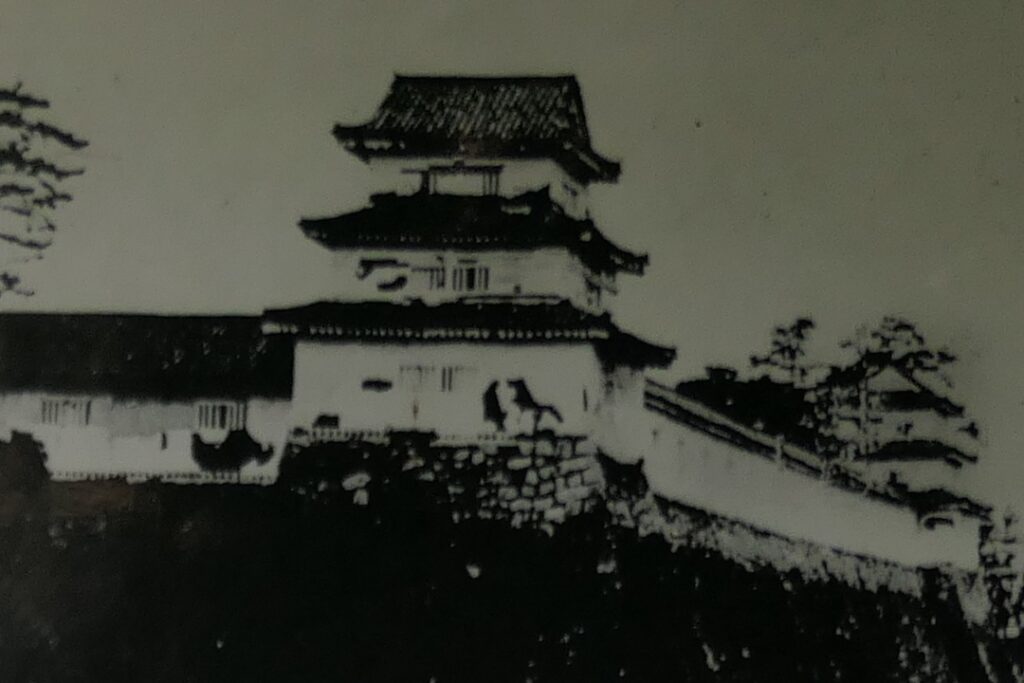

こちら側が、城がどのような姿をしていたのか最もよくわかる場所です。高石垣と内堀がよく残っているからです。しかし、内堀はもとは現状の倍以上の幅がありました。

城周辺の航空写真

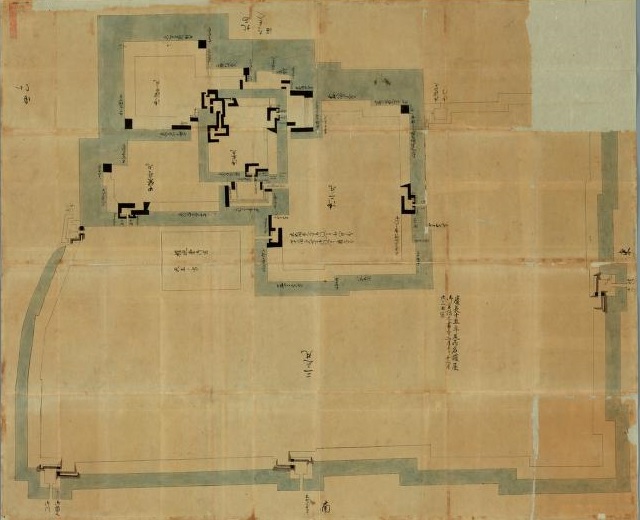

過去には2基の三階櫓(丑寅(うしとら)櫓と戌亥(いぬい)櫓)が石垣の両端に建てられていました。加えて、長屋のような多聞櫓が両櫓をつないでいました。これら石垣の上に櫓が備わった姿は、敵にとっては脅威に映ったことでしょう。

本丸の内側からは、石垣の上まで登って行くこともできます。もともと櫓が建てられていた場所なので、歩いたり休んだりするのに十分なスペースがあります。石垣や堀を見下ろしてみると、その規模の大きさを実感できます。

その後

明治維新後、津城は廃城となりました。堀は次第に埋められていき、それに従って城の建物も撤去されていきました。津市は、明治の初期に三重県の県庁所在地になったために、以前城だった平地はオフィスビルの需要を満たすための絶好の立地となりました。最終的には津市が一部の城跡を買い上げ、1958年に公園として整備しました。市は現在、現存している石垣の状態をチェックしているところです。経年劣化と木の根による浸食が進んでいることで、石垣が崩壊する可能性があり、それを防ぐためです。史跡としてどのように保護し整備していくのかこれから検討していくとのことです。

私の感想

現在の津市の市街地では、通常城の痕跡を見ることはできません。しかし、以前城だった場所を発掘調査したときには、城に関係するものが発見されています。公園入口から100m以上離れた場所にある銀行の本社ビルの傍らでその一部を見ることができます。それは、内堀の端の部分にあった石垣で、その近くでの発掘で見つかったものが展示されているのです。これを見ることで、かつては内堀の幅が80mから100mもあったのだということが実感できます。こういうことも、城巡りを楽しむ一つのやり方だと思います。

ここに行くには

車で行く場合:伊勢自動車道の津ICから約10分かかります。公園の正面入口の手前に駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、津新町駅から歩いて約10分かかります。

東京から津新町駅まで:東海道新幹線に乗って、名古屋駅で近鉄名古屋線の特急に乗り換え、津駅で各駅停車に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・県指定史跡 津城跡、津市

・「よみがえる日本の城16」学研

・「築城の名手 藤堂高虎/福井健二著」戒光祥出版

・「日本の城改訂版第5、117号」デアゴスティーニジャパン

・「週刊名城をゆく43/伊賀上野城・津城」小学館

・「三重県指定史跡津城跡保存管理計画」津市教育委員会

・「三重県指定史跡津城跡 石垣測量・変位調査報告概要版」

これで終わります。ありがとうございました。

「津城その1」に戻ります。

「津城その2」に戻ります。