特徴、見どころ

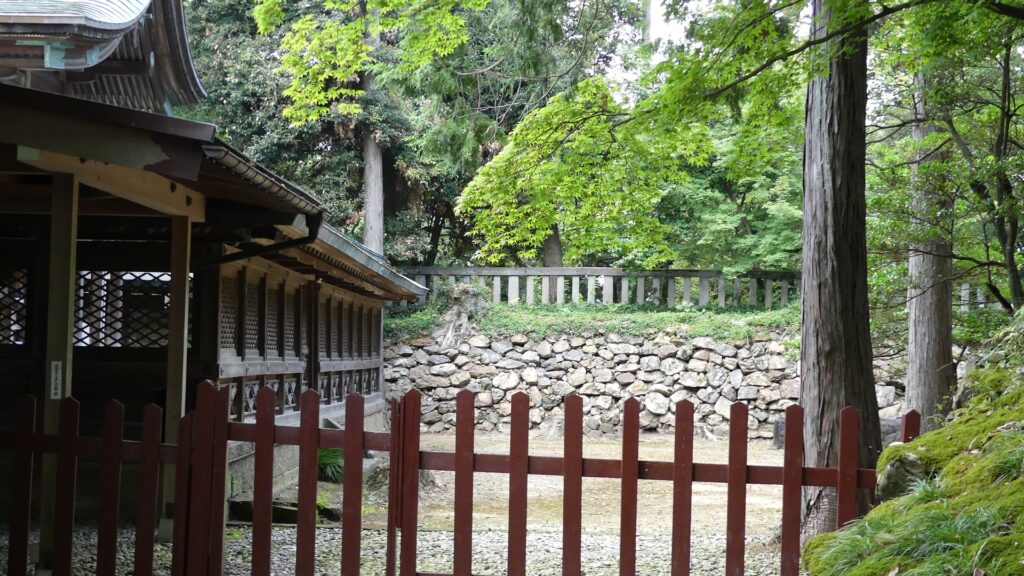

本丸の素晴らしい高石垣

この石垣は約8mの高さで、長さは約40mもあります。野面積みという手法で、自然石か粗く加工された石を使って積まれています。粗野なように見えてその実、大変すばらしい出来です。最後の城主、佐野信吉が西日本から穴太衆という優れた石工の職人集団を招いて築かせたと言われています。

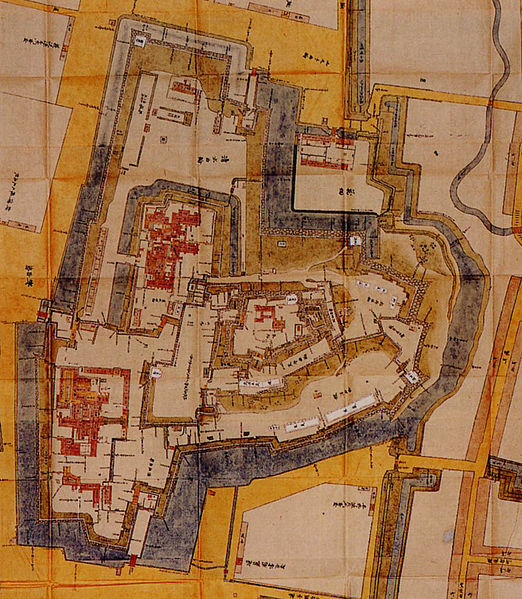

城周辺の地図

二の丸に入っていくと、そこは本丸のすぐ下になっています。よって、ここも素晴らしい石垣で囲まれた本丸虎口が見えます。この石垣はそれ程高くない(2.5m)のですが、いくつかの鏡石が使われています。この虎口は最近調査されて、櫓門があったことが判明しました。これらの虎口の構造物は、城をより強力に、また権威を誇示する効果もあったことでしょう。

本丸は山頂にあって、現在は神社の建物があります。過去にどのような建物があったかはわかっていません。御殿や天守のような建物があったのかもしれません。

城の南北の防衛拠点

本丸の南側には「南城(なんじょう)」と呼ばれる曲輪があります。山の南側の峰を防衛するために築かれたもので、石垣や堀切によって囲まれています。現在、南城には社務所があって、ここも素晴らしいビューイングスポットになっています。天気がよければ、東京スカイツリーと富士山の両方を見渡すことができます。この山城から江戸城を見下ろすことが無礼だと、最後の城主、佐野信吉が幕府から詰問されたとしても、申し開きはできなかったでしょう。

山の北峰の方にも、北の丸などの曲輪群があります。これらの曲輪は基本土造りで、堀切によって区切られています。城の中では古い部分に当たります。

ハイキングコースも城跡の一部

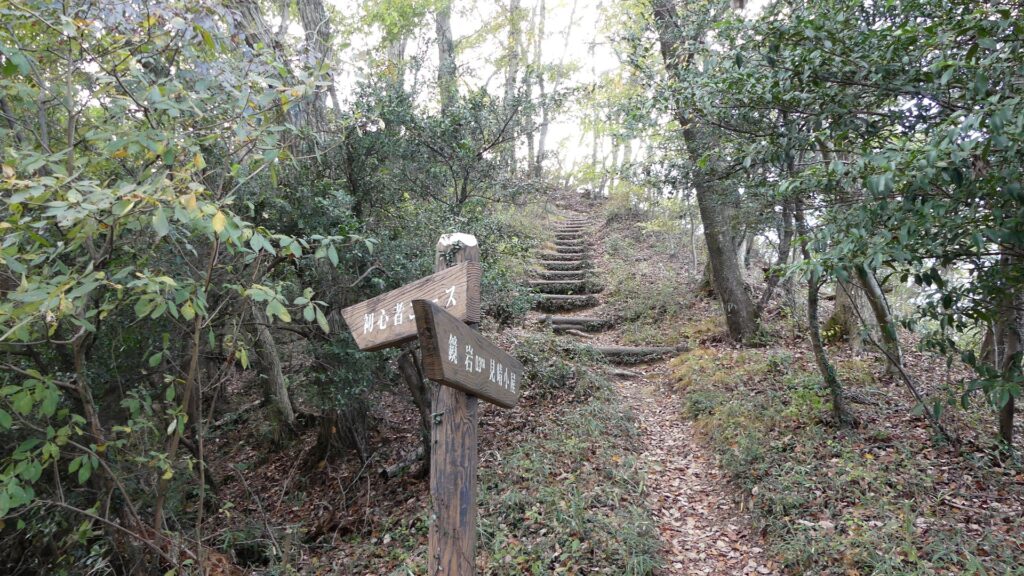

ハイキングをするのであれば、唐沢山周遊コースの一部となりますが、城の中心部から飯守山(いいもりやま)まで、鏡岩、屏風岩、権現堂を経由して歩いてみてはいかがでしょうか。このコースは、唐沢山につながるもう一つの峰の上を進むルートです。

唐沢山周辺の地図 唐沢山周辺の起伏地図

城にとっては防衛拠点の一つでした。そのため、峰上を歩く途中には、人工的な堀切の上を渡る橋があったりします。峰にいくつかあるそれぞれのピーク地点では、関東地方を見渡せるようなパノラマビューを楽しむことができます。飯守山は、1570年に上杉謙信と佐野昌綱が最後に戦った時の激戦地です。

その後

徳川幕府により佐野氏が追われた後は、幕府の重臣である井伊氏が佐野地域を飛び地として、江戸時代の間領有しました。その間、城であった山に民衆が立ち入ることを禁止していました。そのため、城の遺跡はよい状態で保存されてきました。明治維新後は地元の人たちによって、1883年に唐沢山神社が創建されました。当時は神社を設立することが、城跡を維持するための常套手段だったのです。城跡は1965年には唐沢山県立自然公園の一部ともなりました。これらの経緯により、いくつもの参道やハイキングコースが設定されています。城跡そのものとしては、佐野市が2007年以来調査研究を進めていて、その結果、2014年には国の史跡に指定されました。

私の感想

「上杉謙信が唐沢山城を攻撃し、本丸に迫ったが撃退された」というフレーズをよく聞きます。一方、謙信が唐沢山城を所有していたときに北条氏に攻められたことを記した、1567年の書状には「本丸のみが残っていた」とあります。攻守を変えて同じようなことが2度起こったのか、それとも現在の人が謙信が守っていたのを攻めた側と勘違いしているのか、よくわかりません。いずれであっても、謙信と唐沢山城が深い関係にあったのは事実でしょう。つまりは、現在の人たちは今でも謙信の名前を借りて、この城の強さを説明したいのだと思います。

ここに行くには

車で行く場合:北関東自動車道の佐野田沼ICから約10分かかります。山麓、中腹、山頂それぞれに駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、東武佐野線の田沼駅から頂上まで、歩いて約40分かかります。

東京から佐野駅まで:東京駅か上野駅から常磐線に乗って、北千住駅で東武伊勢崎線に乗り換え、館林駅で東武佐野線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・唐沢山城の紹介、佐野市

・「日本の城改訂版第57号」デアゴスティーニジャパン

・「北条氏康の子供たち/黒田基樹、朝倉直美編」宮帯出版社

・「中世東国の政治と経済/佐藤博信編」岩田書院

・「関東の名城を歩く 北関東編/峰岸純夫・齋藤慎一編」吉川弘文館

これで終わります。ありがとうございました。

「唐沢山城その1」に戻ります。

「唐沢山城その2」に戻ります。