特徴、見どころ

市街地から城代屋敷跡へ

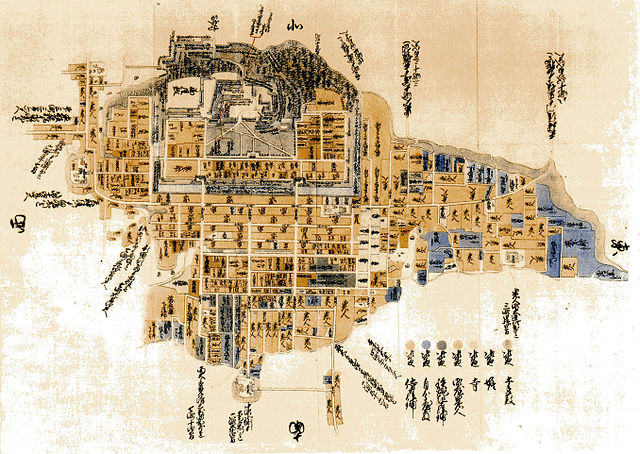

現在、伊賀上野城は上野公園の一部となっていて、大体城の本丸が今の公園に該当します。二の丸を含む他の曲輪は、市街地になっています。もし近くにある上野市駅からこの城を訪れるのでしたら、その駅周辺はかつては二の丸の範囲内でした。例えば駅の近くには、ここに東大手門があったことを示す標柱のみが立っています。

城周辺の地図

駅から公園にまっすぐ伸びる道は、かつては城の東内堀でした。そして、公園の東側に入って行きますが、そこは筒井定次が最初に城を築いた場所でした。しかし現在は、そこに筒井時代の初代天守があったという標柱があるだけです。そこでは主に、江戸時代の石垣に囲まれた城代屋敷跡を見ることができます。

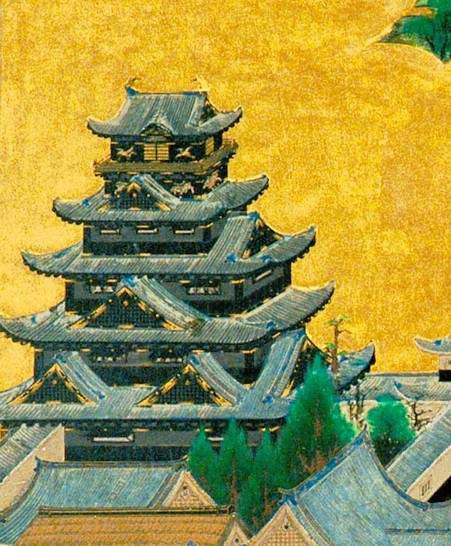

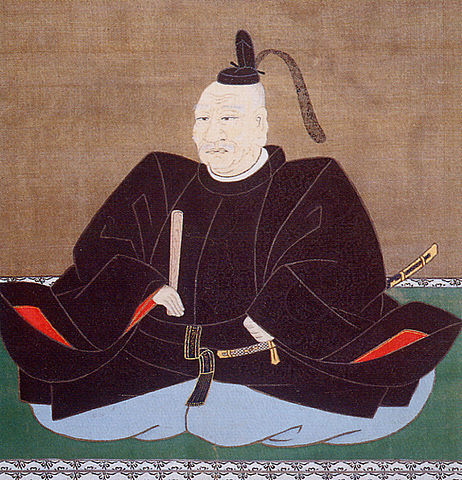

復興天守と豊富な展示

公園の西側に行ってみると、二代目天守のための現存天守台石垣の上に復興天守が乗っているのが見えます。復興天守はオリジナルではなく、恐らくは予算不足のために天守台の大きさに比して、随分小さく作られています。しかし、昭和時代の1935年に建てられた伝統的な和式の木造建築です。その内部には、城や、城を改築した藤堂高虎に関する多くの展示物があります。天井下の梁にはアトラクションとして忍者のフィギアも張り付いています。

日本有数の高石垣

この城のハイライトは、間違いなく公園の西側面に西内堀とともにある、現存高石垣でしょう。この石垣は29.5mの高さがあり、日本の全ての城の中で一番高いと言われてきました。ところが調査の結果、日本一の高さの石垣は、大坂城本丸東側にあるものと判明したのです。それは32mの高さです(大坂城の現在の石垣は、伊賀上野城の石垣が築かれ、そして徳川幕府が豊臣氏を滅ぼした後に、幕府により再建されたものです)。その大坂城の石垣は下部の6mの部分が堀水の水面下に隠れていて、調査するまでは本当の高さが知られていなかったのです。対照的に伊賀上野城の29.5mの石垣は、ほとんどが堀の水面上に見えています。そのためにずっと日本一と言われていたのではないかと推察します。しかし見た目上はまだ日本一ということでもよいのではないでしょうか。

その高石垣の頂上部分に近づいて行って、下を見下ろすこともできます。しかし、安全柵などはありませんので、十分に気を付けてください。そこには、「危険」「注意」と書いた看板や、ロープが張られたコーンがあるだけです(ロープを超えていくことは止めましょう)。

注意しながら石垣の端に立ち、見下ろしてみると、足がすくむような高さです。しかし、その高石垣が巧みに築かれていることも実際に見ることでわかります。ちなみに、その29.5mというのは、傾きがある石垣の底から頂上までの長さです。垂直上の高さは20.6mとのことです。それでも、高虎の素晴らしい仕事ぶりを実感するには十分な高さです。