特徴、見どころ

かなり変化した外観

現在、富山城跡は富山城址公園として一般に公開されています。公園の現状は、いくつかの点で元々あった状態からかなり異なっています。まず第一に神通川が1899年に、城の北側から他の場所に河道が付け替えられています。今は松川という小川が、元の河道の一部を流れているのみです。次に、公園として残っているのは本丸とに西の丸のみで、その間にあった水堀は埋められ、つながっています。最後の点として、城の建物は残ってはいませんが、模擬の建造物がいくつか作られています。この点については、この後述べます。

城周辺の航空写真

オリジナルの石垣、水堀、移築門

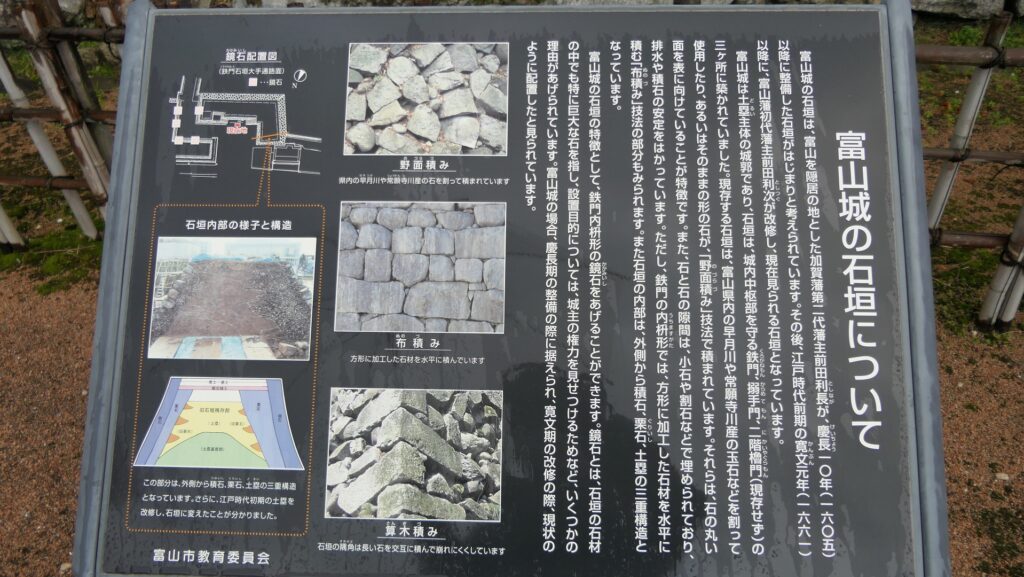

現存しているもののうち、一番の見どころは、石垣、水堀の一部、そして東出丸から移設された千歳御門でしょう。もし南側から公園に入られるのであれば、唯一残っている土橋を渡って行けます。この土橋は、これもまた唯一残っている水堀を渡って、石垣がある鉄(くろがね)門と呼ばれる正門跡に通じています。

石垣には、鏡石とよばれる5つ大きな飾り石がはめ込まれれいます。これらの鏡石はとても見栄えがしますし、過去には城主の権威をも示していたのでしょう。この場所は、もっとも元の富山城らしいと言えるでしょう。

他の現存している石垣は、城の北東部分の裏門跡のところにあります。千歳御門は、その石垣の傍らにあります。

イミテーションの石垣、模擬天守

その一方で、もう一つのこの城の特徴であった土塁は、ほとんど見ることができません。本丸の外周は、もともと土塁を使って作られており、石垣部分をつないでいました。ところが、土塁の外側部分は、最近模擬の石垣により覆われてしまっています。内側部分もまた、以前に石が積み上げられています。

オリジナルの石垣がある場所には説明板があり、その石垣の情報を得られるのですが、現代になって築かれた石垣には何の説明もありません。観光客が、昔はどのような城だったのか知ろうとしても、混乱するか誤解しかねません。

鉄門の石垣の上には、模擬天守として、富山市郷土博物館が建てられています。その中では、富山城のことをより学ぶことができます。1954年の開館以来、長い期間が経過し、今では富山市のシンボルになっています。模擬天守であってもオリジナルの石垣によく合っています。

裏門の石垣の上にも、櫓のような外観の美術館が建てられています。富山市民の人たちは、富山城には元から天守があり、城全体が石垣に覆われていたと思っているかもしれません。