Location and History

Shimazu Clan first owns Castle

The Obi area of Nichinan City, in the southern part of Miyazaki Prefecture, is popular for tourism. It is sometimes called a little Kyoto in the Kyushu Region. It has an old atmosphere of castle and town, which has been designated as a Preservation District for Groups of Historic Buildings since 1950. It also provides its local specialties such as Obi cedar trees and a traditional Japanese spirit, Shochu, made from sweet potatoes. In fact, they originally came from the long and severe history of Obi Castle and the Obi Domain.

The range of Nichinan City and the location of the castle

It is said that a local clan first built Obi castle in the 14th Century, but its details are uncertain. During the Sengoku Period, from the late 15th Century to the end of the 16th Century, the southern part of Hyuga Province (currently Miyazaki Pref.) became the site of the battle over the province between the Ito Clan from the north and the Shimazu Clan from the south. The Shimazu Clan owned the area at that time, so they improved Obi Castle in 1458 to prevent the area from being invaded by the Ito Clan.

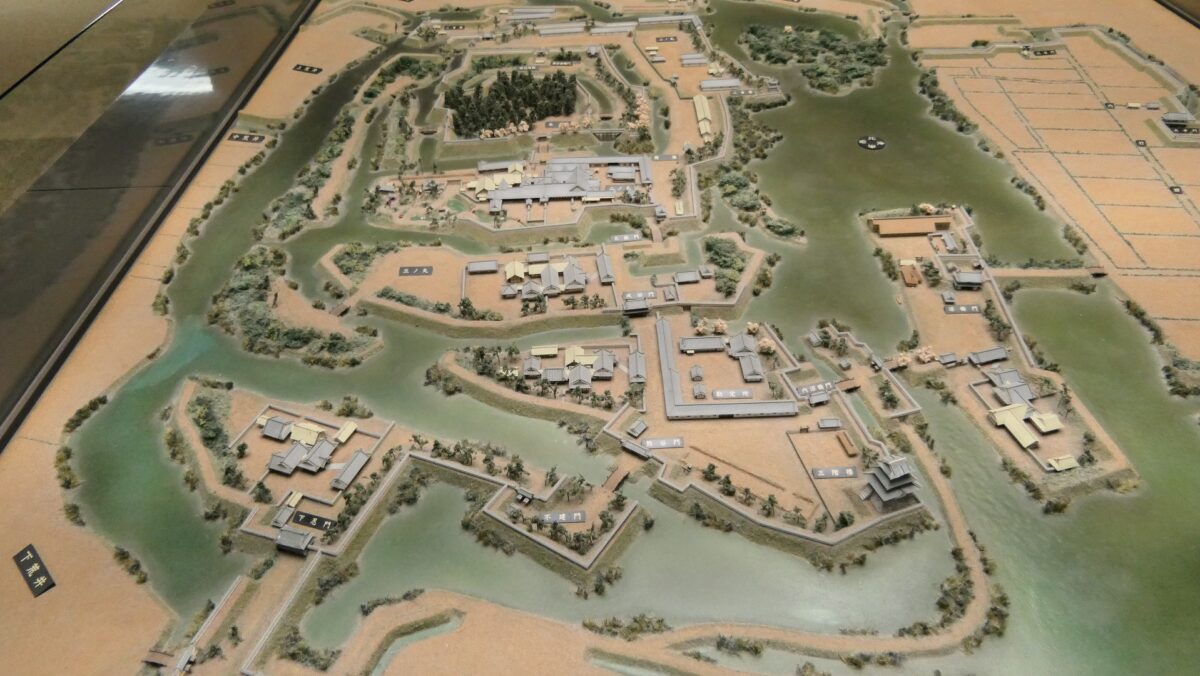

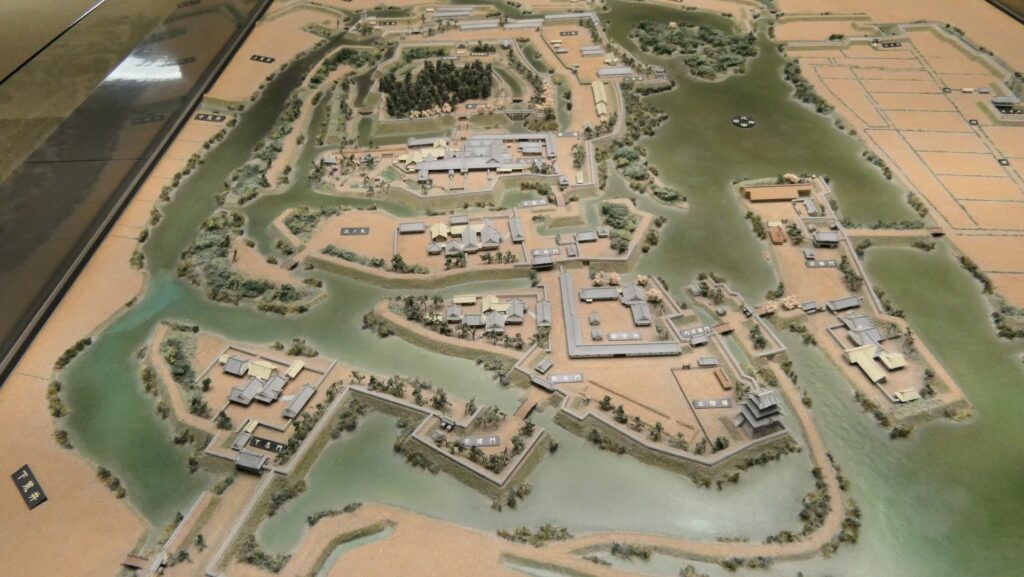

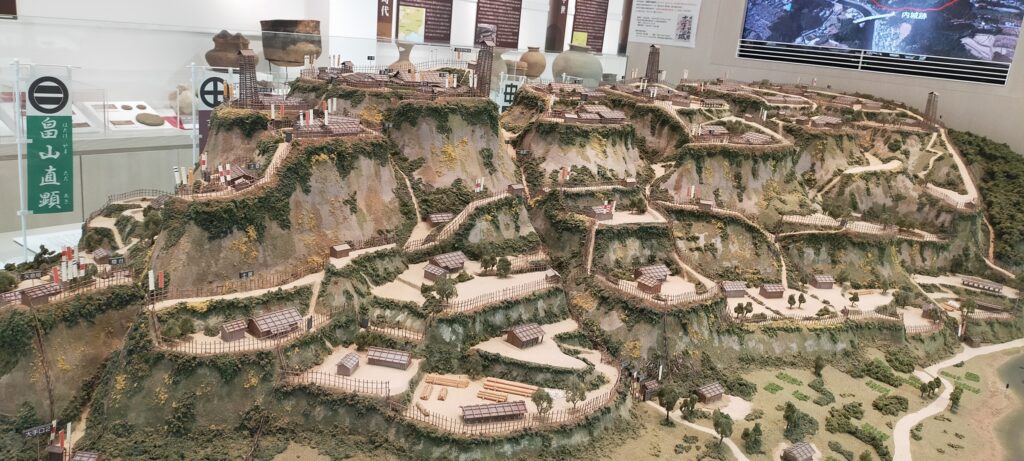

One of Southern Kyushu type castles

The castle was originally one of the Southern Kyushu type castles. They were built processing the natural Shirasu plateau, which was made of volcanic ash caused by ancient eruptions. Its soil is fragile and can be easily collapsed vertically to make cliffs. Warriors in the area often used this geographical feature to build their castles, because it was easy for them to process the natural terrain for strong defensive systems. For example, they built deep dry moats, high walls under enclosures, and narrow defensive gates by cutting the soil. Some popular examples of those were the Chiran, Shibushi, Sadowara and Obi Castles. In addition, in the case of Obi Castle, Sakatanigawa River winded and surrounded the plateau as a natural moat.

Ito Clan’s success and failure

The Ito Clan started to attack the Obi Castle in 1484, before the long battle over the castle. The lord of the clan in the middle of the 16th Century, Yoshisuke Ito was so aggressive that he was able to capture the castle and send his son, Suketake to it as its lord in 1569. He was just at his peak, having owned 48 castles in the Hyuga province. However, his glory didn’t last long, he was losing the 48 Castles one by one including Obi Castle, triggered by the defeat at the Battle of Kizakihara against the Shimazu Clan in 1573. The Shimazu’s force made the Ito family flee from the Hyuga Province to the Bungo Province in the north in 1577, which was called the Collapse of Ito. They finally lost all that they once had and eventually became wanderers. Yoshisuke died while drifting in 1585.

Ito Clan returns and governs Castle long

After this misfortune, Yoshisuke’s son, Suketake was occasionally hired by Hideyoshi Hashiba, who would be the ruler, Hideyoshi Toyotomi later in 1582, who was very fortunate for Suketake. When Hideyoshi invaded the Kyushu Region, which was almost completely controlled by the Shimazu Clan in 1586, Suketake supported Hideyoshi to guide the region. The Shimazu Clan eventually surrendered to Hideyoshi. Suketake finally returned to Obi Castle as its lord in 1588 due to his contribution to Hideyoshi after over 100 years of battle with the Shimazu Clan.

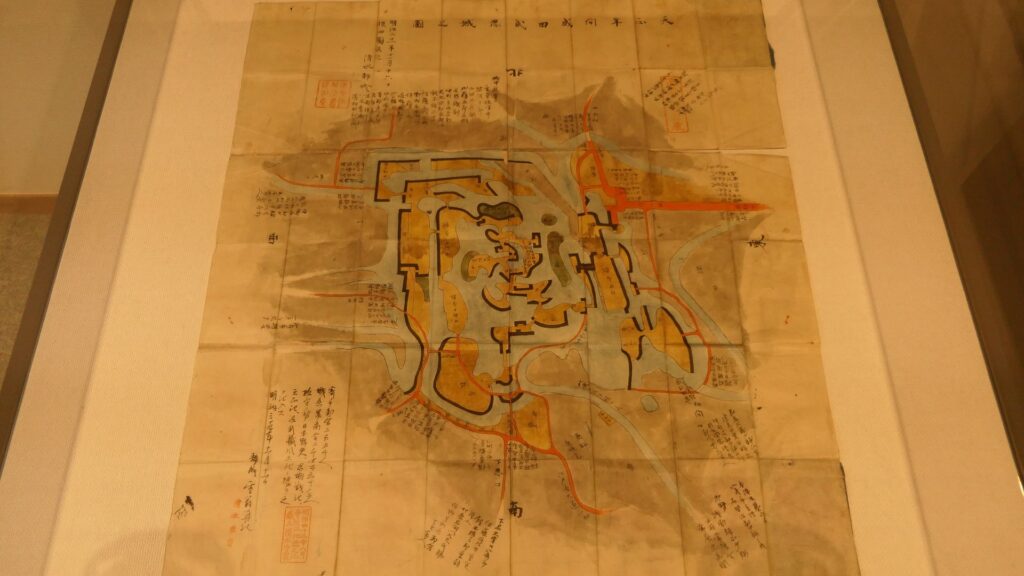

The Ito Clan somehow managed to maintain their territory of the Obi area while the ruler of Japan changed from the Toyotomi Clan to the Tokugawa Shogunate. As a result, the Obi Domain led by the Ito Clan, continued to exist until the end of the Edo Period for nearly 300 years. However, it was not that simple. The Satsuma Domain led by the Shimazu Clan secretly sent Ninja to Obi to research what Obi Castle was like. They still seemed to want to take the castle away from the Ito Clan, if the situation changed. Meanwhile, the Ito Clan also seemed to recognize Obi as their final ground, improving the castle and town the hard way. For instance, the Main Enclosure on the top collapsed due to earthquakes in the late 17th Century because the plateau under it was weak. The Obi Domain rebuilt the new Main Enclosure below the former one and fortified both of them by building great stone walls. It also introduced planting cedar trees and sweet potatoes for people and industrialization to be sustainable.