Location and History

Introduction

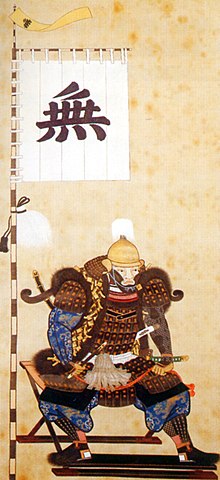

The battle of Sekigahara, which occurred on the 15th of September 1600 (according to the lunar calendar), is one of the biggest events in Japanese history. The highlight of the battle has been said to be the betrayal of Hideaki Kobayakawa. The widely accepted theory says the followings. Hideaki first supported the western allies and settled on Matsuoyama Castle, in the south of the Sekigahara field. However, he still waited to see the battle for a while, wondering which ally would be better, the eastern or the western. He had made a secret agreement with Ieyasu Tokugawa, who was the top of the eastern allies, to support. Initially, Koyakawa did not move, therefore Ieyasu got tired of waiting. He then ordered his soldiers to shoot at the Hideaki’s troops. The shooting was called “Toi-deppo” which means to force by guns. Hideaki was very surprised to hear that. In that instance, he quickly decided to support the eastern allies. This indecision by Kobayakawa lead to the death of Mitsunari, but gave victory to Ieyasu.

Recent studies suggest the betrayal of Hideaki and the Toi-deppo story.

The whole story of the Sekigahara battle is consisted of very few primary sources and many other secondary sources. The Toi-deppo story comes from one of the secondary sources. The Sekigahara Battle is long. One part of the story refers to Toi-Deppo, which was first written in the Keicho Gunki, a war chronicle which was written over 50 years after the battle. If the story is a fiction, the timing of Hideaki’s decision would also be doubtful. Historians are trying to re-create the Sekigahara story by reviewing the few remaining primary sources and some of the secondary ones which were reliable. In addition, Matsuoyama Castle has been said to be the base of Hideaki Kobayakawa during the Sekigahara battle. However, it would also be important to know when and how the castle was built and used.

This article will explain three different theories of Hideaki and Matsuoyama Castle with three different viewpoints.

The viewpoints will include:

a. What and where did Hideaki go before the Sekigahara battle?

b. Why did Sekigahara become the battlefield and when and how did Hideaki settle on Matsuoyama Castle?

c. When did Hideaki really decided to support the eastern allies?

The theories on this article will include:

- The defacto theory including the Toi-deppo story

- The theory that Hideaki was not a betrayer

- The theory that the western allies would attack Matsuoyama Castle

As a preface, I will describe the prehistory of Hideaki and Matsuoyama Castle before the battle.

Hideaki and Matsuoyama Castle before Sekigahara Battle.

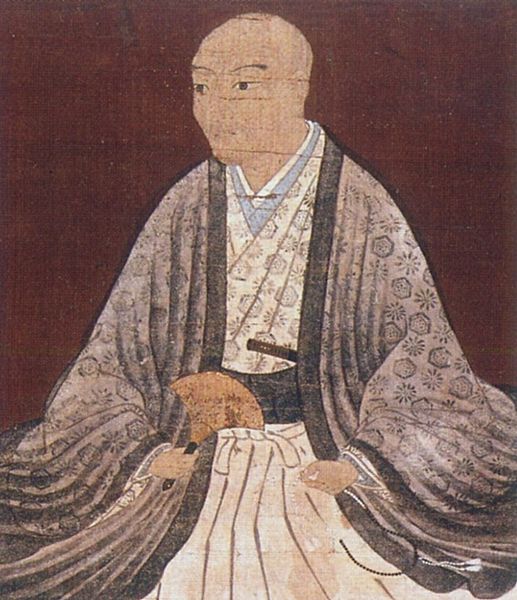

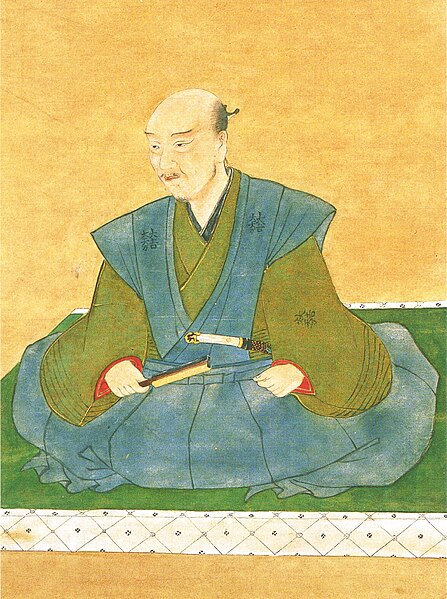

Hideaki was born in 1582 as the fifth boy of Iesada Kinoshita who was the big brother of Kitano-mandokoro, the first lady of Hideyoshi Toyotomi. He was adopted by Hideyoshi when he was a child and was raised by Kitano-mandokoro. Surprisingly, Hiedaki celebrated his Coming of Age at only 7 years old and became a noble. This was because he was one of the candidates to be Hideyoshi’s successor. However, after Hideyori Toyotomi, Hideyoshi’s own child was born, Hideaki was adopted again by the Kobayakawa Clan. Hideyoshi thought Hideyori would have become his successor.

There is an interesting episode about that from a war chronicle as follow. Hideyoshi originally wanted to adopt Hideaki to the Mori Clan and for the Mori Clan to take over, which was the head family of the Kobayakawa Clan. Takakage Kobayakawa, the lord of the clan offered to Hideyoshi to accept Hideaki to protect his master. However, according to historians, Takakage probably decided it by himself. This was because Takakage was an independent lord after he was given his own territory by Hideyoshi. Takakage assumed he would return the territory to Hideyoshi so that he could build a good relationship with him.

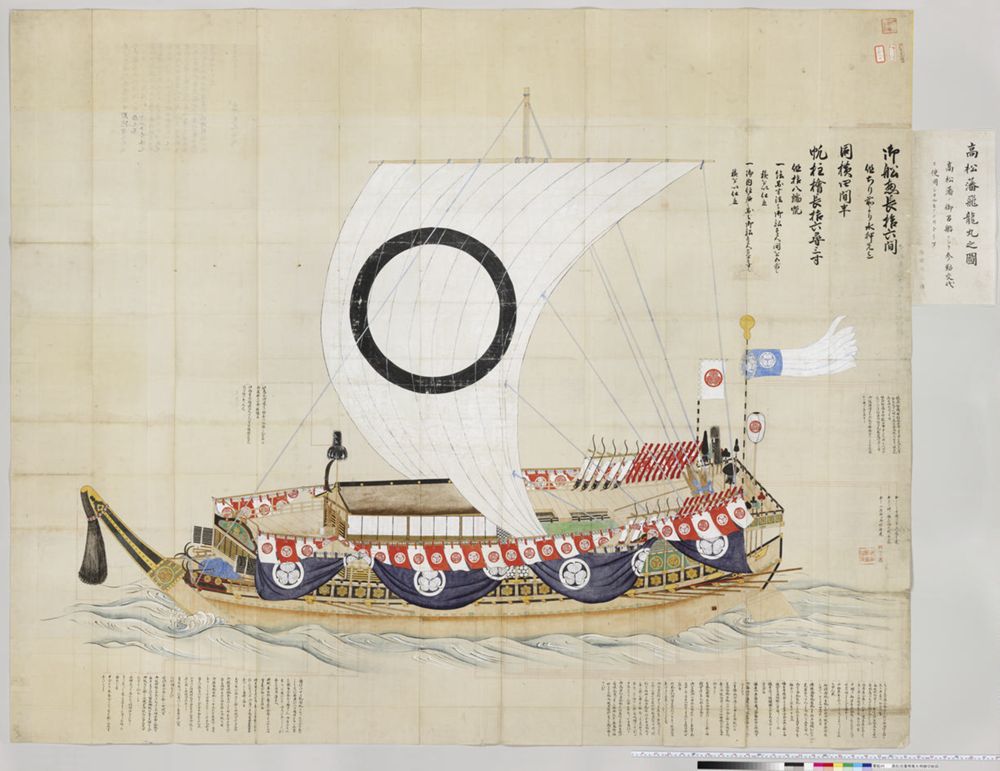

Hideaki’s new territory was at Chikuzen Province (which is part of Fukuoka Prefecture now) which was one of the basements for the invasion of Korea by Hideyoshi. Hideaki also went to Korea as the supreme commander when he was 16 years old (so, it was just a formality). However, when he went back to Japan in 1598, he was forced to move to Echizen Province (the current Fukui Pref.) by Hideyoshi. The reason for it is uncertain. War cornicles suggest that Hideaki made a mistake in the invasion, while historians speculate that Hideyoshi wanted to rule Chikuzen Province directly to boost his invasion. The fact is, after Hideyoshi died, that Hideaki returned to Chikuzen Province and was considered one of the great lords of Japan, following the members of Counsil of Five Elders in the top government. This would trigger the Battle of Sekigahara.

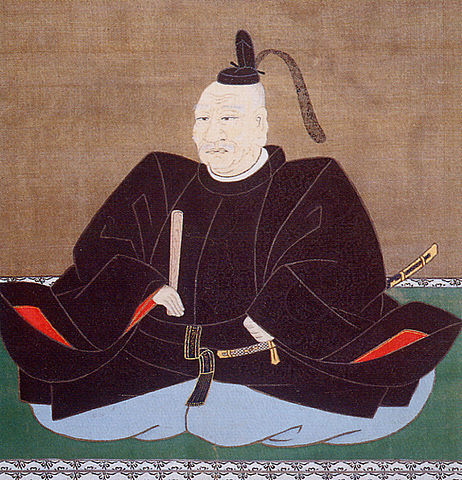

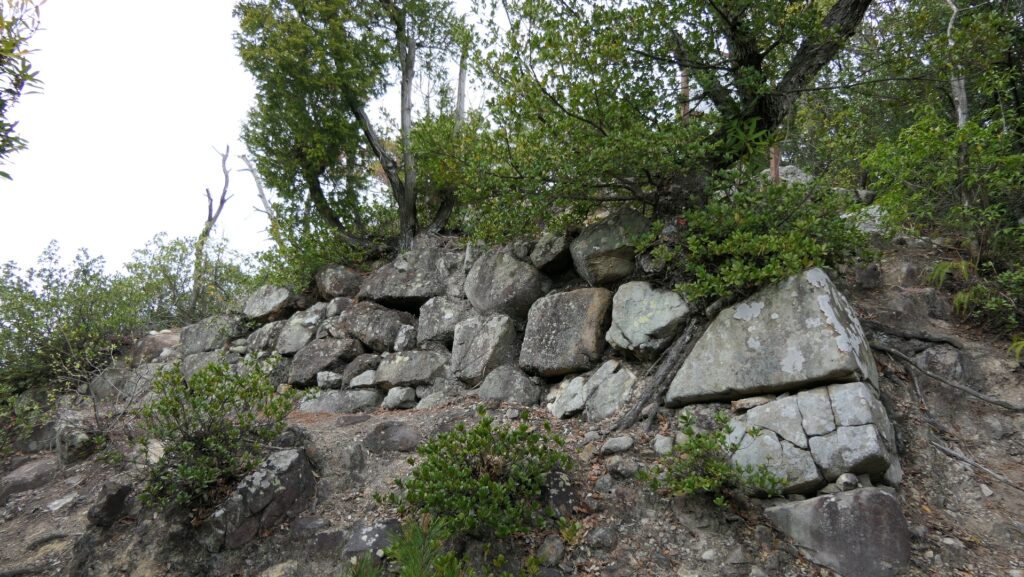

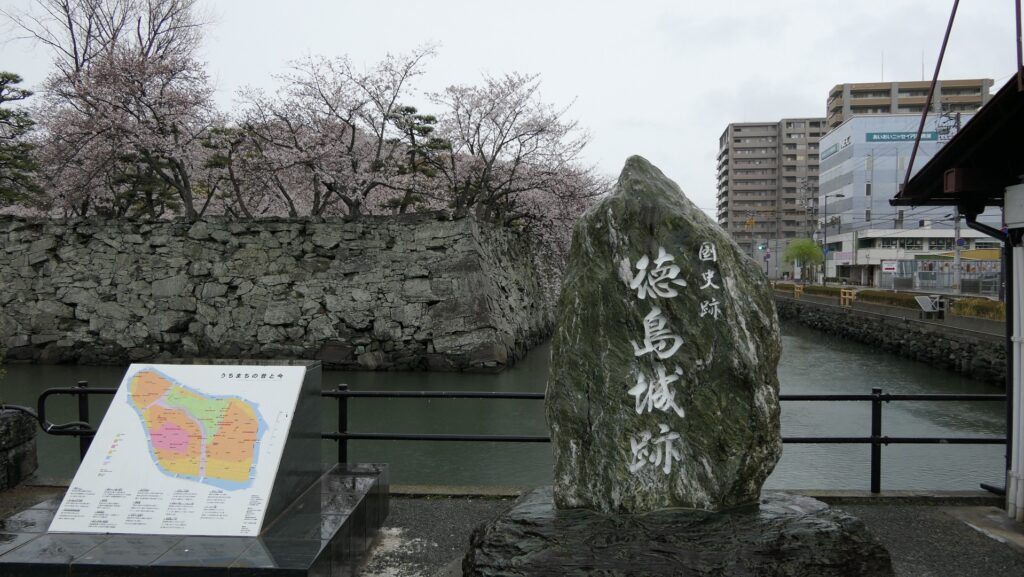

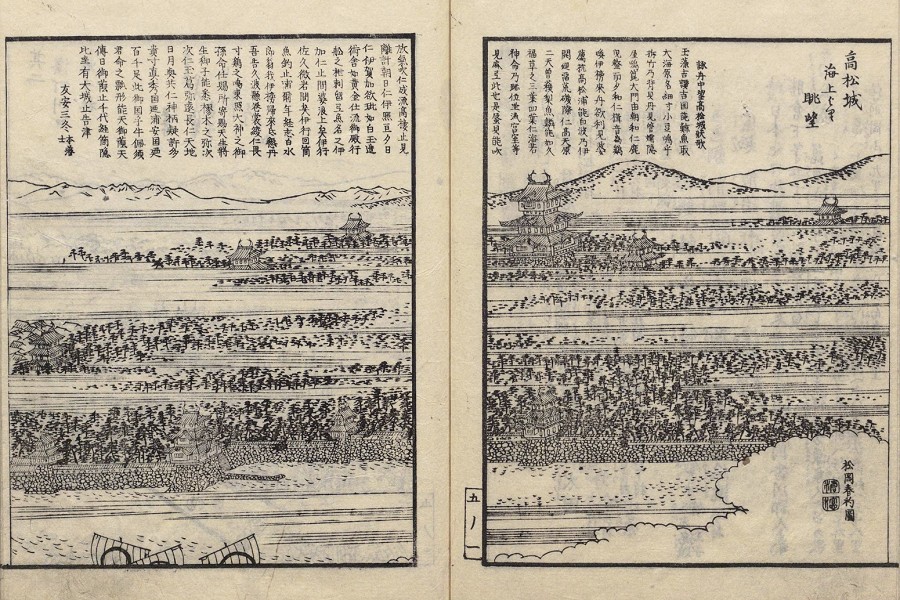

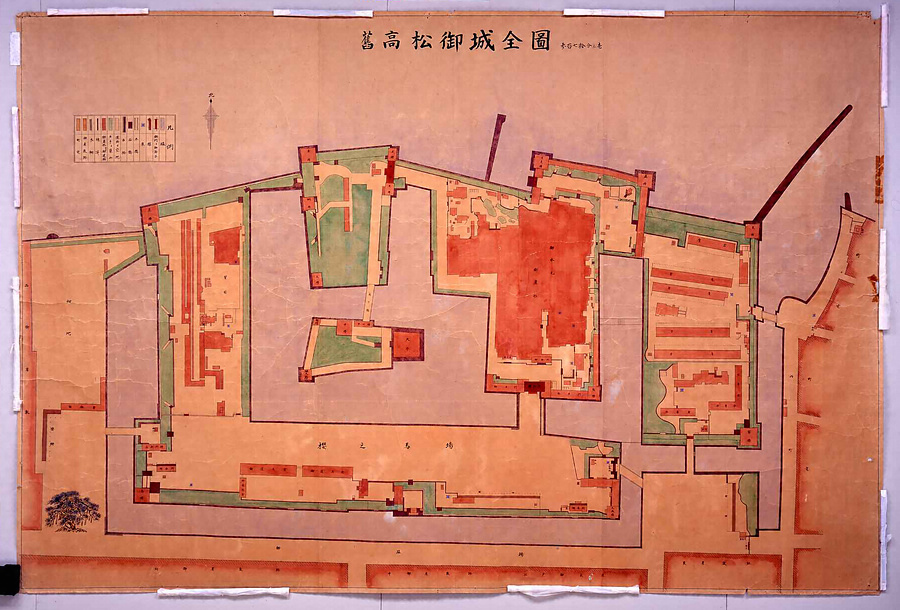

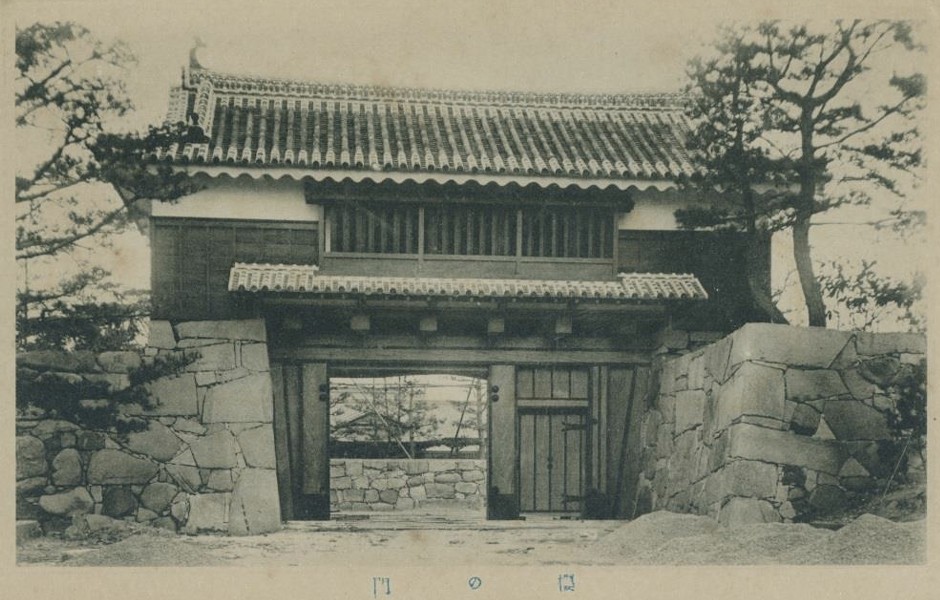

Matsuoyama Castle was located on the border between Omi (the current Shiga Pref.) and Mino (Gifu Pref.) Provinces. A record says that a retainer of Nagamasa Azai, who owned Omi Province, was assigned to the castle during the Sengoku Period. This was probably because Nagamasa was against Nobunaga Oda who owned Mino Province at that time. Nobunaga would eventually get Omi Province before the castle was abandoned. On the 10th of Argust, 1600 (according to the luna calendar), Mitsunari Ishida entered Ogaki Castle. Mitsunari ordered his retainer to resume Matsuoyama Castle. Mitsunari thought that his Western Allies would attack the Eastern Allies based on Ogaki Castle, backed up by other mountain castles. Matsuoyama Castle was one of them. A historian speculates that Mitsunari thought that Terumoto Mori, the greatest lord in the Western Allies would enter Matsuoyama Castle. Anyway, the castle was refortified again to prepare for the battle.

Defacto theory including Toi-deppo story

It is confirmed that the Western Allies captured Fushimi Castle on the 1st of August (according to the lunar calendar). It is also certain that the troops of Hideaki Kobayakawa joined the attackers as the main force. After that, according to the de facto theory, many of the Western Allies, including Mitsunari Ishida, stayed in Ogaki Castle, while Hideaki marched over to Omi Province (the current Shiga Province). There is evidence of his actions there. remains at a temple of the province. There is a noticeboard where Hideak’s soldiers were asked not to be violent in the temple. Hideaki still supported the Western Allies, however, he also negotiated with the Eastern Allies. A secret letter from Nagamasa Kuroda and Yoshinaga Asano was given to Hideaki before the battle. The letter is written as followed.

“We (Nagamasa and Yoshinaga) will need to serve Kitano-mandokoro.

You need to decide whether or not you will support us until Ieyasu arrives here.”

Kitano-mandokoro took care of Nagamasa earlier on. He managed to persuade Hideaki that it would be needed to support the Eastern Allies if Hideaki wanted to serve Kitano-mandokoro from then on.

Ieyasu arrived at Aakasaka Camp on the 14th of September, near Ogaki Castle. He wanted to have an open field battle, which he was good at, so he needed to lure Mitsunari out from the castle. Ieyasu intentionally announced that he would attack Sawayama Castle, which was Mitsunari’s home and far to the west from Ogaki. When Mitsunari heard this, he was surprised and left the castle in a hurry, got ahead of Ieyasu, and took up positions on Sekigahara Field on the way to Sawayama. Hideaki also reached Matsuoyama Castle in the south of Sekigahara in accordance with Mitsunari’s instructions. Historians speculate that Mitsunari might have tried to escape to Sawayama Castle with his own decision. This is because a letter of Hiroie Kikkawa, who was one of the members of the Western Allies on Nangusan Castle between Ogaki and Sekigahara, says so. However, Mitsunari couldn’t do that because had to prevent the eastern allies from invading Sekigahara on the way there. Yoshitsugu Otani, a lord of the Western Allies only expected that Hideaki would betray him, therefore, Yoshitsugu’s troops moved closer to Matsuoyama.

The battle between the Eastern and the Western Allies occurred early in the morning on the 15th of September. It went back and forth until noon. Hiroie’s troops on Nangusan and Kobayakawa’s troops didn’t move because of their secret pact with Ieyasu. However, Ieyasu got annoyed as Hideaki had also promised that he would join the Eastern Allies. That’s why Ieyasu ordered the Toi-deppo (a way to induce or encourage solider to move by shooting directly at them). Hideaki’s decision happened around noon. Some of the soldiers who joined the Western Allies testified after the battle as followed:

“The Eastern Allies and Otani’s troops battled each other 6 or 7 times in the morning. Kobayakawa’s troops, then, rushed down from the mountain into Otani’s side and destroyed them.”

As for the Toi-deppo story, it may be a fiction as mentioned above. However, a historian found another tradition that might have been the origin of the story as followed:

An old man in Bizen Province (the current Okayama Pref.) heard about an interesting story from Kobayakawa’s retainer. During the battle, Hideaki heard gunshots at the foot of the mountain. His retainers reported that the shooters of the Eastern Allies said that the gunshots were not intentional and that they just misfired. The retainers also added it might have included something else.

The historian speculates that the shooting could have been an indirect warning from Ieyasu. However, this theory is still not the number one theory according to historians.

Theory that Hideaki was not a Betrayer

I will next explain a new theory about Hideaki and Matsuoyama Castle. Accorting to this theory, it is uncertain where Hideaki was after the battle of Fushimi Castle just before the Sekigahara Battle. The de facto theory says he was in Omi Province at that time. However, that comes from the family records of the Inaba Clan which was written during the Edo Period. The records also say their founder, who was a senior vassal of Hideaki, captured Matsuoyama Castle for the Eastern Allies. That means the records were manipulated by his descendants to show their contributions to the current shogunate, which may not be plausible now. On the other hand, a lord of the Eastern Allies reported that Hideaki stayed in Ogaki Castle just before the Sekigahara Battle. This is contradictory. Overall, in my opinion, I think Hideaki was undecided as to who he would support until the moment he rode up the mountain.

In fact, there is also no certain evidence where Hideaki was positioned at the beginning of Sekigahara Battle. However, another evidence suggests it. The letter of Hiroie Kikkawa, mentioned above, says an interesting matter just before the battle.

“The Western Allies moved from Ogaki Castle to Yamanaka (the west of Sekigahara) in order to rescue Yoshitsugu Otani because Hedeaki would be fighting against them.”

According to the letter, Hideaki and Yoshitsugu had already arrived early to inspect the field. In addition, a letter that Masamune Date wrote, who was reported from his relative about the Sekigahara battle, also says:

“The Western Allies moved from Ogaki Castle to support Nangusan Castle.”

Overall, historians speculate why Sekigahara became the battlefield as followed: Ieyasu at Akasaka Camp first tried to attack Nangusan Castle. Mitsunari heard about this and tried to intercept Hideaki, so he decided to leave Ogaki Castle and went to Sekigahara. Then, Hiroie Kikkawa at Nangusan Castle surrendered to Ieyasu who next ordered his troops to chase after Mitsunari. The Western Allies eventually reached Yamanaka and positioned themselves, which was not Sekigahara. This is another different point from the defacto theory.

If they are true, Hideaki declared he would join the Eastern Allies at the latest the day before the battle. The battle started around 10am, where Hideaki joined it at the same time, and the Western Allies were defeated by the Eastern Allies quickly. They are different from the defacto story. The theories of the starting time of the battle are also different depending on the testimonies of the participants. Historians speculate as followed. In the early morning at Sekigahara field which was covered in fog. The Otani troops went ahead from the Yamanaka area to the Sekigahara field. It first battled against the frontline of the Eastern Allies. When the fog cleared up around 10am, the Kobayakawa troops attacked the Otani troops which would eventually be destroyed. After that, the main forces from both the Eastern and Western Allies fought against each other at the Yamanaka area, but the Western Allies were also destroyed in a short amount of time. Ieyasu wrote in his letters that Hideaki worked well in Sekigahara and his troops destroyed the Western Allies including Mitsunari in Yamanaka.

The theory that Western Allies would attack Matsuoyama Castle

The previous theory can help us understand that Hideaki was not a betrayer in the middle of the battle. However, the theory is consisted of much circumstantial evidence. It doesn’t show us the clear conflicted formation between Hideaki and the Western Allies. (Situations of battles may sometimes be like that.) Another theory by another historian may clear this up. The main idea of the theory is that the Sekigahara Battle happened when the Western Allies tried to destroy Hideaki’s troops on Matsuoyama Castle. In this theory, Hideaki was stationed in Omi Province and negotiated with the Eastern Allies before entering the castile, the same as the defacto theory. However, the theory speculates that Hideaki made his decision to join the Eastern Allies in advance of reaching Matsuoyama Castle, which is the different point from the defacto theory.

The biggest difference in this theory from other ones is the reason why Mitsunari left Ogaki Castle. According to this theory, Mitsunari heard about Hideaki’s rebellion during the meeting at the castle on the 14th of September, the day before the Sekigahara Battle. Mitsunari decided to leave the castle to destroy Hideaki. One of the pieces of evidence for the theory is the same part of the letter Hiroie Kikkawa wrote, as the previous theory uses. It says “the Western Allies went from Ogaki Castle to Yamanaka (near Sekigahara) in order to rescue Yoshitsugu Otani because Hideaki would be fighting against them” in the previous theory. However, the same part says in this theory that “The Western Allies were going to attack Yamanaka, which meant Hideaki’s rebellion became obvious, so Yoshitsugu Otani followed them from Ogaki Castle.” Why are the interpretations of the same part so different between each other? This is probably because letters of warlords were usually written using simple and often vague facts, so that the interpretations of the current historians may sometimes become different. Another reason is sometimes the messenger would be intercepted, and vague instructions would be hard for the enemy to understand.

Mitsunari was positioned on Jigai-ga-oka Hill in front of Matsuoyama Castle on Matsuoyama Mountain, not on Sasaoyama Mountain which the defacto theory says. According to the testimonies of some soldiers who joined the battle, the Ukita and Konishi’s troops were on the frontline against the castle to the south, back upped by the Shimazu’s troops. Mitsunari’s troops were in the eastern side of the Shimazu. The Eastern Allies including Ieyasu chased after Mitsunari in order to rescue Hideaki who had already joined them. That’s why they saw, from the east, the Western Allies like Miatunari on the frontline, back upped by the Shimazu’s troops, which were written in other records. The Otani’s troops finally arrived and was positioned at Sekigahara field in the eastern side of his allies. As a result, they were first attacked by the Eastern Allies, then sandwiched between the Eastern Allies and Hideaki’s troops, and eventually destroyed.

Some of the soldiers who joined the Western Allies testified after the battle as followed:

“The Eastern Allies and Otani’s troops battled each other 6 or 7 times in the morning. Kobayakawa’s troops, then, rushed down from the mountain into Otani’s side and destroyed them.”

This is the same testimony that proves the defacto theory.

It is very interesting that this testimony proves two different situations.