特徴、見どころ

防御の要、三ノ曲輪

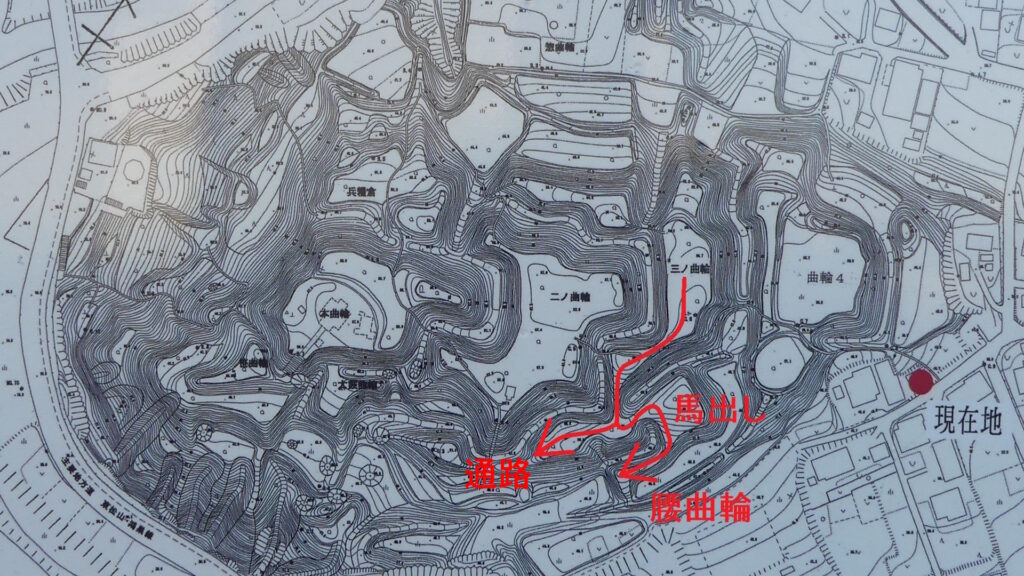

次の三ノ曲輪は幅広い曲輪で、防御の要の位置にあるように見えます。進行方向左側(南側)にはこの城には珍しい土橋を経由して馬出しが設定されています。

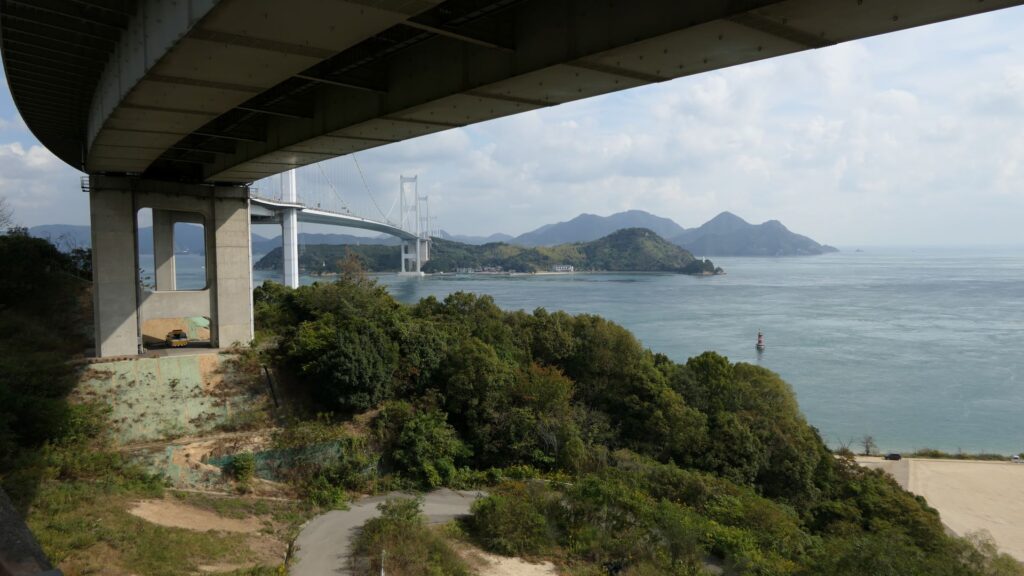

城周辺の地図

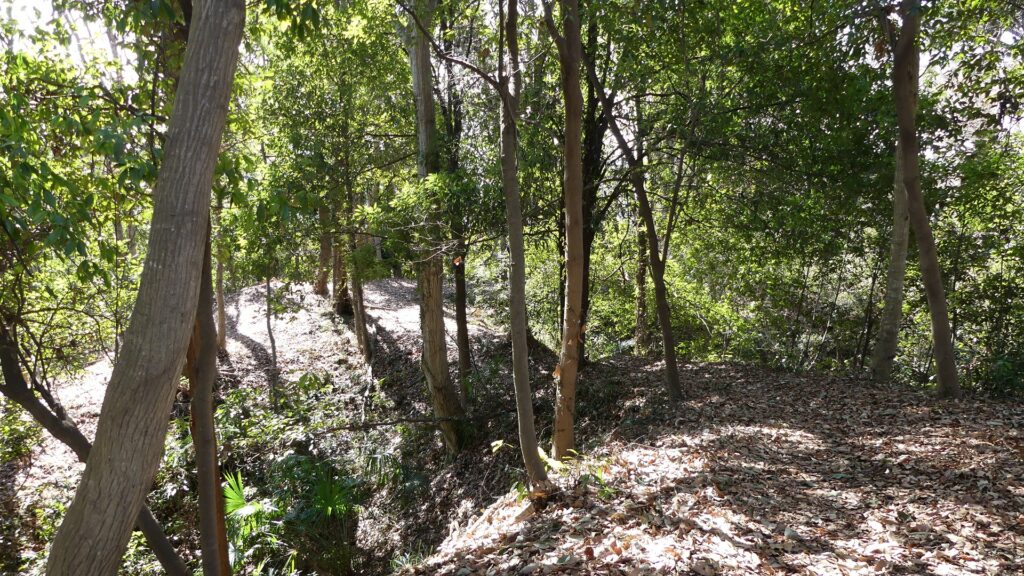

更にその先には腰曲輪があるのですが、ほぼ通路のみという細さでまるで壁のようになっています(但し曲輪の上も周りも藪に覆われていて、外観上よくわからなくなっています)。腰曲輪の端の下方には井戸があったそうです。

馬出しからは細い通路も出ていて、二ノ曲輪へのバイパスになっています。いずれも、防衛用と連絡用の用途で使われたと思われます。

二ノ曲輪から本曲輪へ

次の二ノ曲輪とその内側の空堀は、山頂の本曲輪を囲い込むように作られています。二ノ曲輪と本曲輪との間の空堀は城では最大のもので、双方を行き来するのにかなりのアップダウンを要します。

そして本曲輪に到着です。曲輪の内部にはコンクリートの基礎が残っていて、現代になって神社が建てられ、そして撤去された跡です。(現代の搦手道はその神社の参道のようです。)ここでは発掘が行われ、土塁跡、火災や再造成の痕跡が見つかりました。また、本曲輪側からは二ノ曲輪に向かって櫓台が張り出しています(この上に城址碑があるのですが、2024年2月時点では立入禁止になっています)。

本曲輪からの眺めは、周りに繁茂している木々のため、それ程よくありません。中心となる曲輪だけあって、近くの根古屋道沿いには兵糧倉跡、搦手道沿いには太鼓曲輪など、籠城を想定した名前の曲輪が連なっています。

その後

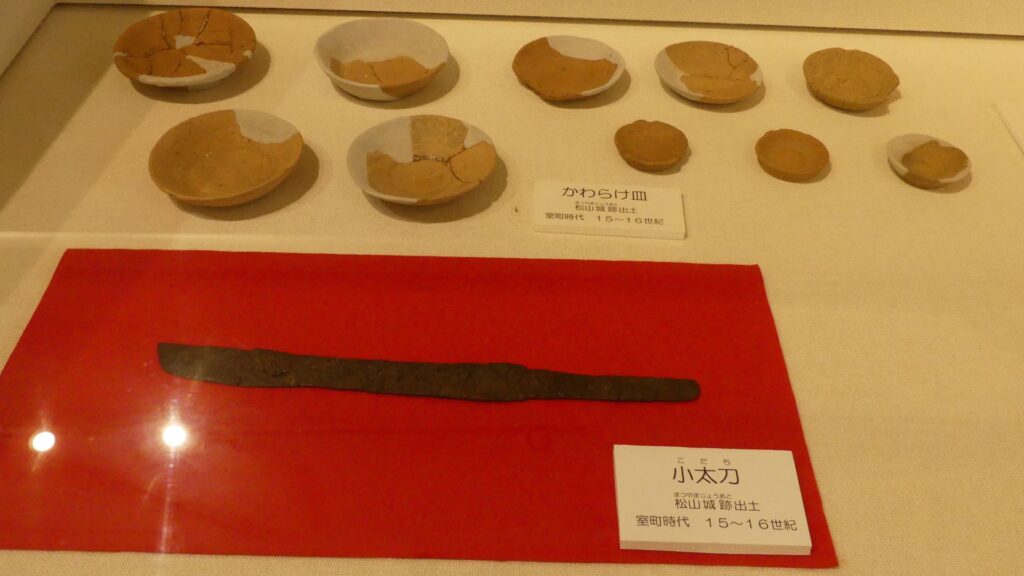

武蔵松山城が廃城となった後、城があった地域は天領(幕府の直轄領)となりました。江戸時代には、城の城下町は宿場町として繁栄します。その後は川越藩領になり、最終的に前橋藩領となったときには飛び地であることから、町中に松山陣屋が置かれました。武蔵松山城跡はそのまま放置されていたようで、私有地(耕地)となっていましたが、主要部は1926(大正14)年に県の史跡に指定されました。その一方で、周辺部の曲輪群は戦後に市街地として開発され、その一部は武蔵丘短期大学のキャンパスとなっています。史跡に指定された区域では2003(平成15)年から発掘調査が2回行われています。その結果、武蔵松山城跡は2008(平成20)年に、菅谷館(城)跡、杉山城跡、小倉城跡とともに「比企城館跡群」として国の史跡に指定されました。

関連史跡、名物

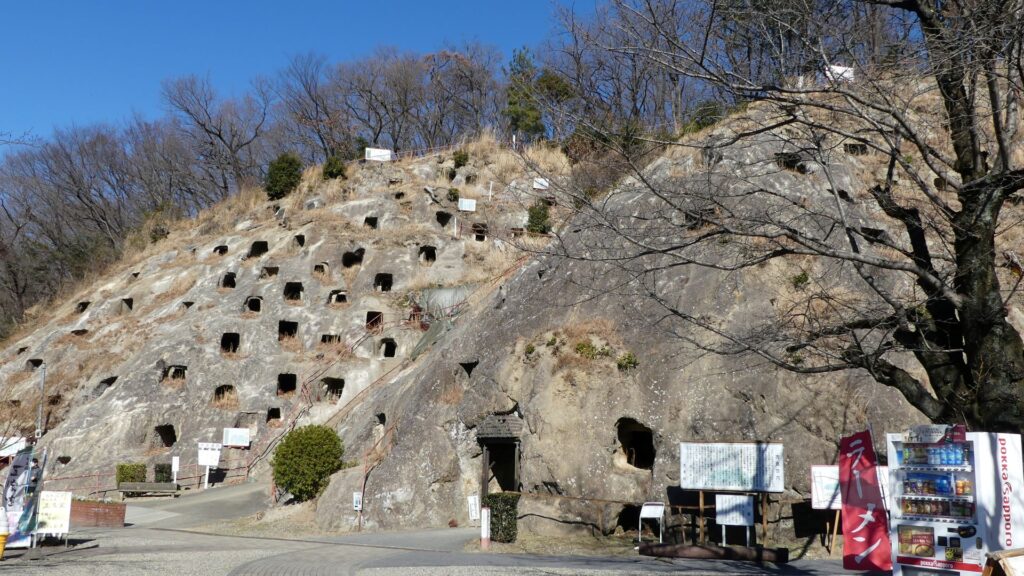

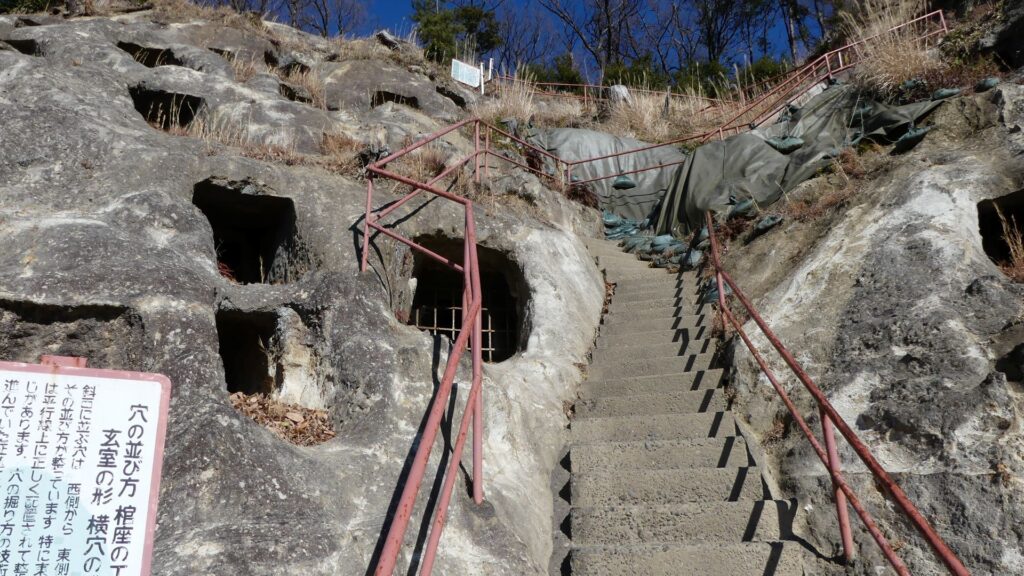

・吉見百穴(よしみひゃくあな)

武蔵松山城跡に隣接する吉見百穴は、古墳時代後期の横穴墓群です。加工しやすい凝灰岩の岩山の斜面に多数の墓穴が掘られ、その数は219個に及ぶとされています。当初は緑泥片岩で作られた蓋で覆われていましたが現在では失われ、山に多くの穴が開いているのが見えて、とても奇抜です。墓に使われたと判明したのは大正時代のことで、江戸時代には不思議な穴として「百穴」と呼ばれていました。武蔵松山城が現役だった戦国時代にはどうだったのでしょうか。一説には、武田信玄が城を攻めたときに、百穴を見て城の岩山を掘る戦法を思い付いたとされています。吉見百穴は第二次世界大戦中に都市部の空襲が激しくなったとき、地下軍需工場として利用されました(その箇所は2024年4月現在立入禁止)。軍需工場建設の際は、武蔵松山城跡も工区に含まれ、近くまで入り組んでいた市野川の流路が変更されました。

・石戸城跡

謙信が武蔵松山城救援のために着陣した石戸城の跡は、現在の北本市石戸宿(住所地)にあります。その名の通り、鎌倉街道の宿場町の北側にあり、西側を流れる荒川(当時は入間川)の河岸段丘上にありました。また、東側は沼沢地であり、現在では北本自然観察公園になっています。まさに、交通の便と防御力を兼ね備えた城だったのです。この城は15世紀中頃に太田氏によって築城され、本拠地の岩槻城と武蔵松山城の中継地点として使われました。謙信が武蔵松山城を救援するための拠点として相応しい場所です。現在は藪に覆われた曲輪が堤防上の道沿いに残っているだけですが、立地の良さを実感できます。また、東側の自然観策公園内に、北条氏がこの城を攻めたときに一晩で築いたと言われる「一夜堤」があります。自然の障壁に守られていた城であったことがわかります。

・やきとり(やきとん)

東松山市の名物の一つにやきとり(やきとん)があります。「やきとり」といっても、豚のカシラ肉を串焼きにして、みそだれをつけて食べるものです。昭和30年代に、当時は高級品だった肉としては安く手に入ったカシラ肉を、うまく活用して広まったそうです。

私の感想

岩山の上の城であるにもかかわらず、とことん土造りにこだわっているところが、いかにも東国の城らしいと思いました。しかも防御のため、ほぼ空堀や切岸の築造に特化しているのが潔く、弱点(高さがあまりない)を克服し、利点(激しいアップダウンで敵を疲弊させる)にしていることに敬意さえ覚えます。しかし1点だけお願いしたいことがあるとすれば、この城の歴史をもっとPRしていただきたいことです。戦国時代の関東地方の3大英雄、上杉謙信・武田信玄・北条氏康が、同じ戦いで一同に会した(または会しそうになった)のは、私が知る限り、この城でのケースだけだったのではないでしょうか。それ以外にも、この城には多くのエピソードがあります。それらを知ってもらうことで、この城の魅力がより広まるのではないでしょうか。

ここに行くには

車で行く場合:関越自動車道東松山ICから約5kmのところです。吉見百穴の駐車場を使える他、搦手口近くに小さいですが駐車スペースがあります。

公共交通機関を使う場合は、東武東上線東松山駅から「鴻巣免許センター」行きバスに乗り、「百穴入口」または「武蔵丘短大前」バス停で降りてください。

リンク、参考情報

・比企城館跡群松山城跡、吉見町

・松山城跡(比企城館跡群)、東松山市観光協会

・「松山城合戦/梅沢太久夫著」まつやま書房

・「謙信越山/乃至政彦著」ワニブックス

・「歴史群像50号、戦国の堅城 武州松山城」学研

・「企画展 越山、上杉謙信侵攻と関東の城」埼玉県立嵐山史跡の博物館

・「企画展 戦国の比企 境目の城」埼玉県立嵐山史跡の博物館

・「関東の名城を歩く 南関東編/峰岸純夫・齋藤慎一編」吉川弘文館

・「日本の城改訂版第107号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「武蔵松山城その1」に戻ります。

「武蔵松山城その2」に戻ります。