立地と歴史

小笠原氏が追放され、帰還するという本懐を待ち続けた城

松本城は長野県松本市にある城で、現存する素晴らしい5層天守により有名です。城が位置する松本盆地は古代より、周辺の山々から流れてきた豊かな水が湧き出る地としても知られていて、現代の市街地でも多くの現役の井戸を目にすることができます。そのため、この地はもともと「深瀬(ふかせ)」または「深志(ふかし)」と呼ばれていました。「深く流れる水」という意味だったようです。中世の頃には、信濃国(現在の長野県)の守護であった小笠原氏がこの地を本拠地としていました。多くの戦いが起こった戦国時代には、小笠原氏の家臣、島立右近(しまだてうこん)が1504年に、主君の本拠地・林城防衛のために、深志城を築城しました。これが松本城の前身となります。ところが1550年に、武田氏により城は落城し、小笠原一派は追放されてしまいました。

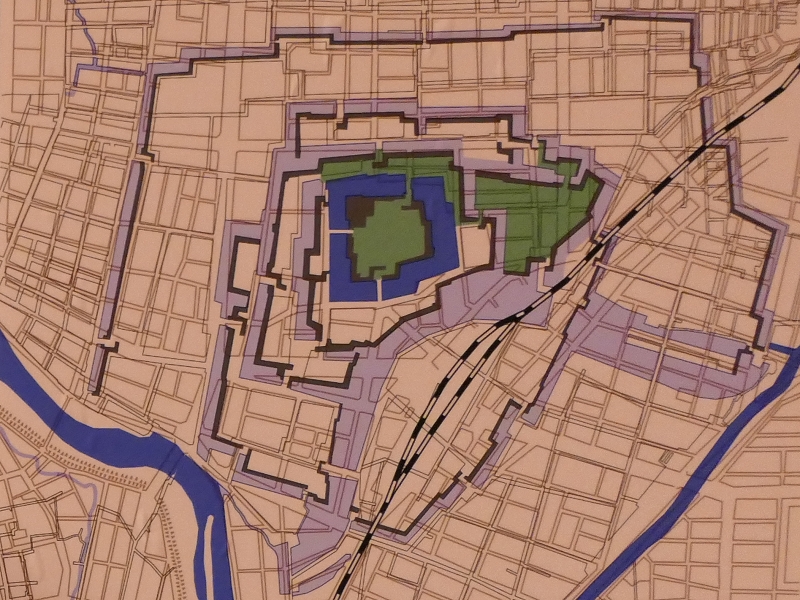

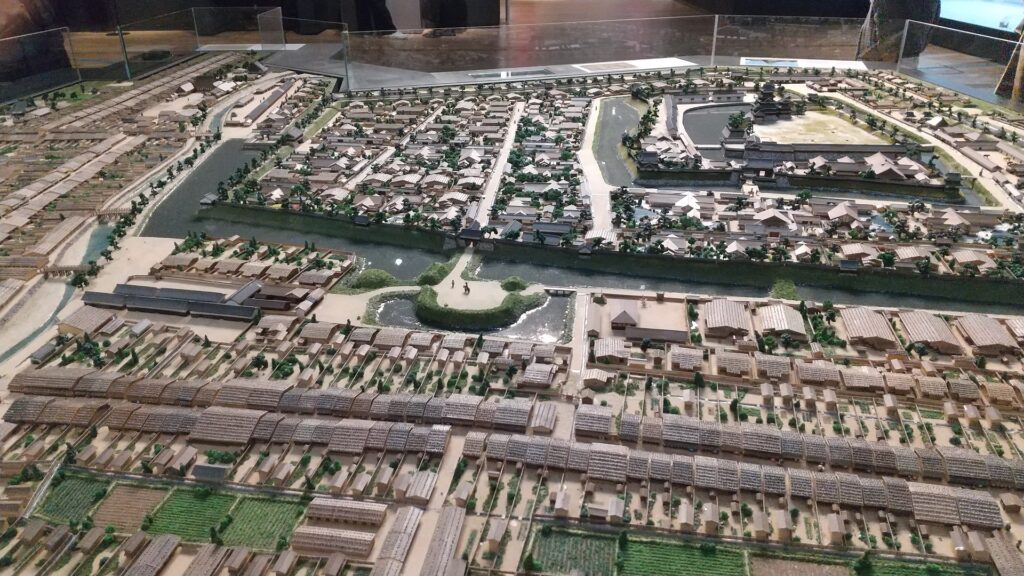

松本市の範囲と城の位置

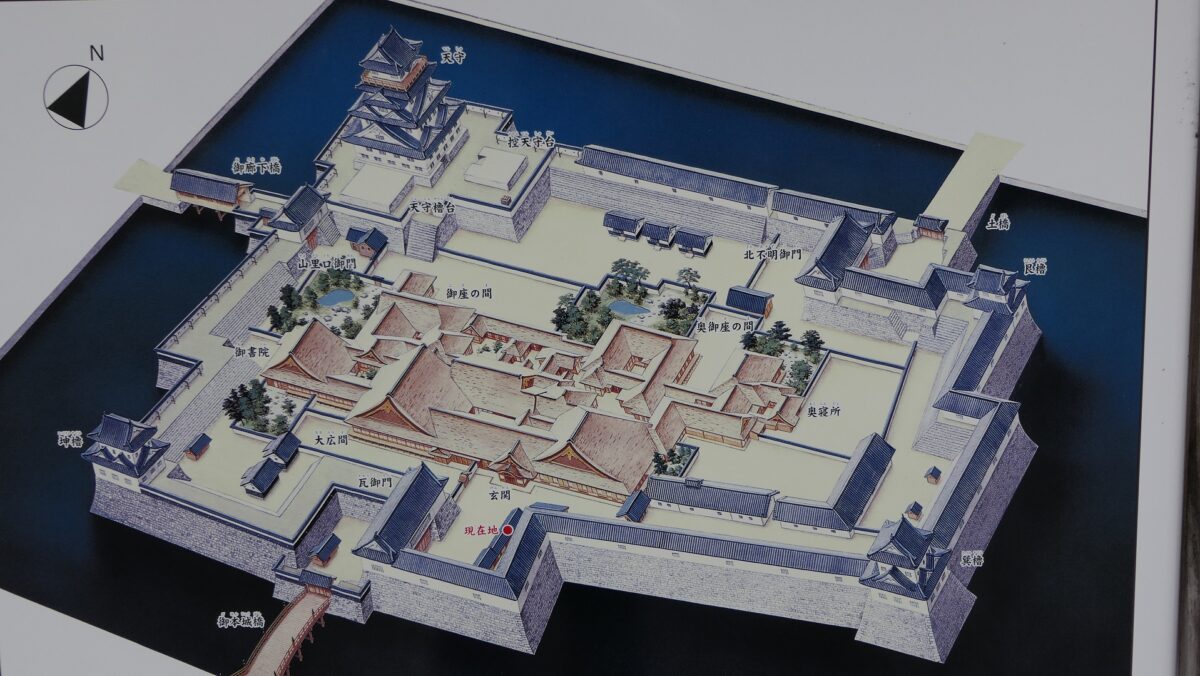

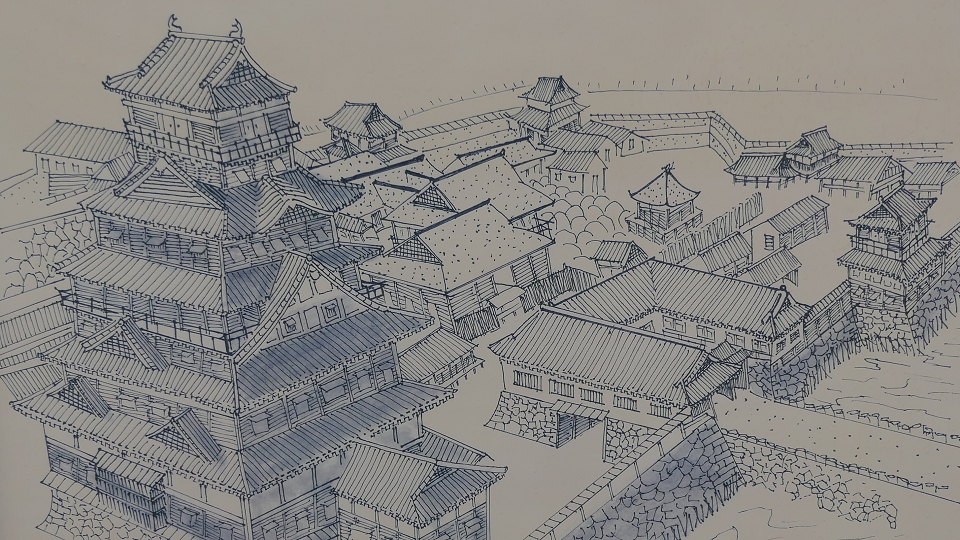

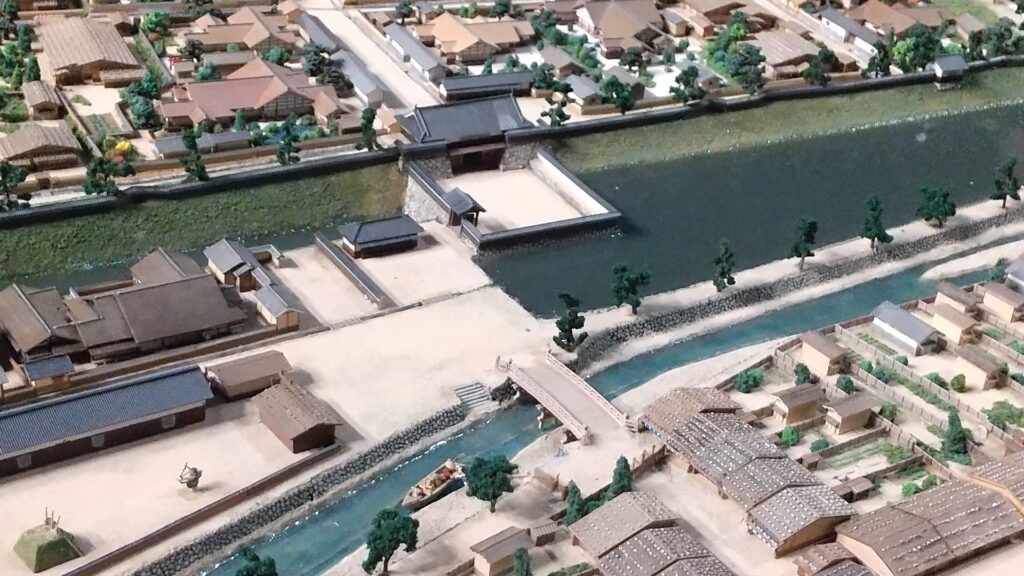

武田氏は深志城を強化し、盆地の平地部分にある城であっても、強力な防御拠点にしようとしました。まず、城を三重の水堀で囲みました。堀に囲まれた曲輪部分は、真ん中から順に、本丸、二の丸、三の丸とされました。加えて、女鳥羽川(めどばがわ)の流路が、総堀(一番外側の堀)に沿うように変えられ、城の防御力はますます高まりました。武田氏はまた、城の門を改良し、前面に馬出しを加えました。馬出しとは、小さな丸い曲輪で、狭い通路によって門とつながっていました。これは、武田氏が開発し、頻繁に使われた防御システムです。城の基本的な構造は、武田氏によって完成されたと言われています。しかしこの時点では、城は基本的には土造りでした。

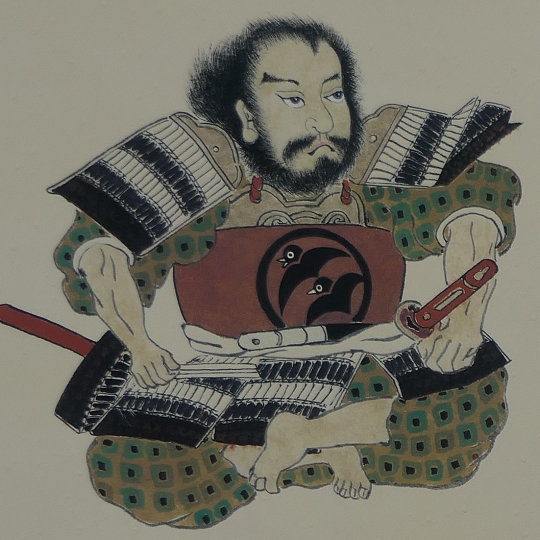

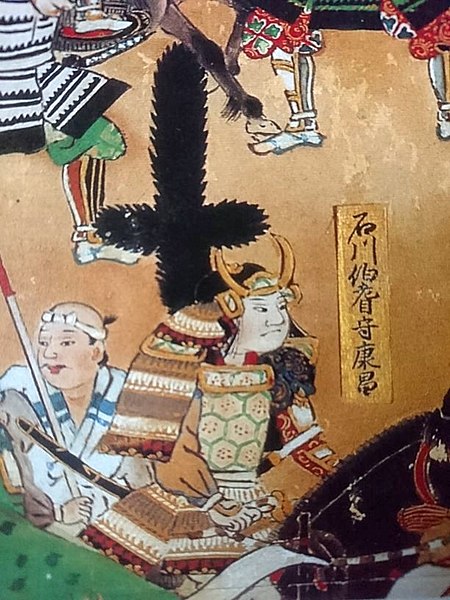

小笠原氏が戻ってくる機会が1582年に突然やってきました。織田信長が武田氏を滅ぼし、またその信長も本本能寺の変で明智光秀に殺されてしまったのです。その当時徳川家康に仕えていた小笠原貞慶(おがさわらさだよし)はその翌年、33年ぶりに城に帰還したのです。貞慶はそれを祝して、城の名前を「松本」と変えました。その名前は、「本(もと)懐」を「待つ(松)」というところから付けられたと言われています。しかし、状況はまた急激に変わりました。1590年には天下人の豊臣秀吉により、貞慶は主君の家康とともに、関東地方に移封となりました。秀吉は松本城を、家康の重臣であり、秀吉の下に出奔した石川数正(いしかわかずまさ)に与えました。

石川氏が天守を築き城を近代化

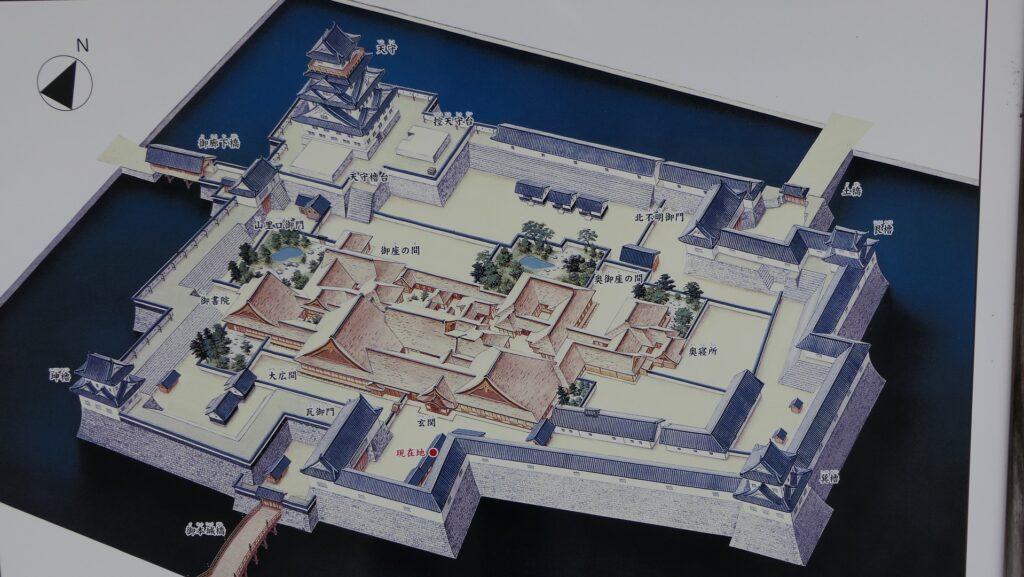

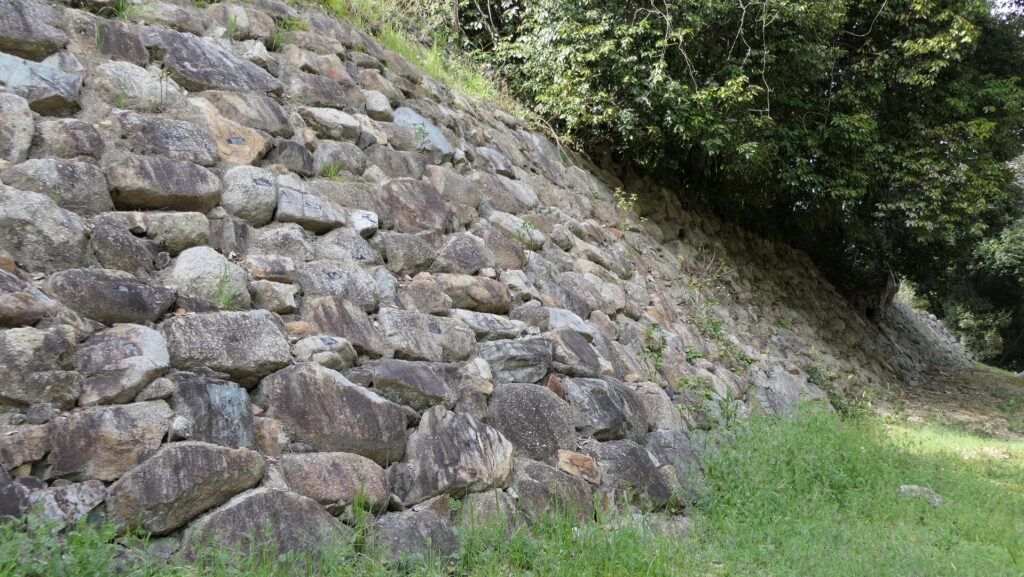

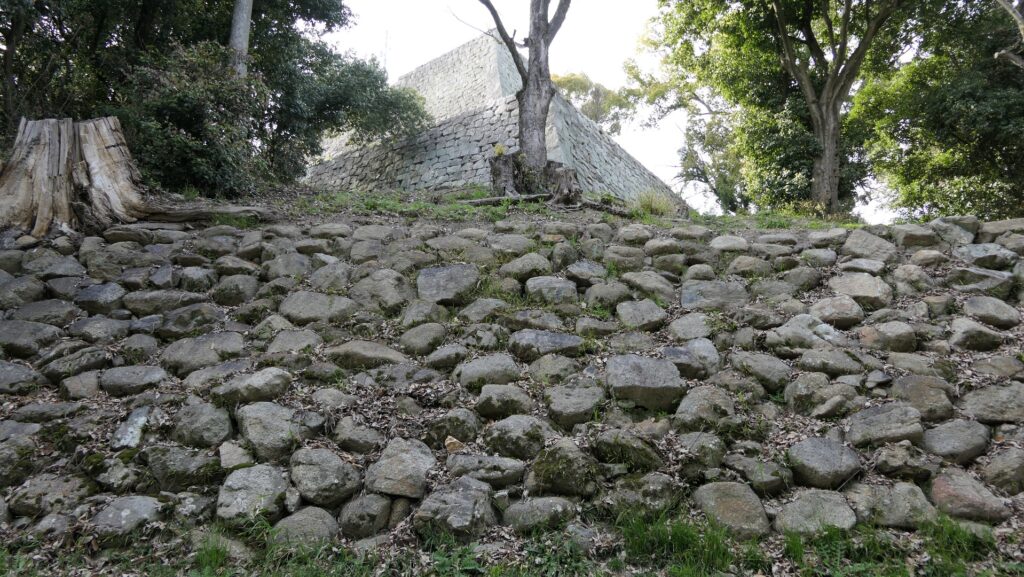

数正は、秀吉によって好まれた先進技術によって城の近代化を始めました。1592年に数正が亡くなってからは、子の康長(やすなが)が引き継ぎました。康長は曲輪群を石垣で囲み、本丸には5層の天守を築きました。彼はまた、主要な門の馬出しを桝形に置き替えました。桝形とは、石垣や門の建物に囲まれた、四角い防御スペースのことを言います。これらの門は、三の丸の大手門、二の丸の太鼓門、本丸の黒門のことです。城の工事は1594年に完成しました。しかし、この工事は突貫で行われたため、民衆には苦痛を与えました。地元の言い伝えによれば、太鼓門に使われる巨石を運んでいた人夫が不満を言ったところ、康長はそれを聞き、直ちにその人夫の首を刎ねたそうです。それ以来、その石は玄蕃石(げんばいし)と呼ばれるようになりました。「玄蕃」とは康長の官職名でした。

城周辺の地図

城の建物には、秀吉の特別な許可により、金箔を貼った屋根瓦が使われました。この許可は、秀吉の親族か、信頼のある重臣にのみに与えられました。その重臣たちの城にも金箔瓦が使われていて、小諸城、上田城、甲府城、沼田城、駿府城など家康がいた関東地方周辺に配置されました。松本城を含むこれらの城は、家康包囲網を形成し、家康を監視し、且つ脅威を与えていました。康長は、秀吉の死後に家康が天下を取ったときも、家康に味方することで何とか生き残りました(金箔瓦は当然廃棄されました)。ところが、1613年に彼はついに家康によって改易されました。その理由ははっきりしないのですが、可能性として、家康は石川氏が彼の下を去ったことに報復したという面もあったでしょう。

家康包囲網の城

月見櫓建設により天守が完成

その後、小笠原氏が再度松本城に復帰するのですが、1617年にはまた明石城に転封となりました。城とその周辺地域は松本藩となりますが、江戸時代の間、いくつもの親藩や譜代大名によって引き継がれました。その間、城に関する重要な出来事がいくつかありました。その一つが松平直政(まつだいらなおまさ)が城を治めたときに起こりました。彼は、将軍の徳川家光が松本城に立ち寄るという計画を聞き(その後取りやめとなりますが)、1634年に新しく月見櫓を天守に付け加えました。それまでは天守は全く戦を想定して作られていました。しかし、月見櫓は完全に娯楽のために築かれたものです。これによって天守は、違った趣の建物が融合した、現在の姿になりました。

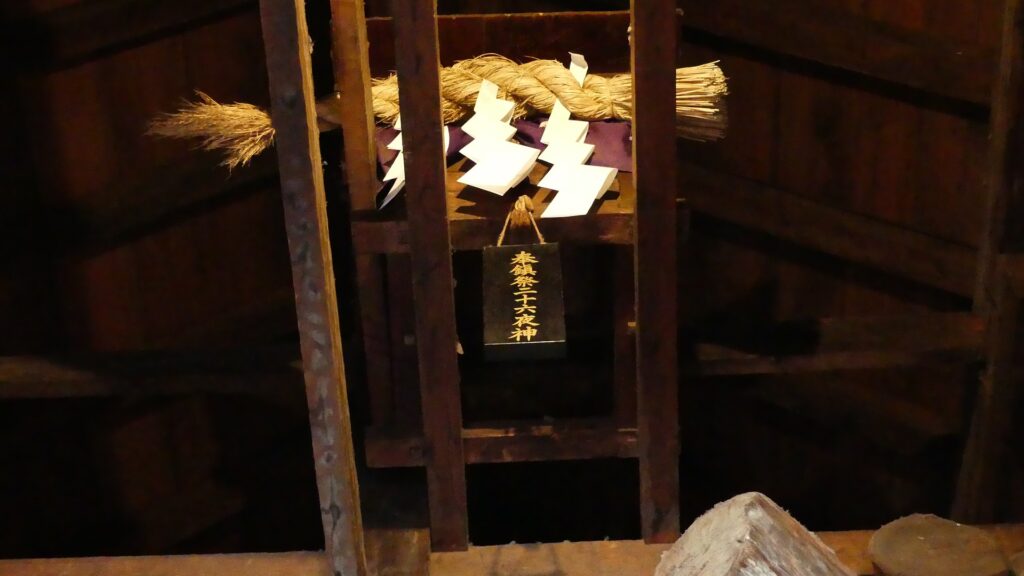

二番目の出来事は、1727年の松本大火のときです。大火により、天守となりの本丸御殿は焼けてしまいましたが、天守そのものは幸運にも無事でした。人々は、中に祀られていた二十六夜神(にじゅうろくやしん)が天守を救ったのだと考えました。また城下町は、南北を貫く善光寺街道と東西を走る野麦街道が交差する場所として、大いに繁栄しました。城下町には多くの番所があり、もし敵が攻めてきたときには容易に城に近づけないようになっていました。