立地と歴史(君臨の歴史編)

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

江戸城の防衛システム

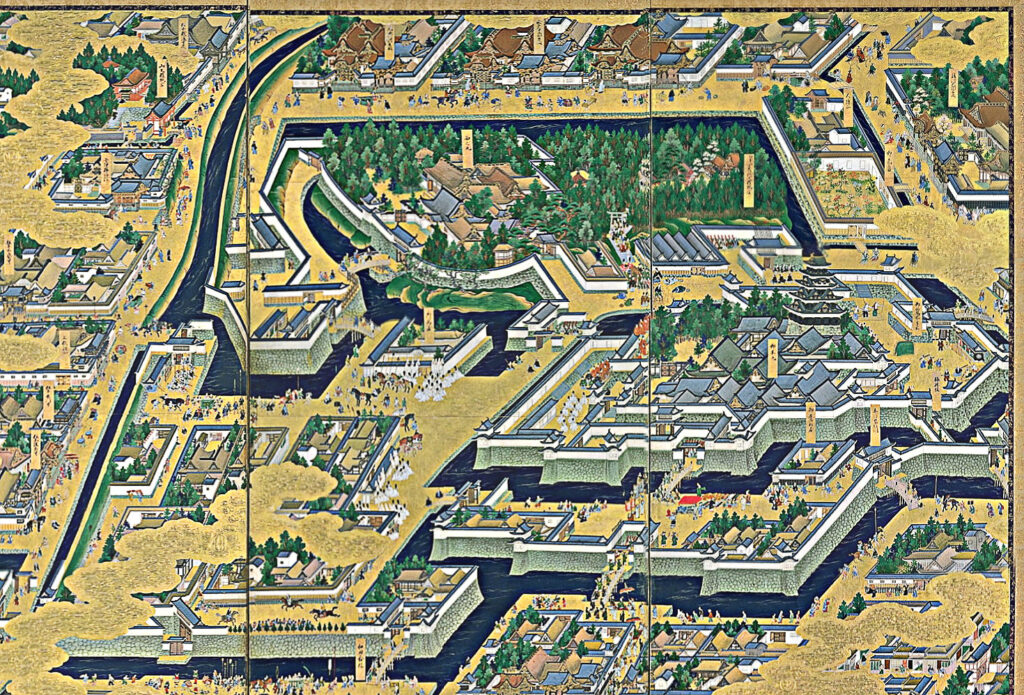

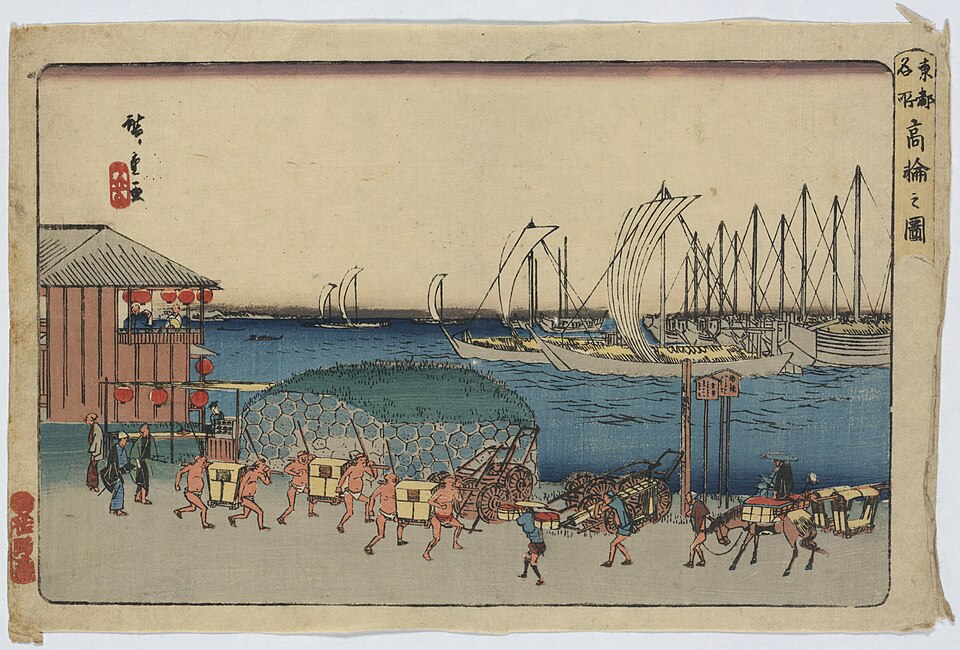

江戸城は、徳川将軍家の本拠地として完成しました。どの大名の城とも別格であり、将軍の権威を誇示し、反逆心など起こさせないようにする存在となりました。そのため、日本一広いだけでなく、独特の意匠や構造を持つ城になったのです。城と一体であった江戸の町は、当時から世界有数の都市でした。各大名は参勤交代により、江戸と居城を往復するたびに、莫大な費用をかけながら、江戸の城と町を見せつけられたのです。まさに、戦わずして勝つ仕掛けでした。

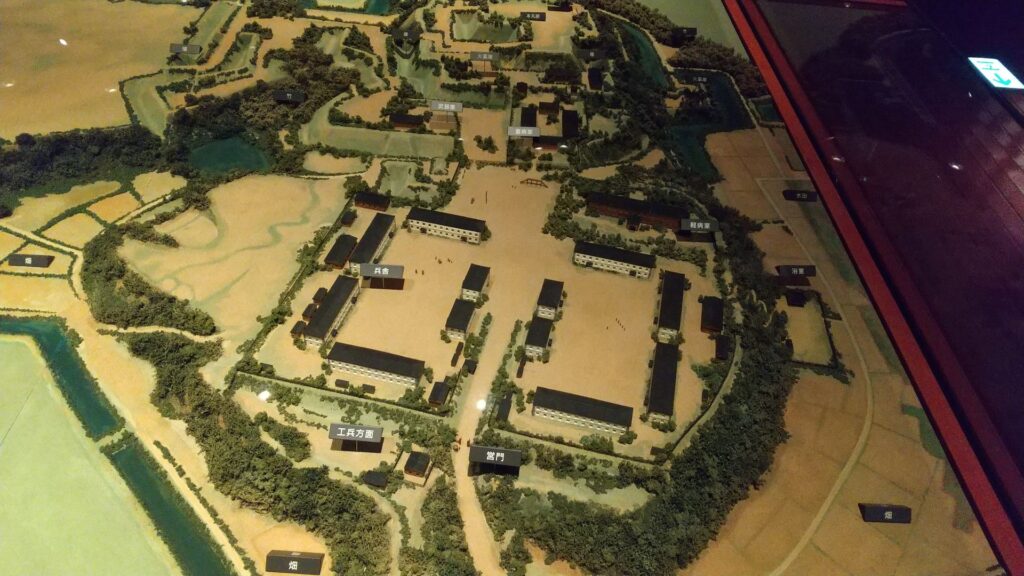

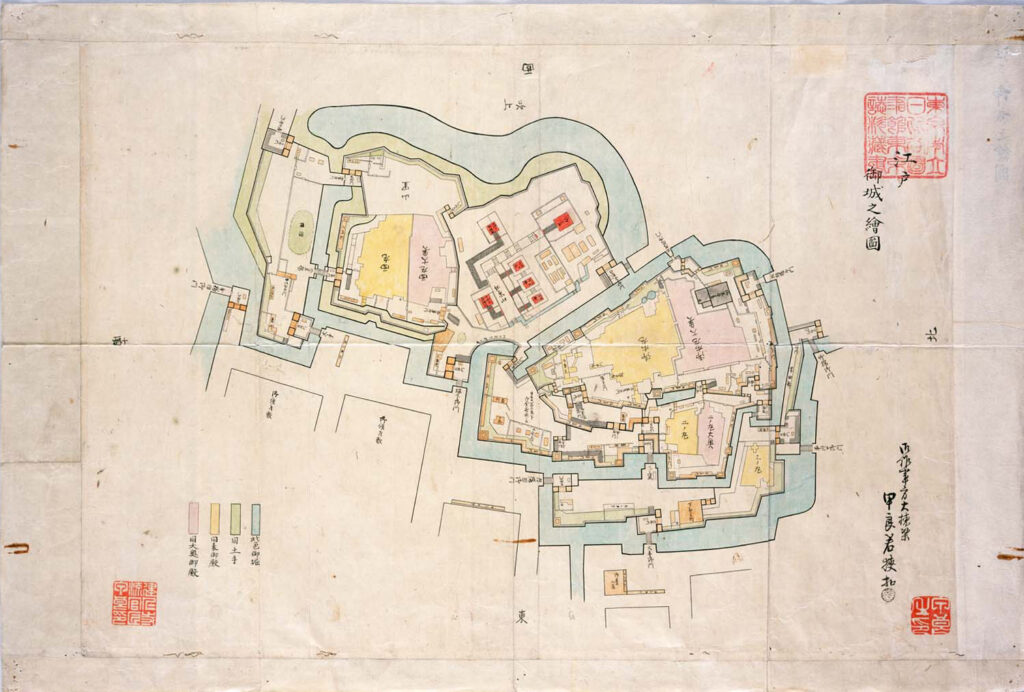

江戸城は、江戸幕府の本拠地でもあるため、中央政庁としての役割もありました。敵を撃退するというより、不審者を簡単に侵入させないセキュリティ維持の仕組みも求められました。特徴として、城の敷地面積のわりには櫓が少なかったそうです。それでも、天守のほかに、三重櫓が最盛期には本丸に5棟(富士見三重櫓、遠侍東三重櫓、台所前三重櫓、菱櫓、数寄屋櫓)、二の丸に3棟もありました。(蓮池巽三重櫓・巽奥三重櫓・東三重櫓)天守がなくなってからは、富士見三重櫓が、天守の代用になったと言われています。全体(本丸・二の丸・三の丸)では、約30基の櫓があったようです(多聞櫓除く)。

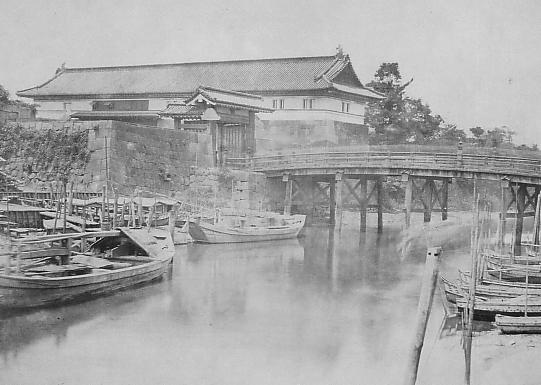

一方、城門が数多く設置されていて、その数は約90に達しました(諸説あり)。入口をしっかり警護し、不審者をここでロックアウトするのです。そのうち、主要なものが「三十六見附」と称されて、江戸の名所のようになっていました。「赤坂見附」「四谷見附」がそのまま地名として残っています。「見附」とは見張りの番兵を置いた場所のことですが、外郭と中心部ではその対象が違っていました。例えば、外郭に設置された「浅草見附(浅草橋御門)」は、日光・奥州街道の通り道に当たりました。よって、一般の通行人や物品の出入りを監視していました。「見附」の外側、街道上の町の出入口には「大木戸」というのも設置され、同じような役割を果たしていました。

中心部においては、城の正門、大手門は、大名たちが登城するための門です。大手門の前の「下馬所」で大名以外の従者は馬や駕籠から降り、ここから先は人数制限もありました。次の大手三の門(下乗門)では、御三家以外の大名も乗物から降りなければなりませんでした。この門の内側にある同心番所が現存しています。そして、圧倒的な規模の中の門が現れます。更に、本丸への最後の城門、中雀門は豪華絢爛を誇っていました。これらの城門は、幕府・将軍の権威を具現化する役割を担っていたのです。

江戸城天守比べ

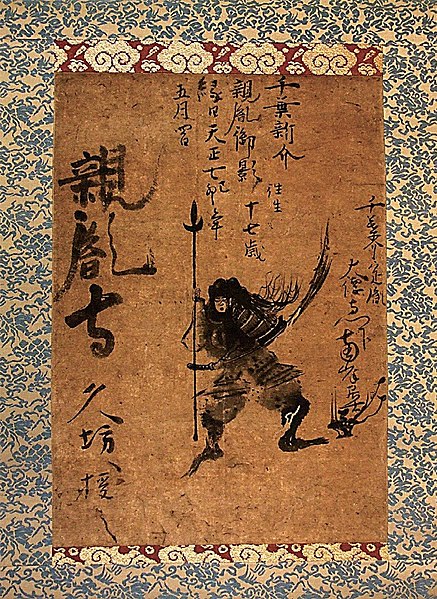

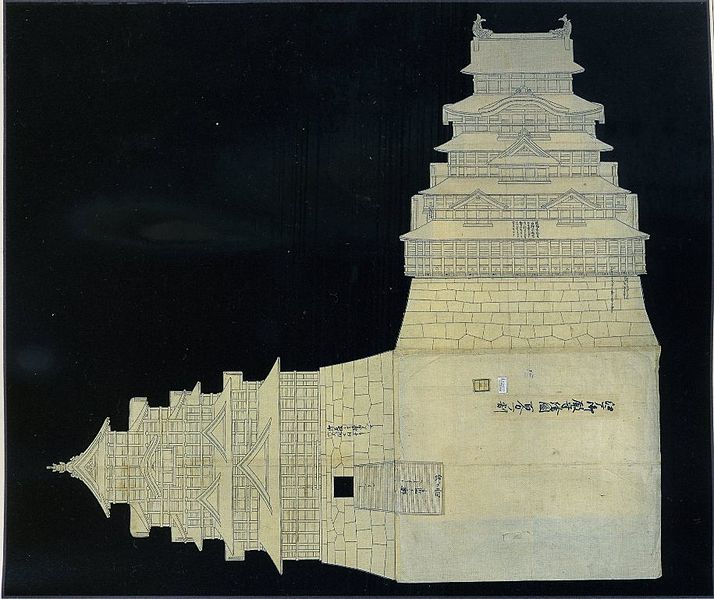

江戸城には、家康・秀忠・家光の時代ごとに、3代の天守がありました。なぜわざわざ一代ごとに建て替えるのかとも思いますが、それぞれの治世を象徴しているようにも思います。家康の天守は、建てた時期から「慶長天守」とも呼ばれます。家康が天下を取った後、初めて行った天下普請のときに建てられました(1607年、慶長12年)。

詳細は不明ですが、そのとき健在だった豊臣大坂城天守をしのぐ大きさだったと推定されています。(5重5階で、石垣を含めた高さが約55mという説あり)位置は、現在残る天守台よりも、南側、本丸中心に近いところだったようです。外観は、漆喰が塗られた白壁と、屋根は銀色に輝く鉛瓦で、白亜の天守だったという記録があります。最近発見され絵図(「江戸始図」)によると、連立式天守だった可能性があり、イメージは姫路城天守に近かったかもしれません。

2代将軍・秀忠は、家康逝去後、これも天下普請のとき(3次、1622年・元和8年~)天守を改築しました。これも時期から、元和天守とも呼ばれます。その理由は定かではありませんが、家康との確執があったとか、慶長天守が破損したためとも言われます。本丸御殿の拡張に伴って、位置を現在の天守台付近に移しているので、単に移築しただけなのかもしれません。ちょうど江戸幕府の体制を盤石にする段階でしたので、政治の場所としての江戸城を意識したのではないでしょうか。

そして、3代将軍・家光が「寛永天守」として、日本史上最大の天守を築くのです(1638年、寛永15年完成)。今度は同様の場所で建て替えたので、天守そのものに意図を込めたと考えられます。祖父・家康を尊敬していた家光が、家康の天守を壊した秀忠に、意趣返しをしたとの見解もありますが、江戸城の総構えが完成したところで、将軍の権威を改めて示そうとしたこともあったでしょう。残っている資料や各種研究から、寛永天守は5重5階地下一階で、高さは約45m、石垣を含めると訳59mあったとされます。

天守の高さ・史上ランキングを示します(現存・再建・消失したが推定できるもの、カッコ内は石垣含む、同じ城の重複は除く)。

① 寛永期江戸城:45m(59m)

② 徳川期大坂城:44m(57m)、現在のものは42m(55m)

③ 名古屋城:36m(48m)

④ 駿府城:34m(53m)

⑤ 島原城:33m(39m)

⑥ 安土城:32m(41m)

⑦ 姫路城:32m(47m)

⑧ 熊本城:31m(37m)

4位までを天下普請で作った徳川の城が占めています。再建された現在の大坂城・名古屋城では、その大きさを実感することができます。寛永天守は、それをも上回っていたのです。

外観は、前代までと異なり、壁は、上部は漆喰、下部は銅板を張って黒で塗装していました。瓦も銅瓦葺きで、当時の銅は高価で、耐久性・防火性を兼ね備えていました。また、特筆すべきこととして、壁には狭間・石落としはありませんでした。つまり、この天守は、権威・平和のシンボルとして建てられたのです。ところが、完成からわずか19年後の1657年(明暦3年)の明暦の大火で、焼失してしまうのです。江戸の町の過半、江戸城も本丸が全焼した火事で、火炎に吹き上げられた窓から引火したそうです。

時は4代将軍・家綱のことで、天守台は前田綱紀により迅速に再建されましたが、天守が再建されることはありませんでした。後見役の保科正之の進言により、市中の復興を優先したのです。それ以降、江戸城には天守はありませんでした。3代通じて天守があったのは、わずか50年ちょっとだったのです。

政治の中心、本丸御殿

天守がなくなった江戸城の中心は、御殿でした。江戸城に限らず、平和な江戸時代には、政治の場・大名の居住地として、御殿が城の中枢だったのです。江戸城には御殿がいくつもありましたが、代表的なものは、本丸御殿、二の丸御殿、西の丸御殿でした。

西の丸御殿は、主に隠居した将軍や将軍の跡継ぎが暮らしていました。二の丸御殿は、様々な用途で使われたようです。そして本丸御殿が、将軍が暮らし政務を行った、まさに時代の中心地でしたので、これについてご説明します。

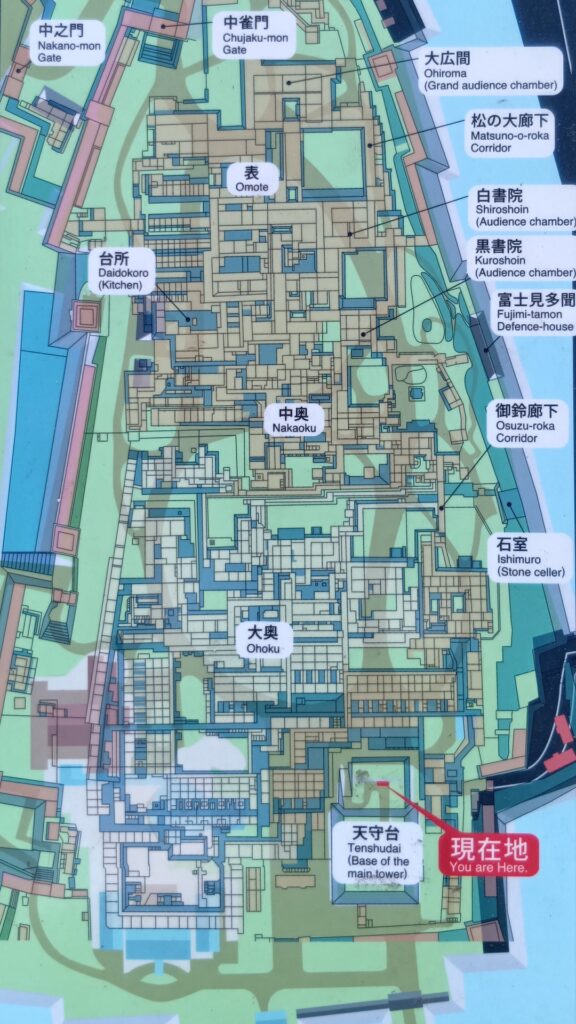

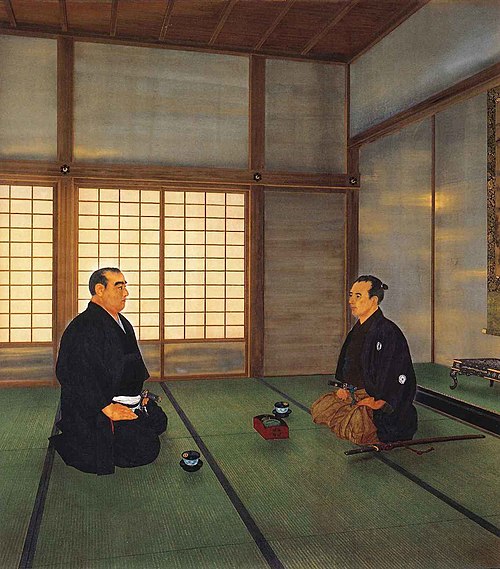

よく知られている通り「表」「中奥」「大奥」の三つに区分されていました。「表」は、儀式が行われ、幕府の役人が職務を行う、公邸に当たる場所でした。例えば、大名が将軍に謁見する場合、玄関(式台)から入って、遠侍という建物の「虎の間」で待ちます。そして大広間で謁見となるのですが、大身の大名でも、上段の間の将軍から相当離れた下座で平伏したそうです。

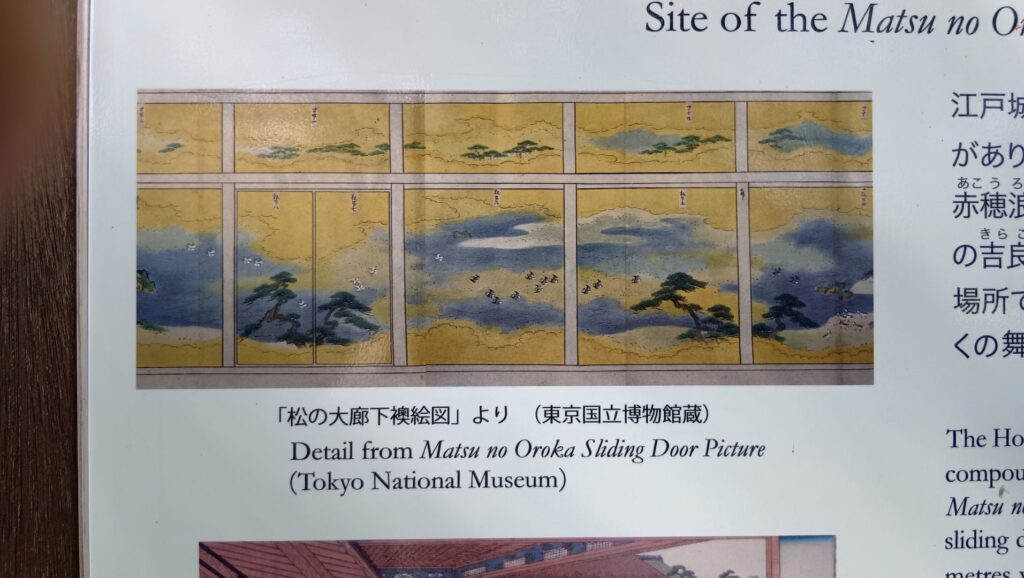

その奥の方が、諸大名などと対面も行ったのが白書院です。大広間と白書院をつなぐのが、「赤穂事件」で有名な松の大廊下です。白書院から竹の廊下を経た奥が、幕閣などとの対面などに使われた黒書院です。

そこから先が将軍の公邸の「中奥」です。対面所として使われる「御座の間」、寝室や居間として使われた「御休息の間」などがありました。ところで、老中などの幕閣はどこにいたかというと表と中奥の中間にある「御用部屋」でした。初期は中奥にあったそうですが、刃傷事件が起きたことで、少し遠くに移されました。それが、取次ぎを行う側用人が台頭する一因になったそうです。それから、各大名が登城したときの居場所ですが、これも大名のランクで細かく分けられていました。例えば、大身の外様大名は大広間席、御三家は大廊下席に詰めていました。意外と将軍の居場所とは離れていて、中央の政治にはなるべく関与させないという意図があったのかもしれません。譜代大名は、白書院にある「帝鑑の間」にいました。段々、将軍に近づいていきます。そして黒書院にあった「溜の間」詰めが最も格が高く、重要事項は幕閣の諮問を受ける立場にありました。会津藩松平家、彦根藩井伊家、高松藩松平家の三家は常にこの場を占め(定溜)、功績によって認められる大名家もありました(飛溜)。これも、大名の忠節を奨励し、将軍・幕府の下にコントロールするシステムの一つだったのでしょう。

そして「大奥」ですが、奥女中には、大奥のことを口外しないという厳しい法度あったため、その関心の高さの割に実態は知られていません。この制度は春日局が確立したと言われ、ここにも厳しい身分制度がありました。

高位になると、城から外に出ることは、ほとんどできませんでした。将軍や御台所の代理で寺社に参詣することはありましたが、門限に遅れ「絵島事件」のようなことも起こっています。将軍にしても、よりどりみどりではなく、予め吟味され選ばれた将軍のお世話係(御中臈)から側室が出たのです。男子禁制と相まって、筋目正しい将軍の世継ぎを得るという、これも権威・体制を維持するための仕組みの一つでした。

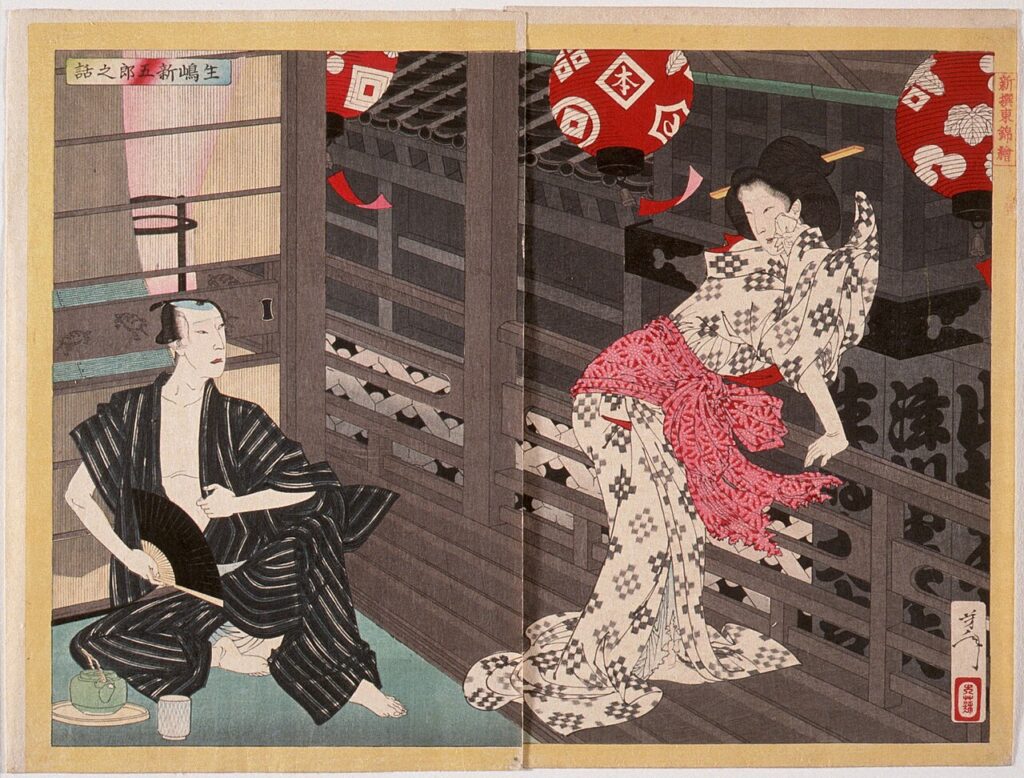

それでも、生涯をかけて務めたり、奉公務めのキャリアとして応募する女性もいたので、当時はステイタスの一つだったのでしょう。大奥の女中の限られた娯楽の中に、大奥内で行われた歌舞伎鑑賞がありました。大奥なので、演じたのも女性の役者でした。そのときの衣装が残されていて、大奥の華やかな一面を伝えています。

江戸城激動の歴史

盤石に見えた幕府と江戸城でしたが、その最大の敵は火事でした。天守のところで出てきた明暦の大火の他にも、多くの火災に見舞われます。しかし、中枢の本丸御殿に限れば、明暦の大火後、1659年(万治2年)に建てられた御殿が、その後180年以上健在でした。江戸の町では大火が度々ありましたが、江戸城の中心部は延焼を逃れていたのです。この状況が変わったのが幕末です。町の火災は減ったのに、御殿の火災が頻発するようになるのです。水野忠邦による天保の改革が挫折した後くらいからです。1844年(天保15年)長らく保った本丸御殿が焼けましたが、翌年再建されました。ところが、次に本丸御殿が焼けたのは、ペリー来航後の1859年(安政6年)で、15年も持たなかったのです。ときの将軍・徳川家茂は、西の丸に移りました(本丸御殿はまた翌年再建)。大老・井伊直弼の彦根藩救援隊が活躍したそうです。

そして翌年、安政7年3月3日、桃の節句の総登城の日に、桜田門外の変が起こります。彦根藩は事前に襲撃情報をつかんでいましたが、お供の人数は決まっているので、警護を強化させなかったそうです。幕府を守るためのルールが、時代に合わなくなった象徴的な例だったのかもしれません。その年の11月に本丸御殿が再建されますが、その3年後(1863年、文久3年)またも焼失しました。同時に二の丸御殿も焼け、6月に西の丸御殿も焼けていたので、家茂と妻の和宮は、行くところがなくなり、御三卿の清水邸、田安邸を転々とする有様でした。この前後で、家茂は2度の上洛をしています。幕末の混乱で幕府の財政事情はきびしく、これらの御殿を全て建て直す余力はありませんでした。再建中の西の丸御殿の規模を縮小して完成させ、これが最後の御殿となったのです(1864年、元治元年)。1865年(慶応元年)家茂は、西の丸御殿から第二次長州征討のために出陣し、二度と戻ってくることはありませんでした(翌年大坂城で病没)。

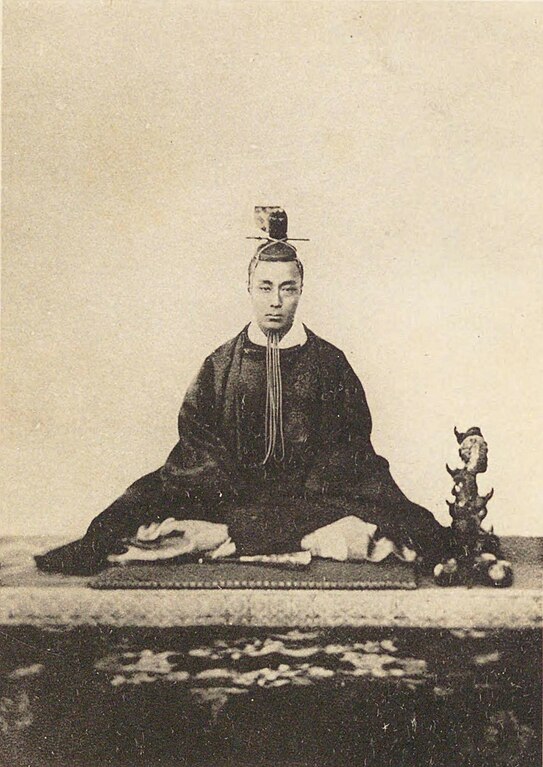

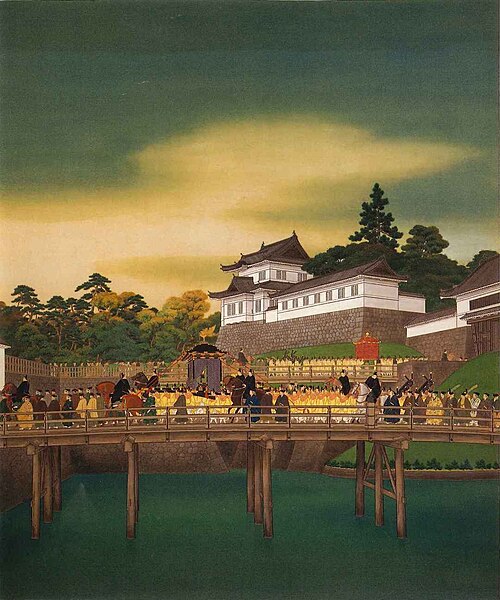

政局の中心は、朝廷がある京都に移りました。「最後の将軍」徳川慶喜が将軍になったのも、大政奉還により辞めたのも二条城です。その慶喜が江戸城(西の丸)に帰ってきたのは、1868年、慶応4年1月13日、鳥羽伏見の戦いに敗れ、朝廷に恭順の意思を固めていました。主戦派の小栗忠順をクビにし、恭順派の勝海舟をトップに据えて、2月12日は寛永寺で謹慎に入ります。そして3月13・14日の勝海舟・西郷隆盛の会見を経て、4月11日の江戸城引き渡しとなるのです。官軍が入ったのは御殿のある西の丸でした。明治元年と改称された10月13日、「東京城」と改められた江戸城に明治天皇が行幸しました。その場所も西の丸御殿だったので、それ以来、その場所が皇居になったのです。

リンク、参考情報

・江戸城に迫る、東京都立図書館

・特別展「江戸 大奥」、東京国立博物館

・「幻の江戸百年/鈴木理生著」ちくまライブラリー

・「江戸城の全貌/萩原さちこ著 」さくら舎

・「日本の都市 誕生の謎/竹村公太郎著」ビジネス社

・「江戸城の土木工事 石垣・堀・曲輪/後藤宏樹」吉川弘文館

・「江戸城 将軍家の生活/村井益男著」吉川弘文館

・「歴史群像名城シリーズ7 江戸城」学研

・「江戸城大奥をめざす村の娘: 生麦村関口千恵の生涯/大口勇次郎著」山川出版社

・「徳川氏の関東入国に関する一考察/村上直氏論文」法政大学学術機関リポジトリ

・「江戸城の火災被害に関する研究/伊藤渉氏論文」東京理科大学工学部第一部建築学科辻本研究室

・NHK「ザ・プレミアム よみがえる江戸城」2014年放送

・NHK日曜美術館「大奥 美の世界」2025年放送