立地と歴史

安濃津城の戦いの舞台

津城は、過去には伊勢国と呼ばれた三重県の、現在はその県庁所在地となっている津市にありました。津市は、自らを世界で一番短い名前の都市であると称しています。津は単に港を意味します。もともと、この辺りは安濃津(あのつ)と呼ばれ、安濃の港といった意味になります。安濃津は中世においては、三津(さんしん)の一つとして栄えました。ところが、1498年に起こった明応地震とそれに続く津波により壊滅的な打撃を受け、廃れてしまいます。

伊勢国の範囲と城の位置この辺りの平地には、安濃津城と呼ばれる城もあり、それが津城の前身に当たります。有名な関ヶ原の戦いが起こる直前の1600年、安濃津城の戦いと呼ばれる関ヶ原の前哨戦がこの城で起こりました。西軍から派遣された大軍が、東軍に属していた富田信高の寡兵が守る城を攻撃したのです。守備側は降伏せざるを得ませんでした。その結果、この城は荒廃しました。1600年の関ヶ原の戦いでは東軍が最終的に勝利を収めましたが、その中核である徳川幕府は安濃津城周辺にはもっと強力な大名と城が必要と考えました。それは、伊勢国からそれ程遠くない位置にあった大坂城には豊臣氏が健在であり、幕府と対立関係にあったからです。

藤堂高虎の平時の居城として改装

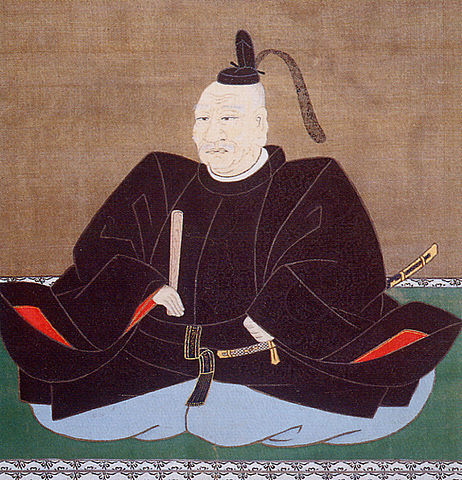

1608年、幕府は安濃津城主を富田信高から藤堂高虎に交替させました。高虎は譜代大名ではなく、幕府の創始者である徳川家康に長く仕えていたわけではありませんでした。彼は築城の名手としてよく知られており、宇和島城、大洲城、今治城などを築いていました。また、有名な江戸城、名古屋城、京都の二条城などの建設では、幕府の手助けをしました。高虎はそれらにより、幕府の信頼を得ていました。幕府は高虎に、西の大坂城の豊臣氏に対抗できるだけの強力な城を築くことを期待したのです。高虎は、安濃津城を大改装することでその期待に応えました。そしてこの間、城の名前は津城と改められました。

また高虎は、伊勢国の西にあり、大坂により近い伊賀国にも伊賀上野城を所有していました。彼自身、津城は平時の居城であり、一方伊賀上野城は戦時のためのもう一つの居城であるとしていました。しかし、津城は平地にあり、高虎の平時のための本拠地であるとしても十分な防御力は備えていたのです。また、高虎の城づくりのコンセプトも反映して築かれました。

高虎の城づくりのコンセプト

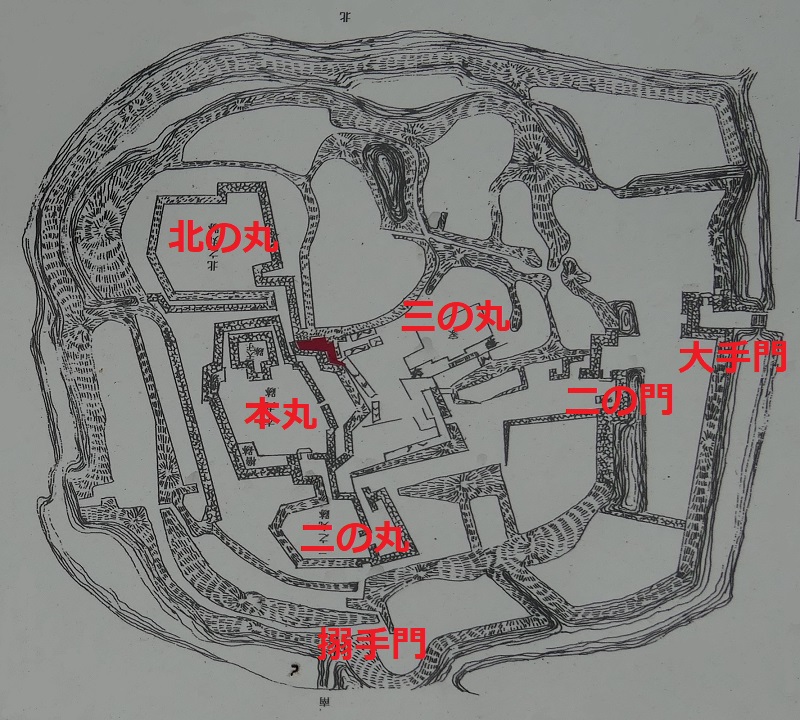

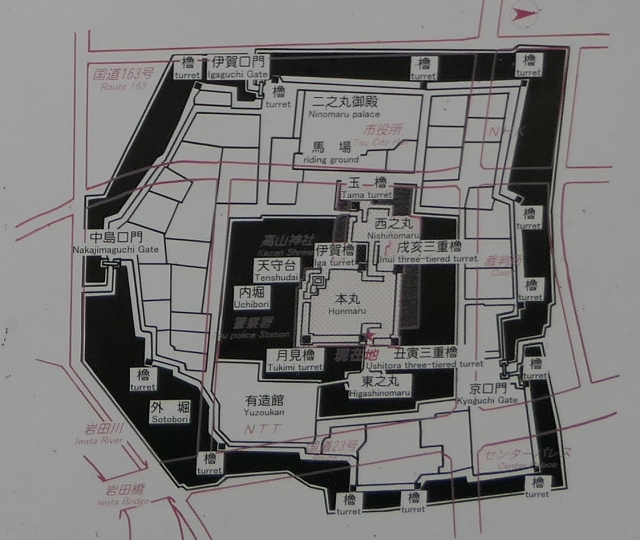

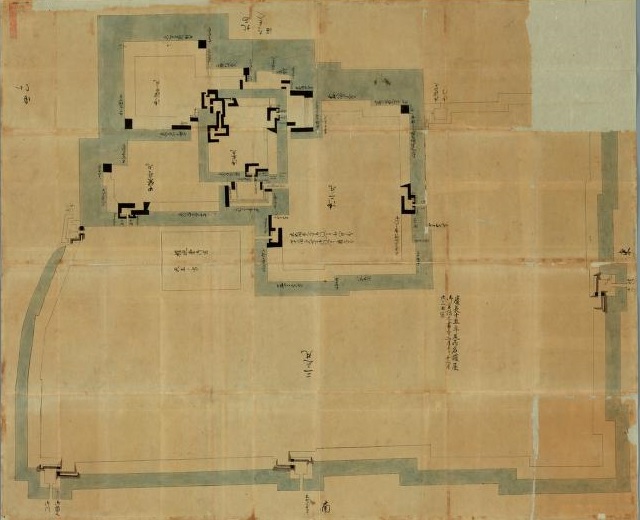

本丸は、シンプルな四角形をしていて、建設しやすく且つ大軍の収容も可能でした。防御が弱いようにも感じますが、広い内堀や高い石垣に囲まれ、石垣の上には多くの櫓が築かれました。本丸の門は、桝形と呼ばれる四角い防御空間により、強固に守られていました。その上に、門に入るためには内堀の中にある出丸と呼ばれる小さな曲輪を経由する必要がありました。二の丸と外堀はその周りを取り囲んで作られました。このような構造は、今治城、名古屋城、二条城、篠山城など高虎が築いた他の城でも見ることができます。

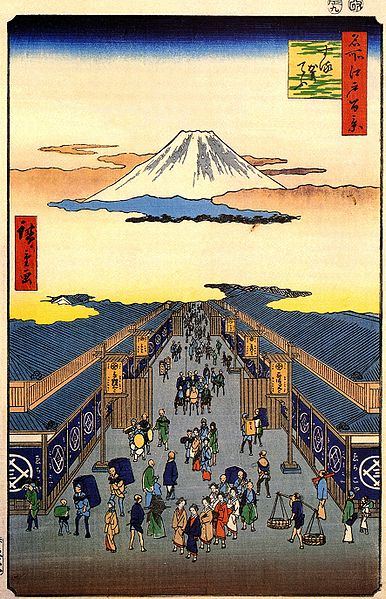

1615年に幕府が豊臣氏を滅ぼした後は、津城は江戸時代を通じて、藤堂氏が治めた津藩の本拠地となりました。津城の城下町は繁栄し、伊勢参宮街道の通り道にもなりました。