立地と歴史

日向国唯一の総石垣造りの城

延岡は、かつては日向国と呼ばれた宮崎県の北部に位置する工業都市です。日向国は南北に長く、平地と山地が入り組んでいます。よって、17世紀後半に伊東氏が君臨していた時期を除き、江戸時代の末期まで多くの小領主によって分割されていました。これらの小領主たちは、佐土原城や飫肥城のような主に自然の地形を利用した土造りの城に住んでいました。しかし、延岡城はこの国では唯一の総石垣造りの城であり、高橋元種(たかはしもとたね)によって築かれました。

宮崎県の範囲と城の位置

才能に恵まれていた高橋元種

元種は、元は日向国の北の筑前国の一部を支配していた秋月氏の出身で、高橋氏に養子に出されました。1587年に豊臣秀吉が天下統一事業のために九州地方に侵攻したとき、元種とその出身母体の秋月氏は、秀吉に早期に降伏しその事業の手助けをしました。元種は秀吉に気に入られ、九州が平定された後、秀吉により延岡地方の領主に抜擢されました。元種は、上役に対して随分よい印象を持たれる人物だったようです。

秀吉が亡くなった後の1600年、徳川家康に率いられた東軍と、豊臣氏を支持する石田三成に率いられた西軍が、関ヶ原において天下分け目の戦いを行います。元種は西軍に属し、関ヶ原近くの大垣城に留まっていました。元種が西軍の関ヶ原の敗戦を聞いたとき、彼は直ちに東軍に寝返り、西軍の諸将を殺害し、家康に降伏したのです。その結果、彼の領地は家康が設立した徳川幕府によって安堵されました。元種は機を見るに敏であったのです。

砂州の上に築かれ防御力が強い城

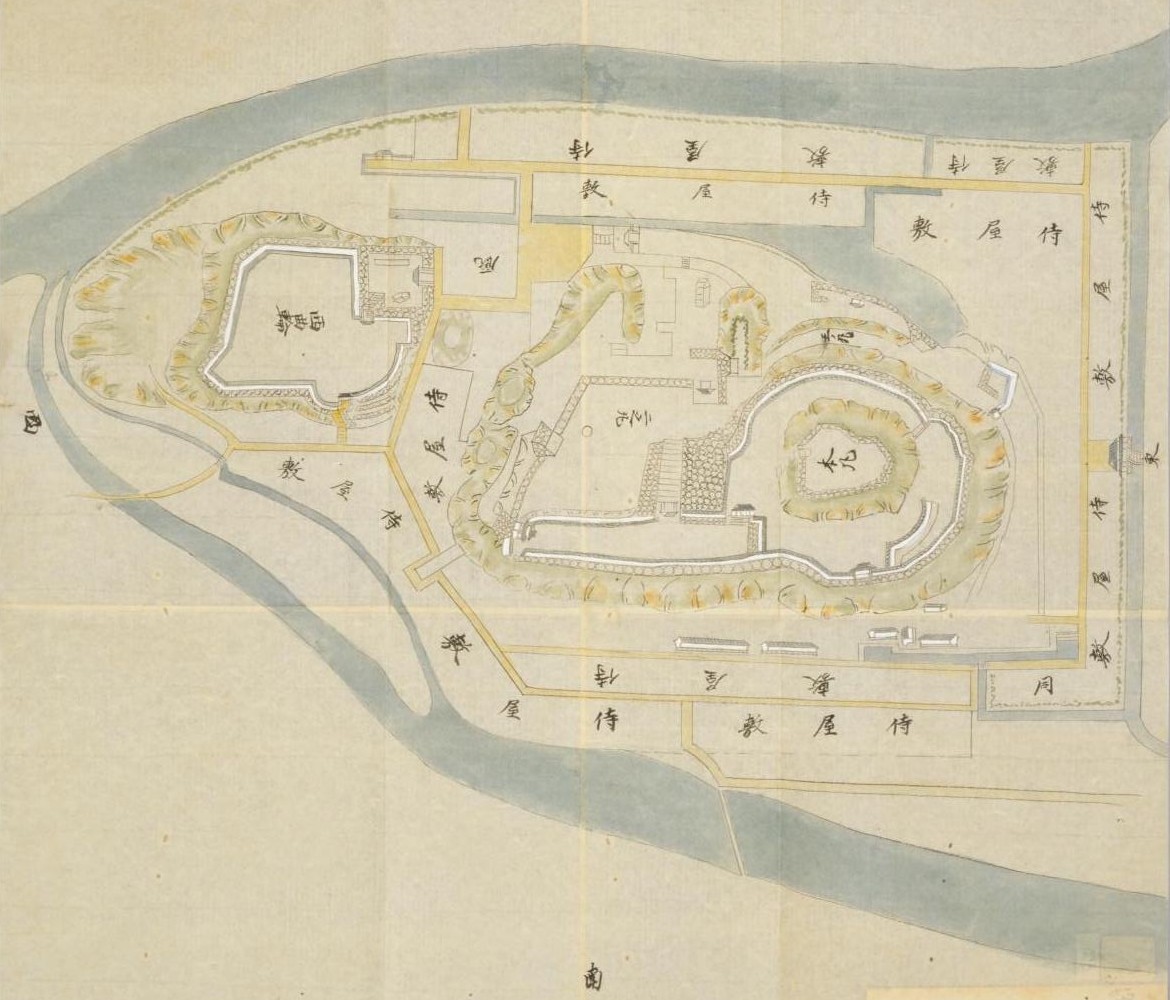

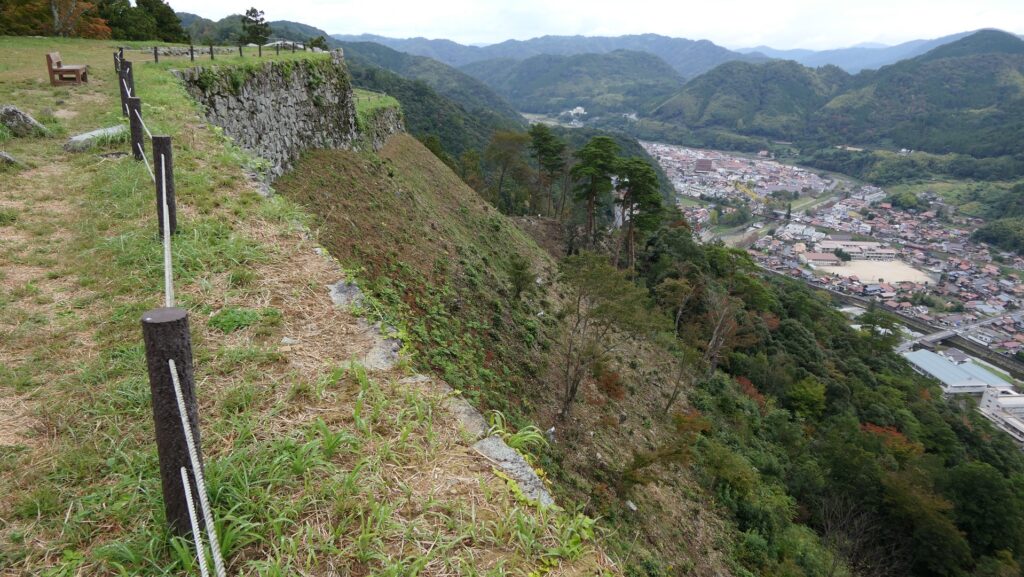

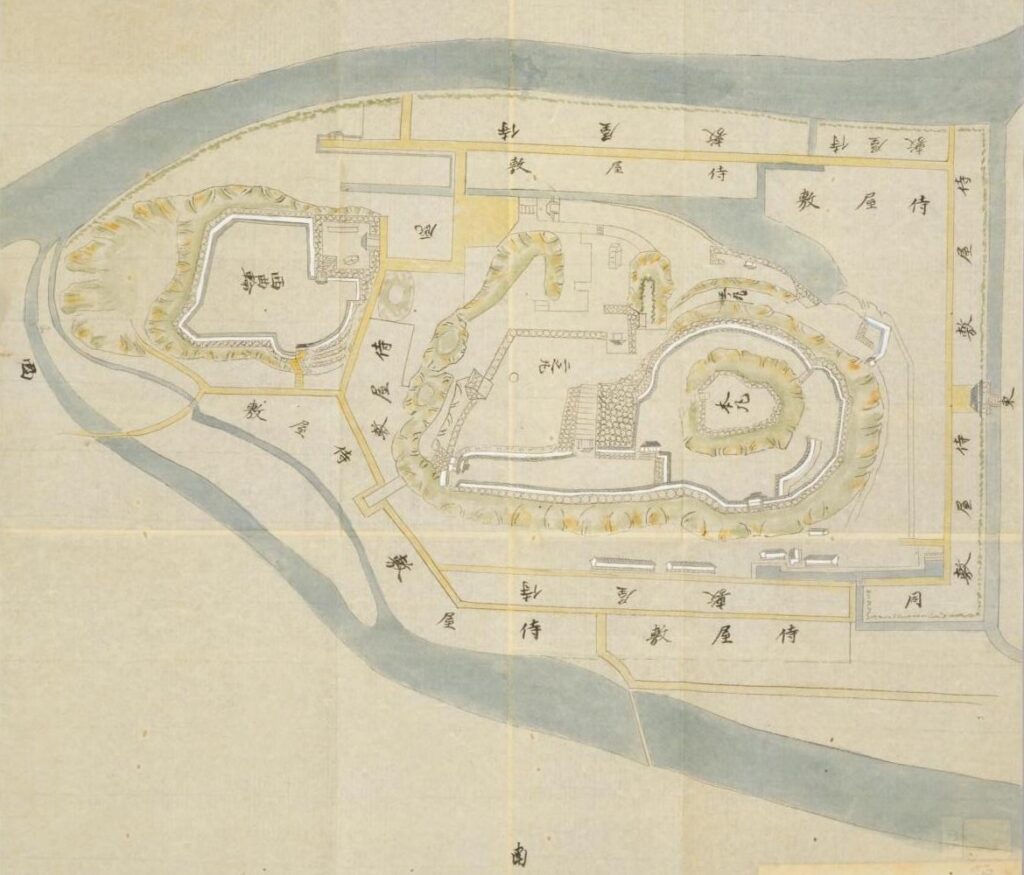

その後、元種は延岡城と呼ばれるようになる新しい本拠地を、五ヶ瀬川(ごかせがわ)と大瀬川(おせがわ)に挟まれた砂州にある丘の上にに築きました。天守曲輪、本丸、二の丸、三の丸が階段状に築かれ、これらの曲輪は総石垣造りでした。しかし実際には、天守曲輪には天守は築かれませんでした。砂州は、城を含む武家屋敷部分と町人地に分けられ、堀によって隔てられていましたが、たった一つの橋によってつながっていました。その上、砂州を囲む川には当初は橋がかかっていませんでした。防御の観点からはとても望ましい立地だったのです。もし敵がなんとか丘の麓にある大手門にたどり着いたとしても、頂上に達するには更に5つの門を過ぎ、11回も曲がらねばなりませんでした。

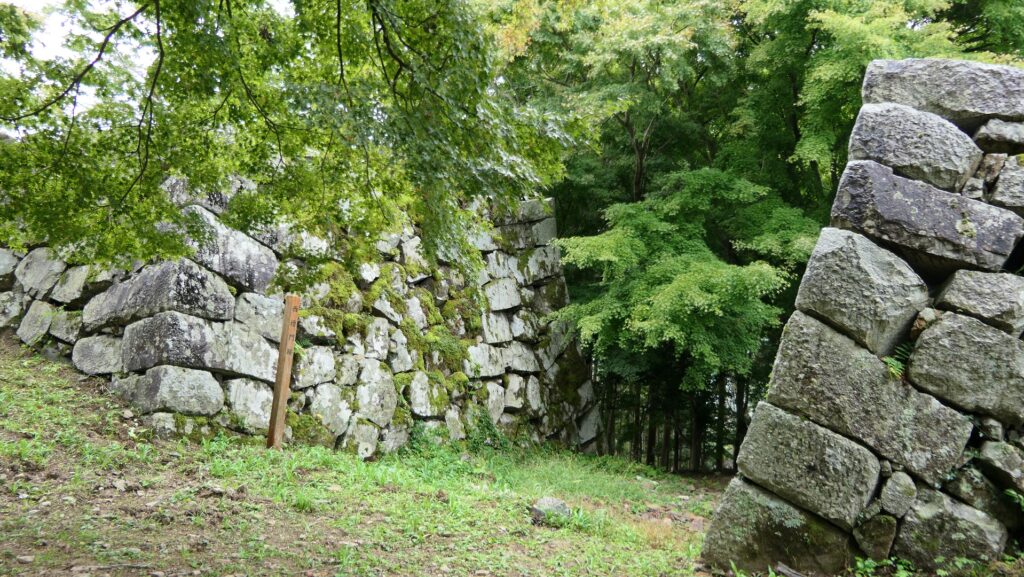

城で最もすばらしい石垣は「千人殺しの石垣」と呼ばれ、高さが約19mあります。これは九州地方では、熊本城、小倉城に次ぎ、3番目の高さです。トップの2つの城は、加藤清正や細川忠興のような豊臣秀吉や徳川家康配下の大大名が築いたものであり、彼らは元種のような一地方大名よりずっと大きな領土を持っていました。またこの石垣は、自然石を用いて積まれていて、優れた石工職人の集団を招かなければ、当時はそのような高さに積むことは不可能でした。元種は、われわれば想像するよりずっと財力や中央とのコネを持っていたに違いありません。この「千人殺し」のニックネームは、石垣の規模を表していて、もし隅の基部の石を引き抜いたなら、石垣が崩れてその下にいる敵の兵士を千人も殺せるだろうという例えから来ています。

元種、突然改易される

元種は1613年に突然、幕府から改易されてしまいます。彼は、津和野藩でトラブルを起こし逃亡した彼の妻の親族を、かくまっていたのです。津和野藩の藩主、坂崎直盛は偏執的で、このことを幕府に訴えたのです。たったこれだけのことで、このような深刻な結果を本当に招いたのか、今だに不確かですが、事実として元種は短い間に現れ、そして去っていったのでした。彼の業績はもっと研究されるべきでしょう。延岡城とその周りの地域は延岡藩として、有馬氏に引き継がれ、城には櫓がいくつも築かれて1656年に完成しました。平和であった江戸時代には、川と城の間に橋がかけられ、天守曲輪にあった太鼓櫓は人々に時を知らせていました。幸いにも延岡城では幕末まで戦いは起こらず、そのときには内藤氏が城と藩を治めていました。