現地案内

現在武蔵松山城跡は、これも有名な史跡である吉見百穴のとなりにあり、駐車場などビジターが訪れやすい環境が整っています。城跡は今でも市野川に囲まれていますが、周りには道路または歩道を通っています。

城周辺の航空写真

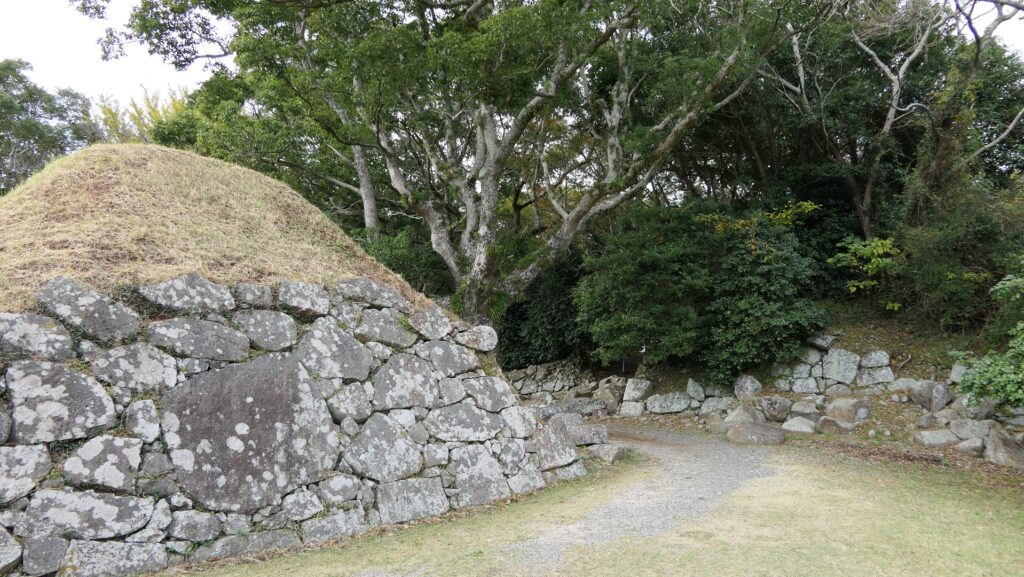

岩山を活用した史跡群

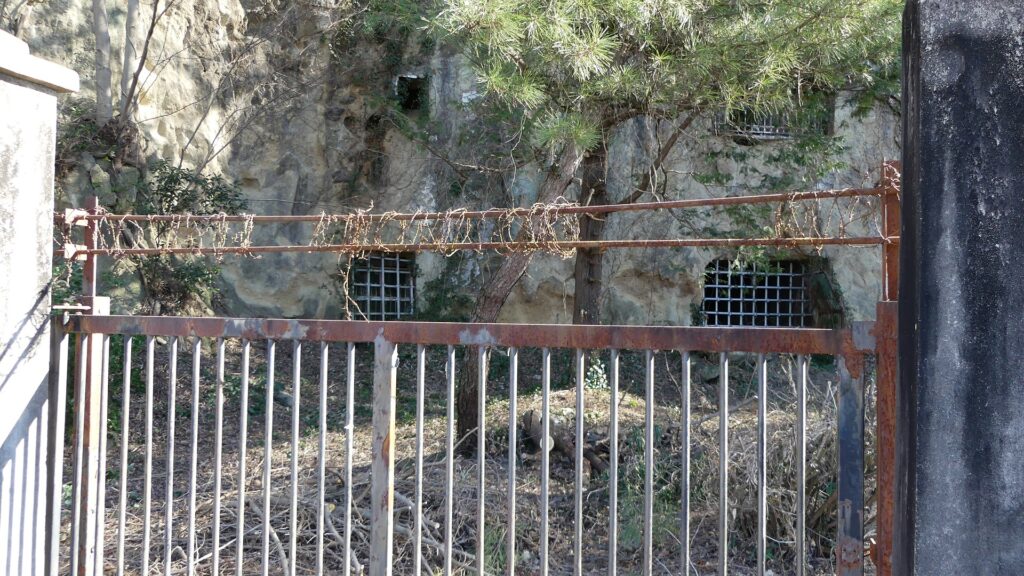

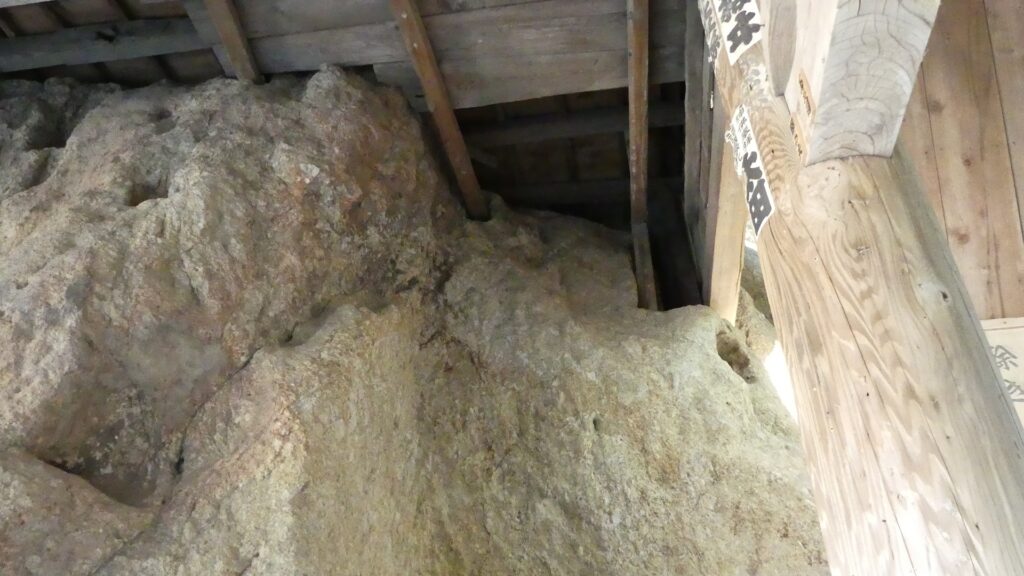

城があった城山の側面は岩がむき出しになっていて、城以外の史跡もあります(岩室観音堂、第二次世界大戦中の地下軍需工場跡、現代の岩窟ホテル跡)。

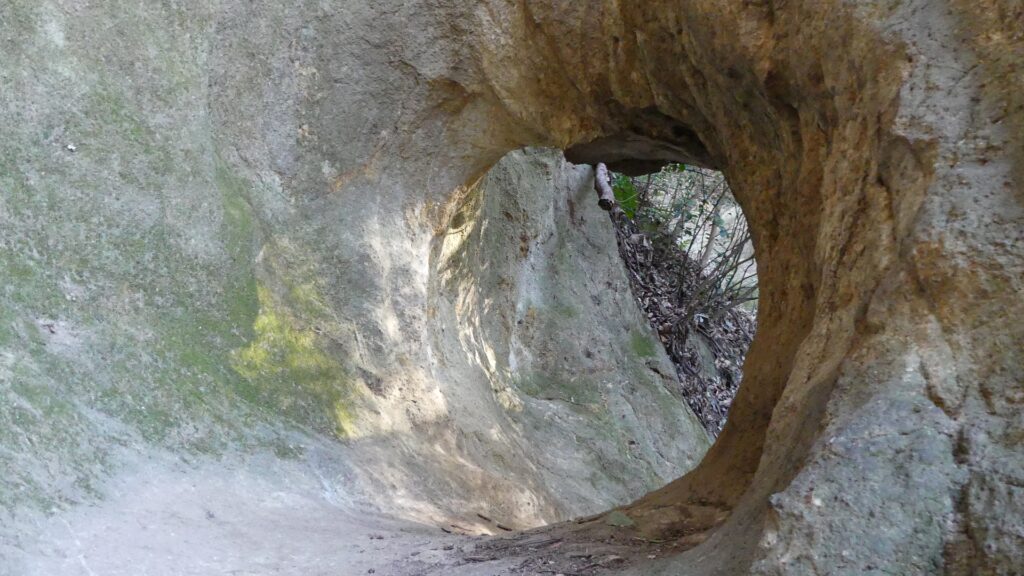

特に岩室観音堂は、城があったときから存在し(現在の建物は江戸時代に再建)、観音堂建物は岩の上に直接建てられています。「懸造り」と呼ばれる珍しい形式です。観音堂の奥は谷間となっていて、城の搦手道の一つであったと言われています(現在は通行禁止)。通行禁止箇所の手前には、ハート形の岩穴(胎内くぐり)があり、ここをくぐると安産・所願成就のご利益があると言われています。

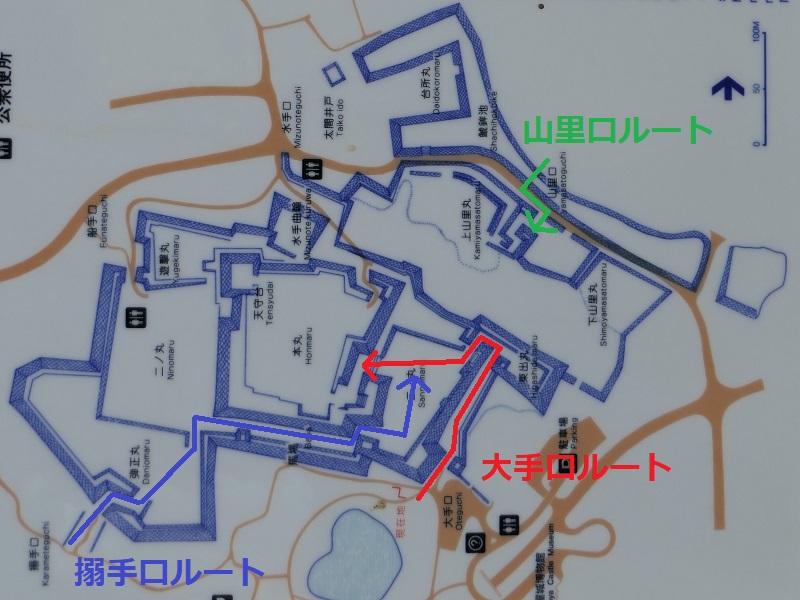

3つの出入口

現在の城跡には概ね3つの出入口があります(大手口、根古屋口、搦手口)。このうち、歩きやすいのは根古屋口、距離が短いのは搦手口なのですが、おすすめは大手口です。城の防御システムがよくわかるからです。大手口に行くには、吉見百穴駐車場から出て左に曲がり坂を登っていきます。先に根古屋口入口を通り過ぎます(わかりずらいですが)。右側に「松山城跡」という看板が見えたら右に曲がって小径に入ります。右手の山側にもう1回看板が見えてきますが、ここが大手口の入口です。

城周辺地図、赤破線は駐車場から大手口までの道のり

特徴、見どころ

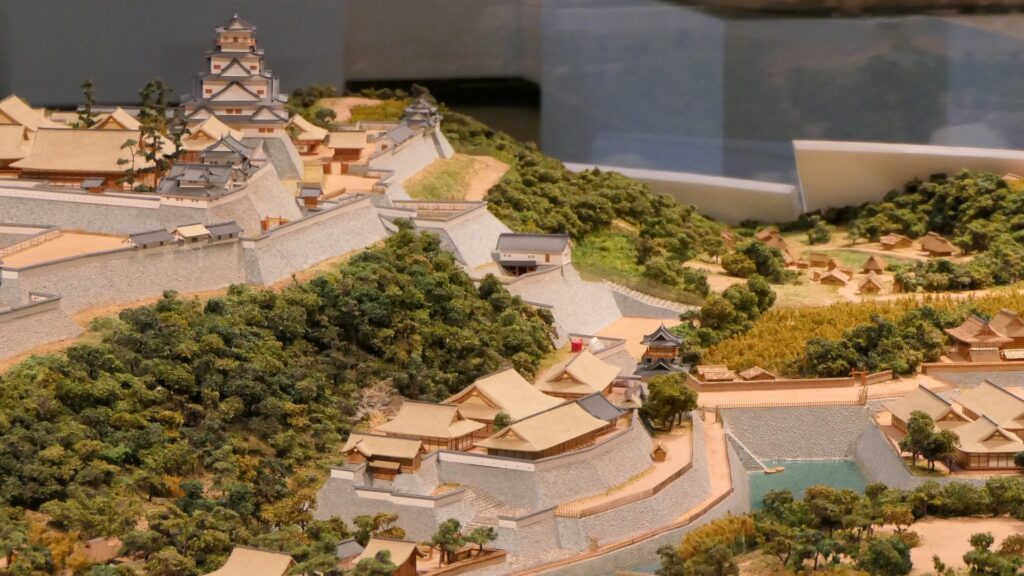

特徴ある防御システム

武蔵松山城の比高(麓から頂上までの高さ)は40mくらいしかありません。更に大手口まである程度登っているので、ここからだともっと低いでしょう。そのため、この城では特徴ある防御システムを構築していました。それは、この城の主要部約2万7千㎡のうち、半分以上が堀か切岸に割り当てられていたということです。守備兵が使用できる平坦面は、約3分の1しかありませんでした。また、守備兵が駐屯する曲輪は通常は土塁に囲まれているのですが、この城にはほとんどそれがなく、代わりに柵が使われていたようです。平坦面をなるべく多くするためと、城からの見通しをよくするためでした。堀には土橋がほとんどなく、城の中心部に行くにはアップダウンを繰り返す必要があったのです。

主要な曲輪には標柱や説明板がありますが、通路は山道のままで、休憩施設はありません。この城跡は現時点では私有地なので仕方ないでしょう。大手口から入って最初の主要曲輪は、曲輪4です。この曲輪は、現在は単なる平地ですが、先の方を見ると、深い空堀の向こうに三ノ曲輪が一段高い位置に見えます。もし曲輪4が敵に占領されても、三ノ曲輪から守備兵が有利な位置から反撃できるようになっています。

。

通路でもある空堀

その空堀は今でも人が通れるようになっていますが、最後の城主、松平氏のときには大手道だったと言われています。そのためか、根古屋口からのルートはこの堀にも通じていて、堀への入口部分は防衛のためジグザグになっています。曲輪4もその方向に張り出していて(進行方向右側、北側)、先端に櫓でもあったのではないでしょうか