特徴、見どころ(金沢城石垣めぐり)

金沢城にもう一回行ってみます。前回「金沢城見学コース」としていくつかご紹介しましたが、城を全般的にご紹介する内容でした。金沢城は「石垣の博物館」と言われていますが、そのときは石垣を十分ご紹介できなかった、と思っていました。そこで、今回は石垣中心に城を回ってみます。城の管理事務所からも、いくつかコースが紹介されていますので、そこからピックアップして回ってみたいと思います。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しています。よろしかったらご覧ください。

「城内ルート」前編

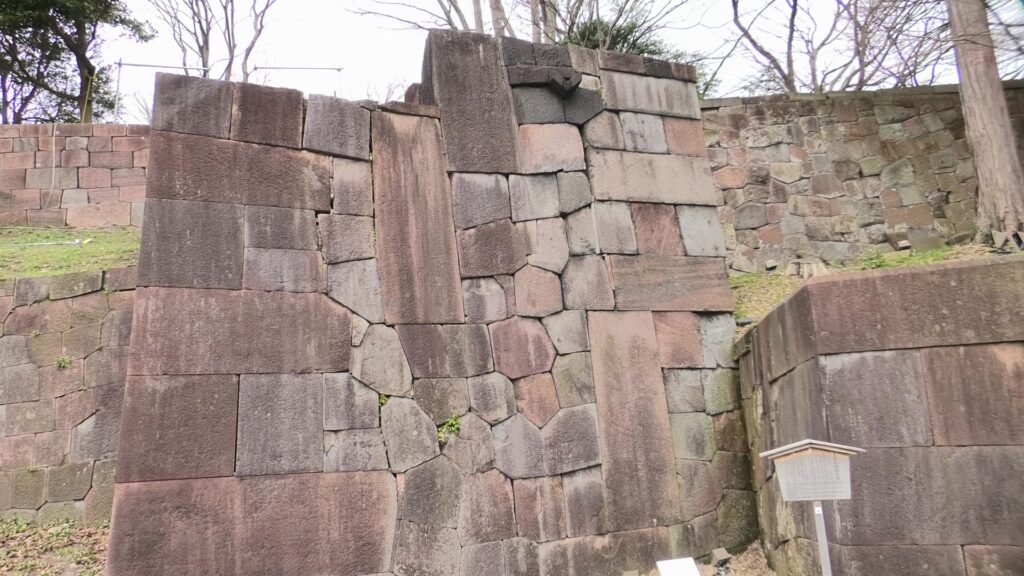

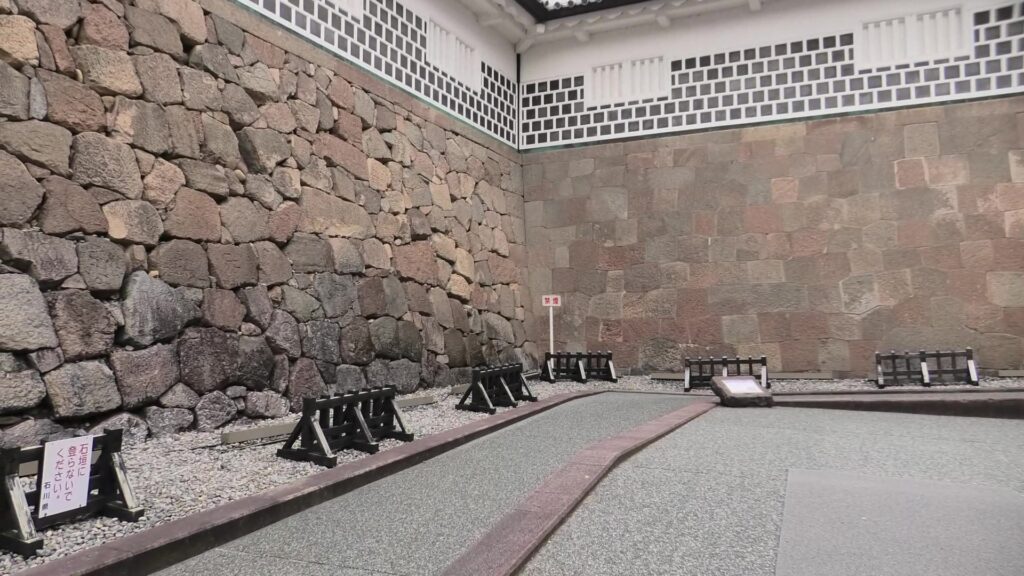

①石川門石垣:まずは「城内ルート」して設定されている10ヶ所の石垣を回りましょう。また石川門に来ました。相変わらず威厳があってかっこいいです。枡形の中の石垣に特徴がありましが、そこが1番目のチェックポイントです。枡形内の石垣が左右で違う積み方をされています。左側(北面)が租加工石積み(打込みハギ)、右側(東面)が切石積み(切込みハギ)になっています。左側の石垣にはマークがたくさんついていますが、「刻印」といってそれぞれの石を積んだ職人やグループを識別するためと言われています。その左側の方が古い形式で寛永期の築造(金沢城調査研究所の分類では4期))、右側の方が明和期の改修時(1765年、明和2年)に積まれたそうです(6期)。なぜこんな目立つところで、違う積み方を残したのでしょうか。江戸時代から「これはおかしい」という意見があったそうです。ただ、石川門の建物は、寛永期に建てたものが宝暦の大火で焼失していて(1759年)、再建されるのが石垣改修後(1788年)ですので、前からあった石垣を単純に再利用したのかもしれませんし、設計者の趣味でわざと残したのかもしれません。こんなところにも門の歴史が見て取れます。

②内堀石垣:続いて、石川門を越えて、三の丸に入りましょう。復元された櫓や門が並んでいて壮観です。2番目の石垣は、その手前の内堀石垣です。内堀及び石垣自体は、その櫓や門と一緒に復元されたものです(1999〜2000年)。創建は寛永の大火(1631年)の後と言われているので(4期)、その時代のものを想定して復元したそうです。復元の技術も大したものです。

➂菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓石垣:3番目が復元された櫓群(菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓)の石垣です。ついつい櫓の方に目が行ってしまいますが、そのベースとなっている石垣も大事です。この石垣はオリジナルで、創健は寛永の大火後ですが(4期)、その後の火災の被害などからの修復が重なり、結果的に租加工石積みや切石積みが混在しています。出入口など重要なところは切石積みが多いようです。

④二の丸北面石垣:菱櫓の角を曲がっていきましょう。4番目の二の丸北面の石垣です。結構古そうな感じがします。ここは租加工積みなのですが、石の大きさを揃えてきれいに積まれています(布積み)。寛永の大火後(4期)に創建され、1666年(寛文6年、5期)に改修されたものが残っています。石垣職人の藩士(穴生)後藤家3代目の権兵衛が携わっていて、後に6代目の後藤彦三郎が、城内で二番目の出来、と称賛しています(一番は鯉喉櫓台石垣ですが一旦壊され、現在は復元されています)。職人の仕事と誇りが今に伝えられているのです。

⑤土橋門石垣:二の丸北面石垣と内堀に沿って進んで行くと、5番目の土橋門石垣に至ります(4期創建、西側は5期・東側は7期改修)。何気なく通り過ぎてしまいそうですが、意識して見てみると、きれいな石垣です。門東側の石垣には六角形の亀甲石が組み込まれています(切石積み)。水に親しむ亀ということで、防火の願いが込められたそうです(金沢城は火災につぐ火災でした)。実際に、この門が文化の大火(1808年)の被害を免れたときは、この石垣のおかげだと言われました。そのときの人々の気持ちを表しているのです。

「城内ルート」後編

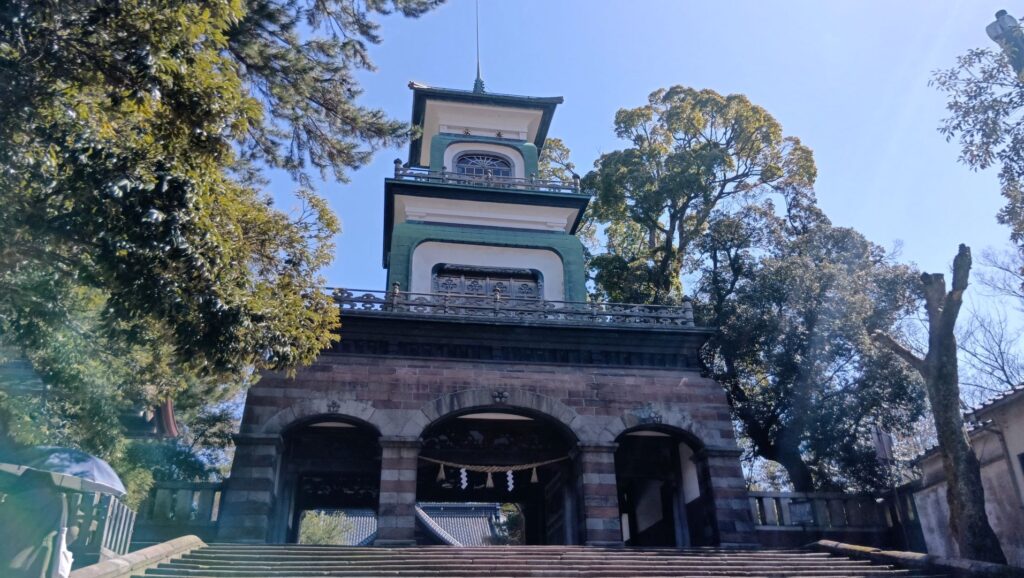

⑥数寄屋敷石垣:城内ルート後編は、土橋門から折り返して中心部に入っていきます。小さな門を通ります。これは現存する「切手門」で、これから行く石垣のところにあった数寄屋敷への通用門だったのです(一旦他の場所に移され、原位置に戻ってきました)。屋敷へ通う女中の通行手形を改めたということで、この名になったと言われます。その後に通り過ぎる洋館は、旧第六旅団司令部庁舎です。軍隊が使っていた頃のもので、これも城の歴史の一コマです。6番目が「数寄屋敷石垣」です。ここもきれいに積まれています(布積み)。石の表面を長方形に仕上げた「切石積み」の技法が使われています。ここは側室たちが住んだ所なので、積み方も場に合わせたのかもしれません。創建は寛永期(4期)で、その後改修が続けられました。面白いのが、進んだ先です。刻印だらけです。ここは、この城で特に刻印が多い場所です(4期の石を5期に積み直したそうです)。刻印は分担を示したものと聞いていましたが、なんだか遊び心のようなものも感じます。

⑦戌亥櫓石垣:続いて、二の丸を通って、本丸に向かいます。極楽橋は渡らず、違うルートの途中に次のチェックポイントがあります。戌亥櫓石垣です。これも寛永期(4期)の創建です(5期・6期に改修)。角のところはともかく、これまでと比べると粗い石を使っています(粗加工石積み)。しかし、当初は隙間に平らな石を詰め込み、切石積みのように見せていたそうです(経年で多くが抜け落ちてしまったとか)。いろんな工夫をしていたのです。

⑧三十間長屋:三十間長屋にやってきました。ここにも石垣があるのか、と思ってしまいますが、土台のところを見ると、確かにあります。建物に目を奪われて気づきませんでした。こちらは切石積みですが「金場取り残し積み」という、わざと粗い面を残す技法が使われています。よく見ると随分凝っています。この建物も焼失と再建の歴史があって(現存建物は幕末(1858年)の再建)、この石垣の方が古いのです(寛永期(4期)の創建、6期の改修)。

⑨鉄門石垣:9番目は鉄門石垣です。ここは本丸の正門だったので、石垣もきれいな切石積みが用いられています(寛永期(4期)の創建、6期の改修)。石の形も多角形に加工されています。石垣を見ると、その場所の重要度がわかります。

⑩東の丸北面石垣:城内ルートの最後は、本丸を下ったところにある東の丸北面石垣です。金沢城で最も古い石垣の一つです。今までに見た石垣と様子が違います。自然石や粗割りした石を積み上げた「野面積み」になっています。前田利家がいた文禄期(1期)に築造されました。そういう石を使ってよくこんなに高く積み上げたと思います(約13m)。今まで残っているわけですから、相当な職人技なのでしょう。10ヶ所の石垣、それぞれ個性的ですごく楽しめましたが、次は他のルートからピックアっプしていきます。

「城内外連絡ルート」より

色紙短冊積み石垣:後半戦、まずは「城内外連絡ルート」から取り上げます。二の丸に戻って、いもり坂を下ります(いもり坂は明治になって作られた通路)。坂の途中から入っていくのは、玉泉院丸庭園に面した、色紙短冊積み石垣です。この石垣は切石積みで、前田綱紀が藩主だった時代(5期)に築かれたと言われています。この頃に金沢藩の石垣技術が成熟し、文化的にも発展していました。金沢城の最盛期と言っていい時期でした。色紙は方形、短冊は長方形ということなので、それらを組み合わせて、滝を表現したそうです。これはもう、庭園の景観の一部になっています。

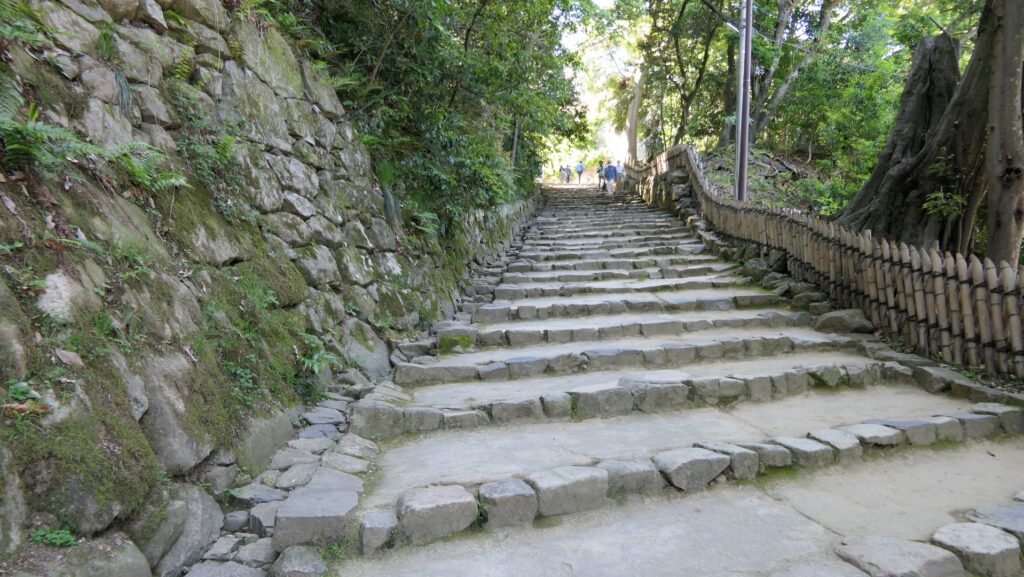

薪の丸東側の石垣:いもり坂に戻って、また下ります。「薪の丸(たきぎのまる)コース」という標識があります。これは「城内外連絡ルート」の一部で、ここから脇道に入っていきましょう。山道という感じです。でも、それに似つかわしくない石垣があります。これが「薪の丸東側の石垣」です。(租加工石積み、寛永期(4期)創建、寛文期(5期)改修)薪の丸には、伝来の宝物(刀剣・書籍等)を収める蔵があったそうです。それより前は薪を置いた場所で、名前の由来となりました。の石垣も後藤権兵衛が完成させました。

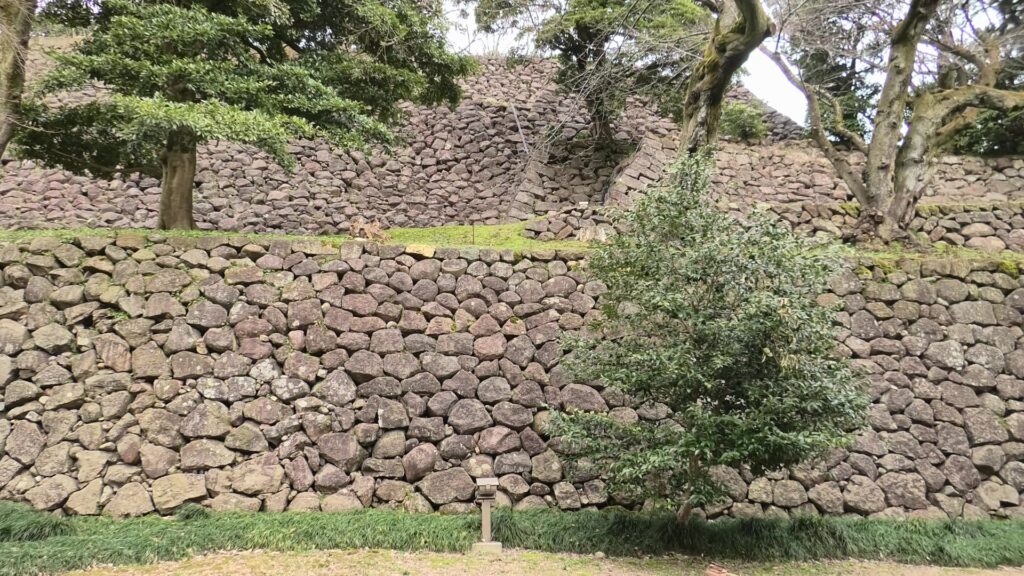

申酉櫓下の石垣:ここから上に行くと、三十間長屋に着きますが、まっすぐ進みます。山の斜面を進む、みたいです。この先にまたおもしろい石垣があるのです。斜面一杯に石垣が積まれています。それだけでもすごいですが、石垣を見上げてみましょう。石垣が継ぎ足されています。「申酉櫓下の石垣」と呼ばれている場所です。右側(東側)が主に前田利長が治めた慶長期(2期)の石垣で、割石積みといって、自然石積みから粗加工石積みの中間の段階の積み方のようです。城作りを進めていた時期です。左側は、前田利常の時代(寛永期・3期)に本丸を拡張するために継ぎ足されたのです。寛永の大火があった後で、先ほどの鉄門の造営と連動しています。仕上げは、古い方の石垣に合わせたそうです。

「城外周コース」+おすすめ

本丸南面の高石垣:最後のセクションは「城外周コース」と独自のおすすめをミックスしてご紹介します。これも前回とかぶりますが、百間堀を歩いてみます。スタート地点は「本丸南面の高石垣」です。明治になってから改修されたそうですが、すばらしいです。かつては慶長期(2期・割石積み)に創建された城内随一の高石垣(約24m)でした。その上に櫓があったのだから、壮観だったでしょう。

蓮池堀縁の石垣、東の丸東側の石垣:百間堀跡も、ここが堀だったと思うと、すごいです。ここも飽きないコースの一つでしょう。堀跡のすぐ横の石垣は、「蓮池堀(百間堀)縁の石垣」で、少し新しいのですが(元和期・3期・粗加工石積み)、その上にそびえるのが、これも城内最古の「東の丸東側の石垣」(文禄期・1期・自然石積み)です。途中に小段が設けられていますが、高さ21mで、当時としては日本有数でした。強いお城を作ろうという意思を感じます。

三の丸東面の石垣:石垣は、石川門の下まで続くのですが、興味深いことがあります。石垣は、ずっと古い感じのものが続いています。この三の丸東面の石垣は、江戸後期に大改修されたのですが(7期)、古い堀縁の石垣に合わせて、荒々しく仕上げられたのです。金沢城の石垣はかくあるべしというのがあったのでしょうか。

河北門の石垣:次は独自のおすすめで、城内に飛びますが「河北門の石垣」です。復元された門ですが、一ノ門左右の石垣はオリジナルです。他の部分の石垣は復元されたのですが、さすが三御門の一つらしく、すばらしいです(切石積み)。強さと美しさがバランスされていると思います。オリジナルは、宝暦の大火後、石川門よりも早く改修されたそうです(6期)。それだけ大事な門だったということでしょう。

大手門の石垣:ラストは城内をショートカットして、大手門(尾坂門)跡に来ました。なんといっても、ここには大手門らしい鏡石があります。右側の角にある石が、城内最大のものだそうです。築かれたのも早い時期(慶長期・2期)で、割石積みの手法です。こうやって見てくると、本丸や大手門の周りに古い石垣があって、城の中心部が別のところ(二の丸など)に移ってから、いろんな石垣が築かれたことがわかりました。城の石垣と歴史がリンクしてます。

リンク、参考情報

・金沢城と兼六園 リーフレットダウンロード

・石川県金沢城調査研究所Youtubeチャンネル

・金沢城調査研究パンフレット「金沢城を探る」

・「石垣の名城 完全ガイド/千田嘉博編著」講談社