立地と歴史

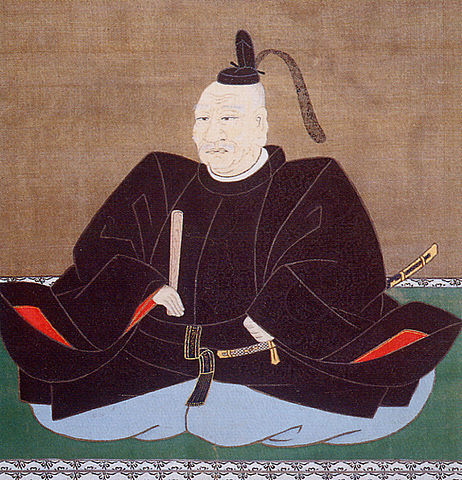

藤堂高虎が理想の本拠地として築城

今治城は、かつて伊予国と呼ばれた愛媛県の北部に位置している今治市にあります。この城は1604年に、築城の名人として知られる藤堂高虎によって築かれました。それまでにも彼はいくつもの城を築いていました。例えば他の武将の部下として和歌山城や赤木城を、伊予国の一部を領する独立した大名になってからは宇和島城や大洲城が挙げられるでしょう。しかし今治城は、彼が独立後一から築き上げることができた最初の本拠地としての城でした。つまり高虎はこの城の建設に、それまでの経験や考えの全てを投入することができたのです。その結果、今治城は高虎の城の中でも記念碑的な作品となりました。

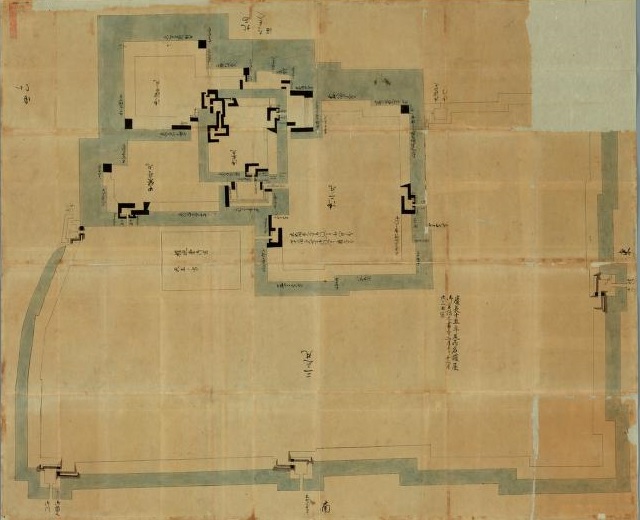

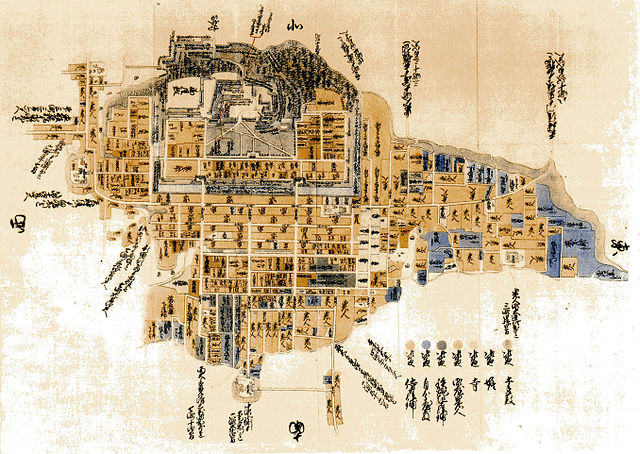

この城の建設以前に、高虎は1597年の朝鮮侵攻に水軍の大将として参陣しました。この経験から高虎は、新しい城には水軍の支援と水上交通の利便性が得られる立地が必要と考えました。そのため今治城は、海城且つ平城として瀬戸内海に面していました。しかしそれまでは、そのような立地は困難且つ危険と考えられていました。海岸の地盤は軟弱であり、平地では敵に容易に攻められてしまうからです。これらを防ぐために、まず犬走りと呼ばれる段が石垣の基礎部分として築かれました。犬走りは、敵が攻めてきたときには柵を立てて攻撃を防ぐためにも使われることになっていました。またこの城は水堀によって三重に囲まれ、堀の水は海から供給されました。

シンプルだが防御力を確保した縄張り

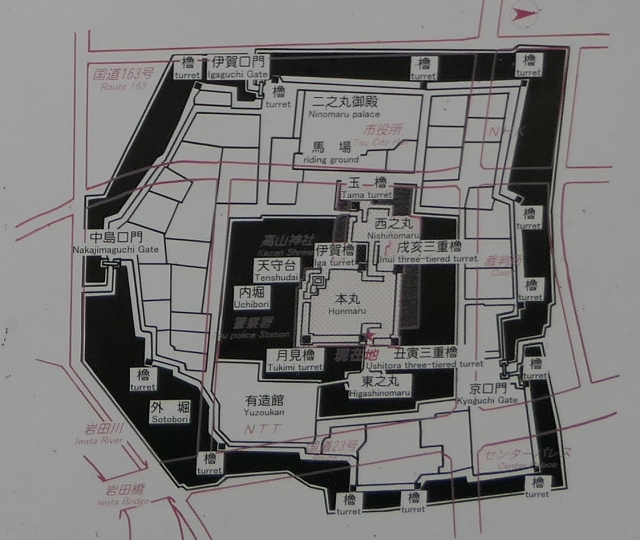

今治地域に特有な条件の他にも、高虎は今治城に新しく共通且つ簡便な建設手法を持ち込みましたが、それであっても突然の敵襲にもきちんと対応できるようになっていました。本丸と二の丸が組み合わされた城の主要部分は、シンプルな四角い形をしていて、建設が容易で且つ多くの将兵を収容できました。一方で防御面で不安がありそうですが、広い内堀、高石垣、その上に築かれた櫓群により囲まれていました。主要部への門は、桝形と呼ばれる四角い防御空間により固く守られていました。その上に大手門に入るには、内堀の手前にある出丸と呼ばれる小曲輪を通らなければならず、その出丸にも桝形がありました。そして土橋を渡って大手門に至ったのです。このような構造は、高虎が後に築城に関与することになる名古屋城、二条城、篠山城などにも見ることができます。

層塔式天守を考案したか

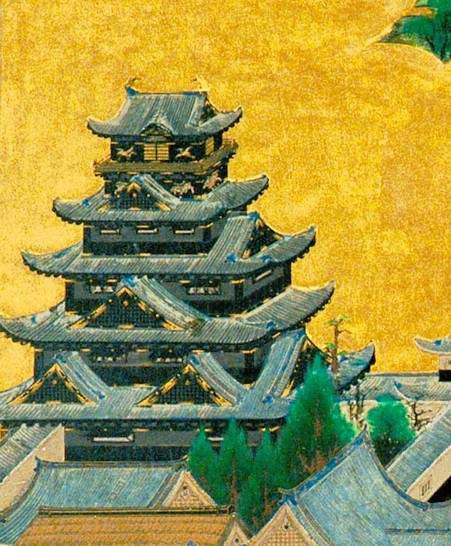

もう一つの高虎の城づくりに関する革命は、層塔式と呼ばれる新しいタイプの天守です。それまでの天守は通常、望楼式と呼ばれる形式で建てられ、破風や華頭窓といった多くの装飾がなされていました。新しい層塔式では、単純な四角い床面が、最上階に向かって逓減していき、屋根は最低限のものでした。この形式により効率的に天守を建設でき、防御にも適していました。今治城の天守は、最初の層塔式天守と言われており、5層で本丸に築かれました。

実は、その天守が本当に今治城に築かれたかどうかは発掘によって科学的には証明されていないのです。それは高虎が今治城での短い在城期間の後、1608年に伊賀上野城に移った際、その天守が撤去され、別の場所に移設されてしまったからなのです。高虎は一時、その天守を自身の伊賀上野城のために使おうと考えていたのですが、幕府の命により建設された亀山城のために、幕府に献上することにしました。亀山城の天守の古写真を見ると、確かに5層で層塔式の形をしています。この逸話は、高虎の伝記と藤堂氏の年譜にしか記録されていません。今治城の現場では、天守台石垣のような直接的な証拠はみつかっていないのです。歴史家の中には、今治城天守は天守台石垣を使わず、地面の上に直接建てられたのではないかと推測している人もいます。

今治城そのものは、高虎の親族の藤堂高吉(たかよし)が1635年まで、その後は久松松平(ひさまつまつだいら)氏が引き継ぎました。久松松平氏は、もとは単に久松と称していましたが、将軍の親族の家名である松平を名乗ることを許されました。徳川家康の母親が、後妻として嫁いでいたからです。久松松平氏は江戸時代末期まで、今治藩として城とその周辺地域を支配しました。