特徴、見どころ

城の中心部、本丸

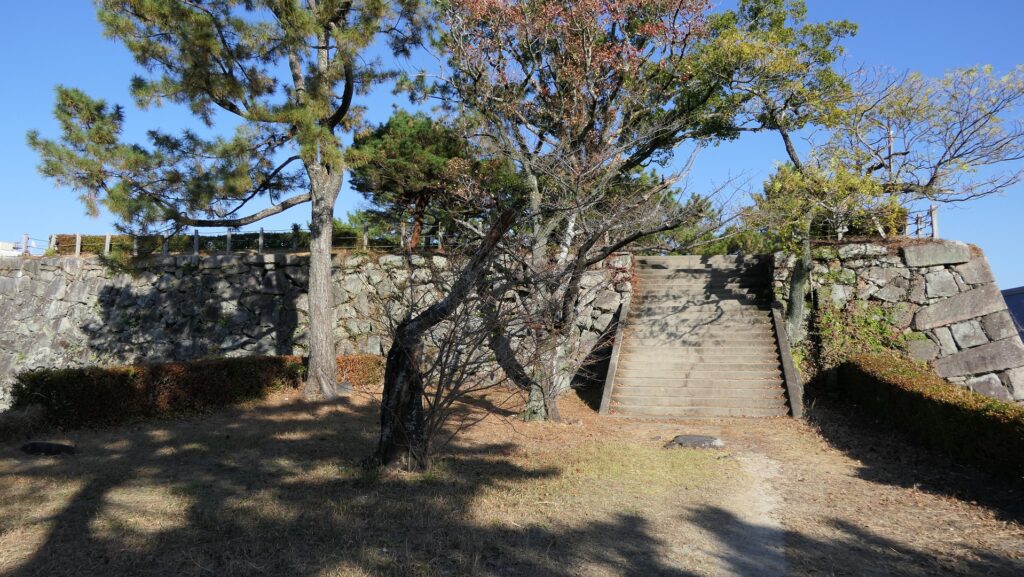

本丸下段には多くの櫓があり、城の防衛の要となっていました。現在はそれらの建物は残っていませんが、その分石垣の下を通っている通路をはっきり見下ろして確認することができます。

本丸周辺の地図

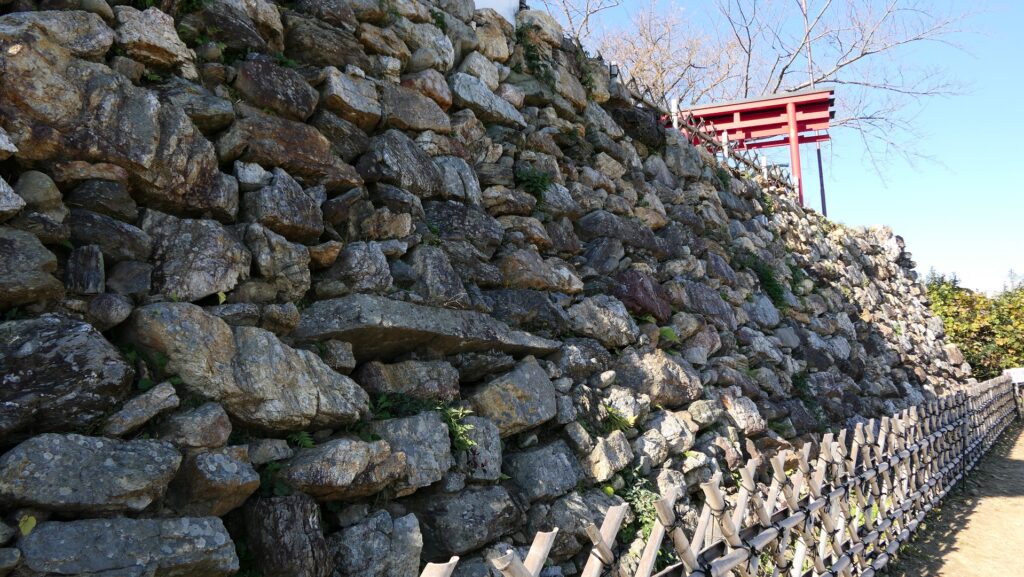

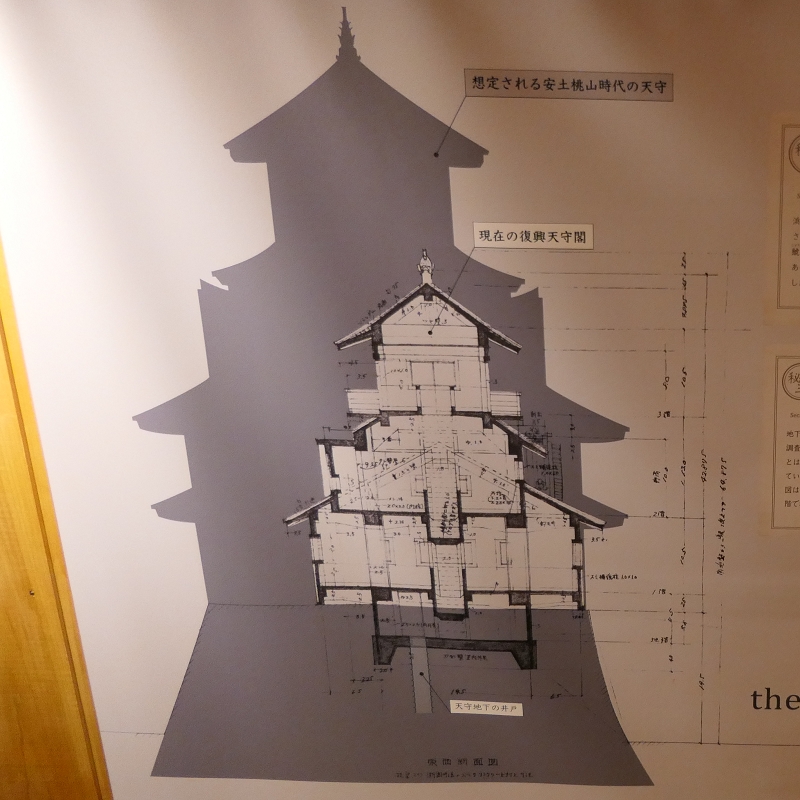

本丸上段には櫓、屋敷、そして天守がありました。天守台石垣は、蒲生氏郷が最初に城を築いたときそのままの状態で残っています。とても古風に見えます。また、石垣の一部には、石棺が用いられています。築城工事のために、いかに石材が急いて集められたかわかる事例です。ここは城では最高地点にあたるので、山並みを背後に、市街地の眺めを楽しむことができます。

その後

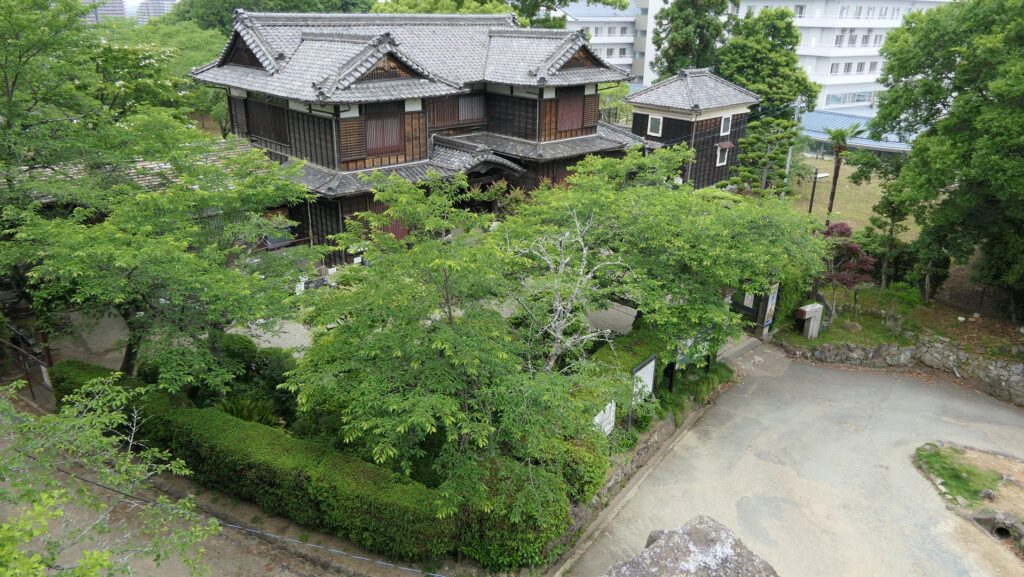

明治維新後、松坂城は廃城となり、城の建物は撤去されるか、失火により失われました。城の主要部分は1881年に松阪公園に転用されました。一方、それ以外の部分は市街地になっていきました。以前の城下町であった松阪市は、1998年から2003年までの16年もの間、城の石垣の大修繕を行ってきました。また、城跡としての調査も行ってきています。城跡としては、2011年に国の史跡に指定されました。

私の感想

松坂城を訪れる前は、私は蒲生氏郷やこの城のことをあまり知りませんでした。実際に訪れているときでも、なぜこの地方都市にこんなにもすごい石垣を持った城があるのだろうと思っていました。しかし、蒲生氏郷やこの城の歴史のことを学んでみると、すっかり納得しました。松阪市には、この城跡や氏郷の記憶を末永く伝えていってほしいと思います。なにしろ。氏郷なしにはこの街自体が存在しなかったわけですから。

ここに行くには

車で行く場合:伊勢自動車道の松阪ICから約15分かかります。公園の脇にビジター向けの駐車場があります。

公共交通機関を使う場合は、松阪駅から歩いて15分かかります。

東京から松阪駅まで:東海道新幹線に乗って、名古屋駅で快速列車「みえ」か、近鉄の近鉄名古屋線に乗り換えてください。

リンク、参考情報

・国指定史跡・日本100名城 松坂城跡、松阪市

・「蒲生氏郷 戦国を駆け抜けた部将」安土城考古博物館

・「よみがえる日本の城16」学研

・「日本の城改訂版第86号」デアゴスティーニジャパン

これで終わります。ありがとうございました。

「松坂城その1」に戻ります。

「松坂城その2」に戻ります。