特徴、見どころ

現存している本丸正門

現在、佐賀城跡のほとんどは佐賀県庁などの公共施設が立ち並ぶ場所になっています。外堀が今でもこれらの場所を囲んでいますが、内堀など他の堀は埋め立てられています。本丸は佐賀の乱を生き残り、主には歴史公園として整備されています。本丸の正門は鯱の門と呼ばれており、この城跡では数少ない現存建物です。この門を通るときには、門の柱や扉に佐賀の乱での弾痕をいくつか見ることができます。これらは、乱のときに起こった戦いの現実を示す直接の証拠なのです。

城周辺の航空写真

復元された本丸御殿

門の内側では、直正が再建した御殿が、元通りの様式で部分的に復元されています。その入口の前には、江戸末期に佐賀藩が西洋から輸入した大砲の実物や複製品が展示されています。佐賀藩自身が製造した大砲は、残念ながら残っていません。もしそのうちいくらかでも残っていれば、間違いなく国宝級の歴史遺産となっていたことでしょう。

御殿の内部はとても豪華で、320畳の大広間などがあります。また、佐賀藩が成し遂げた業績に関する展示もあります。例えば、藩がどのように製鉄を行ったのか理解できるよう反射炉の模型が展示されています。御殿の奥の方では、御座間と呼ばれる鍋島直正の居間がオリジナルの屋根や柱を使ってこれも復元されています。直正の等身大の写真パネルが、彼が座っていたのと同じ所に据えられていて、どのようにその場所を使っていたのか想像できます。

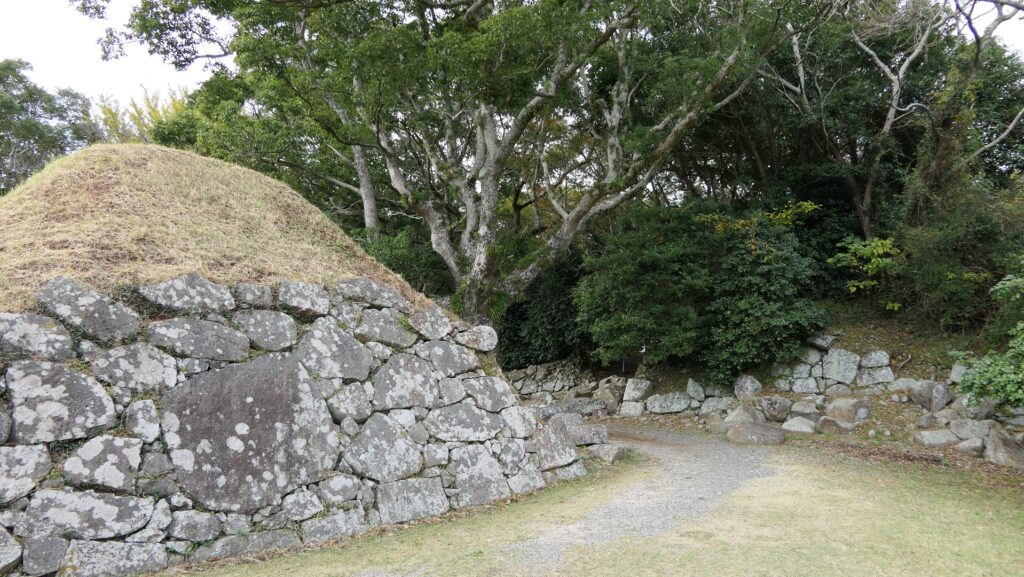

大規模な天守台石垣

復元された御殿の近くには、天守台石垣が残っています。天守の詳細はいまだ不明です。天守に関する確かな記録がないまま、早々に焼けてしまったからです。しかし、天守台の大きさから、天守はかなり大きかったであろうと想像できます。歴史家は、天守台の大きさと言い伝えから、天守は小倉城のものに似ていたのではないかと推定しています。天守台の上には歩いて登ることができ、そこからは本丸、特に御殿の上からの眺めを楽しむことができます。