立地と歴史

武蔵松山城は、現在の埼玉県吉見町にあった城です。かつては単に「松山城」と呼ばれていましたが、全国には他にも多くの「松山城」がありました。そのため現在では、それらと区別するために便宜上「武蔵(かつて城があった国名)」を頭に付けて呼ばれることが多いです。また城の城下町は、吉見町に隣接する「東松山市」になっていますが、こちらも元は単に「松山」という地名でした。この町に市制が施行されるとき、名前が愛媛県松山市と重複するということで、「東」にある「松山市」となったのです。ちなみに城の名前も「松山市」にある松山城は、単に「松山城」と呼ばれることが多く、本家という感じがします。しかし武蔵松山城が現役であった戦国時代においては、こちらが本家というべき程の注目を集めました。

代表的な松山城の位置

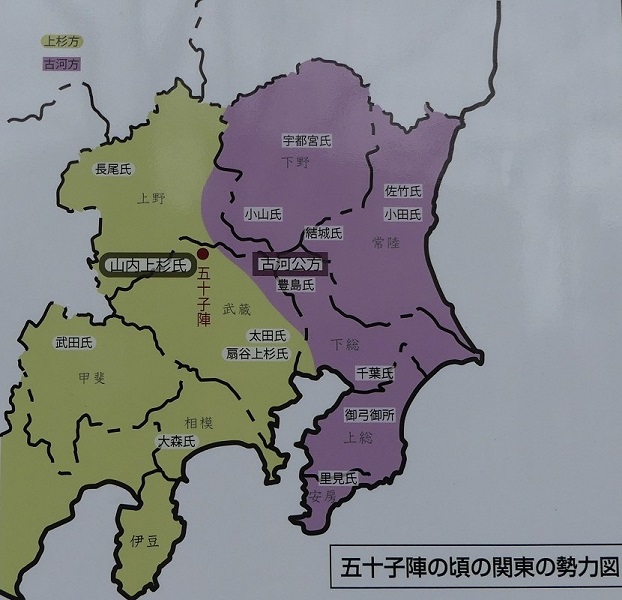

武蔵国を制するための重要拠点

この城は15世紀後半に、扇谷上杉氏の家臣、上田氏によって築かれたと言われています。当時は関東地方も戦後時代の動乱期に突入していて、扇谷上杉氏は関東管領の山内上杉氏とともに、関東公方の足利氏と戦っていました(享徳の乱)。またその後は内訌により、両上杉氏が相戦うという状況にもなっていました(長享の乱)。武蔵松山城は、武蔵国北部(現在の埼玉県)の中央部(比企郡)に位置し、武蔵国を制するための重要拠点であるとともに、諸勢力の境目にも当たりました。また、当時の主要幹線の一つ、鎌倉街道上道が比企郡を通っており、交通の要所でもありました。そのため、この城は周辺の城(杉山城、菅谷城、小倉城など)とともに、頻繁に攻防の対象となりました。しかし、両上杉氏内訌の間に北条氏が関東地方に侵攻し、1545年の川越城の戦いで扇谷上杉氏が滅亡すると、これらの城は北条氏のものとなります。なお、少し前の1537年に北条方の山中主膳が、上杉方の難波田憲重が守る武州松山城を攻めたとき、両将の間で和歌の交換があり、「松山城風流合戦」として伝えられています。(憲重は、1545年に川越城で戦死しました)

埼玉県(武蔵国北部)の範囲と城の位置

上杉氏、北条氏の攻防の舞台

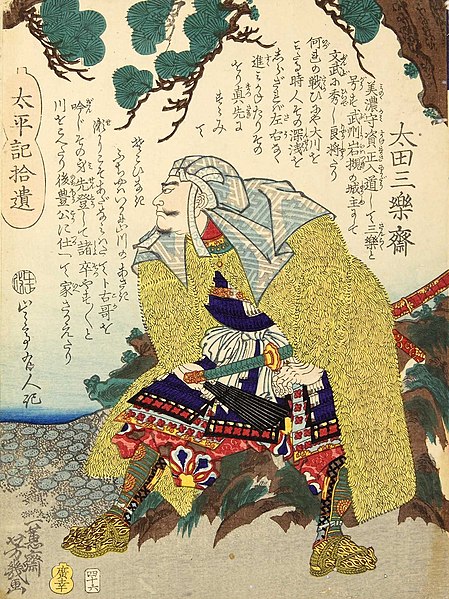

武蔵松山城から南東約30kmに位置する岩槻城城主の太田資正は、元は扇谷上杉氏の家臣でしたが、北条氏に従っていました。しかし彼は内心、娘婿(難波田憲重)が城主だった武蔵松山城を奪還し、且つ北条氏を駆逐し、この地方を関東公方や関東管領が協力して支配する秩序に回復させようと考えていました。同じ頃、北条氏によって越後国(現在の新潟県)に追われた関東管領(山内)上杉憲政は、長尾景虎(のちの上杉謙信、以下謙信で統一)に助けを求めていました。これらの動きが1560年の謙信の関東侵攻(第2次越山、第1次は1552年だった)に結びつきます。このとき参陣した関東諸将の名前が載っている「関東幕注文(かんとうまくちゅうもん)」によると、資正も代表的武将の一人として記載されています。謙信と連合軍は翌年北条氏の本拠地、小田原城を包囲し、資正は先鋒を務めたとされています。しかし城は持ちこたえ、長陣により連合軍に不協和音が生じたため、謙信は撤退を決断しました。それでも謙信は憲政から関東管領の職を譲られ名目上関東の支配者となるとともに、武蔵松山城も資正の所有となりました。資正は、以前の主君の親族を探し出し、上杉憲勝として武蔵松山城の城主に据えました。こちらもかつての主従関係が復活したような形となりました。

ところが、謙信が本拠地の越後・春日山城に戻ると、北条氏は巻き返しにかかります。特に武蔵松山城は重要拠点であり、ときの当主・北条氏康は資正に目をかけていたので、憎さ百倍で攻めかかったようです。資正は謙信に3回目の越山を要請しましたが、独力で北条軍と戦い、撃退に成功しました。このとき、彼の本拠・岩槻城と武蔵松山城との連絡に活用されたのが日本初の軍用犬と言われています。彼は無類の犬好きであり、約100匹もの犬を飼い、両城を行き来させました。そして人による連絡網が遮断されても、犬たちはかいくぐることができ、約2時間で到達したそうです。

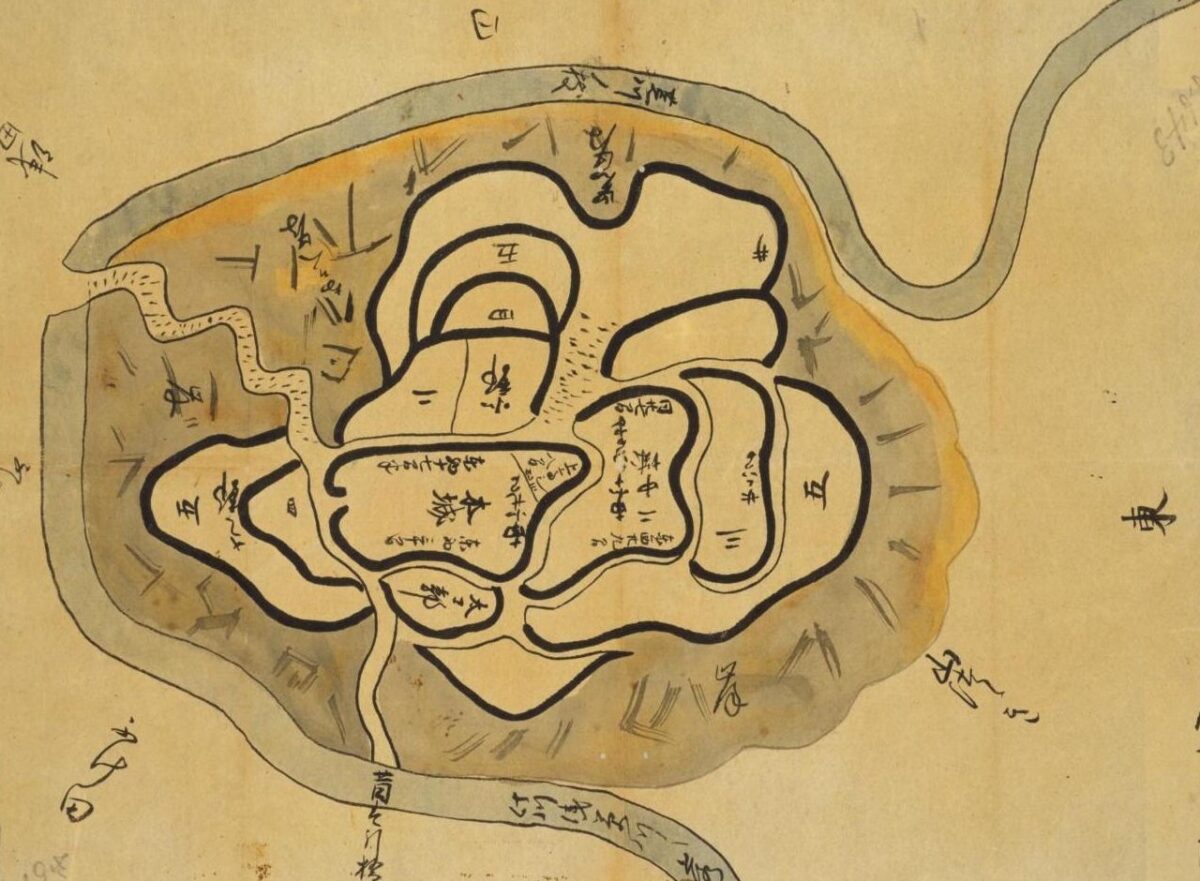

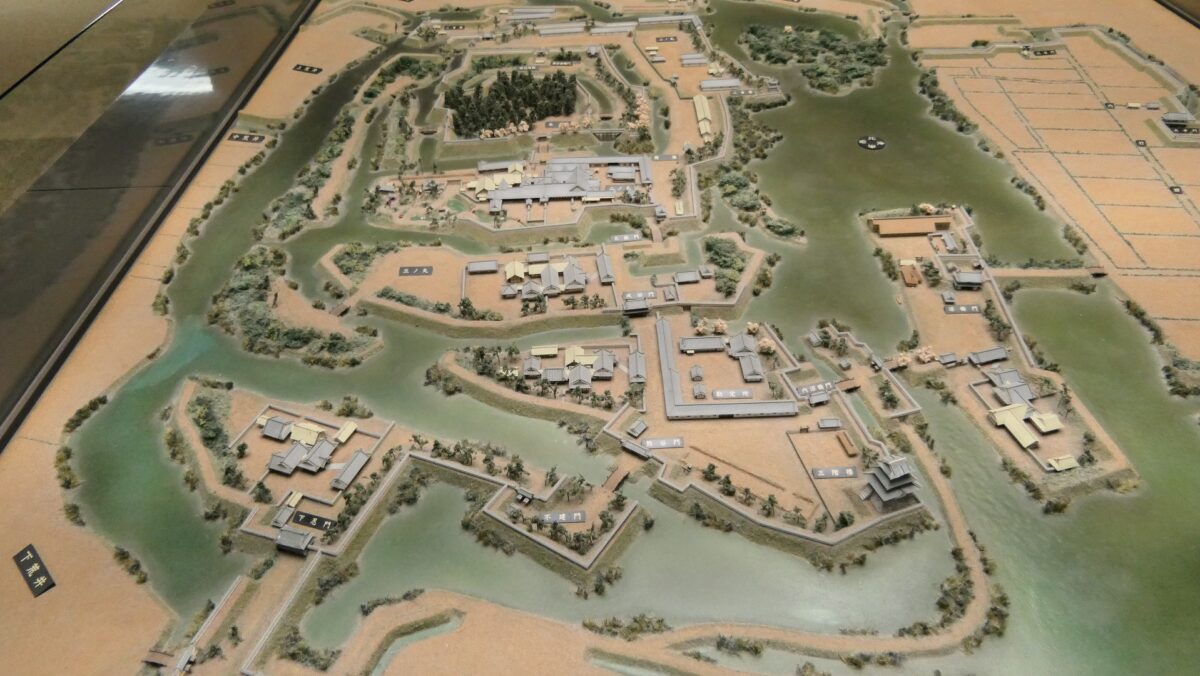

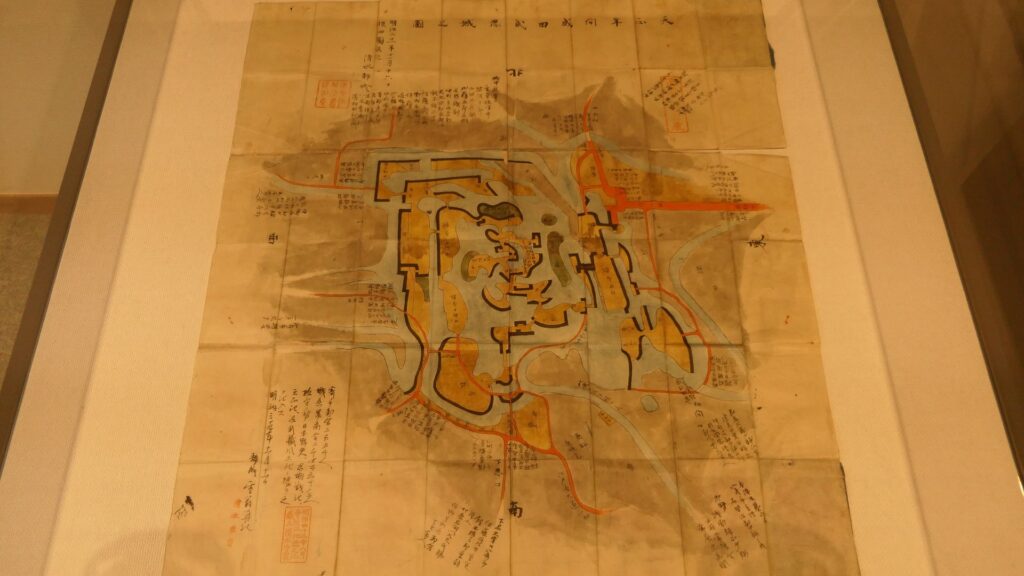

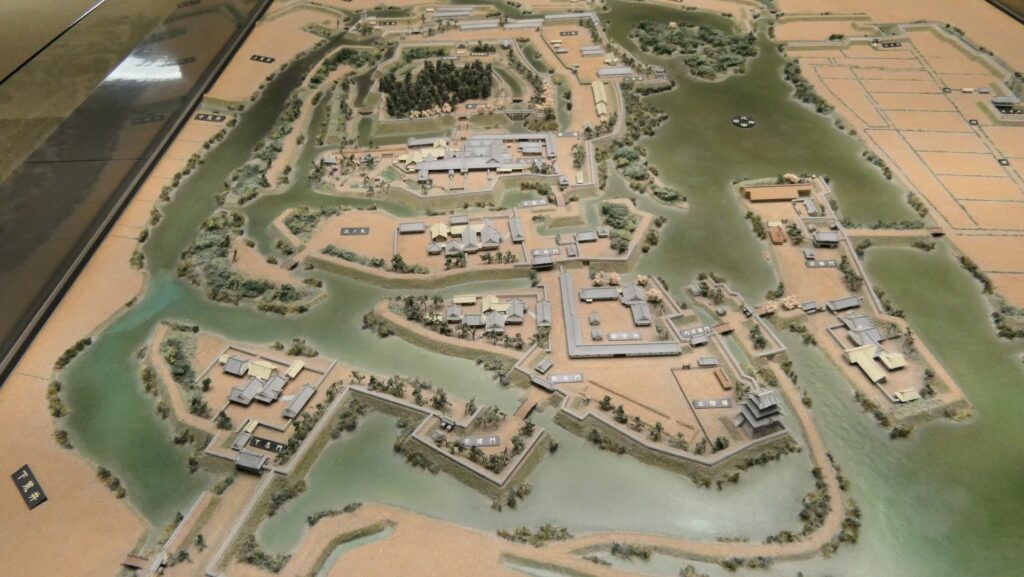

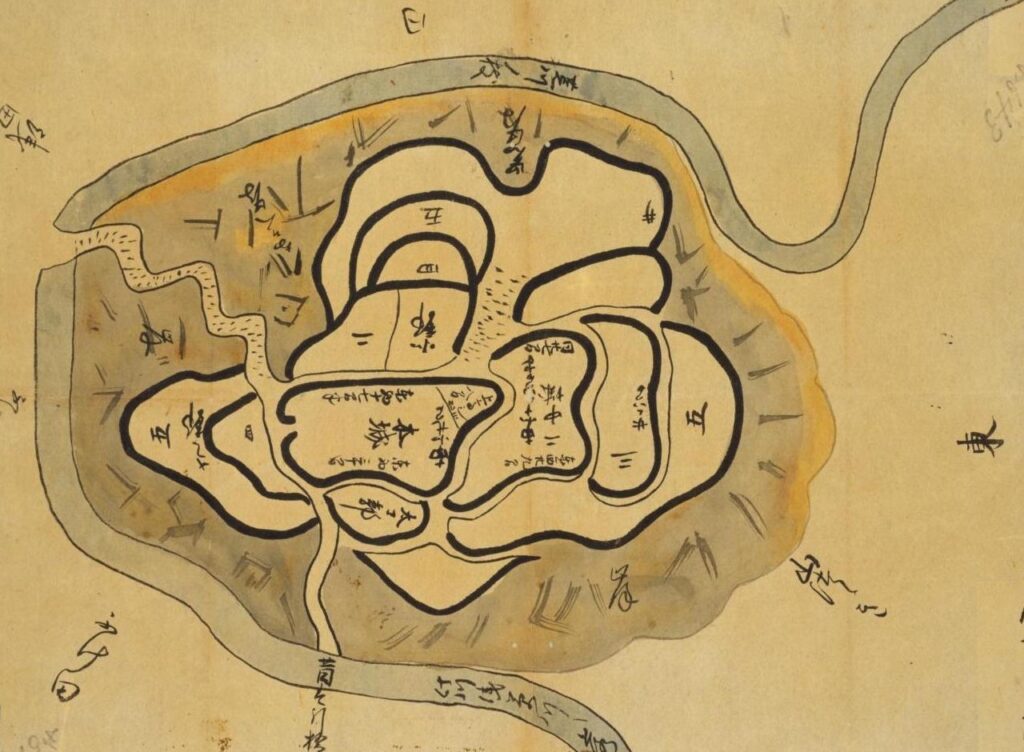

武蔵松山城は、荒川とその支流・市野川(いちのかわ)に挟まれた、比企丘陵の先端部に築かれていました。丘陵部分の北・西・南側は、市野川が蛇行し、または沼沢地であり、自然の障壁となっていました。また丘陵は岩山であり、その側面は人工的に垂直に削られ(切岸)、敵が登れないようにしていました。唯一開けている東側は、頂上の本郭から4段の曲輪を階段状に構え、深い空堀で区切って防御していました。これらの構造物は丘陵に体積した土を加工して作られました。その上には、櫓・住居・倉庫などが建てられ、曲輪は柵で囲まれていたと考えられています。城の規模や構造は、城主が変わるにつれ、拡充されました。

城周辺の起伏地図

北条氏康が城を奪回、謙信の救援間に合わず

1462年10月、氏康は満を持して、再び武蔵松山城の奪還に乗り出しました。自らの3万に加え、武田信玄の援軍2万5千を加えた5万5千の軍勢で城を取り囲んだと言われています(人数は誇張されていると思われます)。太田資正単独ではとても対処できる人数ではありません。そのとき謙信は越後国の方にいて、国境の三国峠は雪で閉ざされていました。氏康はこのタイミングを見計らっていたようです。この城でのクライマックスの戦いが始まりました。この戦いでは信玄が擁する鉱山技術者(金堀衆)を動員し、岩山を掘って攻撃をしかけようとしたと伝わります。また、城の水の手を断とうとしました。防御側は鉄砲を撃ちかけ、またはトンネルに水を流したりして対抗します。攻撃側は竹束で作った防御壁で鉄砲玉を防ぎながら攻城を続けますが、城はなかなか落ちません。

そうするうちに謙信は雪を押して4度目の越山を果たし、現地に駆け付けようとします。焦った攻撃側は、城主の上杉憲勝に助命を条件に交渉しました。そのときまでに水の手が断たれていたこともあり、1463年2月ついに城は開城しました。謙信は、武州松山城から数kmの石戸城まで来ていましたが、間に合いませんでした。謙信は大変悔しがり、開城した憲勝の不甲斐なさを罵り、資正を叱責したと複数の軍記物や記録に書かれています。その後、憲勝が差し出していた人質の子弟を自ら切り捨てたとも、若年のため許したとも、書物によって記載が分かれています。また謙信は自らの書状に「城の敗残兵は援軍が来ていることを知らなかった」と書いているので、軍用犬のことが本当だったとしても、このときは機能していなかったことになります。氏康にとってこの勝利は決定的でした。翌年には資正を岩槻城から追放し、着々と関東再制覇を進めていきます。謙信が亡くなった後、氏康を継いだ北条氏政は関東地方をほぼ支配し、武蔵松山城は北条配下の上田氏が再び治めました。

謙信が着陣した石戸城の位置

徳川氏の治世になって廃城

1590年に豊臣秀吉が天下統一のため、関東地方に侵攻したとき、城主の上田憲定と主力兵は、北条氏の本拠・小田原城に召集されました。よって武蔵松山城には盗人までもが召集され、2千5百名が立て籠りました。この城を攻めたのは秀吉軍20万以上のうち、3万5千名の北国勢ですが、分担して複数の城を攻めていたので、何人が武蔵松山城を囲んだかはわかりません。しかし、主力の前田利家と上杉景勝が参加しているので、それ相応の人数であったと思われます。代理の城主は、圧倒的な彼我の差を見て、戦わずに開城してしまいました。北条氏が滅びると、関東地方には徳川家康が入り、武蔵松山城には一族の松平家広が入れられました。しかし、家康が天下を取った後の1601年に、跡継ぎの忠頼が浜松城に移され、武蔵松山城は無主となりやがて廃城となりました。