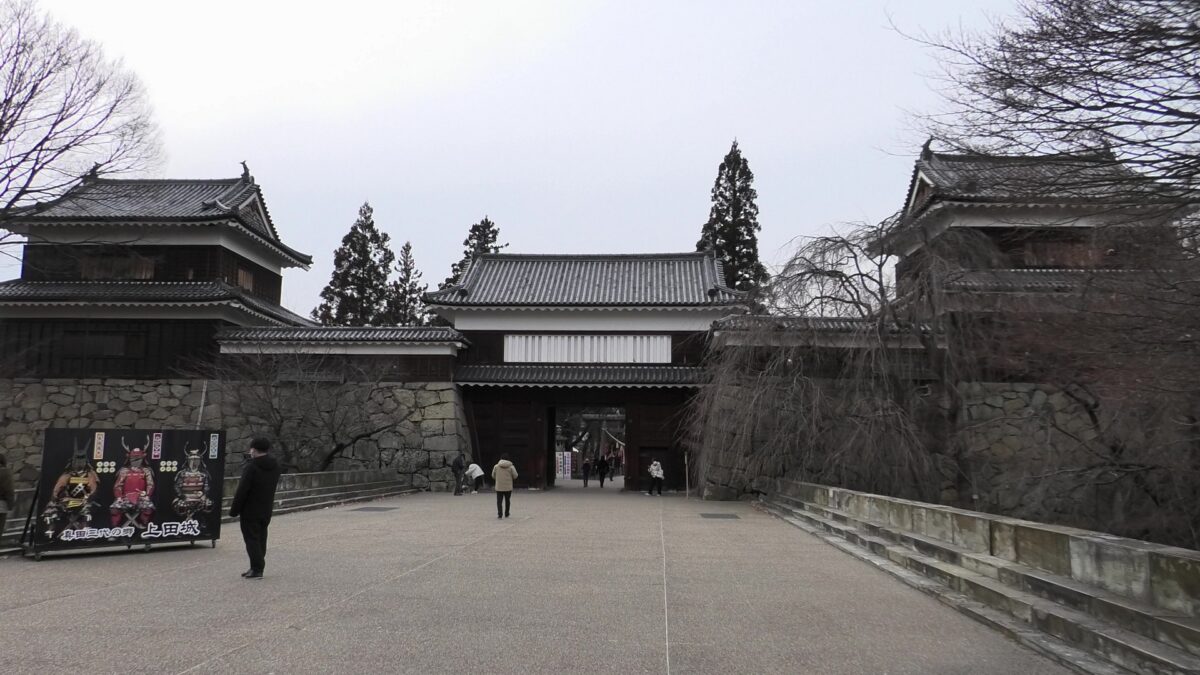

立地と歴史

上田城築城と第一次上田合戦

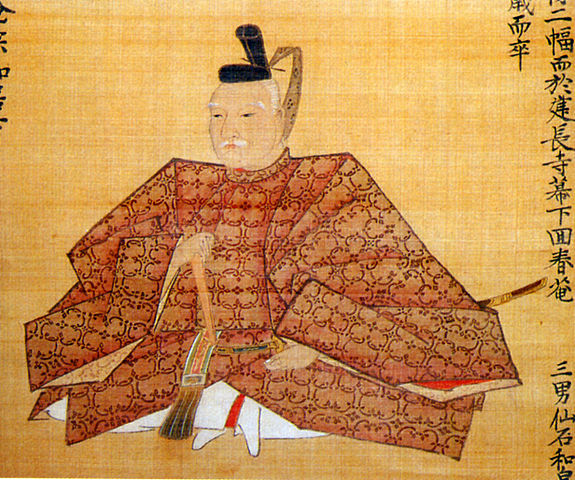

上田城を築いた真田昌幸(生年:1547年〜没年:1611年)は、真田幸隆(幸綱)の三男として生まれました。父親の幸隆は、信濃国真田郷の小豪族でしたが、武田信玄に仕え、重臣の一人となりました。特に調略を得意とし、後半生は武田氏の西上野での領土拡大に貢献しました(岩櫃城など)。昌幸は、当初信玄に近臣(武藤喜兵衛と名乗っていた)として仕え、信玄・幸隆が亡くなり、長篠の戦いで兄たち(信綱・昌輝)が討たれると、真田家を継ぎました。昌幸は、西上野の攻略を進め、1579年(天正7年)には沼田城を落としました。この城が、後の真田氏による領土経営のキースポットになります。彼は武田氏の一部将でしたが、一定程度の領土経営権を与えられていたと言われています。

やがて主君の武田氏が滅亡し、武田氏を滅ぼした織田信長が本能寺の変で討たれると、旧武田領(甲斐・信濃・西上野)は空白地帯となり、周辺有力大名(徳川・北条・上杉)による争奪戦が起こります(1982年(天正10年)の天正壬午の乱)。上田周辺から沼田までの一帯を勢力圏としていた昌幸は、有利な条件(領土維持)を求め、上杉→北条→徳川と、次々に傘下となる大名を変えていきます。

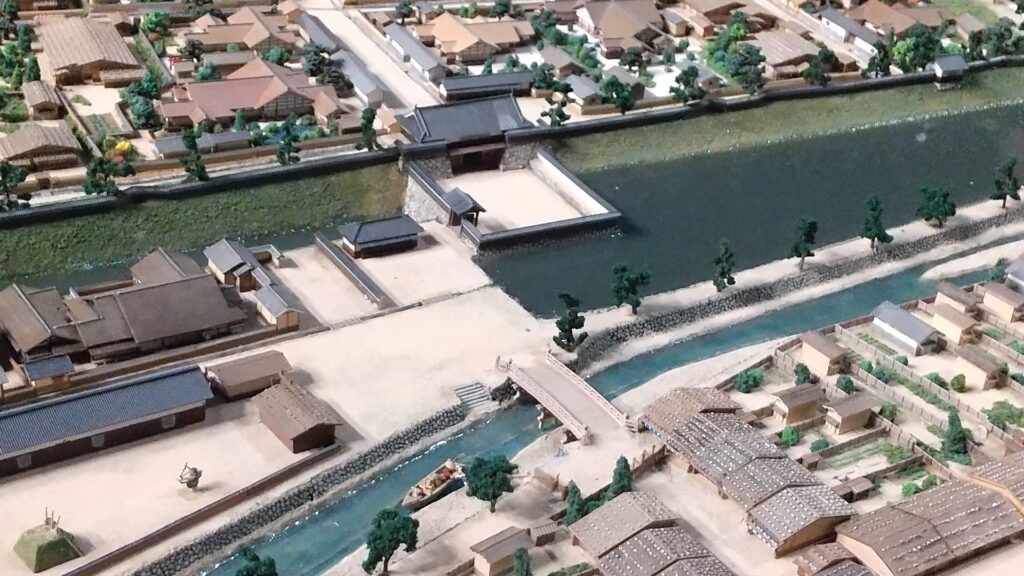

当時、昌幸は山城の砥石城(またはその周辺の館)を本拠にしていたと考えられますが、徳川傘下にいたときに築いたのが上田城でした。上田の地は、徳川・上杉勢力圏の境目にあたり、街道(上州街道・北国街道)と千曲川が交わる地点で、徳川方として確保が必要な場所でした。つまりこの城は、徳川方が上杉方に対抗するために築かれたのです。従って、築城にあたっては、徳川方の全面支援があったと考えられています。平地での築城なので、上杉方からの妨害も受けやすく、築城時の安全確保の必要もありました(下記補足1)。

(補足1)海津よりの注進の如くんば、真田、海士淵(あまがふち)取り立つるの由に候条、追い払ふべきの由、何れへも申し遣はし候(天正十一年四月十三日島津左京亮宛上杉景勝書状「上杉年譜」)

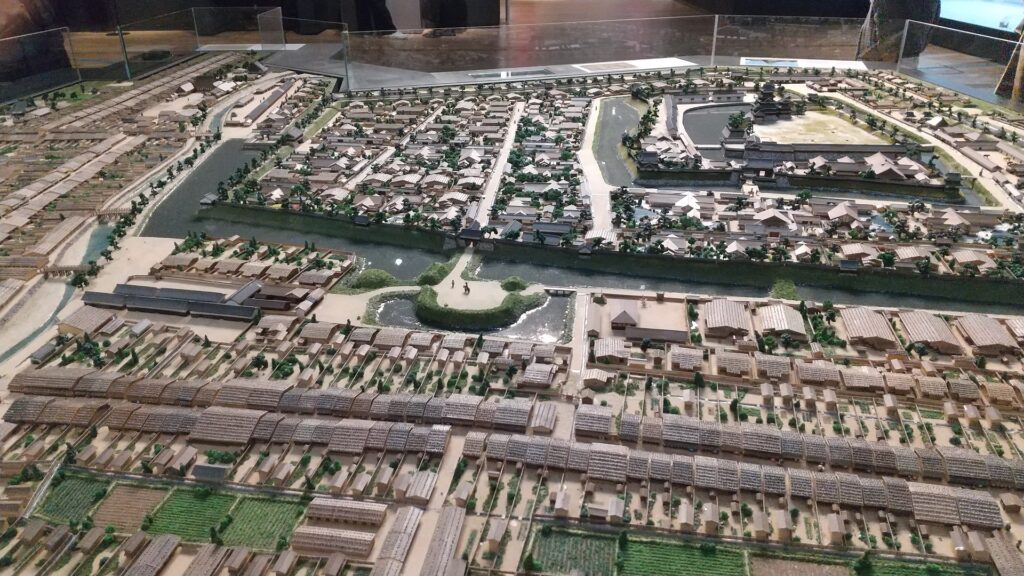

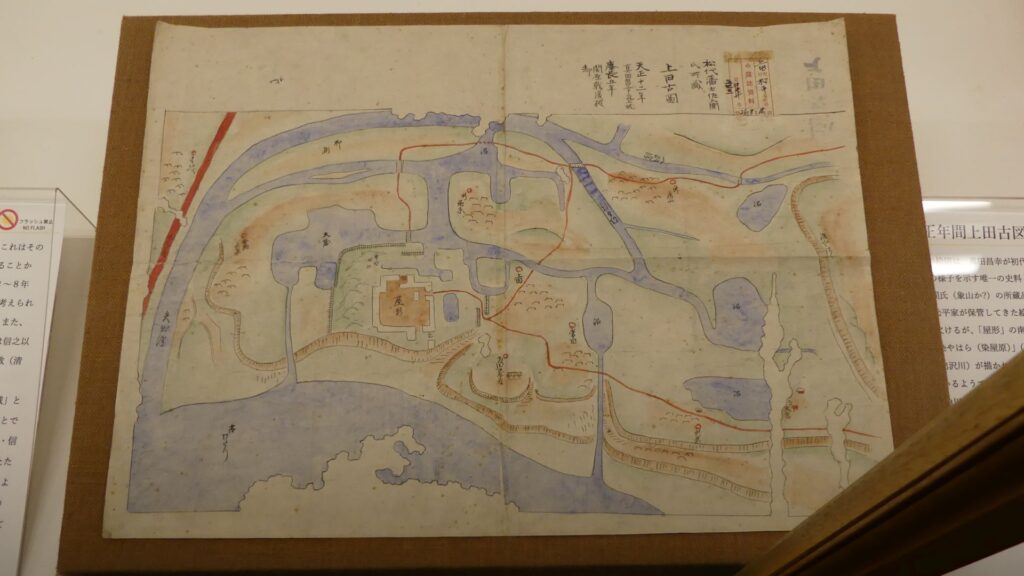

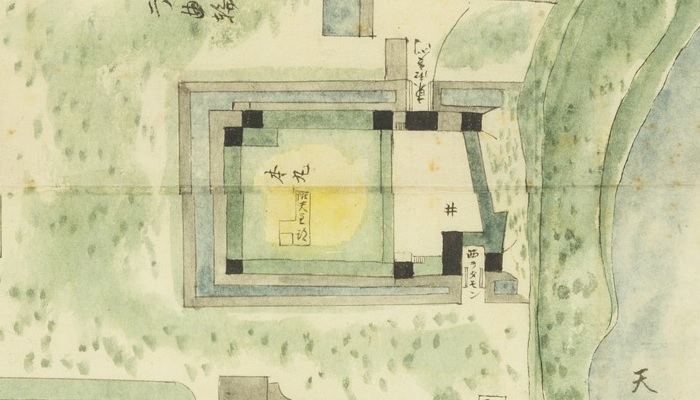

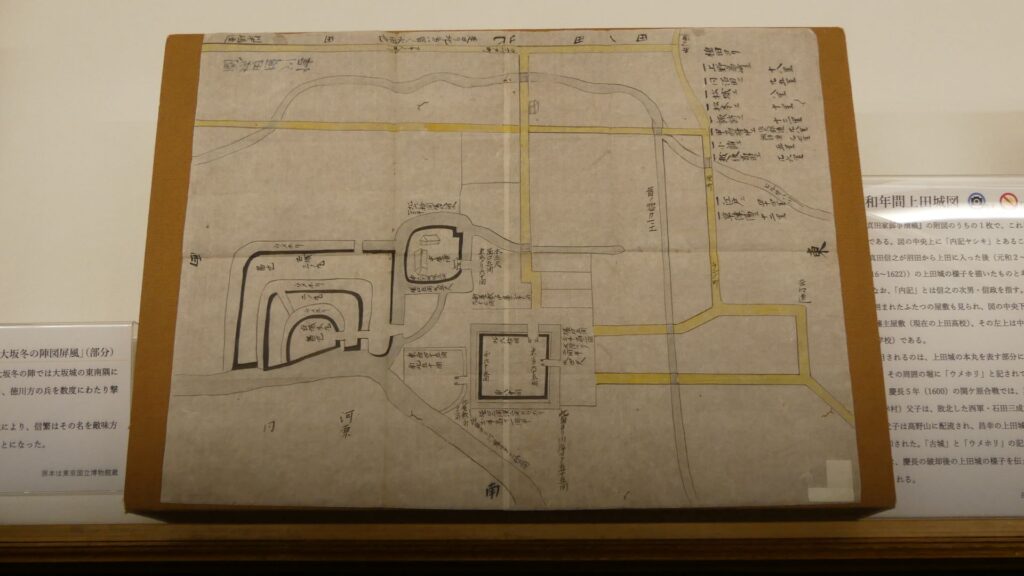

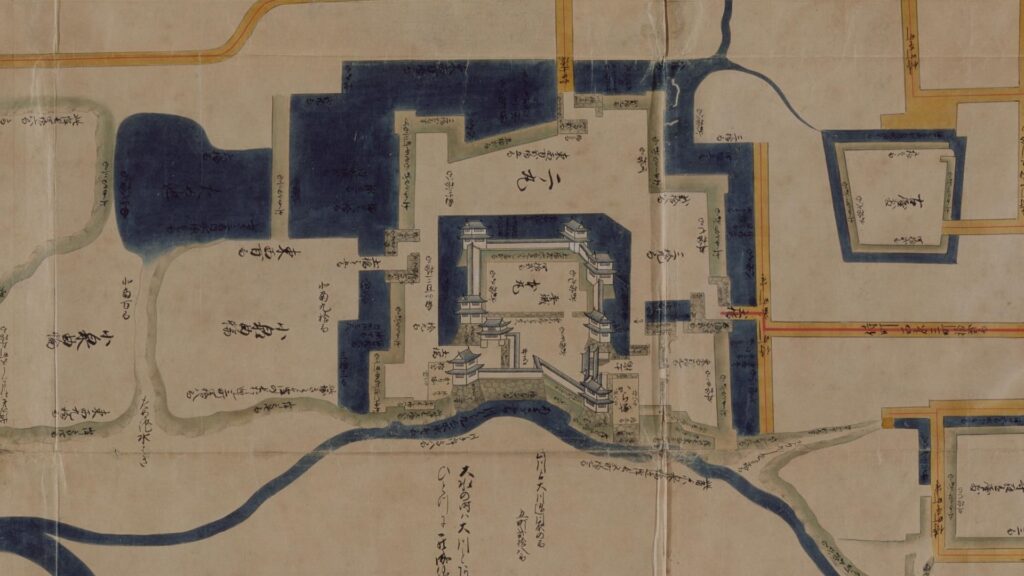

平地の城であっても、自然の要害を生かして築かれました。城の南側は、千曲川の支流が流れ「尼ヶ淵」と呼ばれていて、切り立った崖になっていました。北や西から攻めてくる上杉方に対して、後ろ堅固の城であったと言えます。その北側と西側は、川(矢出沢川・蛭沢川)の流路を変え、元の流路を堀に活用し、新流路を惣堀として、備えとしました。城の中心部分は、かつて他の豪族(小泉氏)の城館として使われていた微高地を利用し、西から小泉曲輪・本丸・二の丸を並べました(梯郭式)。更に東側は沼沢地でしたが、その合間に昌幸や一族の屋敷地(中屋敷、常田屋敷、玄三屋敷)が作られました。築城は、1583年(天正11年)に始まり、2年後に完成したとされています。その頃の城の姿を表すとされる絵図(「天正年間上田古図」)が残されています。

ところが、昌幸は城が完成した時期に、徳川方から上杉方に鞍替えをします。これは、徳川家康が北条氏との和睦の条件として、上野国を北条の領国として認めたことによります。これは真田が沼田を失うことを意味していました。替地も明確でなかったようです(諸説あり)。昌幸はこれを拒否しました(下記補足2)。並みの地方領主だったら飲んだのでしょうが、昌幸は自分が切り取った領土にこだわったのです。上杉の支援があるとはいえ、北条(沼田への攻撃)・徳川双方を敵に回す決断でした。(ただし、上杉のバックにいた豊臣秀吉の存在を考慮したという指摘もあります)家康は激怒し、真田討伐を命じました(下記補足3)。これが第一次上田合戦です(天正13年7月〜11月)。

(補足2)

三河物語

ぬまた(沼田)を小田原(北条)へ渡せと仰せになったところ、さなだ(真田昌幸)は、ぬまたの城は上様よりいただいたものではなく、我らの手柄で取り立取った城なので筋違いの話です(訳:代替案のための弁証法的空間)

(補足3)敵幸ひの所へ引き出し候はば、この度根切り緊要に候(八月二十日徳川家康書状、「宮下家文書」)

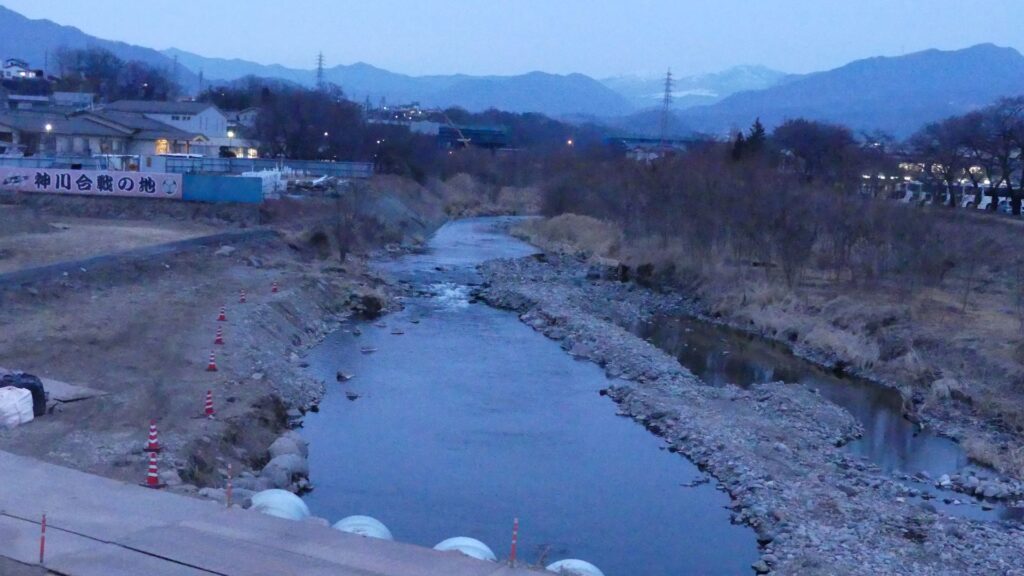

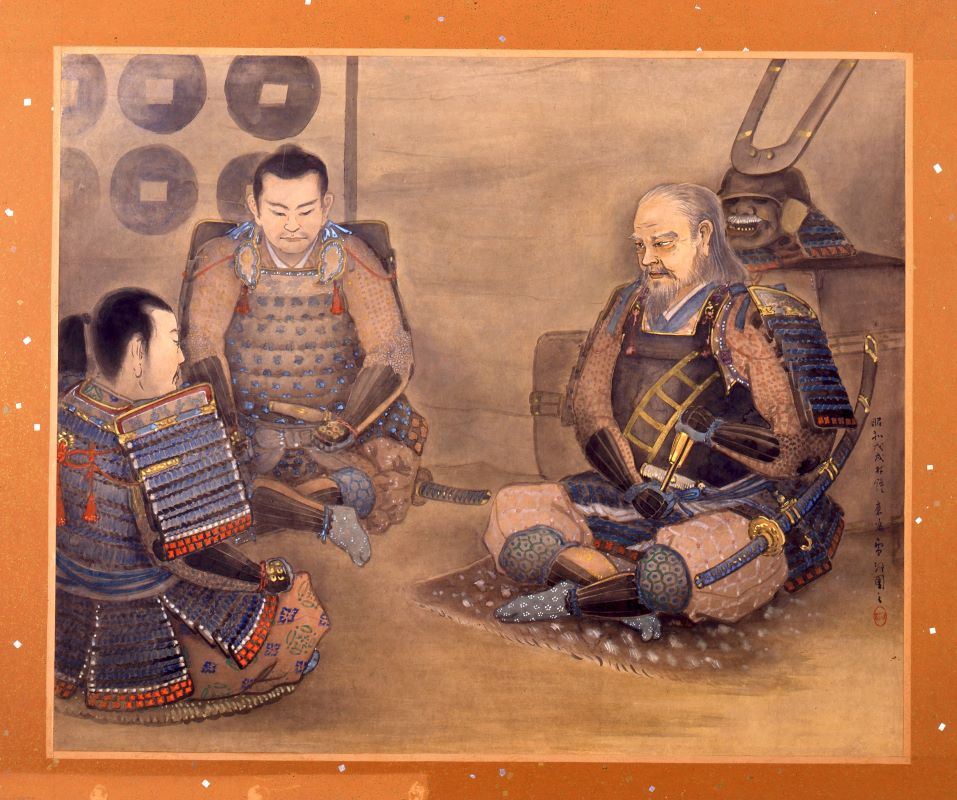

鳥居元忠、大久保忠世らに率いられた約7千の徳川勢に対し、真田勢はわずか約2000人でした。しかも、上田城は対上杉用に築かれた城なので、東側(甲斐)から攻めてくる敵(徳川勢)は想定外でした。そのとき昌幸がとった戦術は、少ない兵を更に分散させて配置することでした。昌幸本人は上田城に、長男の信之(当時は「信幸」)は砥石城に、残りを他の城や伏兵として布陣したのです。そして、敵の正面(東側)に対する防御(神川・染谷城)を事実上放棄し、わざと攻めやすくさせたのです。徳川勢は、数は多いが寄せ集めで、真田勢を見下していたとも言われています。城の東側の神川を越え、中間の沼沢地や障害物(千鳥掛け柵)を通り、一気に二の丸まで攻め寄せました。勢いで敵の統制が緩む隙をついて、真田勢は反撃に移り、砥石城の部隊も加わりました。徳川勢は退却しますが、真田勢の追撃を受け、神川付近で多くの兵士を失いました(1300人、下記補足4)。その後、徳川勢は攻め口を変えますが、戦線が膠着し、ついには撤退しました。この戦いは、真田の独立大名として道を開くとともに、その名を天下に知らしめました。昌幸だからこそできた離れ業と言えるでしょう。

(補足4)

沼田城重臣宛信幸返書

芳札披見、仍従遠州出張候間、去二日於国分寺遂一戦

千三百余討捕備存分に候、然者南衆(北条方)其表可相働候、

於然堅固之備憑入候 恐々謹言

閏八月十二日 真田源三郎 信幸 判

下豊(下沼田豊前守)、恩伊(恩田伊賀守)、木甚、恩越、發参

去る二日国分寺において一戦を遂げ、千三百余り討ち取り、備へ存分に任せ候

芳しい書状を拝見した 遠州より徳川勢が攻めて来たが、去る2日国分寺に於いて一戦し、1300人余り討ち取り備えは十分である。そこで、北条方がそちらに攻めて来るに違いないので、堅固の備えを頼み入る(「恩田家文書」、訳:おぎはらの洋ラン日記)

豊臣大名の城に、そして第二次上田合戦

その後、昌幸が選んだ道は、豊臣秀吉への服従でした。秀吉は昌幸を「表裏比興の者(表と裏を使い分けるくせもの)」と呼び、一時討伐を決意しましたが許しました(下記補足5)。昌幸は、家康の与力大名となりますが、家康もまた、信幸を重臣の本多忠勝の娘(小松姫、形式上は家康の養女)の婿としたのです。こうして真田は豊臣政権下の大名となったのです。秀吉の天下統一の過程で、一時沼田城は北条のものとなりますが、小田原合戦の結果、真田の下に戻ってきました。

(補足5)

真田の事、先度この方において仰せ出し候如く、表裏比興の者に候間、成敗を加へらるべき旨仰せ出され候間、定めて家康人数相動くべく候条、その方より一切に見続等これあるまじきの由に候。(八月三日上杉景勝宛増田長盛・石田三成書状「上杉家記」)

天正十四年(一五八六)十一月二十一日付 真田昌幸宛羽柴秀吉書状(真田宝物館蔵)其の方事、家康存分これ有りと雖(いえど)も、此方(こなた)に於いて直(じき)に仰せ聞けられ候。殿下も曲事に思し召し候と雖も、此の度の儀は相免ぜられ候条、其の意を成し、早々罷り上るべく候。猶、様子仰せ含めらるべく候。委細尾藤左衛門尉申すべく候也。

十一月二十一日(朱印)(羽柴秀吉)

真田安房守とのへ

家康がお前を恨んでいる件については、自分から直接言い聞かせてやった、自分もけしからぬことだとは思うが、今度だけは許してやるので上洛するように(訳:秀吉と真田)

上田城は豊臣大名の城として、改修が進められました。第一次上田合戦のときには「殿守(天守)も無き小城」であったとされていますが、この改修で天守が建てられたのではないかとも言われています。現在の本丸堀などから、金箔瓦や鯱瓦が発掘されています。近隣で同様のものが使われた松本城・高島城・小諸城には天守がありました。また、江戸時代に作られた城の絵図(「上田城構之図」)には「御天守跡」という記載があります。一方で、金箔瓦は本丸以外(二の丸や小泉曲輪)でも発見されているので、天守以外で使われていたともいえます。また、天守があった可能性がある本丸北西隅には、天守台石垣の痕跡がないことから、否定する向きもあります。天守があったとしても、三層程度だったであろうという意見もあります。いずれにせよ、初期とは全く違う豪華な櫓や門を備えた城になっていたとは言えるでしょう。

また、弱点だった東側については、三の丸や大手門が整備され、城下町に寺町を作り、防御を固めたと考えられています。

そして秀吉が亡くなると、運命の天下分け目の戦い(1600年(慶長5年))を迎えます。真田勢は当初、家康の上杉征伐に加わるべく行動していましたが、西軍奉行からの家康弾劾の書状(下記補足6)を受け取り、昌幸・次男の信繁(幸村)は西軍に、信幸は東軍に味方(下記補足7)することにしたのです(犬伏の別れ)。これは、個々の立場に基づくものとも言えますが、昌幸がこれまで見てきた大名家の存亡から、真田家を残すための決断であったと思われます。

(補足6)

慶長五年(一六〇〇)七月十七日付 真田昌幸宛長束正家等連署状

急度(きっと)申し入れ候。今度景勝発向の儀、内府公上巻の誓紙并びに大閤様御置目に背かれ、秀頼様見捨てられ出馬候間、各(おのおの)申し談じ、楯鉾(たてほこ)に及び候。内府公(家康)御違ひの条々別紙に相見え候。此の旨尤もと思し召し、大閤様御恩賞を相忘られず候はば、秀頼様へ御忠節有るべく候。恐々謹言。

七月十七日 長大(長束大蔵大輔)正家(花押)

増右(増田右衛門尉)長盛(花押)

徳善(前田徳善院) 玄以(黒印)

真田安房守殿 御宿所

(補足7)

慶長五年(一六〇〇)七月二十四日 真田信幸宛徳川家康書状(真田宝物館蔵)

今度安房守(あわのかみ)(昌幸)罷り帰られ候処、日比(ひごろ)の儀を相違(たが)へず、立たれ候事寄特千万に候。猶本多佐渡守(正信)申すべく候間、具(つぶさ)にする能はず候。恐々謹言。

七月二十四日 家康(花押)

真田伊豆守殿

石田三成らの西軍決起を知った家康以下東軍は、上杉征伐から引き返し、西に向かいました。その内、家康の跡継ぎ・秀忠率いる3万8千の徳川本体は、中山道を進みました(下記補足8)。その途上で、昌幸のこもる上田城を攻略することにしました。周辺で唯一西軍に組している有力大名だったからです。3千名程度といわれる上田勢は、今度は時間稼ぎの戦術に出ました。

(補足8)いよいよ真田安房守敵対申す由、中納言(秀忠)追々進発せしめ候。その方落ち度無き様、取り合ひの儀頼み入り候。もし大敵に及び候はば、この方へ注進これあるべく候。出馬、即時に踏みつぶし申すべく候(八月十三日仙石久秀宛徳川家康書状、「改撰仙石家譜」)

(慶長5年)

9月2日:秀忠、小諸城に到着(「但馬出石仙石家譜」)

9月3日:昌幸、信幸を通して秀忠に助命を嘆願(「佐竹家文書」)

9月4日:昌幸が降参しないので、秀忠が染屋台に本陣を進め、信幸の軍が、信繁が籠る砥石城に攻撃に向かう

9月5日:信繁が上田城に撤収、昌幸は降伏勧告に応じず

9月6日:徳川軍が稲の刈り取りをしようとしたところ、阻止する城兵と戦闘となり、大手門まで追うが、命令により撤収

(「寛永諸家家系図伝」など徳川方史料)

9月8日:秀忠に、家康からの上洛命令が届く(下記補足9)

9月11日:秀忠、小諸城から出発(下記補足10)

(補足9)

わざわざ使者を以って申し入れ候、よって内府より急ぎ上洛せしむべき由申し越され候間、先ず先ず明日小諸まで罷り越し候。

その表万事油断なきの様、いよいよ仰せ付けられるべきの儀、肝要に存じ候。

なほ口上に申し含め候の条、詳にする能わず候。

恐々謹言。

江戸中納言 秀忠御判

九月八日 羽柴右近殿 御陣所

(森家先代実録、信濃史料巻十八、長野県立歴史館アーカイブより)

(補足10)一書令啓上候、然者、黄門様(秀忠)十一日ニ小諸を御出、

九月廿三日 青常陸介 内修理亮 酒右京太夫

石田様

(堀文書、信濃史料巻十八、長野県立歴史館アーカイブより)

9月6日に戦闘がありましたが、小競り合いだったという説や、徳川方がまた大損害を受けたという説もあり、はっきりしません。

明確に言えるのは、

・秀忠軍は約10日間を費やしたが、上田城を攻略できなかった。

・総攻撃を行わず、家康の指示により関ヶ原に向かった。

・結果的に9月15日の関ヶ原の戦いに間に合わなかった。

昌幸は、秀忠軍の足止めに成功したのです。しかし、関ヶ原ではわずか一日の戦いで東軍が西軍に勝利し、まもなく上田城は接収されました。信幸などによる助命嘆願の結果、昌幸・信繁は、一命を取り留め、紀伊国九度山に配流となります。昌幸は、いつか罪を許されることを期待していましたが、11年後に亡くなりました。信繁がその後、大坂の陣で活躍することは余りにも有名です。

上田は信幸の領地となりましたが、城は破却され、中心部は埋められました。信幸は、三の丸の屋敷で政務を執っていたのです。大坂の陣後の1622年(元和8年)には、松代城へ加増転封になりました。

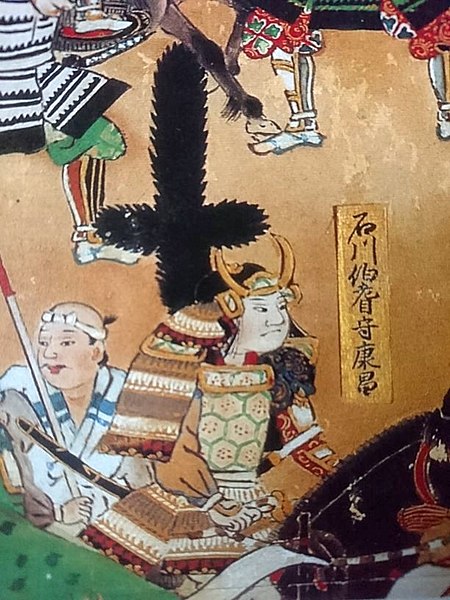

仙石忠政による上田城復興

廃城同然となっていた上田城を復興したのは、真田信之に代わって藩主となった、仙石忠政(生年:1578年〜没年:1628年)でした。彼はそれまで小諸藩主で、第二次上田合戦のときには父親の仙石久秀とともに参陣していました。久秀は、信長・秀吉に仕えた武将で、家紋は信長より拝領したものと言われています。忠政は久秀の三男でしたが、長男(久忠)は検校(盲目)、次男(久範)は関ヶ原で西軍に加わったため、跡継ぎとなりました。忠政は1622年(元和8年)に藩主となり、1626年(寛永3年)から幕府の許可を得て、上田城の復興に取りかかります。このときの将軍は家光でしたが、秀忠も大御所として健在でした。忠政を移したときに将軍だった秀忠は、修理料として銀子を与えたと言われています(補足11)。自らを含め二度も徳川軍を退けた上田城を、どのように見ていたのでしょうか。

(補足11)上田城は先年破却せしままなれば、修理の料として銀子二百貫目を賜うべし、心のままに修理すべき旨、懇の命(「改撰仙石家譜」)

忠政は、家臣に復興工事に関する細かい指示書を出していて、復興への熱意を感じさせます。それによると、真田時代の城の姿の復元を目指していたことが伺えます(下記補足12)。埋められた堀を、掘り返していることから、少なくともレイアウトは真田時代を踏襲したと考えられます。現在、門や櫓のところに残る石垣は、そのときに築かれましたが、一部の古い形式の石垣は、真田時代のものか、その時代の石を転用した可能性があります。

(補足12)なわばりの時、古城の堀にゆがみがあるときには堀の両側を掘って直にせよ(「寛永三年仙石忠政築城覚書」、訳は「信濃上田城」による)

そして本丸には、天守はないものの、七つの櫓と、二つの櫓門を建設しました(内部の御殿はなし)。二の丸などにも建物を建てる計画でしたが、工事開始から2年後に忠政が亡くなり中断されました。以後、基本的な城の構造は、忠政が復興したものが引き継がれました。復興後の姿が、信州上田城絵図(正保城絵図)として残されています。現在の残る城跡の基にもなっています。中断したとはいえ、わずか2年で城を復興した忠政にとって、上田城はどういう存在だったのでしょうか。

仙石氏は3代84年間、上田を統治しました。

藤井松平氏による統治

1706年(宝永3年)但馬出石藩主の松平忠周(ただちか)が、仙石氏と交代で上田藩主になりました。この家系は藤井松平氏と呼ばれていて、家康以前からの松平一族でした(いわゆる「十八松平」の一つ)。忠周は当時、将軍徳川綱吉に側用人として仕えていました。幕府中枢にいたため、より江戸に近い領地に転封になったと見られています。彼は、徳川吉宗政権でも老中を務めました。藤井松平氏は基本的に、仙石氏が復興した上田城や藩の仕組みを維持しました。

しかし、この時代の上田城の敵は天災(洪水、地震、大火)でした。特に、忠周の子の忠愛(ただざね)の代には、1732年(享保17年)の千曲川洪水により、城の南の崖が大きく崩壊しました。その後4年をかけて、石垣の修築・造成が行われました。主にこの時に築かれた崖を覆う石垣は、現在目にすることができます。以降、経年劣化や大雨により破損した石垣の修理が幕末まで6回行われました(幕府への届出記録による)。

藤井松平家の藩主の中から、幕末に活躍した松平忠固(ただかた)を紹介したいと思います(生年:1812年~没年:1859年)。幕末の政治家の中では有名な方ではありませんが、日本の開国に尽くした人物の一人です。藩主になったとき(1830年)上田で凶作が続き、対策として養蚕を奨励したのが後の開国政策につながったのかもしれません。ペリーが来航した時老中になっていた忠固は、当初より開国だけでなく、通商開始も主張し、徳川斉昭と渡り合いました。また、アメリカの総領事ハリスと通商条約の交渉を行ったときに、忠固は、堀田正睦に次ぐ次席の老中でした(正睦が首相兼外務大臣とすれば、忠固は財務大臣)。条約調印のときも、勅許が必要とする正睦や井伊直弼に対し、必要なしと主張していました。彼には開国・通商が日本の国益になると確信していたのです(補足13)。条約が調印されると、直弼により、正睦とともに罷免されてしまいますが(1858年)、翌年に亡くなるまで上田の物産(生糸など)輸出の準備のために働いていました。

(補足13)交易は世界の通道なり、決して忌むべきの事にあらず、寧ろ之を盛んにするを要す、即ち皇国の前途亦宜しく交易に依りて大に隆盛を図るべきなり。(忠固の言葉とされるもの、「日本を開国させた男、松平忠固」より)

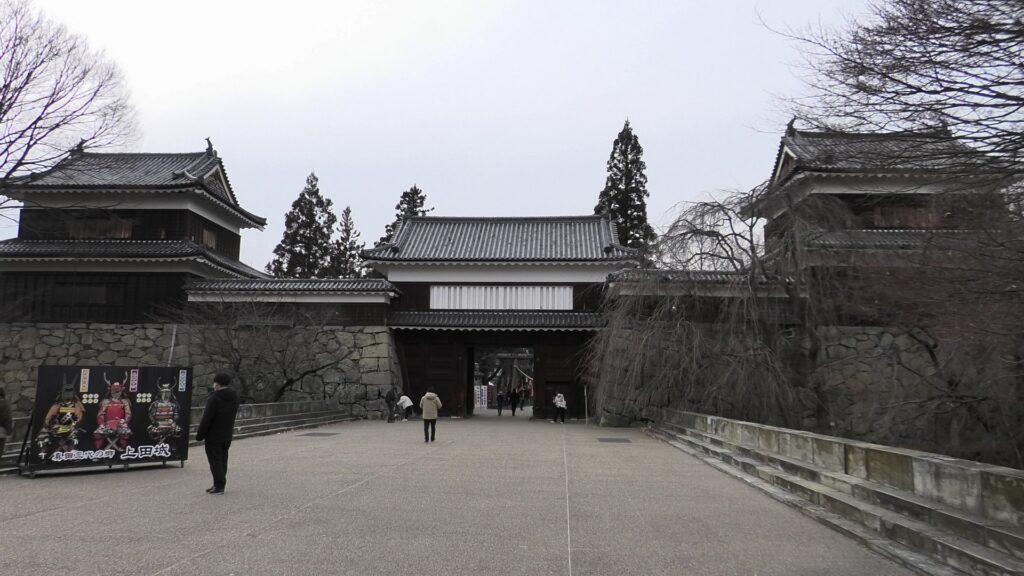

その後

明治維新後、上田城は廃城となり、城の建物と土地は競売にかけられました。その結果、城地の多くは桑園や麦畑になったそうです。そこに現れたのが地元の豪商・丸山平八郎でした。彼は材木・生糸などで富を築いていて、本丸部分を買い上げ、最後の城主だった松平氏を祀る松平神社の用地として寄付しました。その後この神社には、真田氏や仙石氏も合祀され、現在の真田神社になっています。また二の丸部分には、刑務所や伝染病院があった時期がありましたが、上田市が買い上げ、城跡全体が公園として活用され、国史跡にも指定されました(1934年、昭和9年)。建物については、城に唯一残っていたが西櫓でした。他の櫓のうち、北櫓・南櫓は遊郭で使われていましたが、転売されそうになり、それを憂えた地元の人たちが買い戻し、原位置に移築復元しました(1949年、昭和24年)。両櫓をつなぐ本丸東虎口櫓門は1994年(平成6「年)に復元されました。現在上田市では、本丸にあった7つの櫓全てを元通りに再建することを目指して活動しています。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。