特徴、見どころ

丹鶴城公園として整備

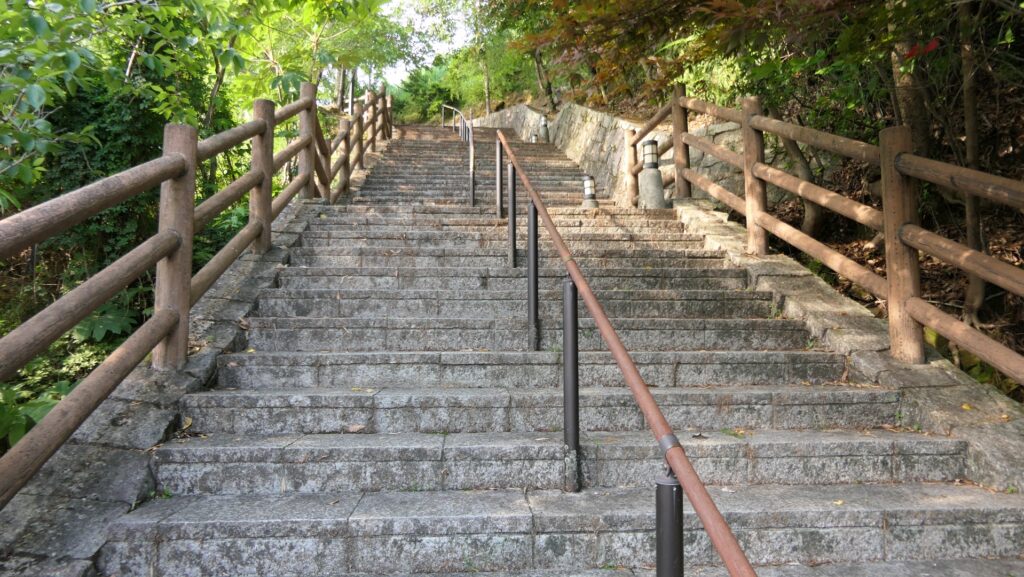

現在、新宮城跡は新宮市により丹鶴城公園として整備されています。この公園には実に不思議な雰囲気があります。この公園は、城跡そのものに加え、昭和時代のアミューズメント施設跡と、現在の公園としての設備がミックスされているからです。公園には入口が2か所ありますが、両方とも城のオリジナルのものではありません。西側の正面入口から入ってからしばらくは、丘の上に向かって階段を登っていきます。

城周辺の地図

そうするうちに、違う方向から伸びてくるオリジナルの大手道と合流します。合流地点からは、その大手道が下っているのが見えますが、ポールにロープが張ってあって直接その道を通ることはできません。

その大手道を歩いてみるには、周辺の住宅街の方に回り込んで行く必要があります。

精密な石垣に囲まれた曲輪

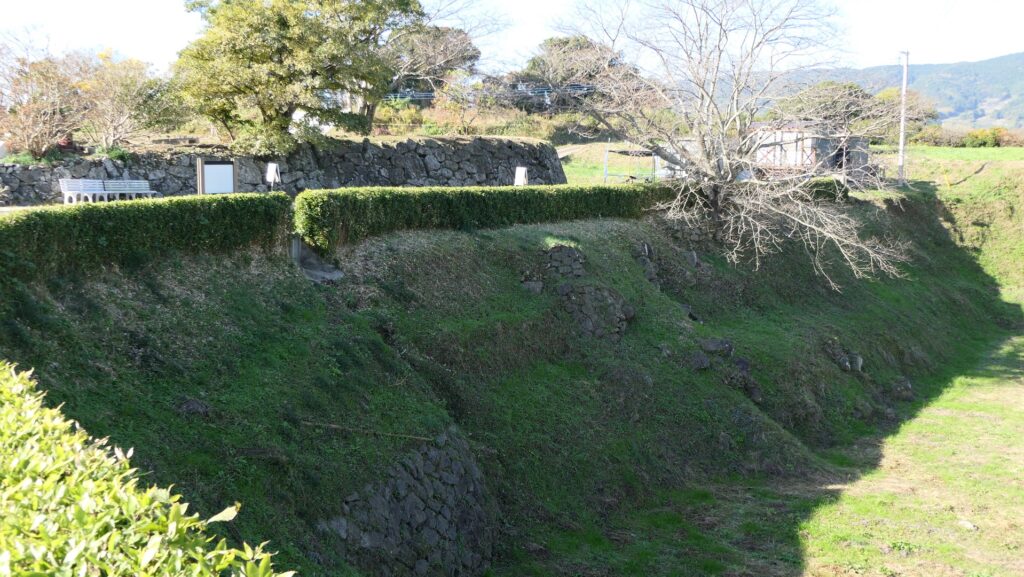

丘上には、松ノ丸、鐘ノ丸、本丸、出丸の4つの曲輪が西方から東方に向かって並んでいます。現在では石垣のみが残っています。松ノ丸は、大手道から進んで最初に着く曲輪です。その入口は、桝形と呼ばれる、石垣に囲まれた四角い防御空間となっています。この曲輪からは、川沿いにある水ノ手郭へ向かう通路もあり、ここは防御の要の場所だっだのでしょう。

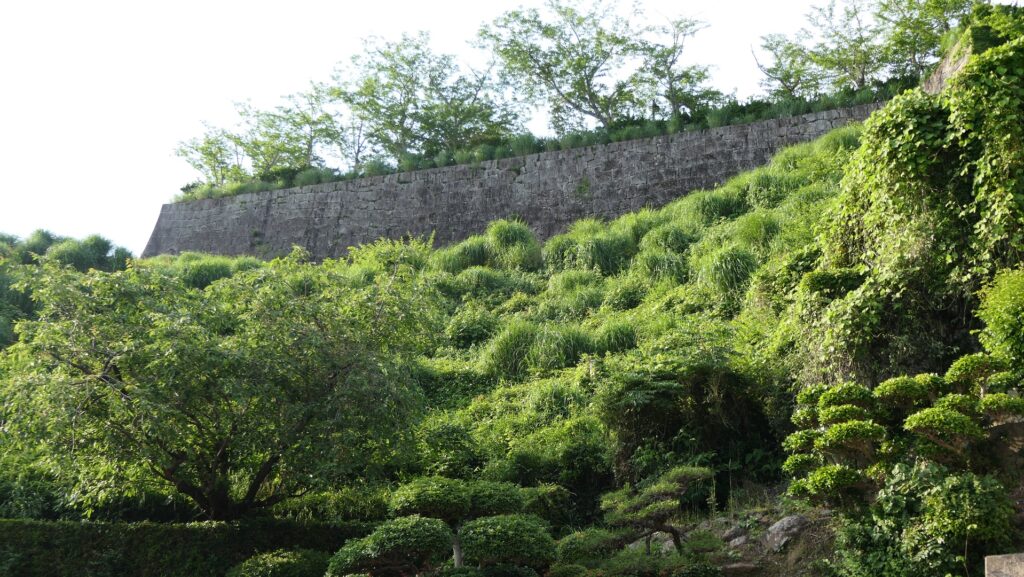

その次は鐘ノ丸で、この曲輪にも桝形があります。ここの石垣は、切り込みハギと呼ばれる、加工された石を精密に積み上げる方法で築かれています。浅野時代にはこの場所に御殿があったのですが、水野時代には丘の麓の二ノ丸に移転しました。現在は広場になっていますが、恐らくは昭和時代にここに旅館があったときに作られた日本庭園もあります。

複雑な構成の本丸

進んでいくと、本丸に到着しますが、ここは更に複雑な構成になっています。基本的に本丸には異なった種類の多くのすばらしい石垣があります。まず、ここには二重の正門跡があり、とりわけ二番目の門跡は、亀甲積みと呼ばれる方法による、この城では最も精巧に築かれた石垣に囲まれています。

本丸周辺の地図

次に、搦手門跡の石垣には、当時としては最も高度な表面加工処理(面取り、谷目地により石表面を高く膨らませる石化粧法)が施されています。

更に、本丸を囲む石垣は、屏風折れと呼ばれる、石垣のラインを巧みに曲げる方法で築かれ、城の守備兵が攻めてくる敵の側面を攻撃できるようになっています。

本丸の石垣は二段積みになっていて、上段は水野氏によって後から築かれたもので、下段の方は浅野氏によって築かれた古い時代のものです。本丸はまるで石垣の博物館のようです。

しかし残念ながら、天守台石垣は、1952年の台風被害によりほとんど崩れてしまっています。1面のみ残っている状況です。

一方、本丸には大きく改変されている部分があり、その崩れた石垣を使って作られたのであろう階段や通路があります。これらは昭和時代のアミューズメント施設が建設されたときに設置されたものと思われます。こういった後付けのものについての説明が十分ではないため、ビジターはこれらの石造りのものを見て、少し困惑してしまうかもしれません。