立地と歴史

徳川家康の独立後の本拠地

浜松城は遠江国の中心地にあった城で、現在の静岡県西部にある浜松市に当たります。この城は、後に徳川幕府の創始者となる徳川家康が若かりし頃住んでいた場所として知られています。このことが、この城が「出世城」とも呼ばれている理由の一つとなります。浜松城の前身は、引間(ひくま)城と呼ばれており、天竜川の支流の近くにあった丘の上に築かれました。15世紀頃に築かれたようですが、誰が築いたかはわかっていません。戦国時代の16世紀前半には、駿河国(現在の静岡県中部)を本拠地としていた有力戦国大名、今川氏がこの城を勢力下に収めていました。

遠江国の範囲と浜松城の位置

家康はもともと、遠江国の西の三河国を本拠地としていて、今川氏の配下となっていました。今川氏の力が衰えると、家康は独立を果たし、遠江国に侵攻しようとしました。1568年、家康は引間城及び遠江国を手に入れることに成功しました。しかし、家康はこの城に満足しませんでした。彼は、遠江国のとなりの駿河国に侵攻した武田氏との来たるべき戦いに備える必要があったのです。家康はこの城を西方にあった丘の方にまで拡張し、浜松城という名前に改めました。浜松城の拡張した方の丘にはいくつもの曲輪があり、古い引間城は新しい城の一部となりました。これらの曲輪は土造りで、そこにあった建物は板葺きであったと考えられています。その当時の家康は、家康の同盟者の織田信長が築いた安土城のような城を築く先進的な技術やそのための職人集団を持っていなかったからです。

城周辺の起伏地図

三方ヶ原の戦いの舞台

家康が浜松城に住んでいた時の最もインパクトがあった出来事は、何といっても1573年に起こった三方ヶ原の戦いでしょう。有力な戦国大名、武田信玄が家康や信長の領地に侵入し、二俣城などの家康の支城をいくつも奪取したのです。信玄は、浜松城の周りで示威行動を行い、家康を城から三方ヶ原におびき寄せました。家康は信玄の罠に引っ掛かり、完膚なきまでの敗戦を喫したのです。彼は、命からがら城に逃げ込みました。信玄の軍勢はやがて翌年の信玄の病死により引き上げていき、家康は事なきを得たのでした。この敗戦の後に家康のとった行動がいくつか伝えられています。一つは、信玄の軍勢が家康を追ってきたとき、家康は浜松城の門を開けたままにさせました。信玄の軍勢はこれを罠ではないかと怪しみ、引き上げていったというものです(いわゆる「空城の計」)。もう一つは、犀ヶ崖(さいががけ)と呼ばれる深い谷に布製の橋を渡し、信玄の軍勢に反撃を加えて、(本物の橋と誤認させることで)谷の底に突き落としたというものです。しかし、これらの話が本当のことだったかどうかはわかりません。

堀尾吉晴が城を改良

1590年に天下人の豊臣秀吉により家康が(現在の東京にある)江戸城に移されたため、秀吉配下の堀尾吉晴が浜松城を治めることになりました。吉晴は、丘上の天守曲輪に石垣と天守を築き、城を進化させました。現存している石垣と、天守台石垣は吉晴によって築かれたものです。しかし、天守がどのような姿をしていたかは全く不明です。それに関する記録がないからです。天守の屋根瓦と井戸が発掘されているのみです。歴史家は、1600年に堀尾氏が浜松から移された後に築いた松江城の現存天守のような姿をしていたのではないかと推測しています。双方の天守台石垣が似通っており、堀尾氏が松江城を築く際、浜松城の設計を参考にしたとも考えられるからです。

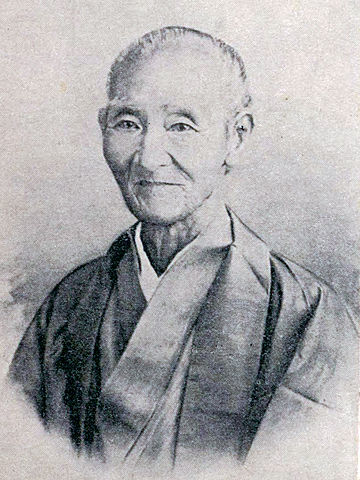

譜代大名の出世コース

家康は17世紀の初めに天下を掌握し、徳川幕府を創設しました。それ以来、浜松城は江戸時代を通じて9つの譜代大名家により受け継がれました。この城の城主は、度々老中などの幕府の要職の地位につきました。この城が「出世城」と呼ばれているもう一つの理由です。例えば、19世紀初頭に唐津城主であった水野忠邦は、浜松城主になることを志願しました。その結果、彼は浜松城主になるとともに、老中首座として天保の改革を主導しました。城自体に関して言えば、天守はやがて失われ、丘上には天守門だけが城のシンボルとして残りました。城の中心部は丘の傍らにある二の丸に移りました。そこには城主のための御殿があり、そこから城がある地の浜松藩を統治しました。