立地と歴史

沼田城と天空の城下町の始まり

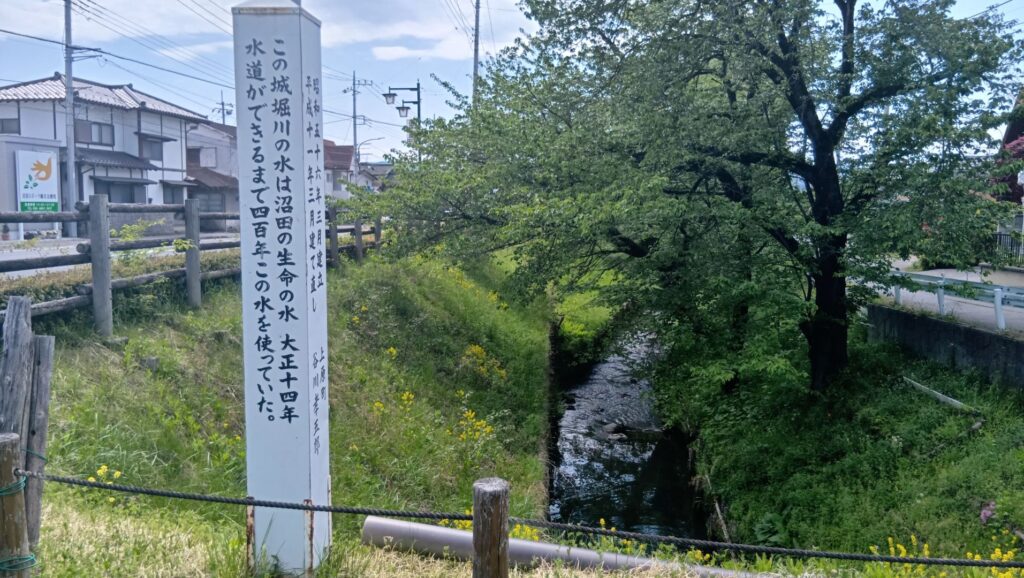

沼田城があった地域は、地理の教科書的にも、典型的な河岸段丘の地形として知られています。沼田市街地がある台地は、北は薄根川、西は利根川、南は片品川が作った谷に囲まれ、東側に開けています。城と城下町(現在の市街地)はその台地上にありましたが、地名の元となった「渭田郷(ぬまたごう)」は西側の利根川沿いにありました。その周辺に「荘田沼」というのがあって、それが大元なのかもしれません。室町時代には、その地名を名字とした地元領主の沼田氏が、その沼の近くの荘田城を本拠地にしていたと考えられています。やがて戦国時代にさしかかり、戦乱の世の中になってくると、沼田氏は、小沢城(1405年)、幕岩城(1519年)と、段丘上に拠点を移していきました。そして1532年(天文元年)に、当時の当主・沼田顕泰が、現在の沼田城の地に、倉内城を築いたと伝わっています。つまり、沼田氏の移転とともに「沼田」という地名の範囲が広がったようなのです。顕泰は、城下町も台地上に作りました。(「材木町」「本町」「鍛冶町」がこのとき形成されたいう記録あり)当時、城は山上、城下町は山麓というパターンが多かったので、珍しかったかもしれません。しかし、台地の端で水が不足していたため、15キロメートル以上先の台地の東側から白沢(しらさわ)用水(市街地では城堀川、じょうぼりがわ)が引かれました。これが沼田城と「天空の城下町」の始まりです。

次に関東地方という視点で見てみると、沼田は北関東において、南北と東西の街道が交わる地点でした。有力な戦国大名が台頭してくると、交通の要衝にあり、要害である沼田城は、彼らにとって是非とも手に入れたい拠点になったのです。やがて、沼田氏一族内で、関東管領・上杉氏につくか、北条氏につくかを巡って内紛が起こりました。16世紀中頃、上杉氏を関東から追い出した北条氏は、内紛に乗じて沼田城を乗っ取りました。(当主の沼田顕泰は、上杉氏とともに越後に逃れたと考えられています。)そして、一族の者を「沼田康元」として沼田城主としました。康元は、北条綱成次男・孫四郎のこととされています(下記補足1)。

(補足1)

康元ハ氏康ノ舎弟玄庵ト申人也、此山城ハ泰拠也、安越ハ綱重(綱成)事也

(年次不詳 北条康元書状写 追而書、沼田市史より)

上杉謙信と真田昌幸の登場

沼田を巡る状況は、1560年(永禄3年)に大きく変わります。越後の長尾景虎、つまり上杉謙信が、関東管領を中心とした秩序回復を掲げ「越山」と呼ばれる関東地方侵攻を開始したのです。謙信は生涯で17回も越山を行いましたが、もっとも大規模でインパクトがあったのが、この年だったのです(2回目)。国境の三国峠を越え、9月に沼田城を確保、さらに厩橋城(前橋城)を関東経営の拠点にします。その後、謙信越山時には、関東の出入口として、毎回往復していて、謙信の関東不在時にも、厩橋城などからの連絡ルートとして機能しました。そのため、城主として、謙信の信頼する・河田長親が置かれました。厩橋城が一時、北条方のものになったとき謙信は、沼田を失えば「天下の嘲り」であると言っています。

沼田顕泰は「越山」とともに「沼田衆」の筆頭として復活したと考えられますが、沼田城主にはなれませんでした。地元領主の城ではなくなっていたのです。1561年(永禄4年)伊香保温泉に湯治に行った謙信が、そのとき恐らく老齢で「万喜斎(ばんきさい)」と名乗っていた顕泰に、酒肴を受け取った礼状を送っています(下記補足2)。

これが彼に関する最後の記録です。

(補足2)

就湯治為音問檜肴給之候、賞翫無他事候、養性相当候間、近日可出湯間、恐々謹言

四月十六日 政虎

沼田入道殿

(上杉政虎書状写 東大日本史学研究室)

ところが、謙信が亡くなると(1578年)跡継ぎを巡る内乱が起こり(御館の乱)、その最中に北条が再び沼田城を手にします。そのとき現れたのが、武田勝頼の家臣・真田昌幸でした。謙信の後継となった景勝が、武田と同盟し、その代償で東上野(沼田含む)を武田領と認めたのです。1579年、昌幸は城主だった藤田信吉を調略し、沼田城を占拠しました(下記補足3)。1581年には、旧領回復を狙って攻めてきた沼田顕泰の遺児・平八郎を、謀略で返り討ちにしています。

(補足3)

沼田出勢のみぎり、最前に当家に属され候の条、倉内城本意、誠に忠節比類なく候・・・

(天正8年12月9日 藤田信吉宛武田勝頼所領宛行状)

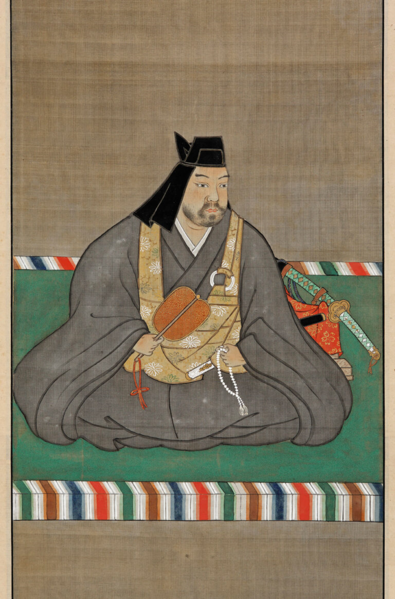

そして、主君の武田氏が滅亡し、滅亡させた織田信長までが本能寺の変で討たれると、独立大名を志向して動きました。その核となったのが本拠地の上田城と、沼田城でした。昌幸は、北条〜徳川〜上杉と、有利な条件を求めて、主君を何度も変えています。上杉へ鞍替えしたのは、徳川が北条に、沼田を含む上野国の領有権を認めたからでした。そのために、1585年には、徳川軍から上田城を攻められましたが、撃退に成功しました(第一次上田合戦)。それと並行して、北条軍から沼田城を攻められますが、昌幸の叔父・矢沢頼綱が防ぎました。

その後、豊臣秀吉に臣従し、一旦は沼田城を北条氏に引き渡しますが、名胡桃城事件をきっかけとした小田原合戦(1590年)で北条氏が滅び、また真田の下に戻ってきました。

真田氏による沼田の発展

小田原合戦後、関東地方は徳川家康の領地となりました。沼田城には、昌幸の長男・信之が入り、家康の配下と言う形になりました。併せて、昌幸が本拠としていた上田に対しても、その支藩というような位置付けでした。この2つに区分された領地が、沼田藩・上田藩の基になります。沼田については、信之以後、5代91年の真田氏の支配が続きます。また、正之は、家康の重臣、本多忠勝の娘・小松姫を妻としていました(家康の養女であっととも言われています)。このことが、関ヶ原の戦いのときに、信之が東軍、昌幸(+信繁)が西軍に分かれたときに、混乱なく対応できたことにつながります。なお、そのとき昌幸が沼田城を乗っ取ろうとしたが、城を預かった小松姫が決して入城させなかった逸話がありますが、実際には小松姫は当時大坂にいたようです。関ヶ原後は、信之が上田藩も引き継ぎました。

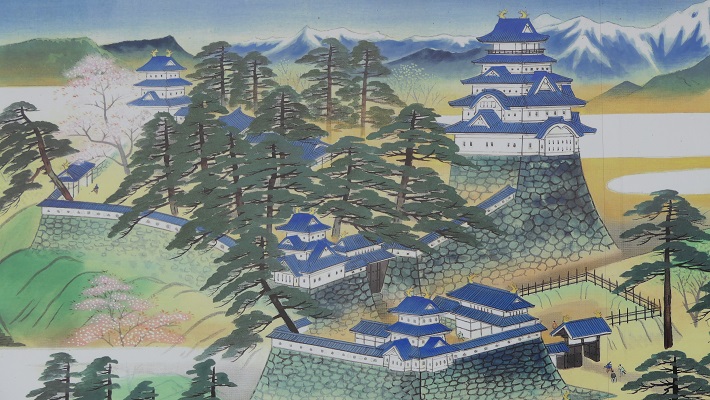

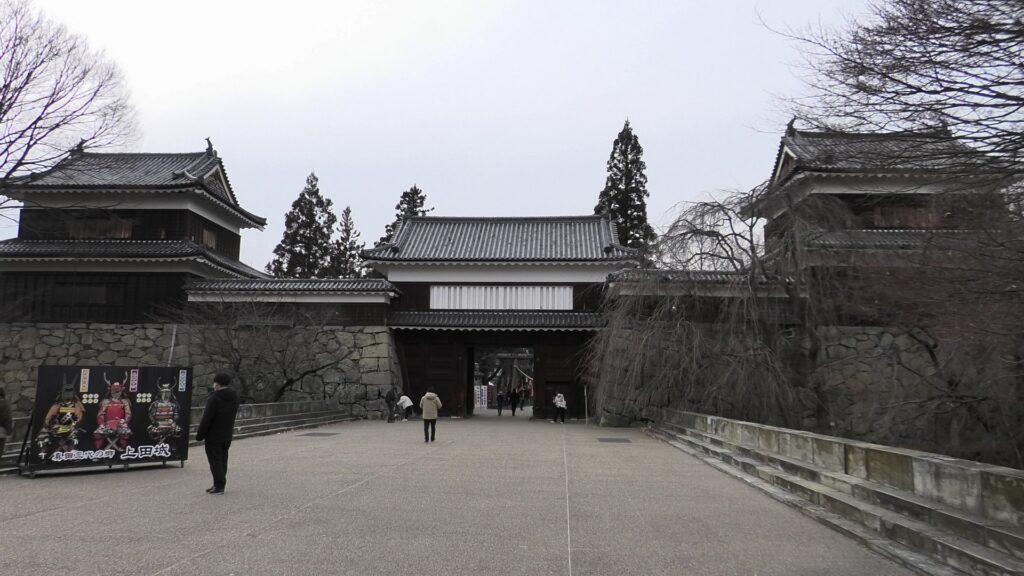

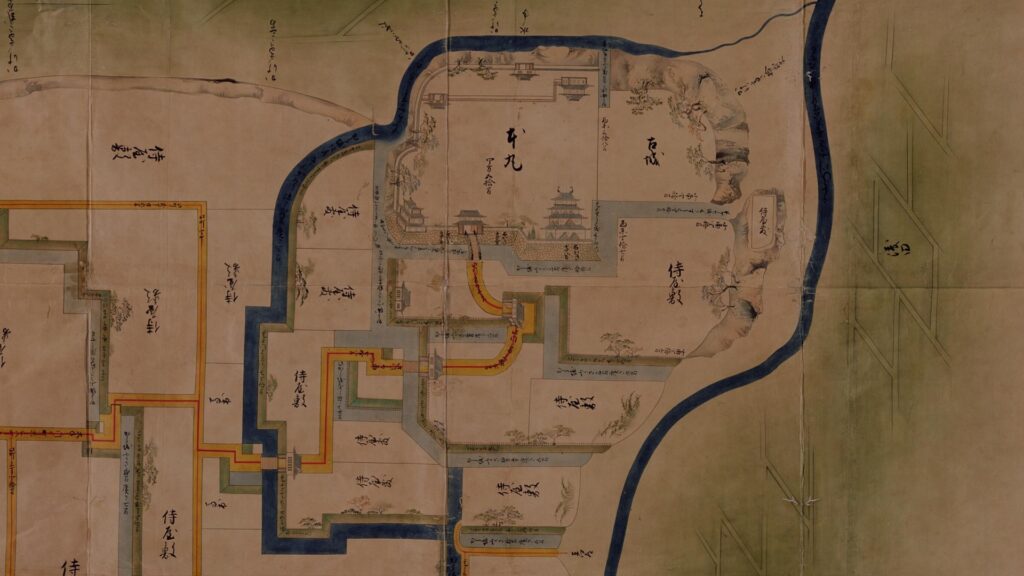

信之は、沼田に入ってから、城の整備を進めました。城は当初、台地の隅の「捨曲輪」「古城」と呼ばれた場所にありましたが、拡張されていて、1586年(天正14年)には二の丸・三の丸が整備されたと伝わっています。信之時代の1596年(慶長元年)には天守の普請が始まり、翌年に完成しました(「月夜野町後閑区有文書」、時期には異説あり)。この天守の姿は、後に沼田藩が幕府に提出した絵図(「上野国沼田城絵図」)に描かれています。四階に見えますが、下に屋根があるので、五重の天守だったことが確実視されています。関東地方には、他には江戸城にしか五重の天守はありませんでした。真田氏はそれが許されるような存在だったのです。

藩政としては、信之の時代は、戦乱や飢饉で荒廃していた領内を復興することを優先しました。例えば、逃散した農民が戻ってきた場合に、未納年貢を免除したり、借金を肩代わりしています(下記補足4)

(補足4)政所村(月夜野町)の百姓が欠落し、あるいは身売りしたため、田地がことごとく荒れてしまったので、借金を返済して身売り百姓を召し返すように(慶長19年7月 出浦対馬守・大熊助右衛門に対する信之指示、訳は「沼田市史」より)

信之は大坂の陣後の1616年(元和2年)、上田に移り(1622年には松代に転封)、沼田藩は長男の信吉に任せました(沼田藩2代目、~1635年・寛永11年)。信吉の時代に、沼田の城下町・用水・新田・街道・産業の開発が本格化します。例えば、城下町では坊田新町を開き(1616年、元和2年)、人口増に伴い再び水不足となったので川場用水を開削したり、新田開発者には一定期間年貢を免除したりしました。当時、城下に時刻を知らせてた時の鐘が残っています。

信吉の子・熊之助(沼田藩3代目、~1638年・寛永15年)は、幼少で亡くなってしまったので、信之の次男である信政(沼田藩4代目、~1656年・明暦2年)が跡を継ぎました。信政は後に「開発狂」と称されるほど、領内の開発を促進しました。この時代に開発された代表的な用水や町が「信政の七用水」「真田の八宿」と呼ばれています。沼田藩の公式の石高(表高)は3万石でしたが、信政の時代に内輪の検地をおこなったところ(内高)、4万2千石に増加していました。

沼田藩真田氏の改易

1656年(明暦2年)、信之の隠居に伴い、信政は松代に移っていきました(松代藩2代目)。そして、沼田藩を継いだのが信吉の次男・信利でした(沼田藩5代目、~1681年・天和元年)。その後、松代の信政が亡くなると(1658年・万治元年)、真田本家の跡継ぎをめぐって、信利と、信政の子・右衛門(幸道)との間で争いとなりました。幕府の裁定にまで持ち込まれ、松代藩は右衛門、沼田藩は信利と決定しました。そして間もなく信之も亡くなり、両藩は完全に独立した藩同士になりました。

信利の治世にはこれまで、よい評判はありませんでした。松代藩への対抗心をあらわにし、石高を松代より多い14万石と称し、豪華な藩邸を建て、贅沢な暮らしをしたというものです。また、費用を捻出するために、年貢を重くし、あらゆるものから税金を取り立てたとのことです。そしてついに、義民、杉木茂左衛門の命をかけた訴えが元で、改易になったというストーリーが知られています。しかし、残念ながら茂左衛門の存在は当時の史料では確認されておらず、知られているストーリーも明治時代に広まったのです。それでは、信利の改易の実態はどうだったのでしょうか。

沼田藩は、信利にとって厳しい状況でした。沼田藩は山間地であるため収穫が不安定で、以前は松代藩の援助を受けていたのです。また、かつて沼田の地を確保するため、地元領主を優遇していて、彼らは高禄の家臣になり、その領地には藩主の支配が及んでいませんでした。その合計石高は藩の表高を越えるほどでした。開発を急いでいたのは、こういう事情もあったのです。

信利はこの状況に対応するため、前代にも増して用水、新田の開発に力を注ぎました。件数では歴代最多です。また、領民の心の拠り所となりうる寺社も多く創建しました。多すぎる地元出身の高禄家臣に対しては、リストラを敢行し、支出を減らしました。そして、開発した田畑を確かめるため、藩で初めて徹底的な検地を行いました。地元領主の力が強かったときにはできなかったことです。

しかし、この検地の結果は、開発が進んだとはいえ、総石高が14万4千石という驚くべきものでした。実は単位あたりの田畑収穫高を実態より過剰に見積っていたのです。よって、農民は重税に苦しむことになりました。また、1680年(延宝8年)には大雨と洪水の被害が発生し更に困窮しました。そして、この大雨により江戸の両国橋まで破損したことが(下記補足5)、信利の命取りにつながるのです(両国橋用材請負失敗)。

(補足5)昨夜大雨風やまず、昼より黄蝶数知らず群がり飛んで、夜に及んで散ぜず。また南風激しく、城中諸門の瓦を落とし壁を落とす。まして武家、商屋傾覆すること数知らず。地が震え海が鳴ること甚し。芝浦のあたりより高潮押し上げ、深川永代、両国辺り水涯の邸宅、民屋ことごとく破損し、溺死の者多し(徳川実紀 延宝8年閏8月6日条)

この両国橋再建の幕府入札で、江戸の材木商(大和屋久右衛門)が格安で落札しました(相場1万5千~2万両のところ、9500両)。その商人は、沼田の近場の山から簡単に調達できると考え、沼田藩に話を持ち掛けました。信利は安易にその話に乗ってしまったのです。財政の足しになると思ったのでしょうか。用材は近場どころか山奥でも調達できず、納期の翌年10月に間に合いませんでした。その調達のために、領民が大量動員され(延べ約17万人)、更に困窮しました。その結果、信利は1681年、天和元年11月、幕府から改易を言い渡されたのです。

幕府の公式記録(徳川実紀)によると、信利改易の理由は以下の通りです(下記補足6)。

・両国橋の用材の遅延

・日ごろの身の行いが正しくないこと

・家人・領民を苦役したこと

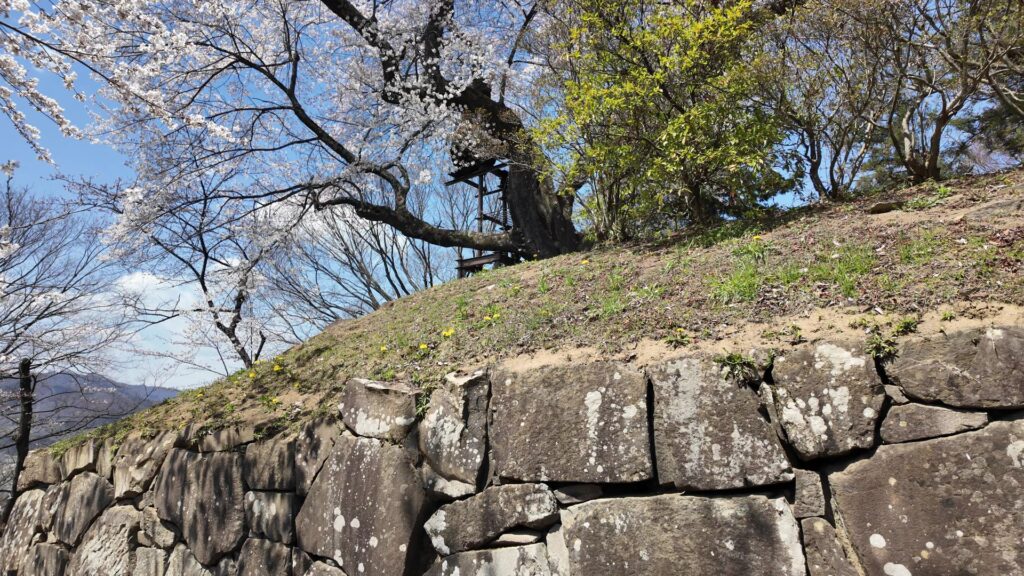

2、3番目は、処分の場合の常套句だそうですが、信利の場合は、リストラされた家臣や、酷使された農民たちからの影響があったかもしれません。当時の将軍は徳川綱吉で、将軍独裁の風がまだ残っていて、その治世で40人以上が改易・減封になっています(赤穂事件などもその一つ)。信利は、改革を急ぎすぎて失敗し、幕府にその隙を突かれることになったのかもしれません。沼田は幕府領となり、そのとき関東で唯一だった五重天守を含め、沼田城は、翌年1月、わずか10日間で破壊され、埋められてしまいました。

(補足6)上野国沼田城主・真田伊賀守信利の所領三万石没入せられ、出羽山形に配流し、奥平小次郎昌章に召し預けらる。これは、両国橋構架を助役し、おのが封地より橋材を採りけるが、ことのほか遅緩せしのみならず、日頃身の行い正しからず、家人、領民を苦使する聞えあるをもてなり(徳川実紀 天和元年11月22日条)

その後

沼田地域は、幕府代官の努力で復興に向かい、再び沼田藩として、本多氏、黒田氏、土岐氏に受け継がれました。ただ、城としては小規模に再興されただけでした。現在は、本丸周辺が沼田公園として整備されています。

「沼田城その2」に続きます。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。