立地と歴史

主要都市であった和歌山

和歌山城は、過去は紀伊国といった和歌山県の県都である和歌山市にある城です。現在では和歌山は一地方都市として、日本の大動脈である東京、大阪、福岡のラインからは離れたところにあるという印象です。しかし、この城が実際に使われていた江戸時代までは、和歌山は日本で十指に入る都市だったのです。それは、和歌山が東日本と西日本を結ぶ海上交通の主要ルート上にあったからです。その結果、ついに和歌山城は徳川御三家の一つ紀州徳川家の本拠地となりました。更には、紀州徳川家からは、徳川宗家の跡継ぎとして、2人の将軍(吉宗と家茂)を輩出しているのです。

紀伊国の範囲と城の位置

桑山氏の時代

戦国時代の16世紀には、地方領主の集団である雑賀(さいか)衆が自らのこの地方を治め、他の戦国大名に度々傭兵を派遣したりしていました。ところが1585年には、天下人の豊臣秀吉がこの地方を征服し、雑賀衆は壊滅させられてしまいます。そして秀吉はある丘を選び、弟の秀長にそこに城を築くよう命じました。それが和歌山城となったのです。秀長の家臣で、後に築城の名手となる藤堂高虎が奉行を務めました。城が完成してからは、別の家臣である桑山氏が居城としました。和歌山城の歴史は、3つの時代に区分されます。1つ目は桑山氏がいた時代です。その時代に城がどのようであったのかはよく分かっていません。しかしその範囲は大体丘とその周辺だったと考えられています。それは、緑泥片岩の古い石を使った石垣が丘の周りに築かれていて、城の他の石垣とはかなり違って見えるからです。その緑泥片岩が石垣に最初に使われた理由は、その丘かその周辺から簡単に入手できたからです。

浅野氏の時代

1600年、浅野氏が紀伊国の領主となり、和歌山城を根拠地としました。桑山氏は転封となりました。浅野氏の領地は桑山氏時代よりずっと大きく、そのため、その体格に見合った城に改修したのです。丘の上には天守と御殿が築かれ、北側の麓にも新しい曲輪が築かれそこには茶室が建てられました。その曲輪群は石垣に囲まれていましたが、粗く加工された砂岩が使われていました。その砂岩は、友ヶ島など城から離れた場所で採取され運ばれてきました。加工しやすかったのです。また内堀が曲輪群の北と東を囲んでいました。城の南側と西側は、海に面した天然の砂丘によって守られていました。また、大手門が南側から北側に移されました。後に和歌山城の市街地となる城下町がこの方面に作られたからです。城の基本的構成は、浅野氏によって確立されたと言われています。

徳川氏の時代

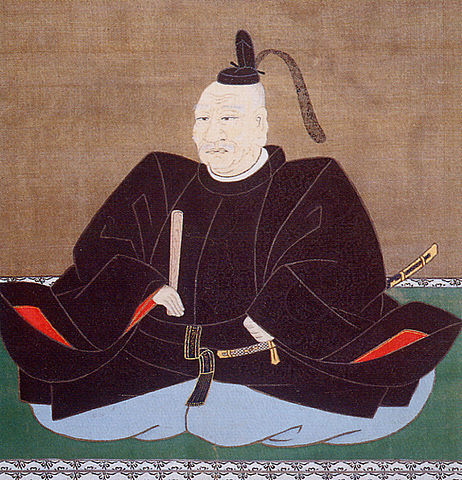

1619年、浅野氏が広島城に移され、代わりに徳川頼宣(よりのぶ)がこの城にやってきました。彼は、和歌山城を徳川御三家の一つの本拠地として改修しました。城をより強化するため、砂丘があった場所に曲輪が築かれ、砂の丸等となりました。これらの曲輪は高石垣に囲まれていましたが、浅野氏が作ったものと同じ方法で積まれました。城の石垣の一部は後の時代に、熊野石と呼ばれるより精密に加工された花崗岩を使って積まれています。頼宣は、内堀の北側に三の丸を築き、そこは武家屋敷として使われました。彼は外堀を作って城を更に強化しようとしますが、中止せざるを得なくなります。徳川宗家を含む幕府側が、頼宣が幕府に反抗するのではないかと疑ったからです。

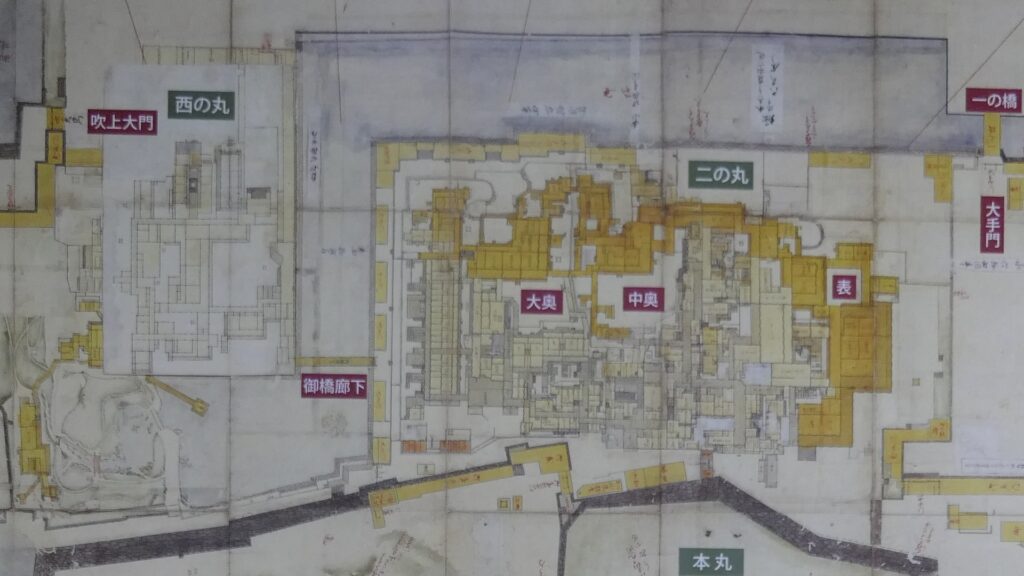

平和であった江戸時代の間、生活や統治の利便のため、城の中心地は丘の上から麓の方に移りました。北麓にあった二の丸には御殿があり、表(藩庁)、中奥(藩主公邸)、大奥(藩主私邸)に分かれていました。江戸城にあった徳川宗家の将軍の御殿のようになっていたのです。そのとなりにあった西の丸は、城での文化の中心地でした。そこには能舞台、庭園、茶室があり、藩主がそこで楽しむだけでなく、外部の人々も招き入れました。御橋廊下(おはしろうか)と呼ばれる廊下橋が、内堀を渡って建設されました。この橋は二の丸と西の丸をつないでおり、藩主とその親族のみが渡ることができました。

しかし一方で、丘の上の天守は1846年の落雷により焼け落ちてしまい、1850年に再建されました。第二次世界大戦中の1945年には、空襲により再び焼けてしまいますが、1958年には同じ外観で再び建て直されました。その焼けてしまった天守が浅野氏が建てたものと同じであったかどうかは不確かです。