立地と歴史

Introduction

岡山城は、岡山県の県都・岡山市に今でもそびえている城です。天守はその黒さから「烏城」とも呼ばれています。オリジナルの天守は、1945年(昭和20年)6月29日の岡山大空襲で焼失しましたが、1966年(昭和41年)に外観復元されました。また、城の堀とも言うべき旭川を挟んで、日本三名園の一つ、後楽園もあり、人気の観光地になっています。これら優美な姿は、一遍に現れたのではなく、3つの大名家の関わりによって出来上がりました。城を築いた宇喜多氏、城を受け継いで近代化した小早川氏、そして完成させた池田氏です。そして、現在の岡山市の繁栄の基にもなりました。この記事では、岡山城が完成するまでのストーリーをご紹介します。

「戦国の梟雄?」宇喜多直家による築城

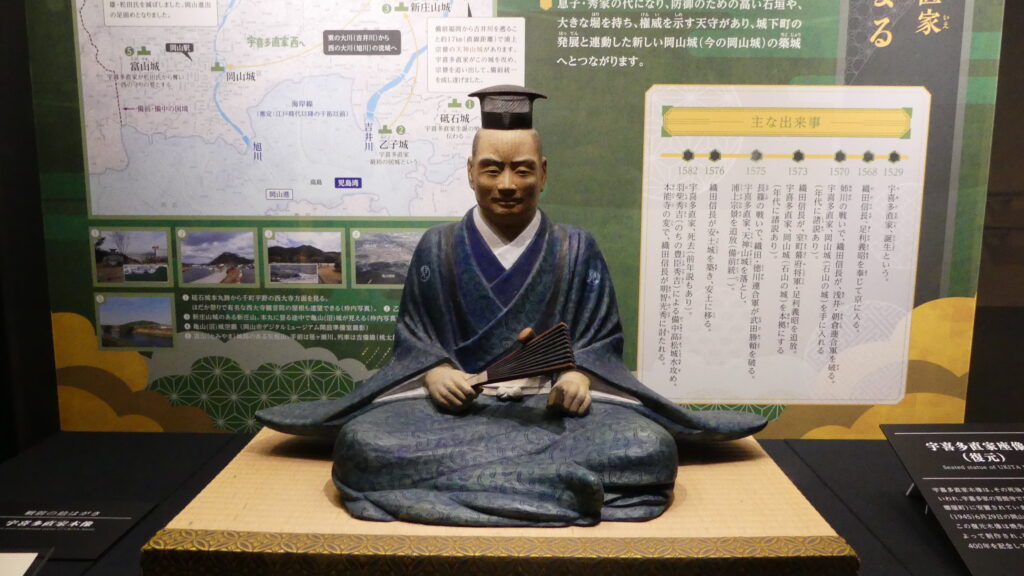

宇喜多直家は一代で、現在の岡山県周辺地域(備前・美作国)の戦国大名にのし上がりました。しかしその手段が卑劣だったということで「戦国の梟雄」「戦国三大悪人(の一人)」などと呼ばれてもいます。実はそのような評判は江戸時代初期からのことでした。当時の作家・小瀬甫庵の「甫庵太閤記」に取り上げられているのです(下記補足1)。

(補足1)直家義も露程も知らず事ども、甚だもって夥し。かつ記すに、先主浦上備前守宗景を隠謀をもって弑し、舅中山備中守を属託にふけり殺害し、作州ゑびの城主後藤を聟に取り、毒して殺しけり。かやうの類悪のみにて、備作の城主をあまた生害し、その領知を奪取て、威猛く富溢れ出、一往栄え侍れども、天その不義をば赦し給わずなり。(略)まことに無道の報、直家にかぎらず。松永弾正忠久秀、斎藤山城守道三、この両人等も直家にひとしく、才高くして利を好み、義を疎にせしが、何も後絶にけり。(甫庵太閤記)

要するに「義」を疎かにし、「才」能を「利」得のために使う者は、滅びる運命にあるということの典型例として、直家の名を挙げているのです。甫庵の考え方(儒教の忠孝)に基づき、結果論から語っているようにも思いますが、結果的に平和になった江戸時代の人々に受け入れられました。宇喜多家は大名としては滅びたので、抗議の声もあがらなかったでしょう。

この傾向に拍車をかけたのが、直家の前半生を記した記録が、江戸時代後期に書かれた軍記物の「備前軍記」くらいしか残らなかったことです。宇喜多家にあった記録は、没落により散逸してしまったからでしょう。ここでは敢えて直家の生い立ちを「備前軍記」に基づいて簡単に記してみます。

1534年(天文3年)島村観阿弥が宇喜多氏の居城・砥石城を奇襲、祖父・能家は自害、直家(6歳)は父親(興家)とともに流浪

1543年(天文12年)浦上宗景に仕官(直家15歳)、その後元服して乙子城を預けられる

1549年(天文18年)浮田大和を攻め、砥石城を落とした手柄で、新庄山城(奈良部城)を預けられ居城とする

1559年(永禄2年)舅の中山信正を、亀山城で酒宴で油断させて自ら斬る、城を乗っ取る、また、祖父の仇・島村観阿弥を砥石城からおびき寄せ討ち取る、城も取り返す

1561年(永禄4年)龍の口城の穝所元常を美少年の小姓を使い、酒を飲ませて生害

1566年(永禄9年)備中の大名・三村家親を、部下に鉄砲で生害させる

1568年(永禄11年)金川城の娘婿・松田元堅を討つ

1570年(元亀元年)岡山城主・金光宗高(別書では娘婿)を切腹させる

1573年(天正元年)岡山に移転

1577年(天正5年)主君の浦上宗景を天神山城に攻め、宗景は落ち延び、浦上氏滅亡

1578年(天正6年)妹聟の虎倉城主・伊賀久隆に毒を盛る

1579年(天正7年)三星城主・後藤勝基を(別書では娘婿)攻め自害させる

まさに、目的のためにはたとえ身内相手でも手段を選ばずといった感じですが、他に直家の詳しい経歴がわかるソースがないため、これがそのまま直家の「戦国の梟雄」イメージを作り上げ、現代まで続いているのでしょう。現在では、島村観阿弥への仇討ちが他の史料で確認でなかったり、必ずしも直家が単独で行ったのか疑問を持たれるケース、年次の誤り(例:浦上氏滅亡は実は2年前、伊賀久隆没は3年後)、「酒を飲ませる」パターンなど誇張された表現などが指摘されています。しかし仮にグレーな部分が全て事実だったとしても、程度の差はあれ、戦国時代は生き残りのため親族間であっても謀略・寝返りは普通に行われていました。これらのストーリーは、直家の戦国大名としての優れた能力をも示しているのではないでしょうか。「主君」を攻めるという件についても、当時は完全な上下関係ではなく、有力大名と地方領主の関係で力関係によって下剋上となったのです。

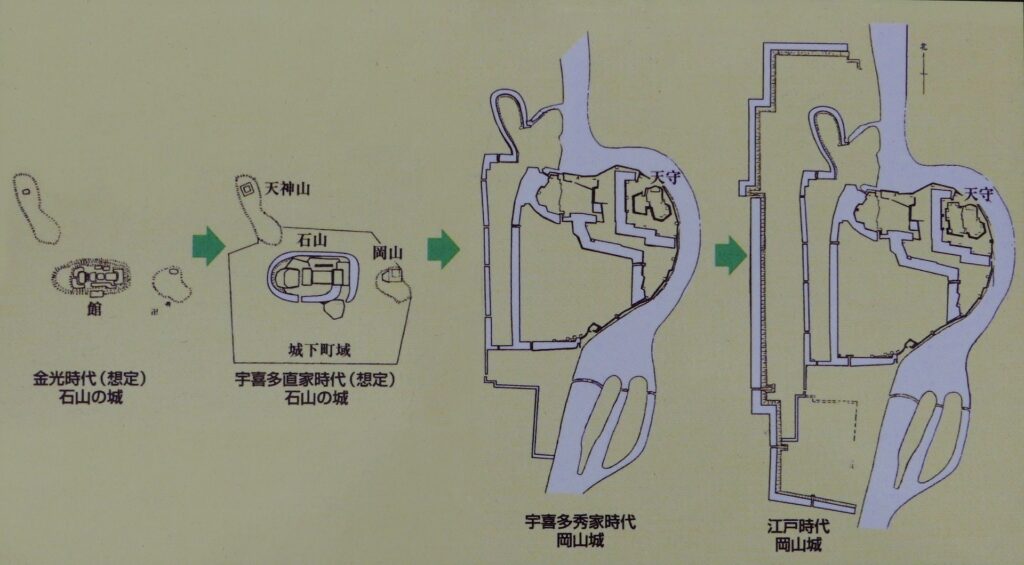

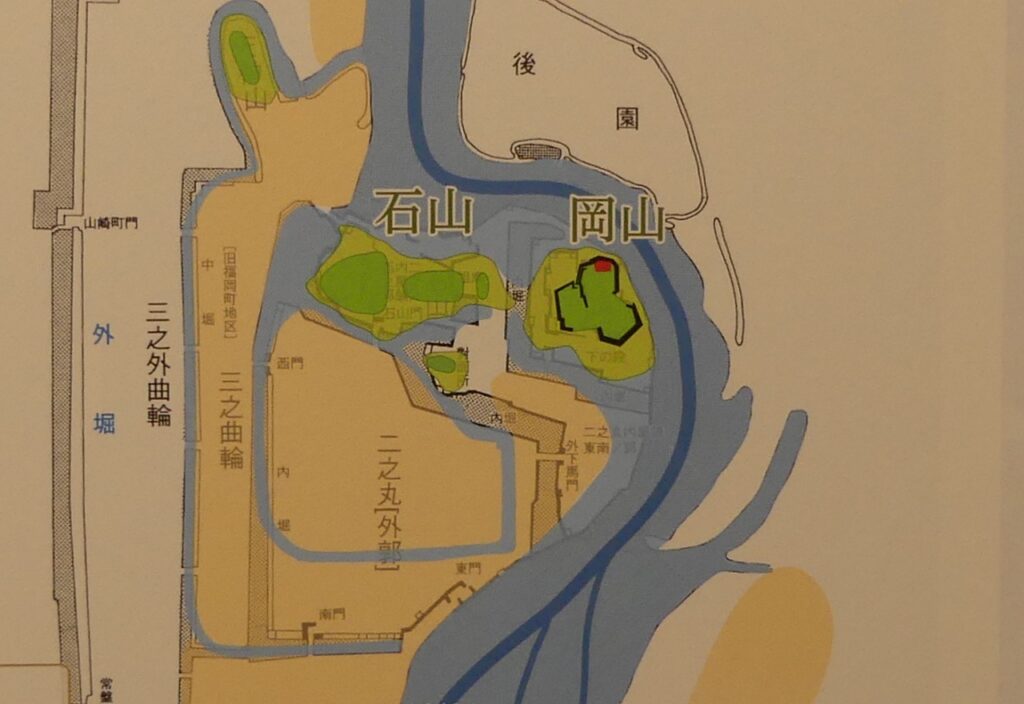

直家が最後の本拠地とした岡山の近くには、瀬戸内海が湾のように入り組んでいて、旭川の河口がすぐ南にありました。そのデルタ地帯の「石山」という丘を中心に城を構えたとされています。後の岡山城よりはずっと小規模でした。1572年(元亀3年)に毛利氏と宇喜多氏が和平を結んだときの文書に「岡山」という地名が初めて見られるということです(十月二日付小早川隆景書状「乃美文書」)。「備前軍記」には、直家が岡山を選んだ理由と経緯が書かれています(下記補足2)。こういったところも、直家の先見性を示しています。

(補足2)(これまでの城と比べて)岡山は城下が殊のほか広大で、城の東を流れる大川は、海に通じて運送の便もよく、行く行く繁昌する条件を備えた土地であった。しかし、岡山の城はこれまで金光宗高の居城で、城の規模も小さく、家臣の屋敷も少なく、このままでは居住できなかったので、城の郭を押し拡げ、或いは作り添え、新規に縄張りを行い、土居や堀を改築することにした。そのためこの地にあった寺社を外に移転した。(「現代語訳 備前軍記」より引用)

また後に羽柴秀吉が毛利氏と対決するため、備前国に駐留した時に出した掟書には、岡山に城下町があったことがわかります(下記補足3)。

(補足3)

一 岡山町で売り買いするときには、従来どおり「かわり(為替か)」を取り交わして買うこと。

一 町中において、在陣の者たちは無礼な振る舞いをしないこと

一 備前国衆と喧嘩口論があった場合は、理非を問わず、在陣の者に非があること。

(羽柴秀吉掟書写「諸名将古案」訳は「宇喜多直家・秀家」より)

直家がメジャーな存在になると、他の記録にも現れるようになり、その動向がはっきりしてきます。しかしそれは、最後の試練に悩む姿でした。直家が戦国大名化したとき、中国地方は織田信長と毛利輝元が対決するフェーズに入っていました(1576年(天正4年)足利義昭が毛利氏を頼って以後)。直家は毛利氏の傘下で、織田軍と戦っていたのです(上月合戦など)。毛利氏は当初善戦していて、1578年(天正6年)には上月城を落とし、別所長治(三木城)・荒木村重(有岡城)が織田方から離反していました。しかし翌年には三木城包囲戦が始まり、有岡城は開城されました。直家はその動きを見ていたものと思われます。そして、羽柴秀吉の仲介で織田方に寝返ったのです。この決断は織田方の先鋒として毛利と戦うことを意味し、熾烈な戦いが続きました。やがて直家は病に倒れ、1582年(天正10年)正月までに亡くなったとされています(「信長公記」に宇喜多秀家が信長から家督継承の許可を得たという記事あり)。秀吉は中国戦線のテコ入れを図り、4月に岡山城に入城、5月に有名な備中高松城の戦いが始まり、6月に本能寺の変を迎えます。直家の判断は正しかったことになります。

「豊臣政権の貴公子」宇喜多秀家による大拡張

直家の跡を継いだのは若干11歳の秀家でした。宇喜多勢はこの後、羽柴から豊臣となった秀吉とともに、天下統一事業に加わります。叔父の宇喜多忠家がバックアップしていましたが、秀家は若年で異例の出世を遂げ、最後は五大老の一人に上り詰めます。(秀吉没時 秀家27歳、徳川家康57歳、前田利家61歳、毛利輝元46歳、上杉景勝44歳、伊達政宗でさえ32歳)この主な要因は4つあると考えられています。

1.宇喜多直家・秀家親子に対する秀吉の恩義

秀吉が天下を取るための最も大切な時期に、秀吉軍の主力として戦いました(下記補足4)。

(補足4)備前・美作両国の宇喜多直家は、さきに播磨の別所長治が寝返った時、「西国(毛利方)」から離脱した。秀吉陣営の領域は度々危機に見舞われたが、並々ならぬ覚悟をもって尽力してくれた。だから直家が没すると、その嫡男を取り立てて、温床として秀吉の婿に迎え、「羽柴」の名字を与えて「羽柴八郎」と名乗らせた。さらに「分国の外」にも所領を与えた。(「天正記」二、現代語訳を「宇喜多秀家 秀吉が認めた可能性」から引用)

2.樹正院(豪姫)に対する秀吉の愛情

樹正院は前田利家・芳春院(まつ)の子ですが、秀吉・北政所の養女となり、秀吉から溺愛されました(下記補足5)。その婿となったのが秀家でした。樹正院が出産後に大病を患ったときには、秀吉は野狐の祟りと考え、伏見稲荷社に祈祷を命じ、万一のことがあれば、稲荷社を破壊し、毎年日本国中で狐狩りを行うとまで言っています。

(補足5)大こうひそのこにて候まゝ、ねよりうへのくわんにいたしたく候(略)八郎ニハかまわす候(太閤秘蔵の子であるから、北政所より上の官につけたい、秀家にかまうことはない。)(豊臣秀吉書状、賜芦文庫所蔵文書、現代語訳は「宇喜多秀家 秀吉が認めた可能性」から引用)

3.秀吉と秀家との良好な関係

秀家が、気まぐれであった秀吉の勘気に触れた記録はないそうです。朝鮮侵攻初期には、秀家を日本の関白か朝鮮の支配者にすると言っていました。特筆すべき武功はないが、出陣(紀州・朝鮮など)したときには積極性を見せているので、それが気に入られたかもしれません(下記補足6)。秀吉が好んだ能、茶道、鷹狩りに莫大な経費をかけ、上方の屋敷では秀吉の御成を受けて豪華な饗宴が開かれました。(イケメンだったからかもしれないが、知られている肖像(上記)は、昭和に描かれた想像画です。)

(補足6)就其大明国へ先懸同備之事、備前之宰相都ニ相残儀迷惑之由、達而申越候条、(天正20年6月13日付豊臣秀吉朱印状、「成仏寺文書」)

4.身内を引き立てようとする秀吉の意図

跡継ぎの秀頼を除き、弟の秀長、切腹した秀次、その弟の秀勝・秀保と、一門が次々と亡くなっていました。一門と呼べる大名が秀家くらいになっていたのです(小早川秀秋は他家の養子扱い)。秀頼を補佐する次代のリーダーと見込まれていたのかもしれません。

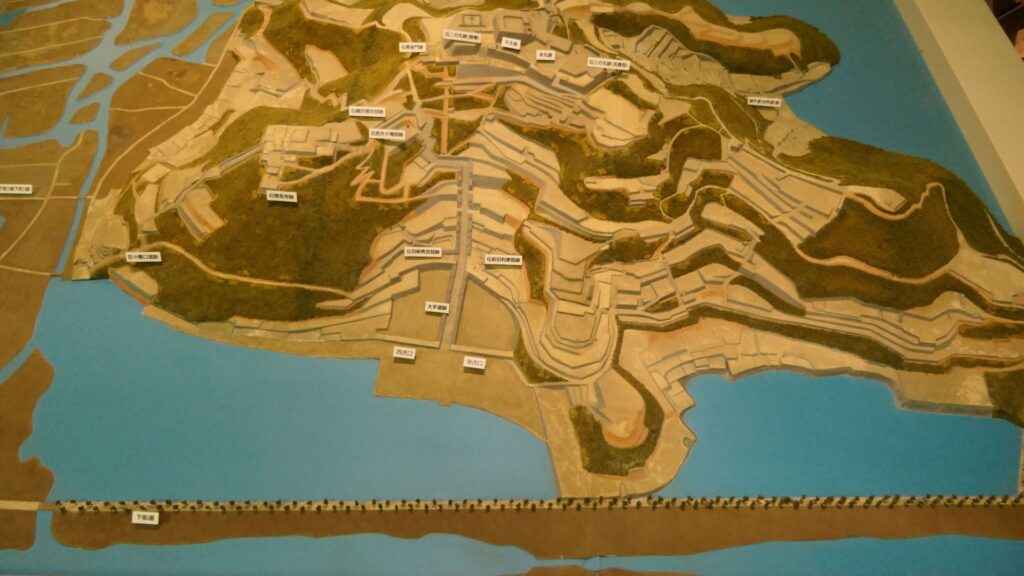

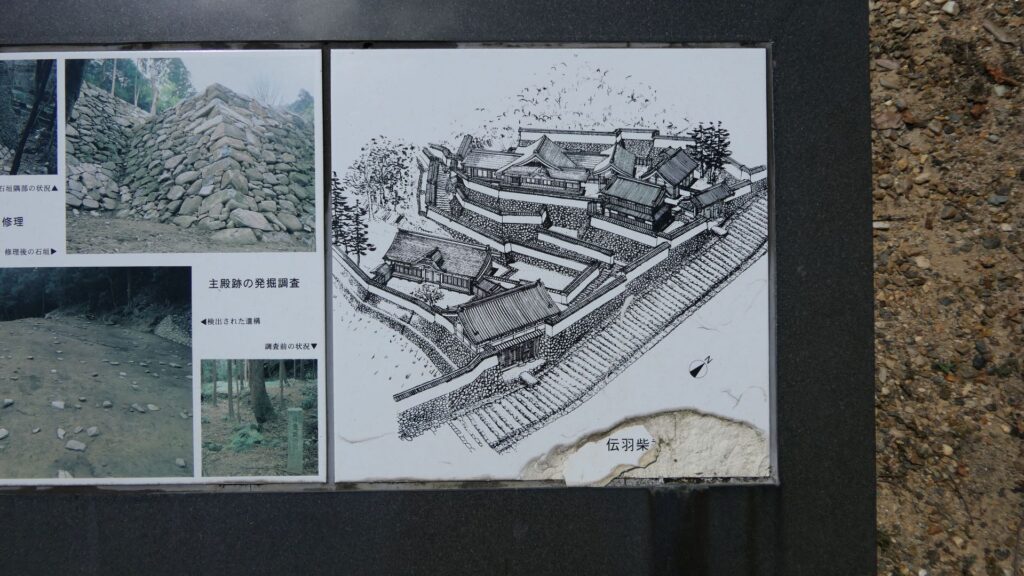

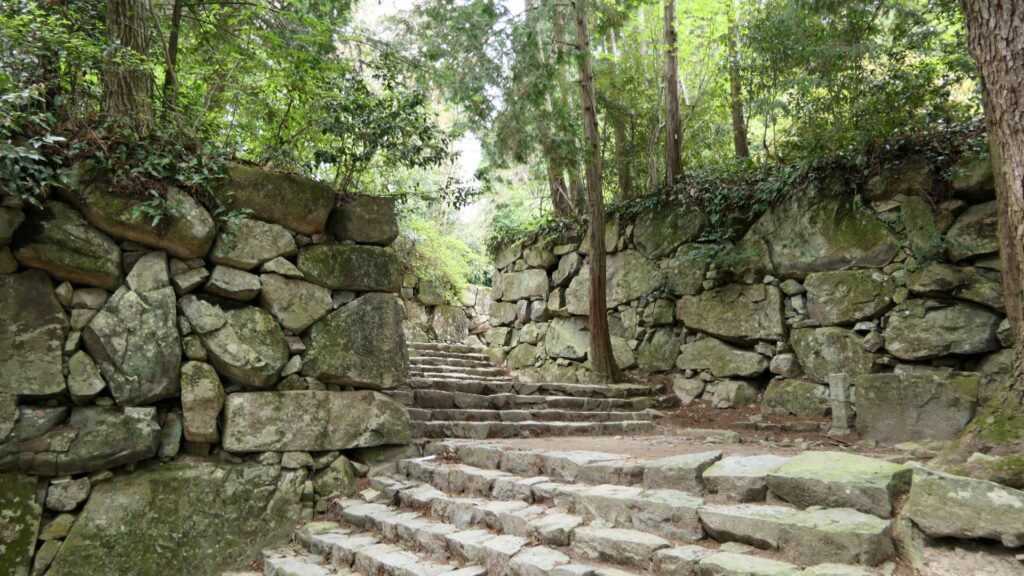

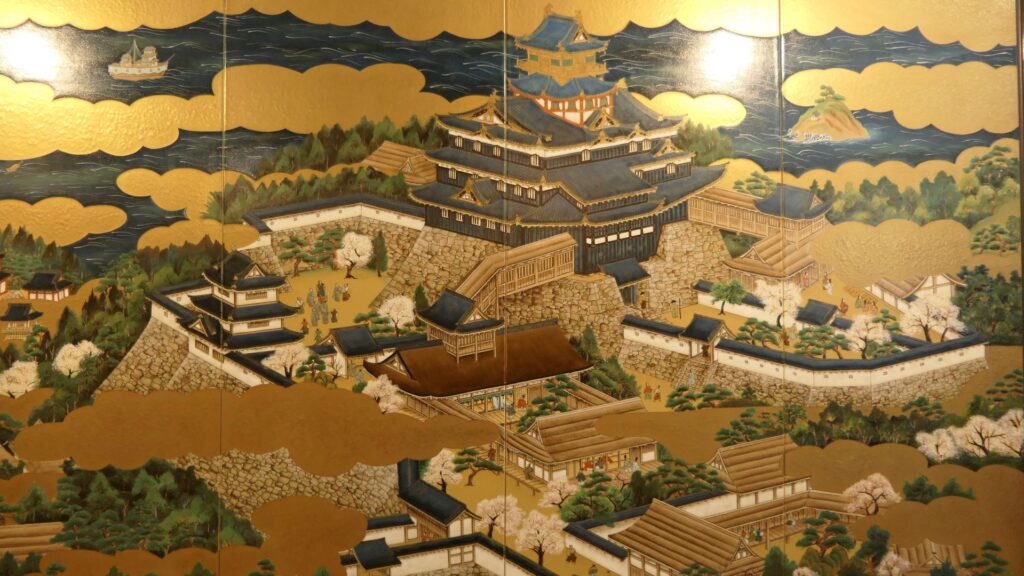

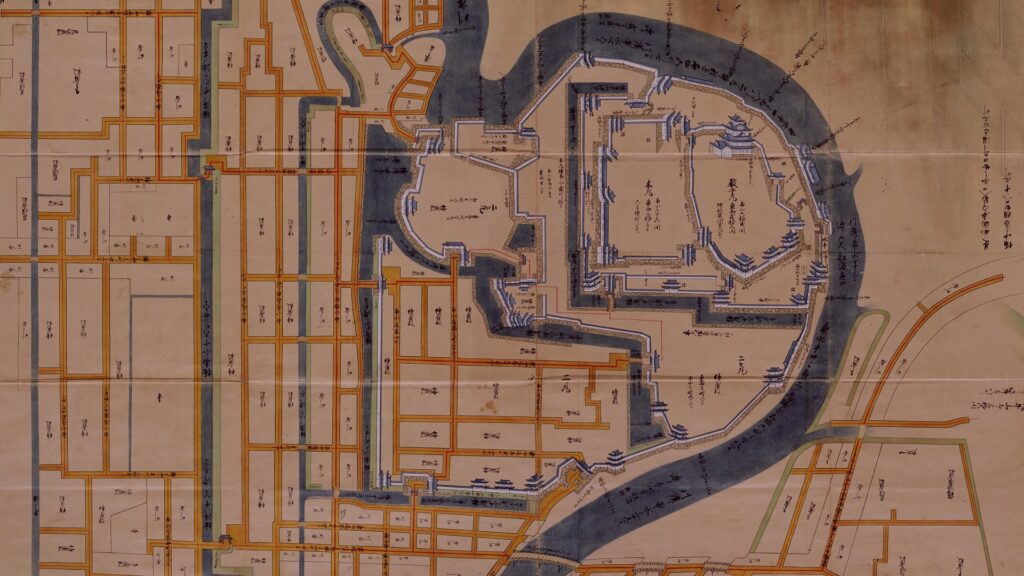

秀家は、大名としても約50万石(諸説あり)もの領地を有していました。岡山城は、その本拠地に相応しいものとして大拡張されました。工事が始まったのは1590年(天正18年)とされていますが、その2年前から工事の準備が始まった記録があります(下記補足7)。まず、城の中心部が「石山」から東の方にあった「岡山」に移されました。中心部の本丸は、自然石をあまり加工しないで積まれた、野面積みの高石垣で、最高15メートルあり、関ヶ原前では屈指の高さでした。本丸から西と南側に多くの曲輪を作り、三重の堀で囲みました。当時は、旭川が分流して城の周りを流れていましたが、流れを一本化して本丸の北と東に、天然の堀として通しました(下記補足8)。

城の堀も、元の川の流れを利用したものと言われています。城下町も整備し、西国街道を城下町や旭川に沿って付け替えました。秀家はあまり領国にいなかったようですが、朝鮮から指示を出した文書が残っています(下記補足9)。

(補足7)其元(岡山)普請之事、大石如何程取置候哉、承度候、岡山之詰衆徒ニ戻申候間、其方御呼越候て普請可被仰付候、(天正16年7月26日付花房秀成書簡、「湯浅家文書」)

(補足8)中納言秀家卿当城普請のとき、先づ二流の朝日川を、石を以て西の流をせき入、東一方へ流したり、今の川筋は是也(地誌「和気絹」)

(補足9)

一 あまし(天瀬)の内、さふらい(侍)のほか、商売人一人も不可居住事、

一 しやうはい(商売)人之事、よき家をつくり候ハゝ、新町をはしめ、いつれの屋敷にかきらす、あしき家をこほさせ可遣、但二かひ(二階)つくりたるへき事、

一 大河に橋を可懸之あいた、川東へなり共、心まかせに、や敷(屋敷)とり(ら)すへし、請銭之事、いつれの給人雖為進退、一段可為貫別事、

(文禄2年5月2日宇喜多秀家覚書、「黄薇古簡集」)

そして特徴的なのが、城のシンボルである天守です。3重(屋根が複雑なため4重または5重とも表現される)6階で、建物の高さは20メートル以上ありました。当時の天守台石垣は、技術的な問題から、地形に沿って多角形に作られました。岡山城の場合は、不等辺五角形になっています。そのため一階部分も同じ形になっていて、上の階に行くほど、四角形に修正されていきます。その結果、一重目と二重目(4階まで)が大きな櫓(入母屋屋根)の形をしていて、小さな三重目(5階と6階)が望楼として乗っかっています。このスタイルを望楼型といいますが、岡山城天守は、天守の魁である安土城や秀吉大坂城の姿を引き継いでいると言われています。天守の壁は、黒く塗られた下見板張り(横長の板材を階段状に重ねたもの)で、別名「烏城」のもととなりました。屋根には、特別に許された、金箔瓦が使われ、城主の権威を表していました。

城の改修には、秀吉の指導もあったと言われ、1597年(慶長2年)までに完成しました。

しかし1598年(慶長3年)に秀吉が亡くなると、状況は一変します。秀吉のバックアップで成り立っていた秀家の権威が低下し「宇喜多騒動」と呼ばれるお家騒動が勃発したのです。浮田左京亮(うきたさきょうのすけ)など重臣たちと、秀家の政策を進める近臣たち(中村次郎兵衛など)が、惣国検地のやり方などを巡って対立したのです。秀家はこの騒動を治めることができず、徳川家康の裁定に持ち込まれました。結果、多くの家臣が宇喜多家を去ることになりました(浮田左京亮は、関ヶ原で東軍に属し、坂崎出羽守と名前を変えて、津和野城主になります)。

1600年(慶長5年)9月15日の関ヶ原合戦では、秀家軍は西軍主力として戦いますが、敗れました。秀家はわずかな家臣とともに美濃山中に潜伏し、樹正院・芳春院の影なる援助もあって、堺から船で薩摩に乗り付け、島津氏を頼ったのです(下記補足10)。生き延びて、自らの復権を願ったのです。そして2年後に徳川・島津の講和が成立すると、秀家は翌年に伏見に出頭しました。島津氏や家康側近の本多正純(弟が宇喜多に仕官していた)などの助命嘆願が功を奏し、八丈島への配流ということで決着しました。秀家はその後も復権を諦めていなかったそうです。そして1655年(明暦元年)、84歳になるまで生き抜きました。「貴公子」というイメージ以上にしたたかな人物だったのではないでしょうか。

(補足10)我ら心中、申し置き候間、宜しき様にその心得たのみ入り候、以上、今度我ら身上の儀に付いて、一命を顧みられず、山中え罷り越され、その以後、方々堪え難き所、付きそい奉公の儀、誠にもって満足の至り、浅からず候、我ら身上成り立ち候わば、その方事、一かどの身躰に相計らうべく候、今度奉公の程、重ねて忘却なく候、向後も我ら身上の儀、諸事由(油)断なく、その心遣い肝要に候、謹言、(慶長六年五月朔日付難波秀経宛宇喜多秀家書状)

悲運の城主・小早川秀秋による近代化

岡山城には、徳川方接収の後、小早川秀秋が備前・美作40万石(諸説あり)の岡山藩主として入城しました。もちろんこれは、関ヶ原合戦の論功行賞によるものです。合戦での秀秋の行動は、徳川家康が命じた「問鉄砲」により動揺し、合戦最中に西軍から東軍に寝返ったという「裏切り者」のストーリーとして語られてきました。しかし最近の研究によると、秀秋は合戦途中ではなく、遅くとも合戦当初から東軍に参加していたことが明らかになっています。しかしこれまでのストーリーの影響もあり、岡山城での秀秋は、豪奢放蕩にに走り、乱行を重ね、ついには狂死したとの説話が残っています。事実として、家老の杉原国政を粛清し、別の家老・稲葉正成は出奔しています(下記補足11)。

(下記11)小早川秀秋は入封後間もなく政治を乱し、ただ放鷹など狩猟にのみうつつを抜かし、時には罪なき者を殺害するようなことさえあった。稲葉内匠頭・杉原紀伊守はもちろんこれを諫めた。殊に杉原紀伊守は厳しく諫言したので秀秋は大層憤慨し、村山越中なる者を討手に差し向け、紀伊守殺害を命じた。(「現代語訳 備前軍記」より引用)

しかし、最近では秀秋の死因は、若年からの飲酒によるものと言われています。また、1602年(慶長7年)に21歳で亡くなるわずか2年間にしては、多くの業績も残しています。家老の粛清も、自身の近臣を中心とした、家臣団の再編成という一面があったのかもしれません。主な業績として挙げられるのは、総検地の実行、寺社の整備・再建、不要な城の破却、そして岡山城の近代化です。関ヶ原前後の新たな戦い方(大規模な集団戦)に対応するものだったと考えられています。

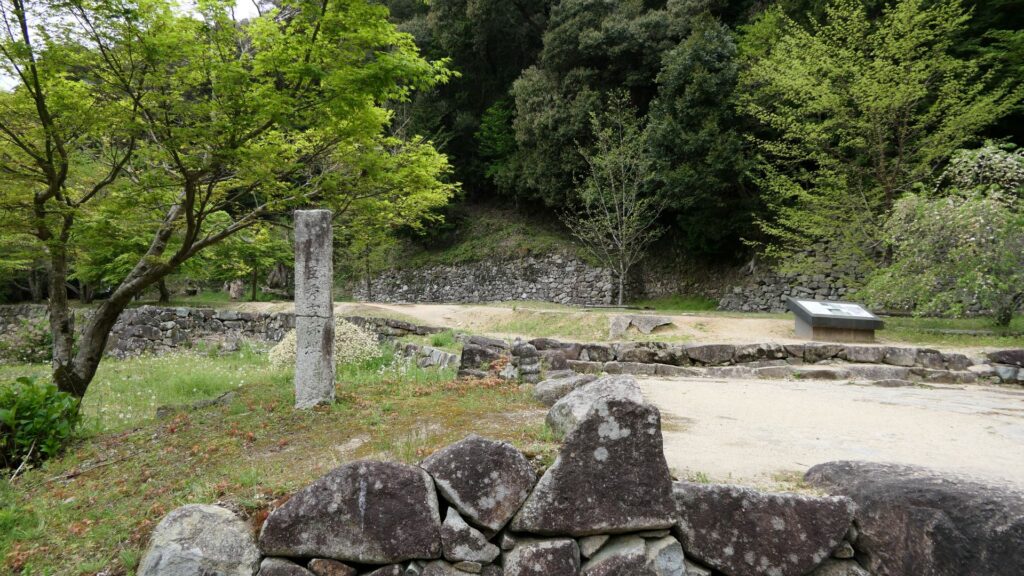

秀秋はわずか2年の間に、城の面積を倍近くにしたのです(約60→110ヘクタール)。城域を更に西に広げ、三の外曲輪を築き、外堀で囲みました。全長2.5キロメートルの外堀を、家臣・領民を動員してわずか20日間で完成させたと言われ「二十日堀(はつかぼり)」と呼ばれました。関ヶ原で領地を減らした毛利氏への備えであったという指摘もあります。また、城の中心部でも本丸を南側に拡張し、新たな櫓や門を整備しました。現在でも本丸に小早川時代の石垣を見ることができます。櫓は、破却した城の建物を移築したものと伝わっています(亀山城天守→大納戸櫓、富山城大手門→石山門)。

秀秋は跡継ぎを残さず亡くなったため、小早川氏は改易となりました。秀秋の早すぎる晩年は、関ヶ原からその死まで、一気に駆け抜けた日々だったと言えるでしょう。もし彼がある程度長生きしたか、跡継ぎがいたならば、彼の関ヶ原や岡山での業績への評価は、もっと違ったものになったのではないでしょうか。まさに悲運の城主でした。

西国の要・池田氏による完成

小早川氏が改易となった後、その領地のうち、備前一国(28万石)が、姫路城主・池田輝政の子、わずか5歳の忠継に与えられました。母親は家康の次女・督姫(とくひめ)でした。忠継は孫ということで家康に可愛がられたそうです。とはいっても、幼少すぎるので、(母親ちがいの)兄・利隆(としたか、当時20歳)が後見しました。池田一門はこの時点で、播磨・備前・淡路・因幡国を領有したので、その総帥・輝政は「西国将軍」と称されました。やがて、輝政が亡くなると、利隆が姫路藩を継ぎ、忠継が自立します。しかし、忠継はそれからわずか1年程の1615年(元和元年)に病気で亡くなってしまいます。その跡を継いだのは弟の忠雄(ただかつ、当時14歳だが大坂の陣には出陣)でした。一方、姫路藩では利隆が1616年(元和2年)に亡くなると、跡継ぎの光政が幼い(8歳)ということで、鳥取藩に移されていました(姫路藩は本多氏へ)。ところが、1632年(寛永9年)に忠雄が亡くなると、今度はその跡継ぎ・光仲(みつなか)が3歳ということで、光政(当時24歳)が岡山に、光仲が鳥取ということになったのです。姫路や岡山は西国の要であり、幕府は、幼少すぎる藩主では任務(西国大名の監視など)を果たせないと考えていたのでしょう。

池田氏の時代に岡山城は完成しました。まず忠継を貢献した利隆が、二の丸内郭や西の丸の整備を行いました。現存する西の丸西手櫓はこの時建てられたと言われています。次の忠雄の代には、本丸中の段(表向)を大幅に拡張し、政務を行うための表書院を築きました。現存する月見櫓が建てられたのもこの時です。藩政を行うための施設が整ったわけです。防御の面でも、大手門を枡形に改修、強化しました。

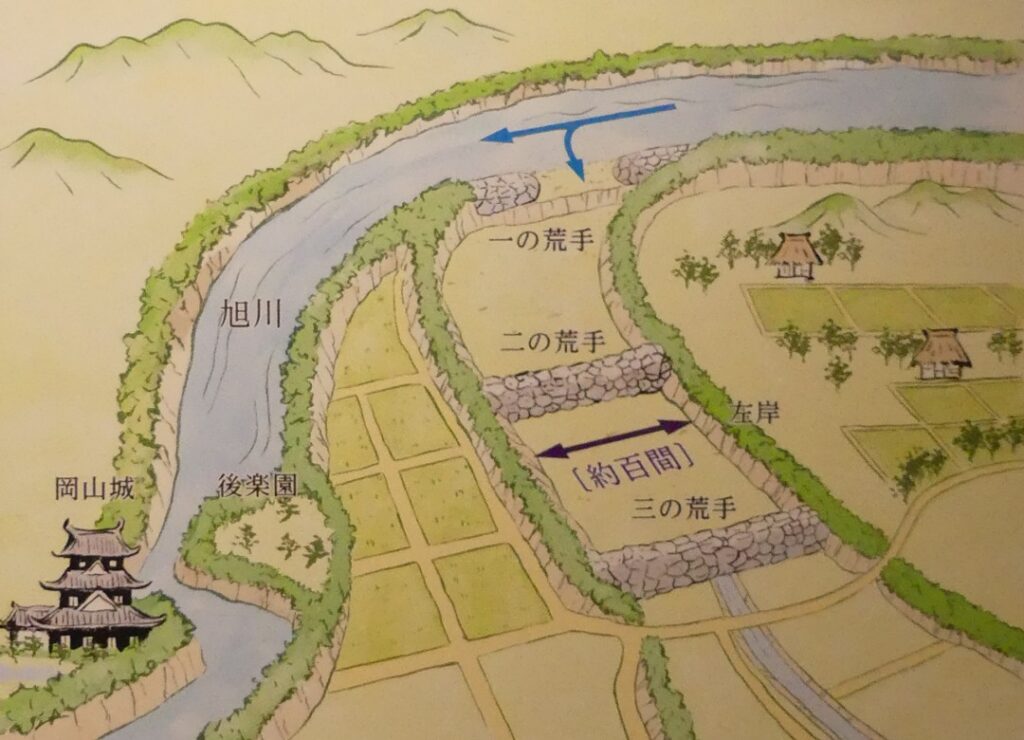

光政が藩主になってからは、岡山藩の民政・文化面での発展が見られます。光政は自ら儒学を修め、その学識によって、藩士・領民を導こうと考えていました。そのため教育の振興に努め、1669年(寛文9年)に藩士の子弟のために岡山藩学校を建設しました。また、前年には領内123ヶ所に手習所を設けて庶民の教育普及を始め、1670年(寛文10年)には統合して、閑谷学校を建設しました。これらの建設は、有能な側近・津田永忠などが行いました。特に閑谷学校は、日本初の庶民のための学校と言われています。一方、城下では、城の防衛のために一本化された旭川が度々洪水を起こし、特に1654年(承応3年)の大洪水の被害は深刻でした。光政は救済事業を行うとともに、事前対策も命じました。それが、堤と放水路を組み合わせた「百間川」の開削です。この工事も津田永忠が担当しました。光政は、1672年(寛文12年)に隠居するまで40年に渡って藩政を行いました。

跡継ぎの綱政は、文化教養を好む殿様で、閑谷学校を維持する一方、1687年(貞享4年)から旭川を挟んだ城の背後に、庭園「御後園(ごこうえん、後の後楽園)」の造営を始めました。ちょうど百間川が完成を迎える時期で、造営場所は荒地となっていました。この仕事を担当したのも津田永忠です。当初は綱政の趣味を反映して、田園風景を再現したような姿で、実際に農民が耕作していたそうです。また、庭園は藩主専用で、舟で旭川を渡って、その日のうちに城に帰るといった使い方をしていました。それが、代を重ねるごとに、その時の藩主の好みや時世の変化で姿が変わっていきました。例えば、現在の一面の芝生は、財政難で田畑・農民を維持できなくなったために、切り替えたものとのことです。その他、築山や築池などが行われ、現在の姿に至りました。時代が下ると、接待に使われたり、日を限って領民に公開することもありました。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。