立地と歴史

天下人にとって重要だった丹波国

篠山城は現在の兵庫県丹波篠山市にありました。兵庫県は大きな県で、関西地方の西側全体をカバーしてしまっているほどです。しかし篠山城は、当時は兵庫県よりずっと小さい丹波国に属していました。それでも丹波国は日本の以前の首都、京都の北西すぐ背後にある丘陵地帯の位置にあったのです。つまり、丹波を制することは、京都を守護することと、西日本の大名たちが中央政界に影響を及ぼす何らかの行動を起こしたか監視するために、とても重要だったのです。

丹波国の範囲と城の位置天下普請による築城

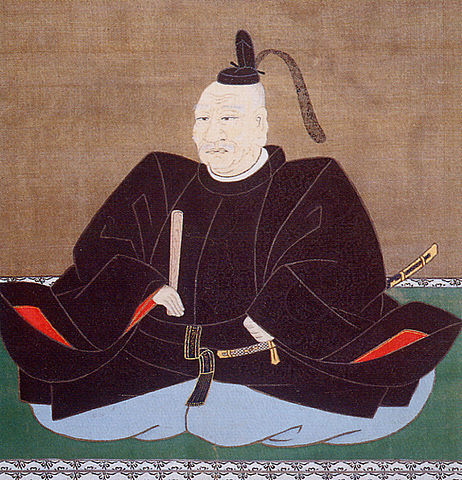

1600年の関ヶ原の戦いでは徳川家康が、豊臣氏を支持する石田三成を倒したことで、1603年に徳川幕府を設立し、征夷大将軍となりました。しかし、幕府の統制に従わない豊臣氏が大坂城に居座っていたことで、情勢はまだ不安定でした。更には、西日本には豊臣恩顧の大名がたくさんいて、将来幕府に反抗することも考えられました。こういった情勢に対する家康の策略は、大坂城の周辺に強力な城をいくつも築き、豊臣氏を封じ込めるとともに、豊臣氏と豊臣恩顧の大名を引き離すことでした。その城とは、名古屋城、伊賀上野城、彦根城、膳所城、京都の二条城、亀山城、そして篠山城です。これらの城塞群は幕府の命令に基づく天下普請により築かれ、豊臣恩顧の大名も自費によって動員されたのです。天下普請の間接的な目的としては、大名たちの財力を削ぐこと、そして強力な城のネットワークを見せつけることで、幕府に反抗しようとなどとは思わせないようにすることでした。

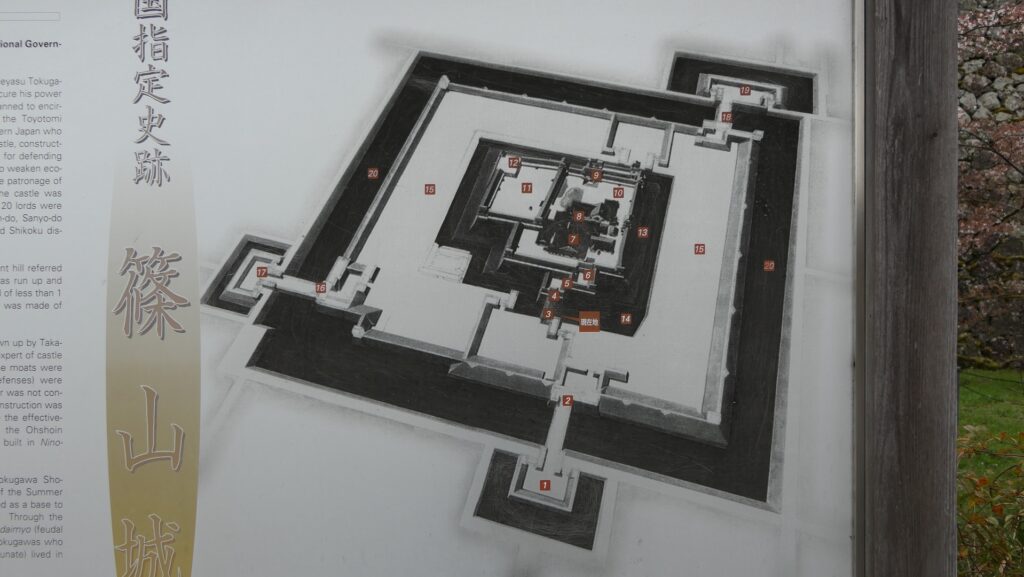

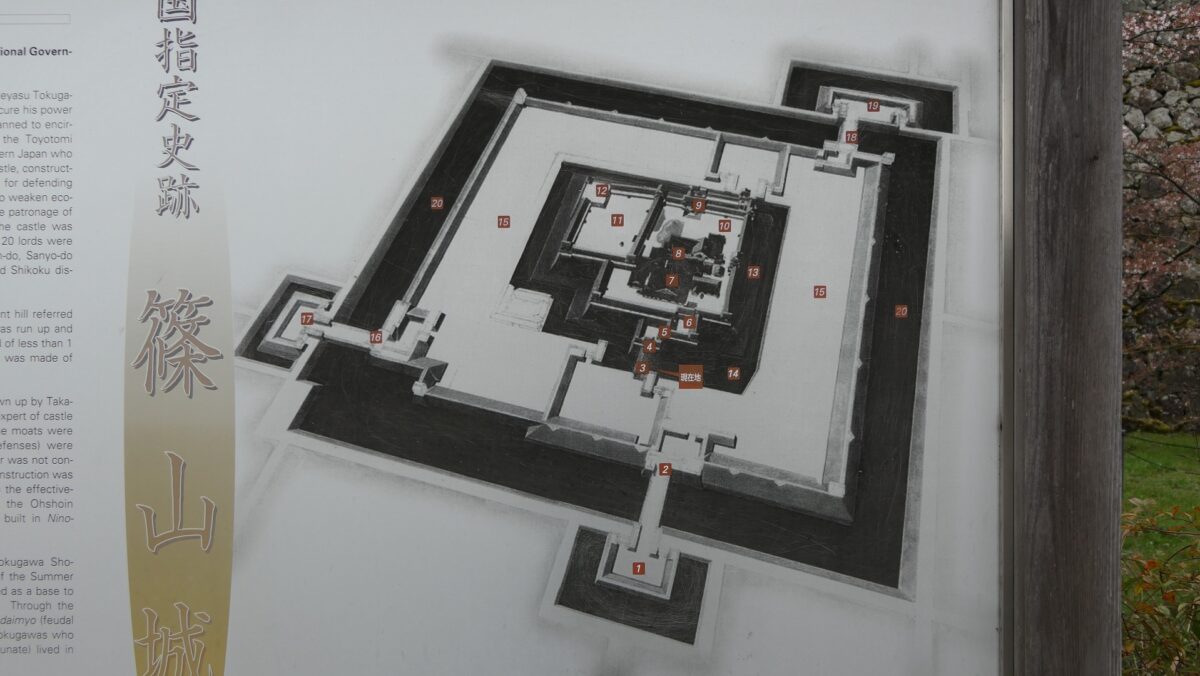

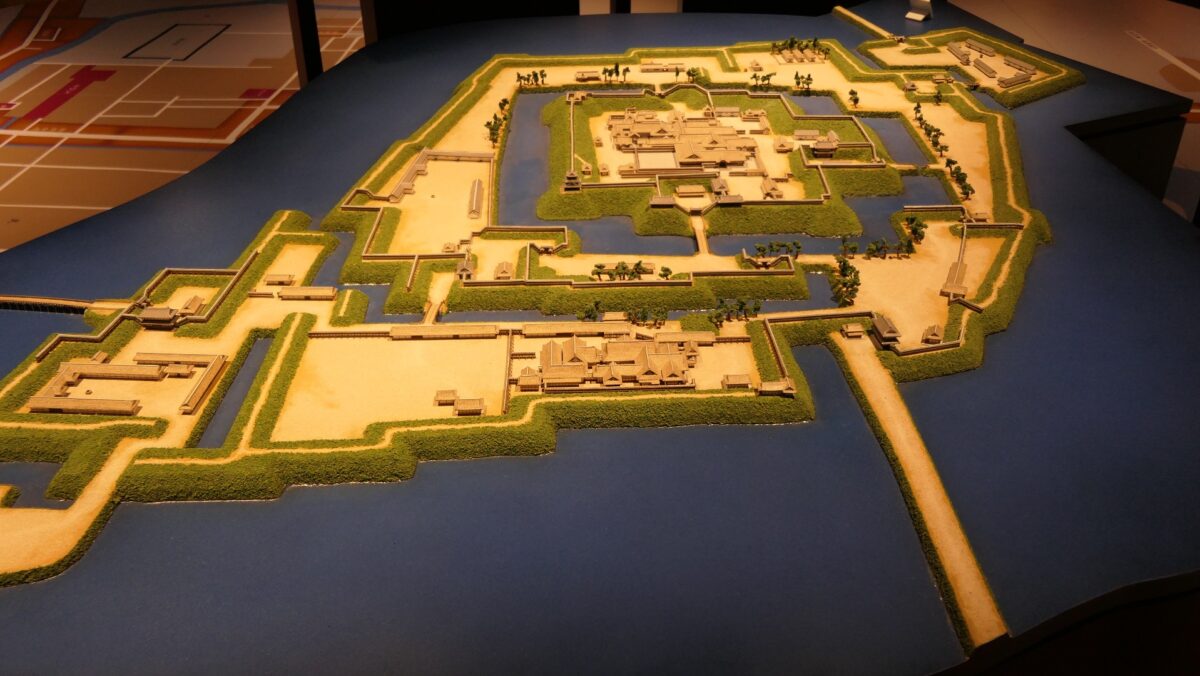

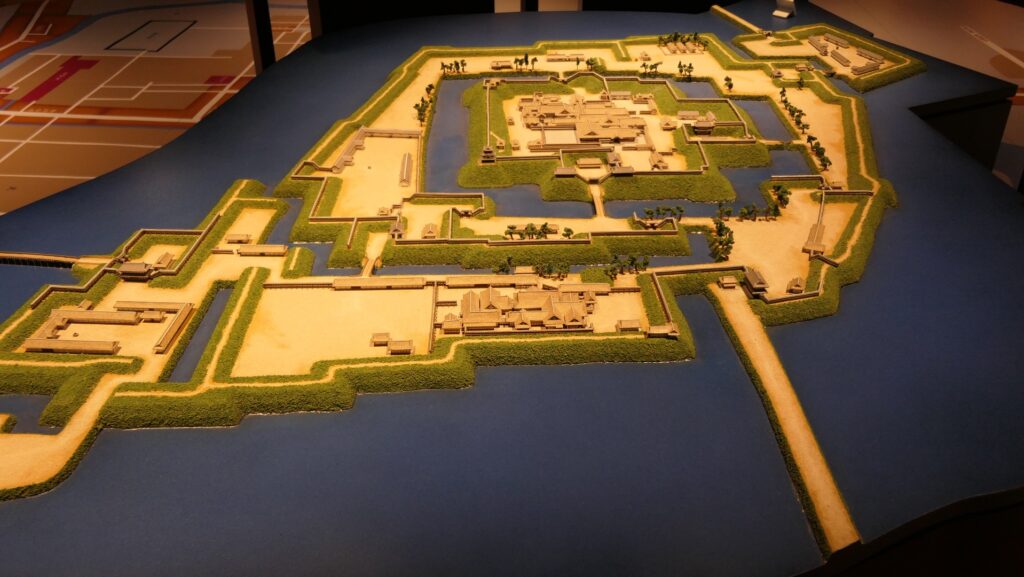

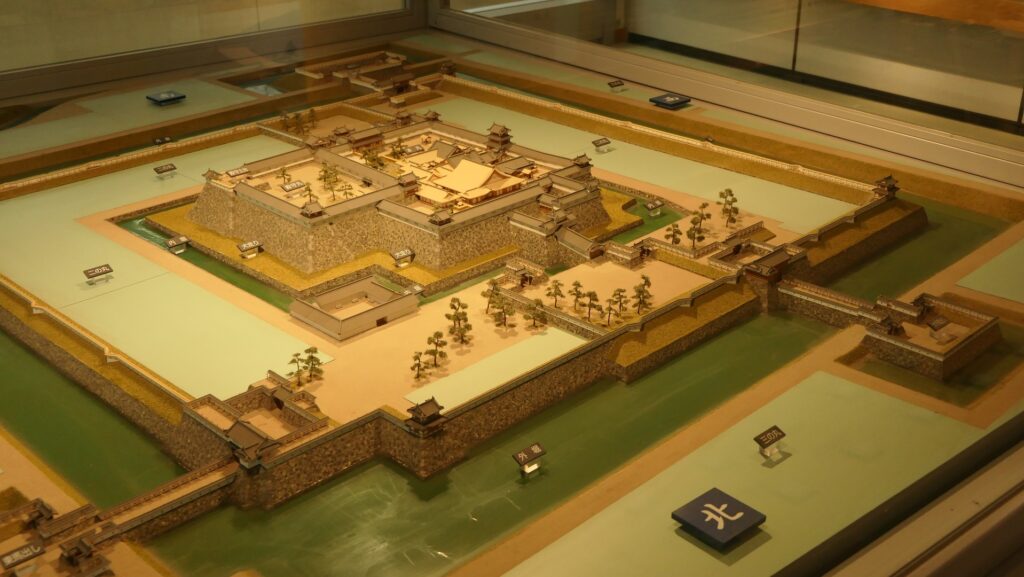

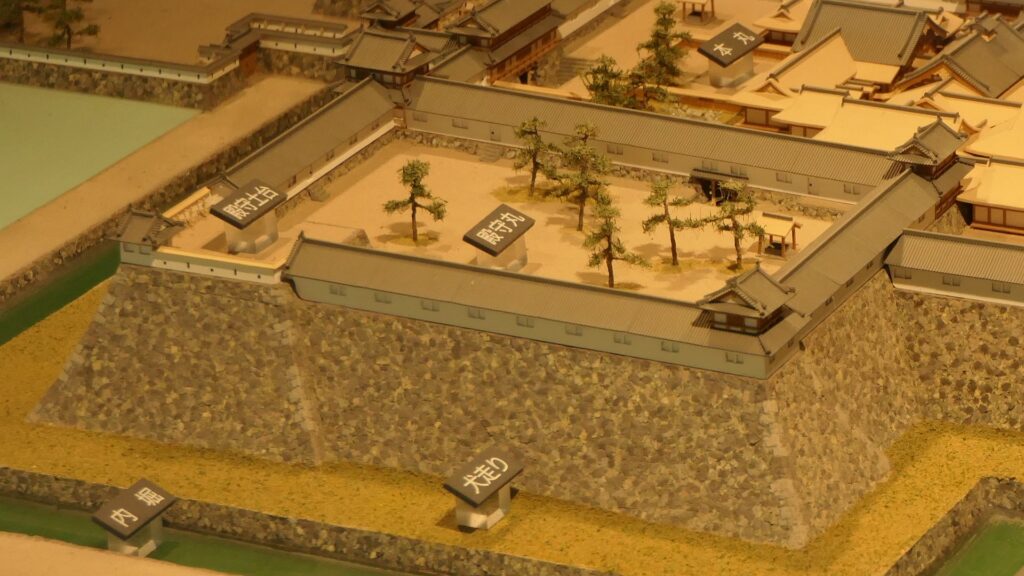

篠山城の建設は1603年に始まり、姫路城主の池田輝政が総奉行を務め、15ヶ国から20もの大名が動員されました。城の縄張りは、築城の名手とされた藤堂高虎が担当しました。篠山城は、篠山盆地の篠山という名の丘陵に築かれました。城の主要部は丘上にあり、自然の地形を利用しつつ、高石垣がその丘を覆いました。それ以外には、シンプルな四角い曲輪群で構成され、二重の水堀に囲まれていました。こういった縄張りの城は、建設するのが容易である一方、城の防御が弱くなってしまうという懸念があります。

藤堂高虎の縄張り

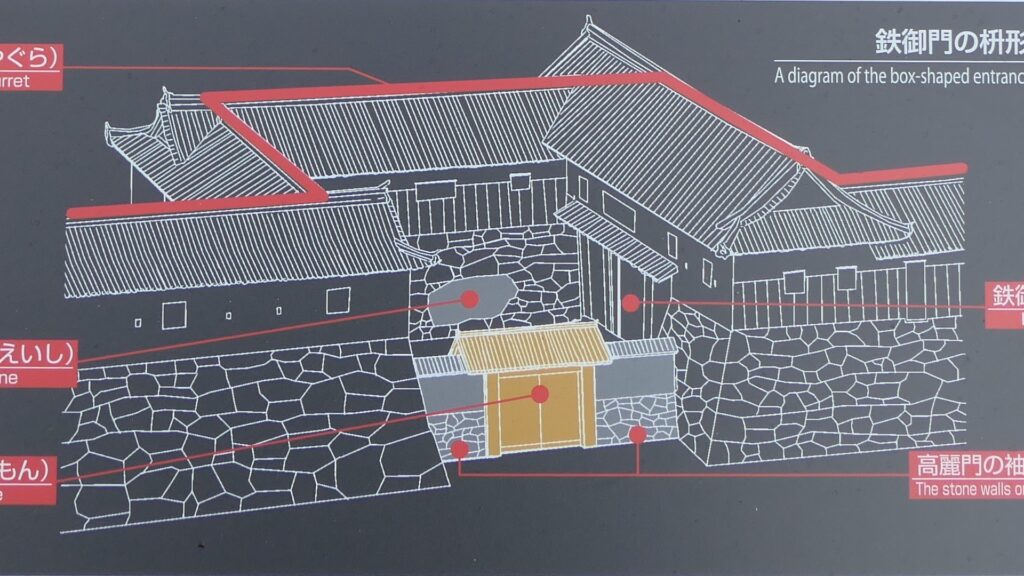

この城が敵に容易に攻撃されないよう、高虎は城の出入り口の防御を固めるため、「桝形」を採用しました。桝形とは、防御のための四角い空間で、門や石垣により囲み、敵が来てもここで足止めできるようになっていました。もう一つの高虎が採用した防御システムは「馬出し」でした。馬出しとは、城の入口から突き出した四角い曲輪で、堀に囲まれた細い通路によってのみつながっていました。その馬出し曲輪の前にも別の堀がありました。そのため、曲輪の出入り口は両側面にあり、そこから守備兵が反撃のために出撃できるようになっていました。高虎はこれらの仕掛けを、自分自身の城である今治城で確立していて、今治城も篠山城と同時期の1604年に完成しました。

天守は築かれず

こういった先進的な防御システムの一方、篠山城の本丸頂上には天守は築かれませんでした。実は、天守台石垣は築かれたのですが、天守自体は築かれなかったのです。その理由は、幕府がそういった決定を下したためで、天守がなくてもこの城は十分強力だと判断したとされています。他の理由としては、篠山城の建設工事に従事していた大名たちが、名古屋場建設の方に移らなければならなかったという事情もありました。そのため、篠山城はわずか1年半ほどの工事期間で完成しました。本丸には天守の代わりに櫓群が築かれ、二の丸には城主のための御殿が築かれ、城の主要部として機能しました。

この城の最初の城主は、徳川家康の親族とされた(松井)松平康重でした。1615年に幕府が豊臣氏を滅ぼした後は、江戸時代末期まで城主だった青山氏など、いくつもの譜代大名が入れ替わりで城主となり、篠山藩として西日本の外様大名の監視に当たりました。