立地と歴史

森氏の過酷な歴史

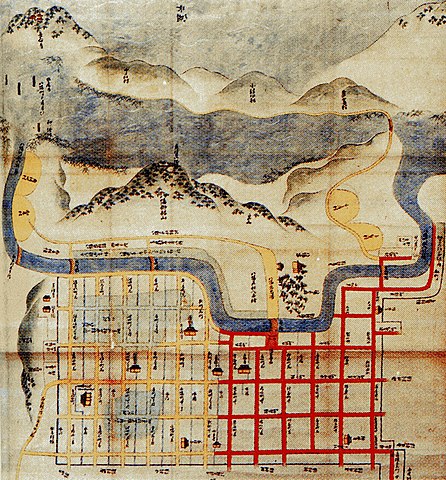

美濃金山城は、現在の岐阜県にあたる美濃国の東部にありました。この城は、北側を木曽川に、南側を中山道に挟まれた山の上にありました。多くの戦いが起こった戦国時代には、この場所は交通をコントロールできる重要地点でした。この城は最初は16世紀初頭に斎藤氏によって築かれたと言われています。初期の頃には、烏峰(うほう)城と呼ばれていました。その後、1565年に森氏が城主となってからより注目されるようになり、金山(かねやま)城と改名されました。森氏は、戦国時代から江戸時代初期までに3人の天下人、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えました。森氏の歴史を見てみると、彼らの厳しい生き様と、その中でどうやって生き残ってきたのかがわかります。

城の位置

城周辺の起伏地図

当主や兄弟が次々に戦死

森可成(よしなり)は16世紀後半の森家の当主で、織田信長がまだ一地方の大名だった頃から仕えていました。そのため、信長が美濃国を手に入れたときに美濃金山城の城主に抜擢されたのです。しかし可成は、信長の命令により他国での多くの戦いにも従軍しなければなりませんでした。そして可成は、1570年に近江国(現在の滋賀県)での浅井・朝倉連合軍との戦いの中で戦死してしまいます。可成の息子、長可(ながよし)が父の跡を継ぎ、彼もまた信長の下で活躍しました。

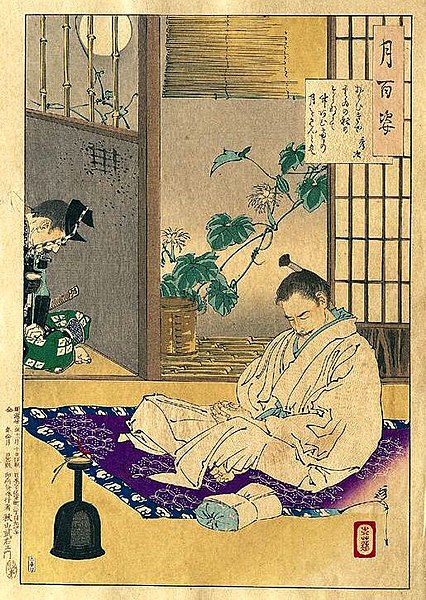

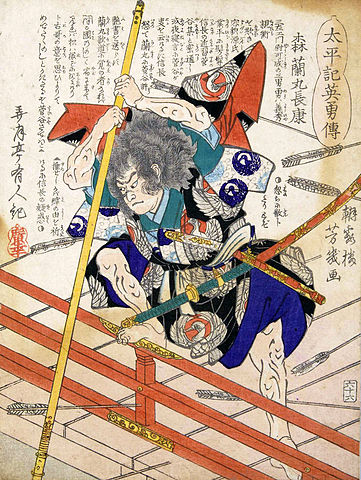

浮世絵に描かれた森可成、落合芳幾作「森三左エ門可成」、1867年 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 森長可肖像画、常照寺所蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 長可は、その勇猛さから鬼武蔵(官位として武蔵守を称していたことに由来)と呼ばれました。彼の三人の弟は信長の小姓となり、その内の一人、乱丸(蘭丸)は日本の歴史の中でも有名人です。信長が殺された1582年の本能寺の変を描く現代のドラマでは、信長役とともに、乱丸役も必ず演じられるからです。信長は実際乱丸を気に入っていたようで、長可が別の領主(信濃川中島)となった後、乱丸を3代目の美濃金山城主としました。しかし事実として、その小姓となった兄弟は三人とも本能寺の変で討ち死にしてしまいました。

『真書太閤記 本能寺焼討之図』楊斎延一作、1896年 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 浮世絵に描かれた森乱丸、落合芳幾作「森蘭丸長康」、1867年 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 最後に一人だけ残った跡継ぎ

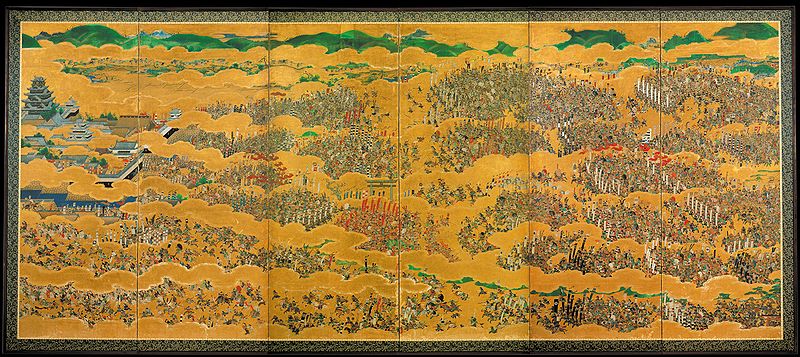

本能寺の変後、長可は美濃金山城に戻ってきて、信長の後継者となった豊臣秀吉に従いました。1584年、秀吉と徳川家康との間で小牧長久手の戦いが起こりました。長可は遊撃部隊に加わったのですが、家康はそれを察知し、密かに待ち伏せし奇襲攻撃をかけたのです。不幸にも長可は、銃撃により戦死してしまいました。その結果、森家の跡継ぎとしては、一番下の弟である忠政(ただまさ)だけが残ったのです。長可はその死の前、遺言を残しておりその中で、忠政は美濃金山城主になってはらなないと書いていました。彼の真の意図は不明ですが、忠政にこれ以上戦いに参加して死ぬことがないように配慮したとも考えられます。

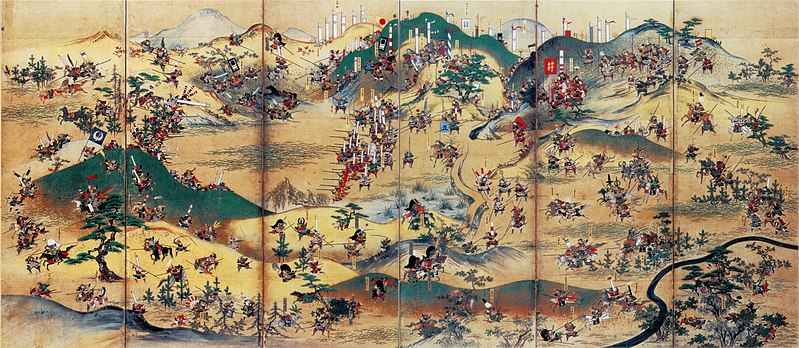

「小牧長久手合戦図屏風」豊田市郷土資料館蔵 (licensed under Public Domain via Wikimedia Commons) 忠政は結局、秀吉の指示により、美濃金山城城主を含む長可の地位を継承しました。彼は秀吉に仕えましたが、彼の兄を殺したが秀吉死後の次の天下人と目される徳川家康に主君を変えました。この決断にはいくつもの理由があったでしょうが、生き残るためには冷静な判断が必要だったのです。1603年、彼はついに美作国の国主となり、それまでよりずっと大きい領地を手に入れました。ちなみに、既に1600年には美濃金山城から他の領地(兄の長可がいた信濃川中島)に移されていました。

美作津山城跡にある森忠政像 織豊系城郭の一つ

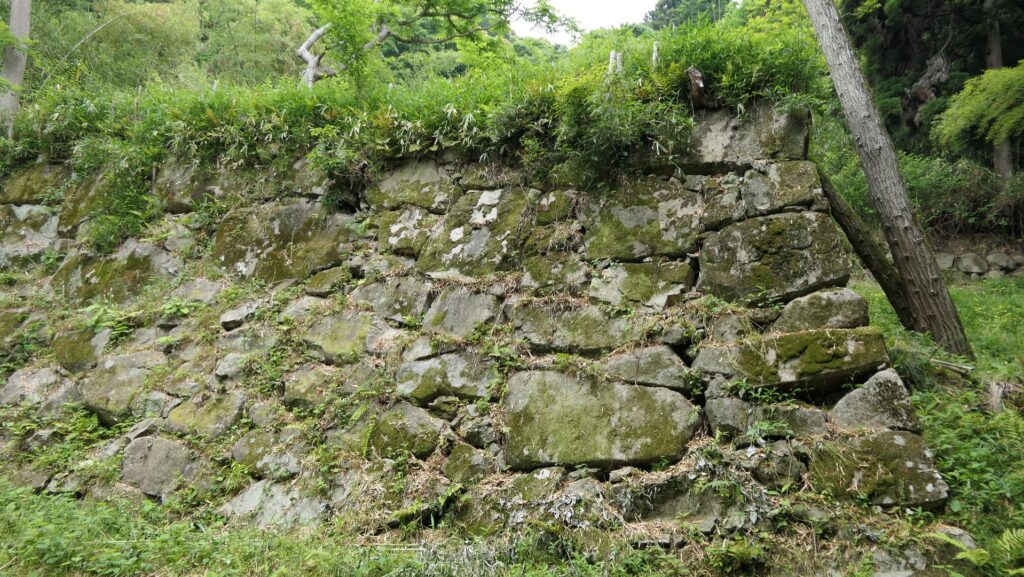

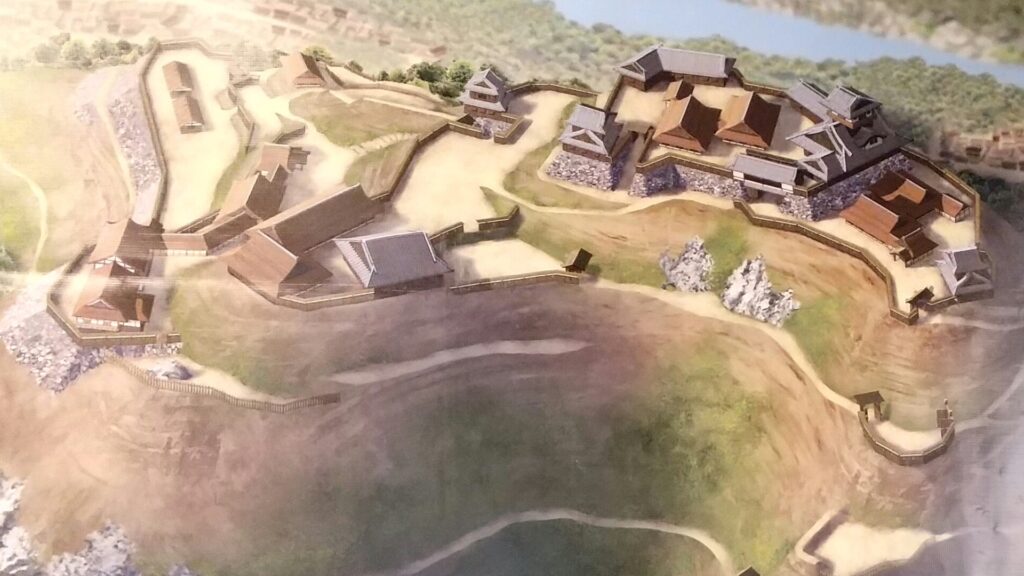

美濃金山城そのものについては、森氏によって改築され、強化されていました。この城があった山には階段状にいくつもの曲輪がありました。頂上には本丸が、中腹には出丸があり、その間には二の丸と三の丸がありました。この城は、当時信長、秀吉とその部下たちが日本中で築いた典型的な織豊系城郭の一つでした。このタイプの城には主に3つの特徴がありました。石垣を作ること、建物を礎石の上に築くこと、屋根に瓦を葺くことです。それ以前、これらの物は寺院、高級官庁や皇居にしか使われていませんでした。信長は、彼が築いた安土城 に見られるように、彼と部下たちの城でそれらを使い始め、権威と権力を見せつけたのです。美濃金山城の曲輪も石垣で囲まれていました。少なくとも本丸の建物は、礎石の上に建てられ、屋根瓦が乗っていました。しかし、1600年に忠政が他の城に移された後に廃城となってしまいました。

安土城想像図、岐阜城展示室より 美濃金山城想像図、戦国山城ミュージアムにて展示 「美濃金山城その2」に続きます。