特徴、見どころ

城への入口

現在、宇和島城にはあまり多くの建物は残っていませんが、日本の現存12天守の内の一つがここにあります。城の周りの海や水堀は既になくなっていて、山の部分のみが残っています。もし宇和島駅から城の方へ行かれるのでしたら、市街地を通り過ぎて消防署の脇の山の東側から入っていきます。そこは、かつては三の丸でした。入口のところに、大手門のような古い建物が見えます。これは、実は宇和島藩の家老だった桑折(こおり)氏の長屋門だったものを1963年にこの地に移築したのです。

城周辺の地図

石垣を見ながら登る

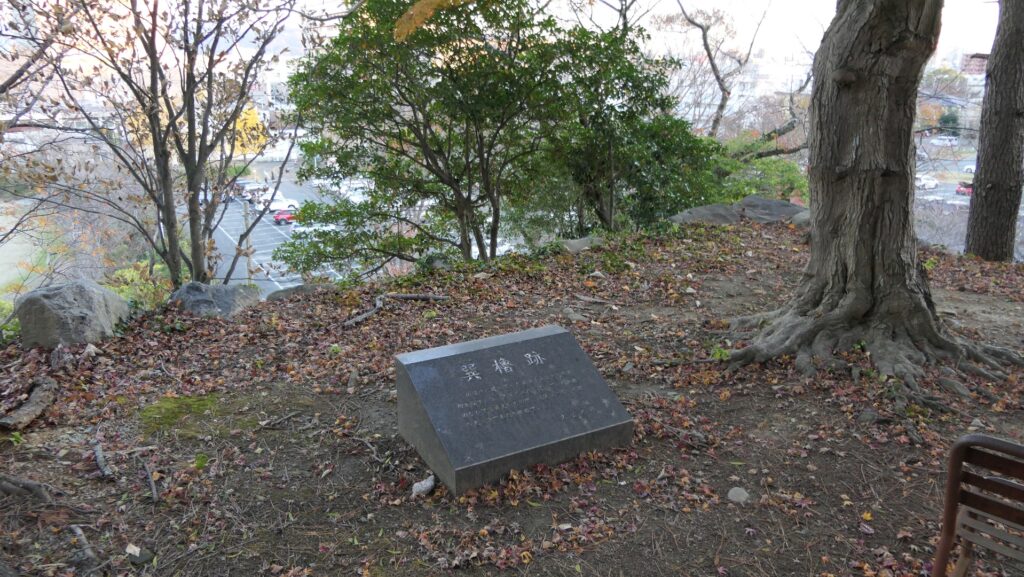

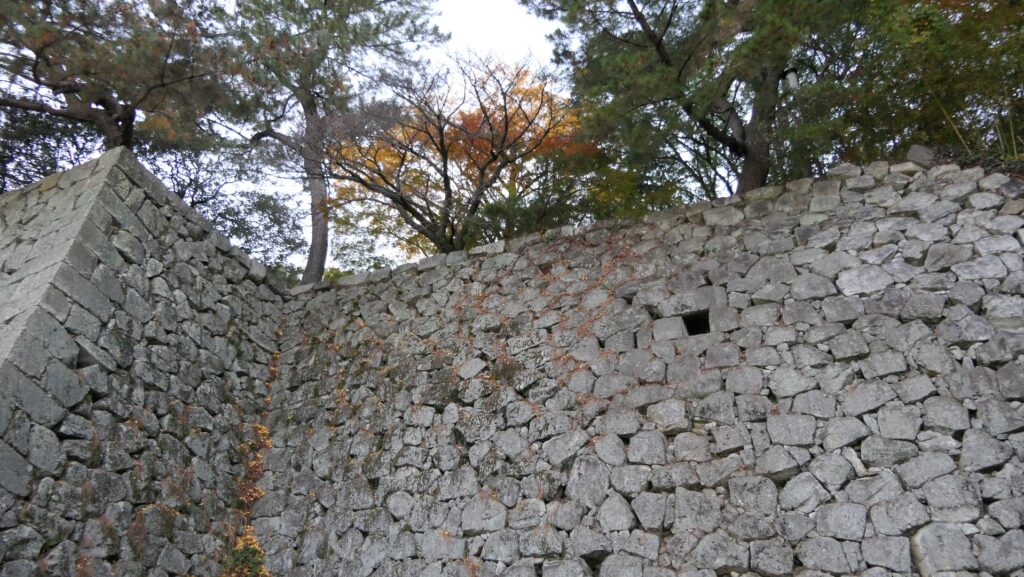

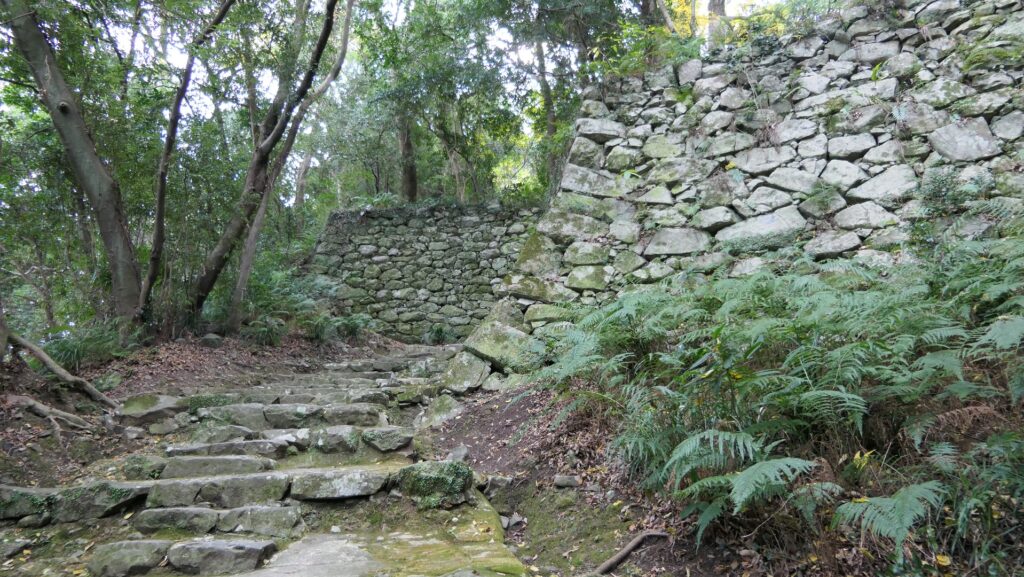

そこからは、高虎の時代に築かれたかもしれない古い石垣を見ながら、曲がりくねった山道を通って山の頂上の方に登っていきます。まずは、その途中にある井戸丸に着きます。この曲輪は、城にある多くの小さな曲輪の一つなのですが、井戸があるだけではなく、防御のための門、櫓、石垣が組み合わされていました。更に進んでいくと、本丸の高石垣の下に至ります。その石垣をよく見てみると、半分は古い石を使って築かれたままですが、他の箇所は修理された痕跡があります。その後、二の丸を通り過ぎて本丸に到着します。

本丸からの眺め

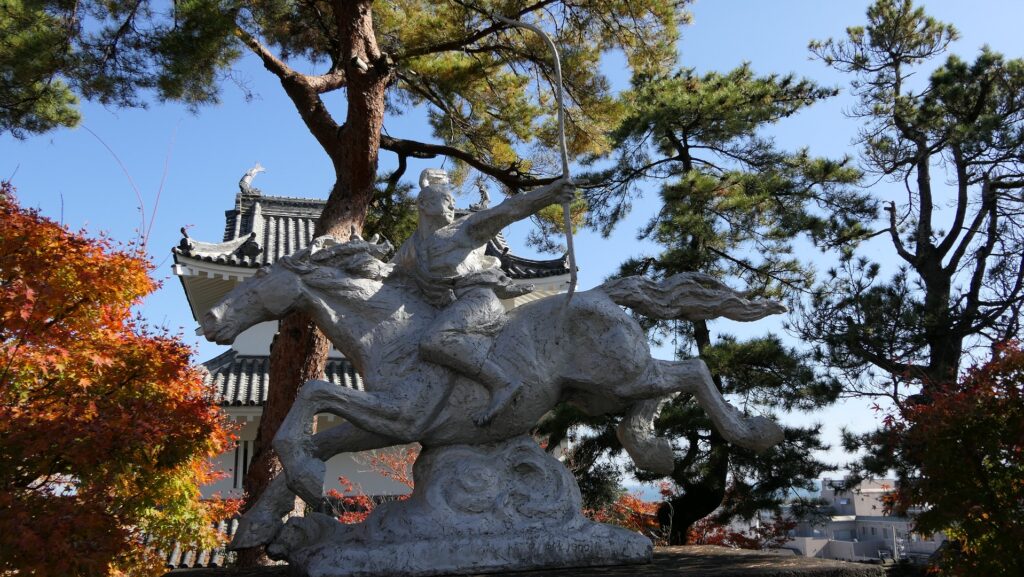

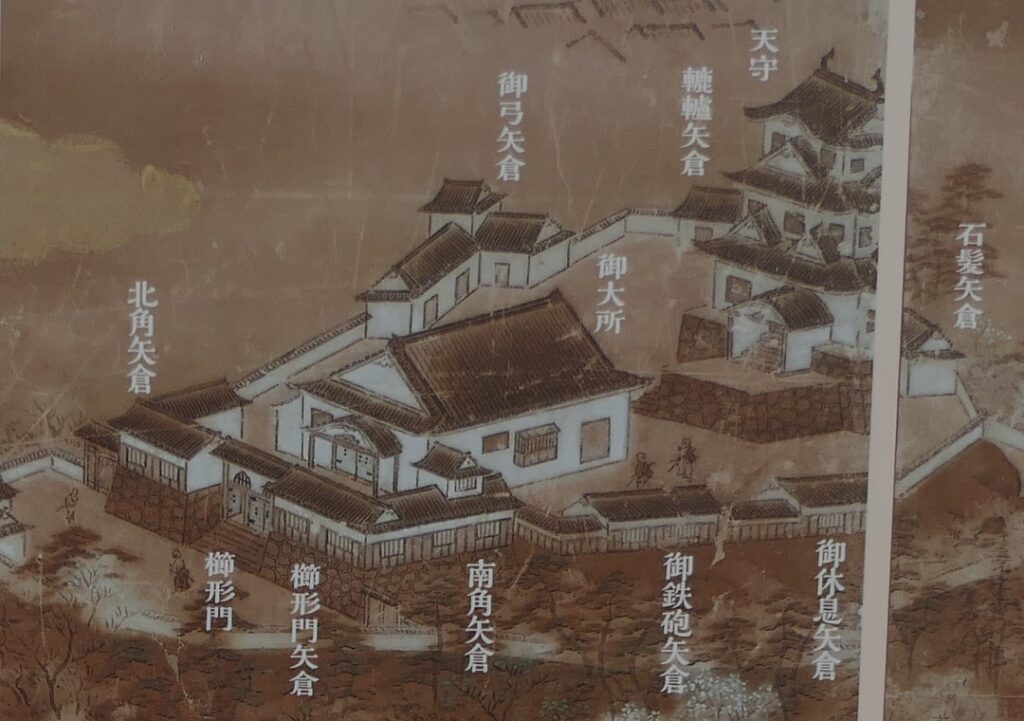

本丸にはもともと天守の周りに多くの建物があったのですが、今では天守だけが残っています。本丸には櫛形(くしがた)門跡の石垣を通って入っていきます。本丸からは、北東の方には市街地が、北西の方には宇和島湾の景色が見えます。実は、この湾は山の際まで迫っていたのですが、湾の埋め立ては江戸時代から始まりました。他の城の事例よりはずっと早い事だったと思われます。

優雅な姿の天守

本丸の見どころはもちろん天守です。この天守は、他の現存天守と比べると、それ程大きくはありません(高さ15.7m)。しかし、白い漆喰壁と多くの飾りによってとても優雅に見えます。天守は三階建てであり、三層の屋根はそれぞれよくデザインされています。最上階の屋根は唐破風となっています。そして二階の屋根には大型の千鳥破風があり、一階の屋根は2つの小振りの千鳥破風となっています。更には、一階への入口には、もう一つの唐破風が屋根に付いています。