特徴、見どころ

よく整備されている城跡

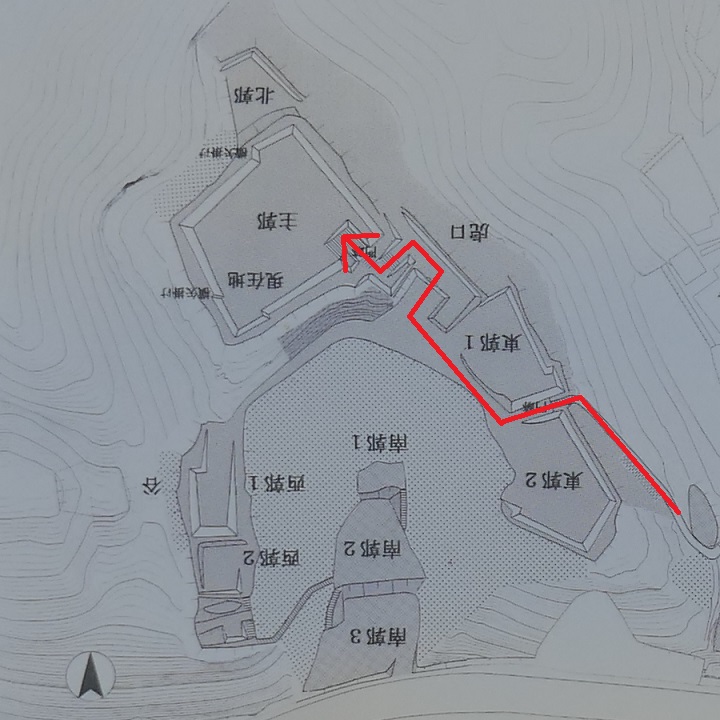

現在、赤木城跡は熊野市によって史跡として維持整備されています。熊野市はまた、熊野杉のような木材の産地としても知られています。この城の周りの地域は、過去には金、銀、銅、鉄などの金属資源も算出していました。赤木城は、これらの産物を運ぶ街道(いわゆる熊野街道)をコントロールできる位置にありました。車で城跡を訪れるのであれば、通常は東の峰下にある駐車場に車を停めて、そこから歩いて行きます。城跡には建物は残ってはいませんが、石垣がよい状態で維持されています。

城の正面口、東峰

その東峰は城の正面であったと考えられています。この城の中では最も戦略的な防御システムを持っていたからです。今でも、この部分がどのように守られていたのかがわかります。峰を登り始めて鍛冶屋敷跡を過ぎると、峰の上にある石垣に囲まれた二つの曲輪(東郭)の中間点で、道は左に曲がり急になります。

この場所には1番目の門(1番目の虎口)が築かれていて、城を守るための重要なポイントでした。

そこから道は右に曲がり、峰上を登っていきます。道は再度右に曲がり、石垣の上にある本丸に向かっていきます。しかし、過去にその石垣に上に登るには梯子を使っていました。現在のビジターは、城跡を整備したときに設置された木製の階段を使います(ここが2番目の虎口に相当)。

その後、桝形と呼ばれる四角い防御空間になっている本丸虎口(3番目の虎口)に到達するには、あと3回曲がる必要があります。ここは城の最後の入口となるので、この城では最も高く最も豪華な石垣が使われています。

巧みに築かれた石垣が囲む本丸

本丸の内部は、現在は広場となっています。しかし発掘により、礎石の上に城では最大の建物があったことがわかっています。そこからは、城跡の周りの集落をよく見渡すことができます。きっと昔の城主も同じような眺めを見ていたことでしょう。

本丸の外側を歩いて回ることもできます。本丸を囲む石垣のラインが巧みに曲げられていて、城の守備兵が敵の側面に反撃できるようになっていたことがよく見て取れます。

北の峰上にある単独の曲輪(北郭)が直接本丸につながっています。この曲輪には石垣が部分的にしかありません。こちらは城の裏面だったからでしょう。しかし、防御面では手前に堀切があり、しっかり守られています。