その後

再築前橋城はわずかな期間で取り壊されましたが、その有形無形の遺産は、後の前橋に生かされました。明治時代に、群馬県の県庁を前橋、高崎どちらにするか綱引きがあったときに、城の敷地と、城を誘致した商人たちの活動が、前橋が県庁所在地になる決め手になったからです。城の本丸御殿は、昭和初期まで県庁舎として使われ、その後建て替えられた本庁舎は「昭和庁舎」として今も保存活用されています。その傍らには、都道府県庁舎として2番目の高さを誇る現・県庁舎ビルがそびえています。

特徴、見どころ

残念ながら現状では、前橋城に関わる遺跡はあまり残っておらず、史跡としてもよく整備されているとは言えません。しかし、今後の整備に向けた動きも出始めているため、期待を込めて、今回は4つのエリアに分けてご紹介します。

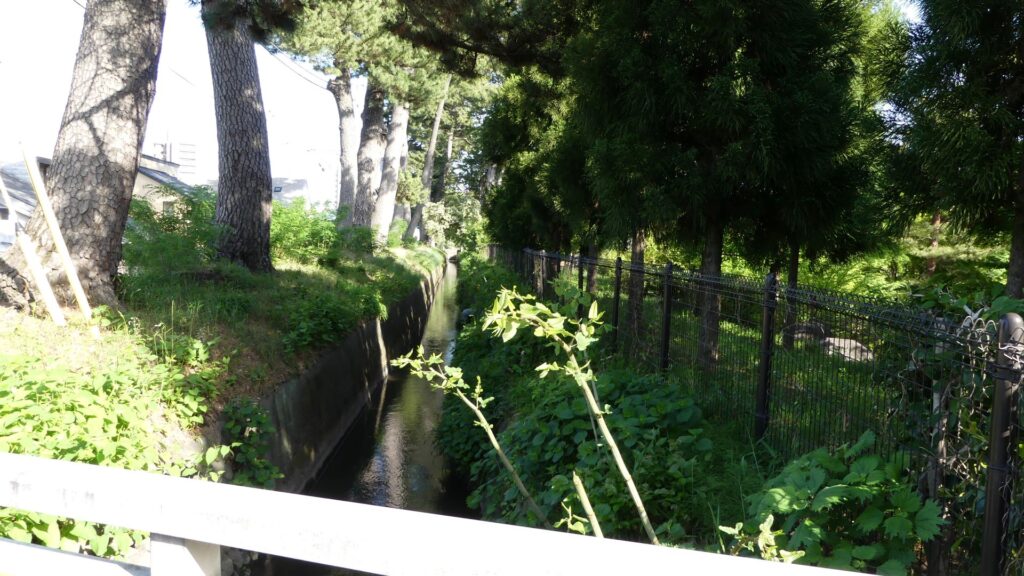

風呂川と旧利根川の痕跡

まず、城の初期からあった風呂川と、東側の旧利根川によってできた崖地帯をめぐってみましょう。例えば前橋公園から風呂川に向かう場合、とても急な坂の階段を登っていきます。この坂は、江戸後期に利根川の流路が、風呂川に迫った時にできた崖の痕跡のようです。

風呂川は、この周辺では一番高い所を流れており、不思議な感じがします。用水路として作られたこの川の由来によるものなのでしょう。

やがて、明治時代に作られた迎賓館「臨江閣」の前に出ます。臨江閣の庭園は、城の一番北の空堀の底に当たります(当時は「虎ヶ渕」と呼ばれました)。この空堀は、古い利根川の流路の名残りとも言われていて、先ほどの公園と風呂川の間の坂よりも時代が古いことになります。

風呂川に戻って進んでいくと、空堀の底は遊園地となります。臨江閣の庭園とは地下道でつながっていて、ここもなんとも不思議な空間です。「前橋の恩人」安井与左衛門の顕彰碑もひっそりと佇んでいます。

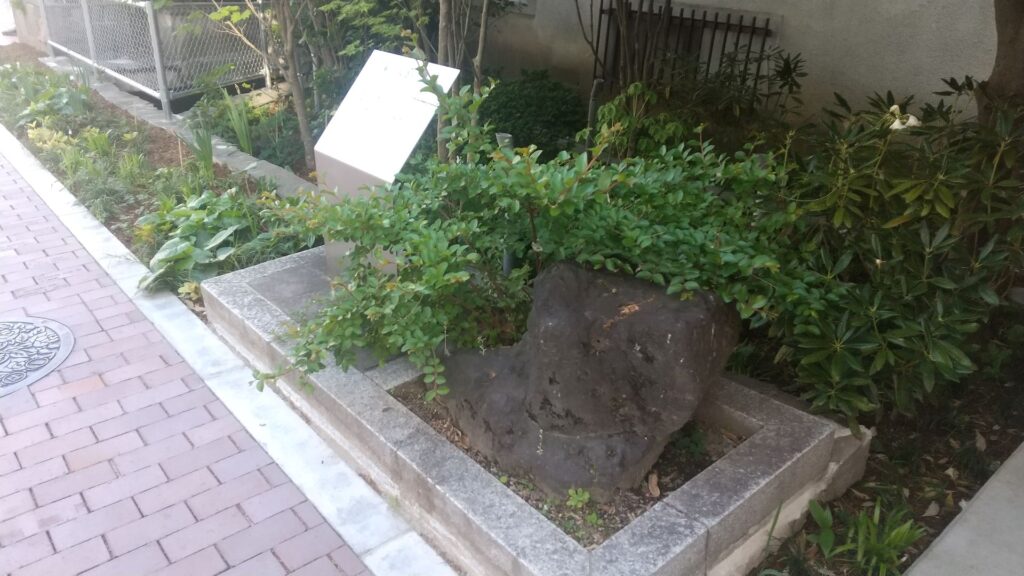

風呂川と空堀と別れ、市街地に出ても、崖の痕跡は続きます。国道を越えて商店街に入っていくと、馬場川通りがあります。馬場川は風呂川から分かれ、崖の縁を流れています。この通りの傍らに「船つなぎ石」が展示されていて、利根川が以前この辺りを流れていた時に使われていたそうです。また、この通りの片側の住居の敷地は、通りより一段高くなっていて、崖の地形の特徴がよくわかります。

大手門からの登城ルート

商店街から少し戻って、大手門から本丸までのルートをたどってみましょう。2021年のビル工事の際、酒井氏時代の前橋城(この記事では以後「旧前橋城」と呼びます)の大手門の遺構が発見されました。保存のため埋め戻されましたが、今後何らかの形での公開が検討されるそうです。なお、再築前橋城の大手門は、現在は国道などになっている場所にありました。

次の登城ルートの関門は「車橋門」です。幸いなことに、この門の石垣の一部が残っています。この門は、旧前橋城でも再築前橋城でも、同じ場所に同じ名前でありました。残っているのは、再築前橋城時代のものです。通るところの幅が狭いのは、区画整理によって、左側の石垣が内側に8m移動させられたからです。

それでは、県庁舎ビルの方に向かっていきましょう。どこからでも見えるので、まるで天守のようでわかりやすいです。県庁舎がある場所は、利根川の浸食の影響で、旧前橋城では三の丸でしたが、再築前橋城では本丸でした。県庁舎ビル(1999年完成)を建設するときには、旧前橋城三ノ門の遺構が発見されました。2001年には、再築前橋城の本城門の土橋と堀の遺構が発見されました。いずれも埋め戻されています。

現代の前橋城、県庁舎ビルの32階は、展望ホールとして一般に開放されていて、地上127mから、群馬の山々や、前橋の市街地、そして城があったところも見渡すことができます。

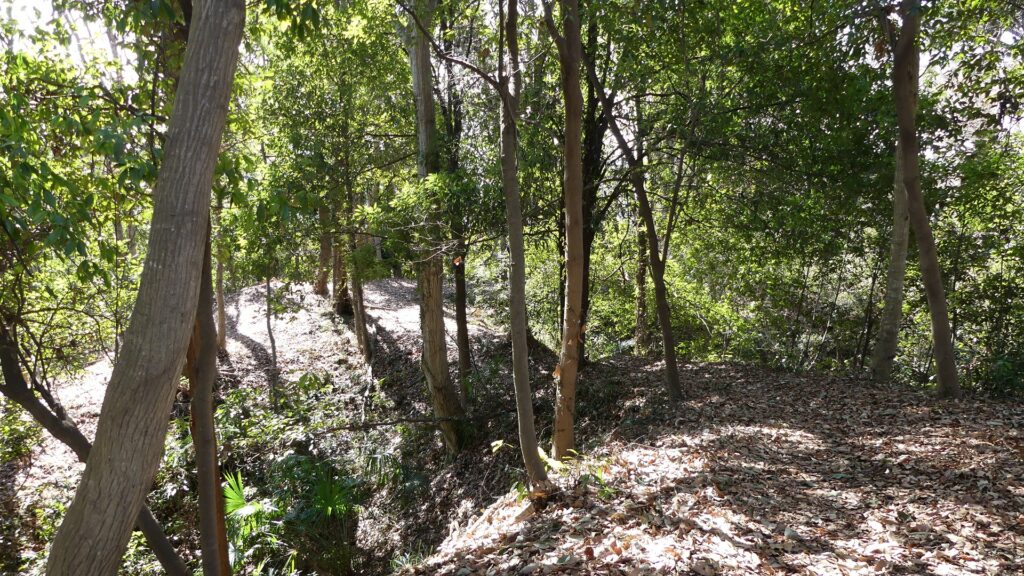

残っている土塁を歩く

城の遺構は、少ないながら他にもあります。再築前橋城の本丸と北曲輪の土塁の一部です。県庁舎から近いのは本丸の土塁で、砲台があったところに前橋城跡の碑があり、ここまでは登っていくことができます。ただし、そこから先の土塁上は、保存のため歩くことはできません。

県庁の裏手には、ここに旧前橋城本丸の天守があったことを示す説明パネルがあります。その向こう側は利根川が近いですので、ここから先の旧前橋城の本丸敷地は、浸食によって崩れてしまったのでしょう。見学した日の利根川は穏やかに見えましたが、自然の力とはやはりすごいものです。

北曲輪は、前橋公園の一部になっています。西側の土塁の根元から見ると、結構な高さで10m近くはあるでしょうか。この土塁の上は歩けますので、登ってみるといい景色です。しかし、この土塁の北端まで行って下り、改めて西側から見てみると崖の地肌が露出しています。これは、江戸後期の利根川の蛇行により、削られた痕跡のようです。この土塁は、敵からだけでなく、川からも城を守るために築かれたのかもしれません。

与左衛門の石堤?

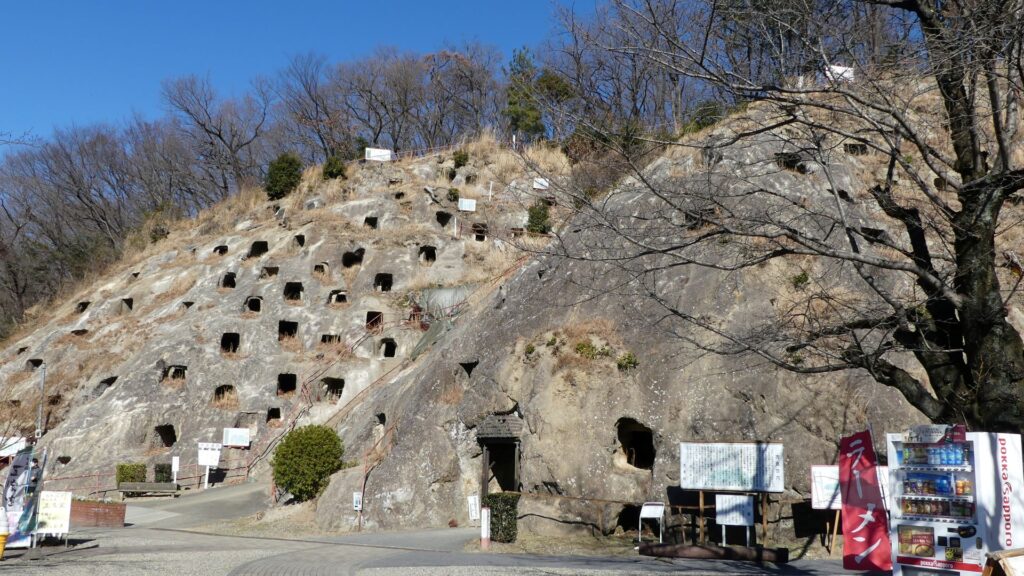

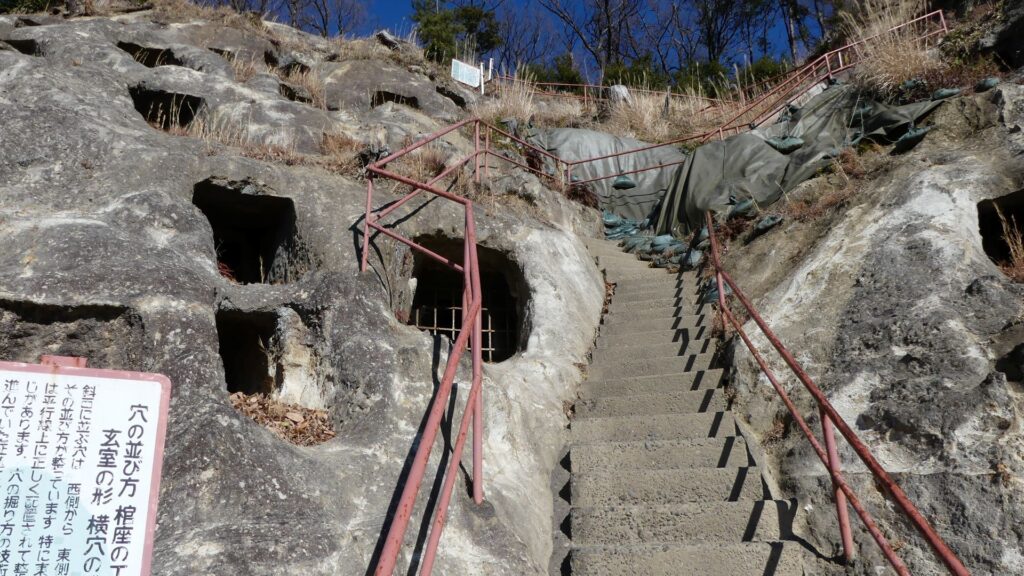

最後に、安井与左衛門が築いたと思われる石堤を見に行ってみましょう。場所はグリーンドーム前橋の北の方、岩神ポンプ場の手前です。この周辺で南北に伸びる石堤のうち、北側の方が古い時代のものと考えられます。現地に説明パネルなどはなく、土木遺産にはなっているようですが、史跡として与左衛門時代のものとは確定されてはいません。現在使われている利根川の堤防はここよりずっと西にありますが、現代でも洪水の被害は発生しています。この石堤は、地域を守るための戦いの原点と言えるのではないでしょうか。

城周辺の地図

私の感想

現代の前橋でさえ洪水の被害が発生しているのですから、昔はもっと大変だったと思います。以下にあげる本などを読み、そんなところでも要害の地として築城したのが現在の前橋の基になっていることを知り、今回取り上げてみました。このような歴史を、もっと多くの人にわかってもらえるよう、目に見える形で史跡の整備を進めてほしいと思います。地域の人たちも、先人たちがこんなにがんばっていたことがわかれば、活力が沸いてくるのではないでしょうか。

リンク、参考情報

・幻の名城 前橋城、前橋まるごとガイド(前橋観光コンベンション協会)

・「前橋城考/野本文幸著」上毛新聞社

・「知られざる13の謎に挑む 前橋歴史断簡/野本文幸著」上毛新聞社

・「幕末維新の城/一坂太郎著」中公新書

・「企画展 越山、上杉謙信侵攻と関東の城」埼玉県立嵐山史跡の博物館

・「関東の華・前橋城」前橋市観光協会リーフレット

・「前橋城絵図帳 前橋市立図書館所蔵資料」前橋市教育委員会

・「まえばし地下マップ(中央地区)」前橋市教育委員会リーフレット

これで終わります。ありがとうございました。

「前橋城その1」に戻ります。

今回の内容を趣向を変えて、Youtube にも投稿しました。よろしかったらご覧ください。