Location and History

Introduction

Okayama Castle was still located in Okayama City which is the prefectural capital of Okayama Prefecture. Its main tower was nicknamed as “Ujo” which means “Crow Castle” because of its black colored walls. Although the original main tower was unfortunately burned down by the Okayama Great Air Raid on the 29th of June in 1945, it was apparently fully restored in 1966. There is the Okayama Korakuen Garden across the river from the castle, which is called one of Japan’s three most beautiful gardens. Therefore, the area around is a very popular tourist spot. The area was created not for a short time but for a long time between three different lord families. They are the Ukita Clan which built the castle, the Kobayakawa Clan which modernized it, and finally the Ikeda Clan which completed it. As a result, the castle became the origin of the city. This article will explain its story from the beginning to its completion.

Was Naoie Ukita an Accomplished Villain?

Naoie Ukita became a great warlord around the current Okayama Prefecture in his life during the Sengoku Period. However, he wored so hard to achieve this that he has been labeled “an accomplished villain” or “One of the three great villains” in the period (the other two were Dosan Saito and Hisahide Matsunaga”). The bad reputation started from the first Edo Period. Hoan Oze, a writer at that time, described it in his “Hoan Taikoki” which is a popular biography of Hideyoshi Toyotomi. He wrote as followed:

“A person, who has a good talent, but uses it for his own benefit against justice, would eventually destroy himself.”

He mentioned Naoie in the example above. Hoan was devoted to Confucianism, therefore, he seemed to look back at the Sengoku Period to make a consequence theory. As a reality, most warlords were also something like Naoie which Hoan wrote, but as a result, most people during the peaceful Edo Period accepted Hoan’s theory. The three villain’s family’s power declined then because of financial reasons; therefore, they lost the ability to complain about it.

The theory was accelerated by the Bizen Gunki, a war chronicle which was written during the late Edo Period. This book is one of the few remaining records which say Naoie’s early days as followed:

“Naoie and his family were attacked by an enemy but managed to escape from their castle and wandered when he was only a little child. After he grew up, he served the Uragami Clan and avenged the enemy. He also got promoted because of his talent. However, he worked hard for this. For example, he even killed his relatives even they were his son-in-laws. He used any means necessary such as tricks, assassinations and the use of poison. He eventually defeated his master to become a great warlord.”

The book makes us believe that Noaie was really an accomplished villain. However, recent studies are confirming these descriptions one by one. So far, some of them are false (for example, one of the murders was not actually committed by Naoie). The work is incomplete and vague. If more evidence comes out in the future, Naoie might actually be seen as a hero rather than a villain. Even though many of the descriptions are confirmed, they may have been common ways for warlords to survive. In addition, the hierarchical system was very chaotic and unstable during the Sengoku Period. It was often revised and changed because of the power struggle that often plagued the Senoku Period, unlike the peaceful Edo Period.

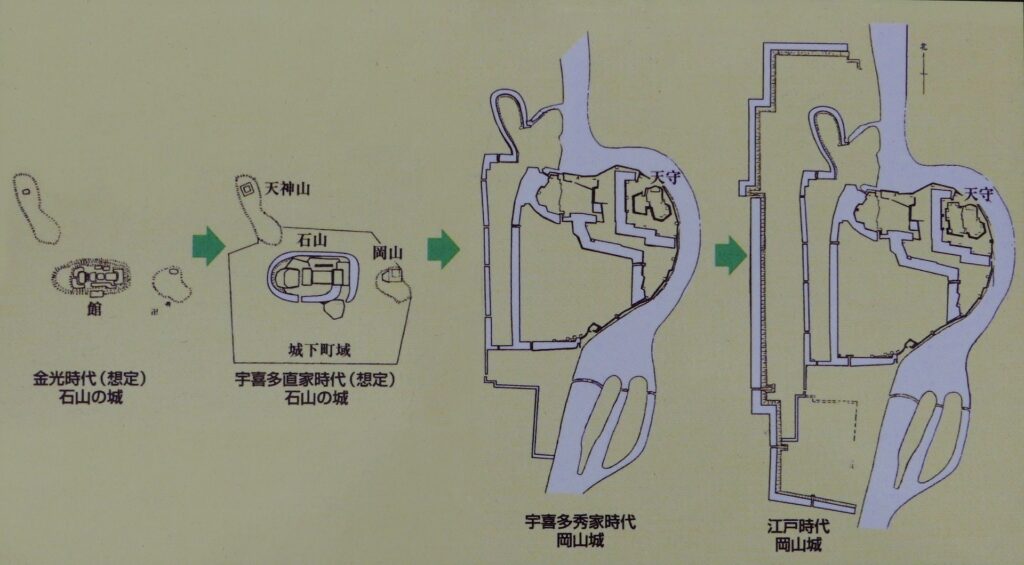

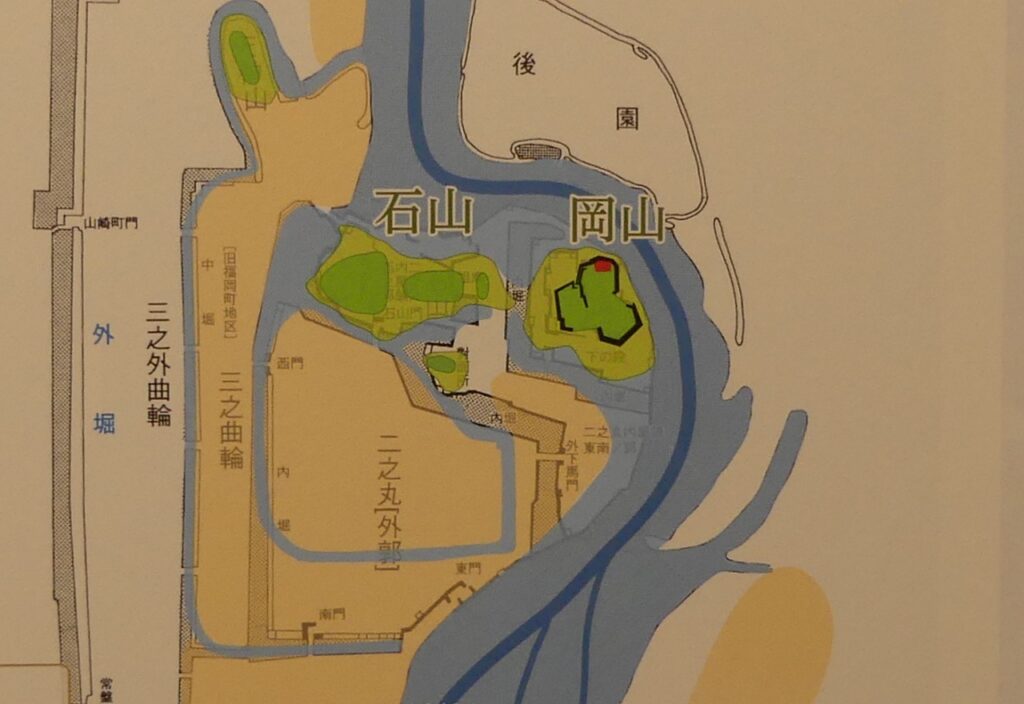

Naoie’s last home was Okayama which was near the Seto Inland Sea to the south at that time. The location was good for land and water transportation. It was on the delta of estuary of Asahigawa River which flowed into the sea. The delta had three hills, one of which was called Ishiyama (which means stone mountain), where Naoie built the main enclosure of the castle. Another one was called Okayama, which was the origin of the castle and the current city’s name. The scale of the castle was still small. However, Naoie expected that the castle and town would eventually prosper.

After Naoie became a great warlord, his actions were recorded multiple times. However, the records say Naoie was worried about his last decision. In the late 1570’s, the Oda Clan and the Mori Clan battled each other over the Chugoku Region including Naoie’s territories. He was on the Mori’s side and fought against the Oda Clan. At first the Mori Clan was more superior than the Oda Clan which eventually changed. Naoie seemed to continue watching this trend while keeping a cool head. He finally decided to switch over from the Mori to the Oda in 1579 through the agency of Hideyoshi Hashiba who was a senior vassal of the Oda Clan. That meant Naoie would become the frontline against the Mori Clan. Severe battles continued for a while. Naoie unfortunately got sick and eventually died around January in 1582 (according to the lunar calendar). Hideyoshi wanted to expand his empire. He entered Okayama Castle in April and battled against the Mori Clan at Bicchu-Takamatsu Castle in May before the Honnnoji Incident happened in June, which resulted in him being the next ruler. As a result, Naoie’s decision was correct.

Hideie Ukita, a young nobleman of the Toyotomi Government, develops the Castle

Hideie Ukita followed his father, Naoie when he was only 11 years old but was supported by his relatives. The Ukita Clan joined the unification of Japan by Hideyoshi Toyotomi (who changed his name from Hashiba). Hideie was eventually promoted by Hideyoshi finally as a member of the council of the 5 elders. He was the youngest member in the council (at only 27 years old) while the others were all over 40. Historians speculate that there are 4 reasons for his early promotion.

- Hideyoshi felt an obligation for the contributions of the Ukita Clan

The clan joined Hideyoshi’s troops during the most important period of his unification of Japan.

- The affection from Hideyoshi to Go-hime, Hideie’s wife

Go-hime was a daughter of Toshiie Maeda, who was adopted to Hideyoshi when she was a baby. Hideyoshi loved her very much because he didn’t have children then. However, he finally got more children later on his life. Her husband was Hideie. When she suffered from a terrible sickness, Hideyoshi blamed it on the curse of the foxes. He ordered Fushimi Inari Shrine to pray for her recovery (the shrine uses foxes as envoys). He also declared that he would destroy the shrine and hunt foxes every year if she died. She fortunately recovered. Go-hime was the important connection between Hideyoshi and Hideie.

- The good relationship between Hideyoshi and Hideie himself

There are no records that indicate Hideyoshi, who was a whimsical ruler, was ever angry at Hideie. Hideyoshi once announced that Hideie would be the ruler of Japan or Korea during the first stage of his invasion of Korea. (Hideyoshi himself wanted to rule China.) Hideie didn’t have his own military contributions but was often active fighting which might have been admired by Hideyoshi. He also spent huge amount of money and time for Noh plays, tea ceremonies, and falconries (using a falcon for hunting), which Hideyoshi also liked. In addition, you might think he was handsome person when you look at his portrait. However, the image above was drawn during the Showa Era using the author’s imagination.

4, Hideyoshi wanted to promote his relatives

When Hideyoshi got old, all of his male relatives were all gone excluding his only son, Hideyori. For example, the ex-successor, Hidetsugu was forced to kill himself by performing Harakiri. Hideyoshi’s brother, Hidenaga died because of illness. Hideie might have been considered one of his few relatives who would support Hideyori in the future.

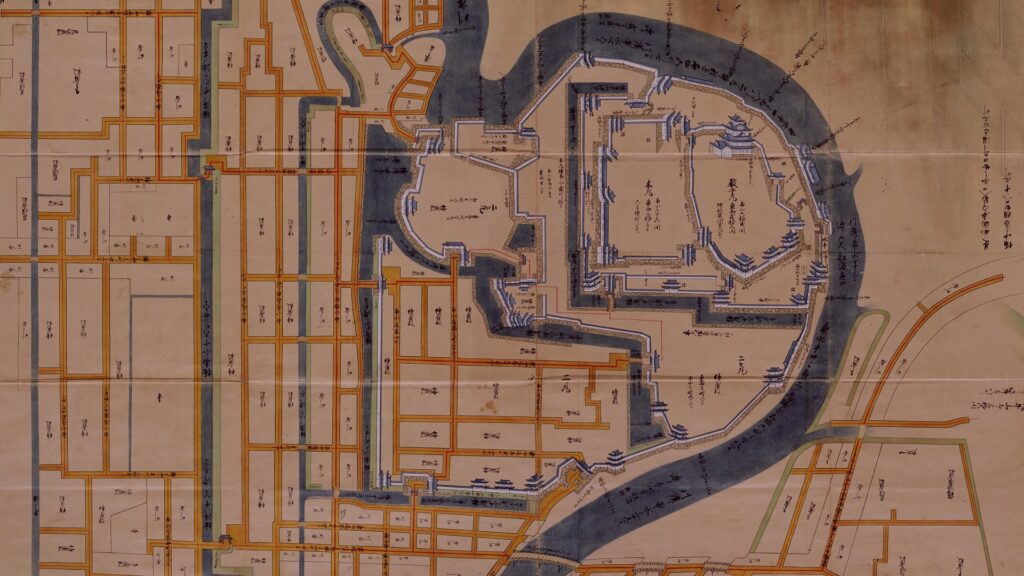

Hideie was also a great lord who several territories with about 500,000 Koku of rice. Okayama Castle was renovated as his home. It was said that the construction was done between 1590 and 1597. The center of the castle was moved from the Ishiyama hill to the Okayama hill to the east. The new center (the main enclosure) was surrounded by high stone walls which was over 15m high. They were built piling up natural stones, which was called the Nozura-zumi method. Asahigawa River had been diverted into several flowing rivers around the castle but was converged as a natural moat in the north and east of it. Many other enclosures were also built in the southern and western parts of the castle, which were surrounded by artificial moats. The castle town was well developed. However, Hideie was so busy that he couldn’t live there for a long time. However, he sent his instructions on how to build the castle town to Japan from Korea where he was positioned during the invasion.

The most interesting thing of the castle was its main tower as the symbol. It officially had 3 levels with 6 floors (however, some historians consider it 4 or 5 levels because of its complex roofs). It was over 20m high (about 35m in total including its stone wall base). The base was built along the natural terrain as the techniques were still primitive at that time. Therefore, the base became a scalene pentagon on a plane. As a result, the first floor became the same shape as the base. As you go higher, the shape turns into a square. Because of the complex floors, the first and second levels looks like multiple turrets and the top level like a lookout point was on them. This style is called “Boro-gata” (means the lookout type). The main tower of Okayama Castle is said to have followed the style of Nobunaga Oda’s Azuchi Castle and Hideyoshi’s Osaka Castle. The walls of the tower were painted black, which originated from the nickname of the castle, “Ujo” (means Crow Castle). In addition, the castle was decorated by rooftiles using gold leaves, which needed special permission from Hideyoshi to be used.

However, after Hideyoshi died in 1598, the situation changed dramatically. The authority of Hideie, which had been back upped by Hideyoshi, began to deteriorate. That caused an imbalance in power, which is often called Ukita Trouble. Some senior vassals, such as Ukita Sakyonosuke, and Hideie’s close vassals like Jirobe Nakamura fought against each other about who would rule their territories. Unfraternally, Hideie was not able to stabilize it. Eventually, many vassals left Hideie. For example, Ukita Sakyonosuke would become the lord of Tsuwano Castle. As a result, the power of Hideie would eventually disappear.

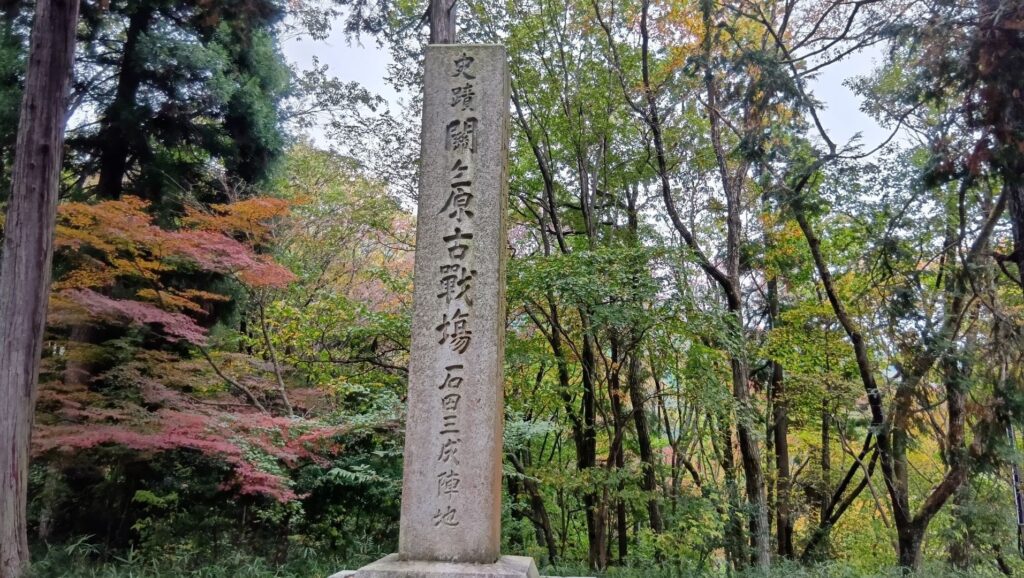

On the 15th of September in 1600 (according to the lunar calendar), the Battle of Sekigahara occurred, where Hideie joined the Western Allies but was unfortunately defeated. He escaped from the battlefield and hid in the mountain areas with his few retainers for a while. Then, he sailed to Satsuma Province to ask the Shimazu Clan which also joined the Western Allies for help. The clan still did not surrender to the Tokugawa Shogunate which was the former Eastern Allies. Hideie wanted to survive and get back to being a lord. After the clan and the shogunate made peace in 1603, Hideie presented himself at the shogunate the following year. The decision of the shogunate was to banish him to Hachijojima Island, nearly 300km away from Edo (the current Tokyo), forever. It was said Hideie never gave up on his comeback until his death when he was 84 years old in 1655. Hideie must have been stronger than his image of ” a young nobleman of the Toyotomi Government”.

Hideaki Kobayakawa, a Misfortunate Lord who Modernizes the Castle

After that, Hideaki Kobayakawa entered Okayama Castle as the lord of the Okayama Domain which earned him about 400,000 Koku of rice. This was his reward for helping Ieyasu win The Battle of Sekigaha. His actions gave him the reputaiton of a betrayer. He switched from the Western Allies to the Eastern Allies during the battle, being forced by the way of Toi-deppo (shot by Ieyasu Tokugawa). However recent studies suggest that Hideaki did not switch sides halfway through the battle but rather was supportive of the eastern allies from the very beginning. In spite of this, his bad reputation affected his relationship with the Okayama Domain. They said that Hideaki lived a luxurious life, doing bad things, and finally died a madman. As a matter of fact, he killed a senior vassal, which resulted in other senior vassals leaving him in fear of getting killed.

However, recent studies suggest that Hideaki’s death was caused by excessive alcohol drinking since his childhood. In addition, he left too many achievements for his short two years at Okayama before his death at only 21 years old. The purge to his senior vassals might have indicated his new government with his new close vassals. Some of Hideaki’s achievements include land survey, reorganization of temples, destroying unnecessary castles, and modernizing Okayama Castle (excessive castles could lead to rebellions which many lords wanted to minimize). The modernizing was done because the castle needed to adapt to new military methods after the Sekigahara battle.

Hideaki doubled the range of the castle (from 60 hectares to about 110 hectares). The outer third enclosure was built in the new western part of it. The outer moat also surrounded the enclosure, which was 2.5km long in total. It was said that the moat was built in only 20 days, which gives it its nickname “Hatsuka-bori” (which means 20 days moat). It was also said that it was fortified to prepare for the possible invasions from the Mori Clan. The clan was defeated during the Sekigahara battle and their territories were reduced by the shogunate, but Hideaki wanted to prepare for a possible revenge invasion from the west of Okayama Castle. In addition, Hideaki also extended the main enclosure and built new turrets and gates. We can see the stone walls of the enclosure, built by him, next to those of Hideie Ukita’s period. Some of the turret buildings were said to have been moved from castles which had been abandoned.

Hideaki died not having a successor. For this reason, the shogunate fired the Kobayakawa Clan. He was forced to mature at a young age, and like the wind he had an early demise. If he could have lived for few more years or have had his successor, his reputations would have been different from the current ones. He was really a misfortunate lord.

Ikeda Clan, the Pivot of Western Japan completes the Castle

Okayama Castle and the Okayama Domain was followed by Tadatsugu Ikeda when he was only 5 years old. He was a son of Terumasa Ikeda, the lord of Himeji Caste, whose wife was a daughter of Ieyasu Tokugawa. Therefore, Tadatsugu was a grandson of Ieyasu. This promotion may have been favoritism by Ieyasu. Tadatsugu was back upped by Toshitaka Ikeda (20 years old) who was another son of Terumasa, but his mother was different from Tadatsugu (Terumasa’s ex-wife). Tadatsugu died young just after he grew up, so his brother, Tadakatsu (14 years old but after his coming-of-age ceremony) followed him. Tadatsugu died when he was 31 years old and his successor (Mitsunaka) was only 3 years old back then. The shogunate decided to move Mitsunaka to Tottori Castle. Instead, Mitsumasa Ikeda, who was a son of Toshitaka, moved from Tottori to Okayama when he was 24 years old. Overall, the shogunate considered Okayama castle and the domain as an important spot in western Japan, where a young lord was not able to govern it properly.

Okayama Castle was finally completed by the Ikeda Clan. First, Toshitaka, who was the guardian of Tatatsugu, developed the inner second enclosure and the western enclosure. The remaining Nishite Turret was built at the western enclosure at the same time. Secondly, Tadakatsu extended the main enclosure to build the government office called “Omote-shoin”. The remaining Tsukimi Turret was also built there. The castle not only become a home for battles, but it also become an office for the government.

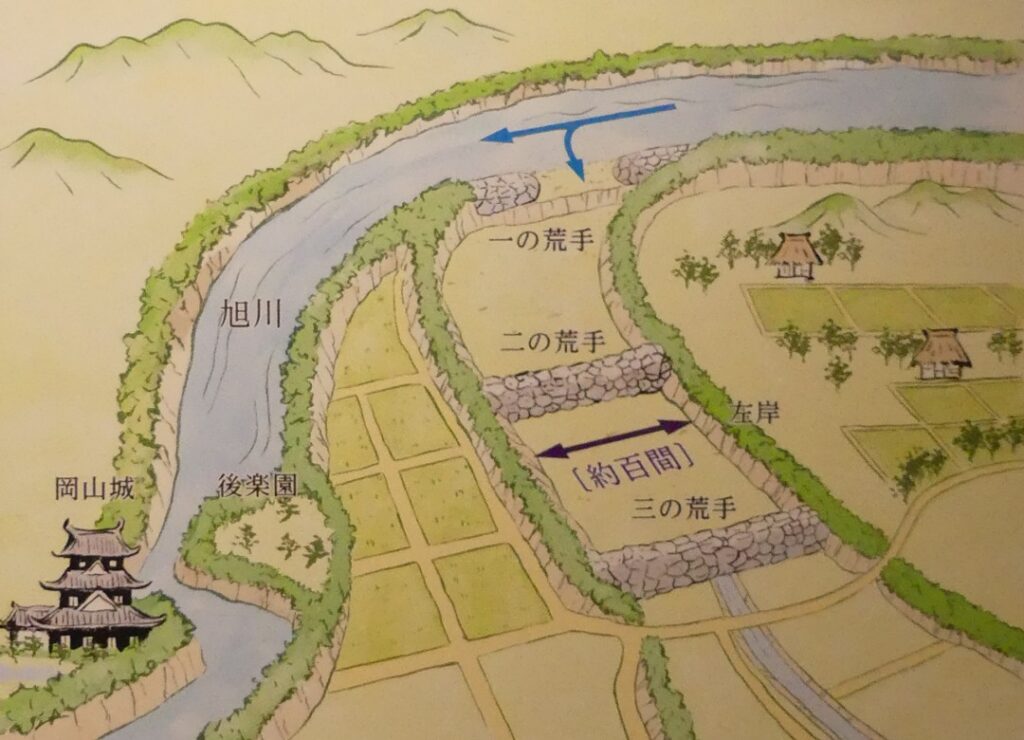

After Mitsumasa Ikeda became the lord, he improved the civil administration and cultural affairs in his domain. He learned Confucianism to lead the people in the domain. He also established the Okayama Domain School in 1669 for the Samurai-class people. Furthermore, he built the Shizutani School in 1670 for the lower-class people, which was said to be the earliest school for commoners in Japan. The constructions of the schools were instructed by his excellent close vassals like Nagatada Tsuda. On the other hand, the castle town of Okayama often suffered from natural disaster damages like floodings of Asahigawa River. This was because the river was artificially converged as a natural moat when the castle was renovated. As a result, the water of the river would often overflow to the town during harsh weather conditions. Mitsumasa ordered Nagatada to prepare preliminary measures for possible natural disasters. Nagatada decided to build spillways called “Hyakkenn-gawa” (which means 180m-wide river) at the upstream of Asahigawa River which came from the ideas of a Confucian, named Hanzan Kumazawa. The spillways usually worked as banks, but they changed to a river when the flow of Asahigawa River overflowed.

Mitsumasa’s successor, Tsunamasa liked culture and entertainment very much.

After the spillways were completed, the site across Asahigawa River from the castle became a wasteland. Tsunamasa launched the construction of his garden there, called Gokoen which is the current Okayama-Korakuen, one of the three greatest gardens of Japan. It was also instructed by Nagatada, who was like a superman! (a powerful retainer, rather than a powerful warrior) The garden was mostly consisted of fields, where farmers worked, as if it was a real countryside, by Mitsumasa’s interests. He commuted to his own garden by a boat from the castle occasionally. As time passed, the appearance of the garden was changed by his descendants. For example, most of the fields were turned into grass. Artificial hills and ponds were added on some points of the garden, which resulted in what we see today. The garden was also used for guests and opened to the public on somedays during the later Edo Period.