特徴、見どころ

とても古く見える天守

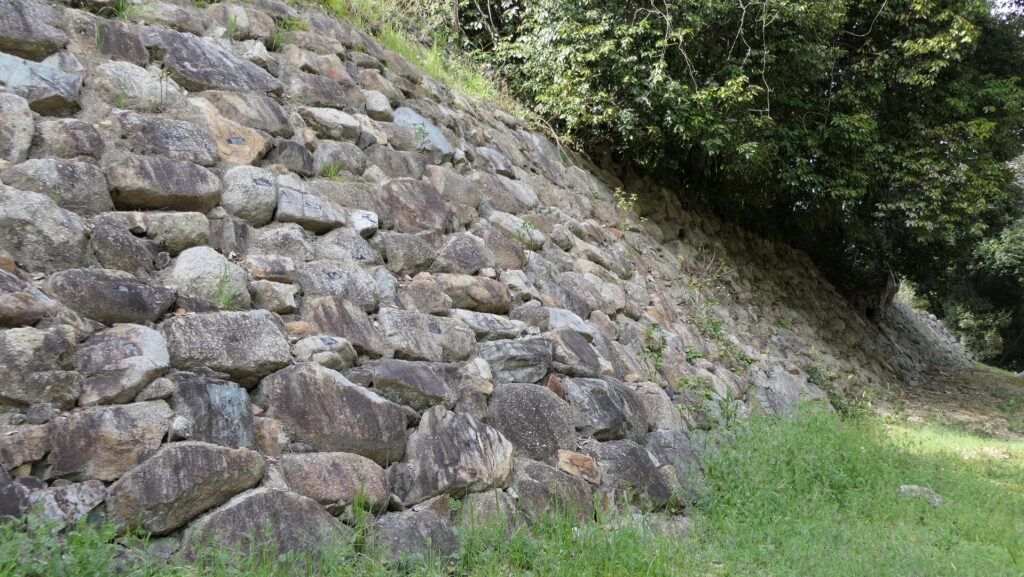

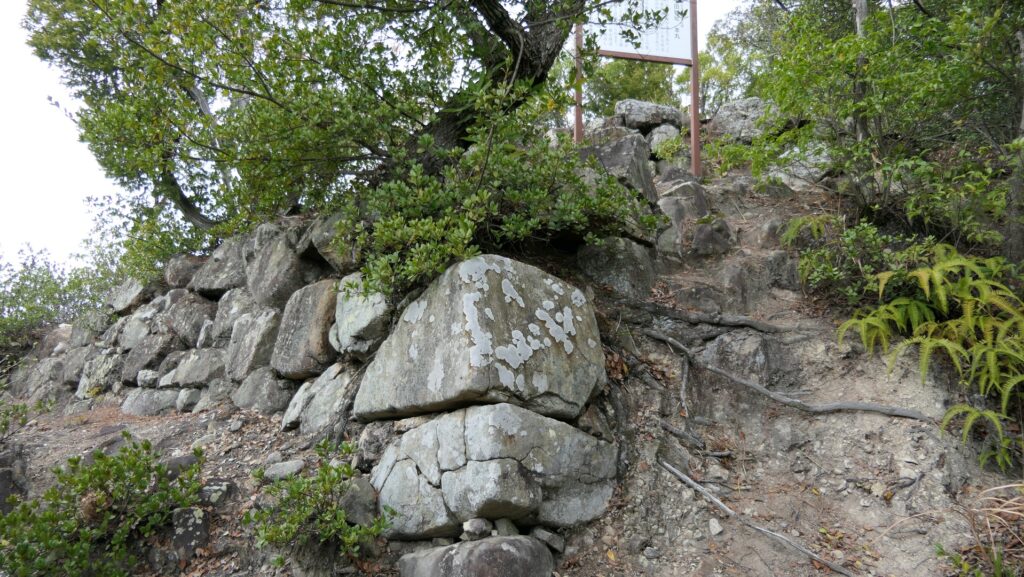

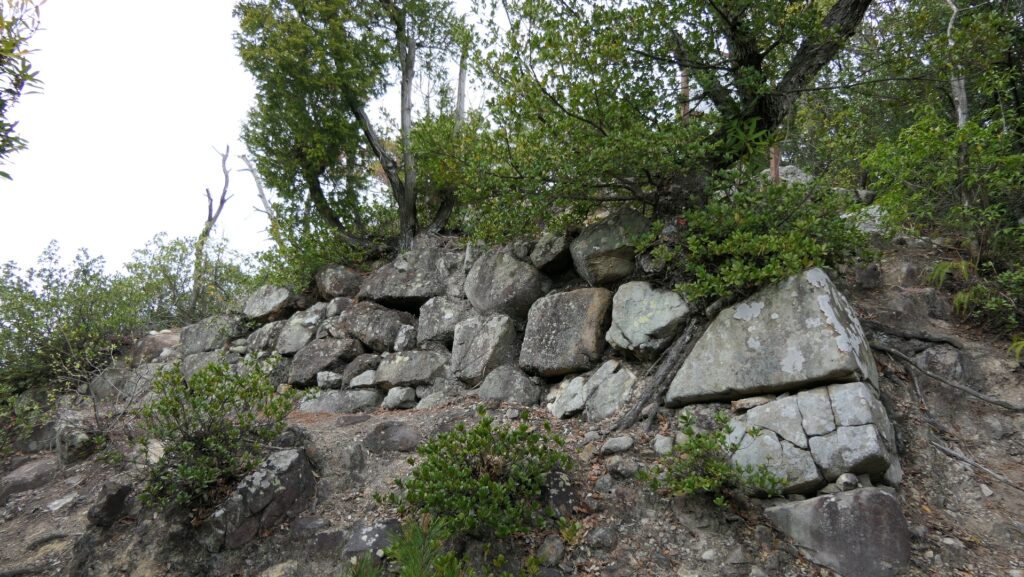

今日、丸岡城には本丸の丘陵部分に天守だけが残っています。天守は約12mの高さがあり、2層3階です。日本に残っている他の天守に比べるとそんなに大きくはありません。しかし、天守を周辺から眺めてみると、27mの丘陵と6mの高さの天守台石垣の上に立っているので、よく目立って見えます。

もし車で来られるのでしたら、元二の丸だった所にある駐車場に車を停めて、観光客向けによく整備された通路を通って天守の方に歩いて行くことができます。

天守を見たとき、とても古いものに感じるかもしれません。他の多くの人たちも同じような感想を持っています。この天守のタイプは望楼型と呼ばれていて、入母屋屋根を持つ大型の櫓の上に小型の望楼が乗っています。このタイプは、日本の天守の中では初期のものとされています。丸岡城天守の最上階には回り縁が取り付けられていて、これは望楼型でも初期のものに該当する特徴です。また、多くの板張りの部分がむき出しになっていて、これも初期望楼型の特徴です。更に、この地域の冬の寒冷な気候にも耐えられるようにするため、この天守の瓦は石で作られています。12ある現存天守の中では唯一の事例です。この瓦がより一層天守を古く見せているのです。これらの理由により、多くの人々は丸岡城天守は、日本で最古の天守ではないかと思っていたのです。

丸亀城天守は最古か否か

一方専門家の中には、丸岡城天守は他の現存天守と比べてそんなに古くはないと主張している人もいました。その理由の一つは、丸岡城天守の回り縁は実用的ではなく、単なる飾りであるというものでした。回り縁を飾りに使うのは、丸岡城天守が一番古いと思っている人たちが期待する時期より、ずっと後の時代の城に見られるというのです。建築家の中にも、丸岡城天守の設計にもずっと後の時代に見られる特徴があるという意見がありました。

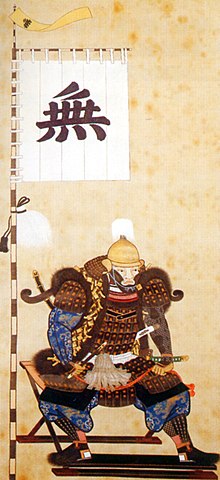

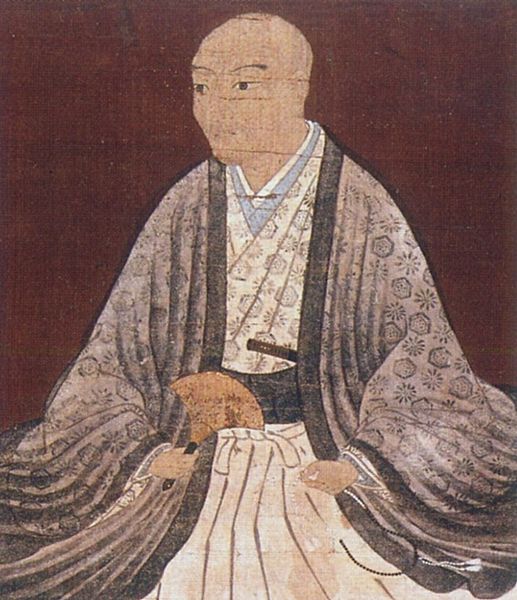

丸岡城天守は1950年以来、重要文化財に指定されてきました。そして坂井市は、もしこの天守が最古であると確認されれば、今度は国宝になるのではないかと考えたのです。2018年、坂井市は最新の科学技術を使っていつ天守ができたのか判明させるべく、調査を行いました。この調査は主に年輪年代測定という手法により行われ、天守の建造に使われた木材がいつ切り出されたのか確認したのです。その結果、その木材は1620年代に伐採され、天守はその時代かもっと後に作られたというものでした。この結果は市が期待していた時代より随分後でした。つまるところ、この天守は本多氏が丸岡城の独立城主となった後に建造されたと考えられるのです。天守の建築者は恐らく本多氏で、意図的に古いスタイルで建造したということになります。

天守の内部

丸岡城天守は最古ではありませんでした。しかし訪れる価値は十分にあります。まずは、オリジナルの石段を登って天守の一階に入ります。

一階は櫓部分にあたり、屋内はかなり広くなっています。そして、石瓦を含む天守の重みを支えるために、多くの柱があります。

また壁沿いには天守防衛のために作られた、鉄砲狭間や、石落としが備えてある出窓の空間を見ることができます。

そして二階に行くには、65度の角度があり補助ロープさえ付いている、とても急な階段を登っていきます。二階は望楼部分の屋根裏部屋になっていますが、一階の屋根部分を使った窓が備えてあります。

最上階に行くときもよく気を付けてください。最上階への階段は、更に急で角度が67度もあります。最上階には全ての方角に窓があり、開放的で明るくなっています。そこからは、市街地の眺めを楽しめるとともに、石でできた鬼瓦の後ろ姿を見ることができます。