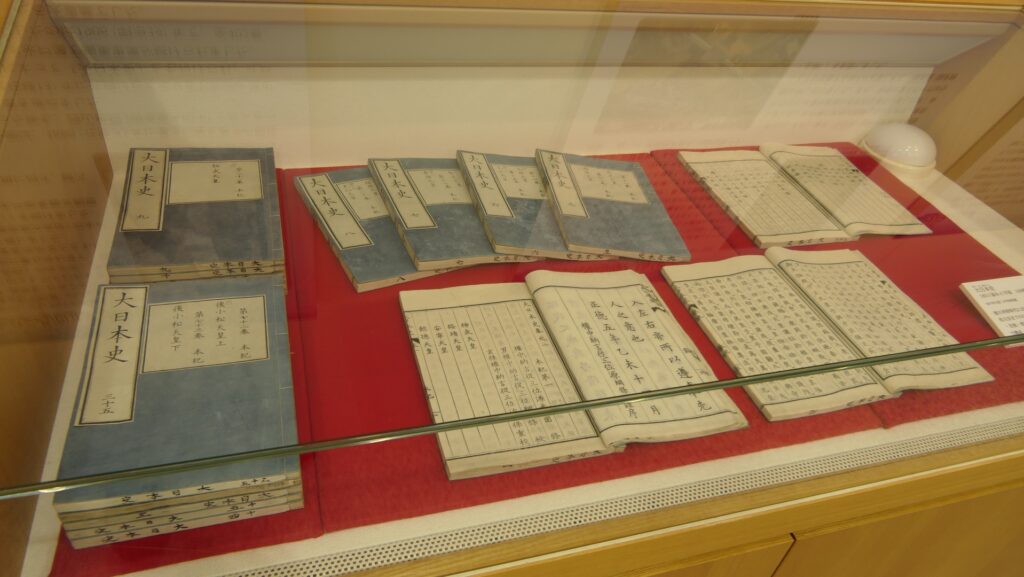

立地と歴史

天空の城として有名に

竹田城は、現在の兵庫県北部にあたる但馬国の虎臥山(とらふすやま、標高354m)にあった城です。竹田城跡は最近、歴史ファンだけではなく一般の観光客の間でも、「天空の城」として大変な人気となっています。城跡には建物は何もありませんが、素晴らしい石垣が高い山の上に残っていて、秋から冬にかけての朝に気候条件が整えば、雲海の上に浮かんでいるように見えるのです。日本のマチュピチュなどとも称されています。天空の城は現代になって新たにできた観光地であり、城跡そのものからはずっと離れた場所に行って見学することになります。しかし、この呼称は城の歴史や立地から生まれたものとも言えるでしょう。

山名氏が最初に築城

但馬国は現代の人々にはあまり馴染みがありません。この国は小さく、最終的には兵庫県に統合されてしまったからです。しかし、過去においてはその立地からとても重要視されていました。中世の多くの期間に渡って、山名氏が山陰地域とも呼ばれる中国地方北部のいくつもの国を領有していました。但馬国は山名氏の領国の東端にあり、播磨国と丹波国と国境を接していました。そのため、山名氏が攻守の要の基地として、15世紀頃に竹田城を最初に築いたのです。その当時は、領主たちが身を守るために高い山の上に城を築くことがよく行われていました。竹田城を含むこれらの城は、その時点ではすべて土造りで、石垣は築かれていませんでした。

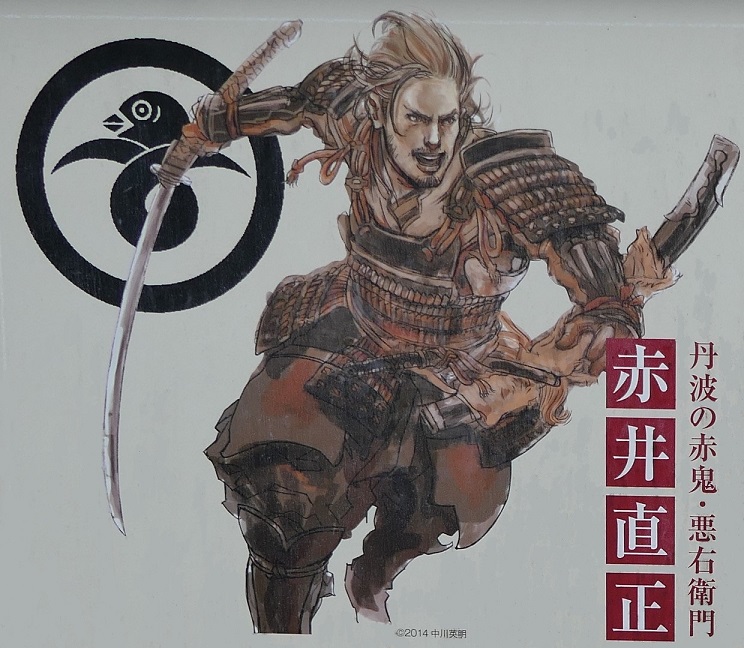

但馬国の範囲と城の位置多くの戦いが起きた戦国時代の16世紀には状況はもっと複雑化します。山名氏の力が衰える一方、但馬国外の他の領主たちはより多くの領土を欲したからです。例えば1571年には、山名氏の当主、山名祐豊(すけとよ)は丹波国に攻め込みますが、逆に反撃を受けてしまい、1575年には丹波国の黒井城主、荻野直正に一時竹田城を占領されてしまいました。祐豊は自身の領地を守るために、状況に応じて織田信長や毛利氏のような最強と思う戦国大名に助けを求めるつもりでした。ところが信長は1577年に、後に天下人となる羽柴秀吉の弟である羽柴(豊臣)秀長に軍勢を預け、但馬国に派遣したのです。これによって信長は竹田城を支配下に置きました(そのとき戦いが起こったのか、降伏によって開城したか不確かです)。1582年に信長が亡くなり、秀吉が天下人になると、弟の秀長に竹田城に留まり、改修するよう命じました。城の周辺に莫大な収益をもたらす生野銀山があったことが関係していたようです。山頂に石垣が築かれ始めたのは、この頃のことと考えられます。やがて1585年に秀長が和歌山城に移されると、城の改修は、秀吉の別の家臣である斎村政広に引き継がれます。

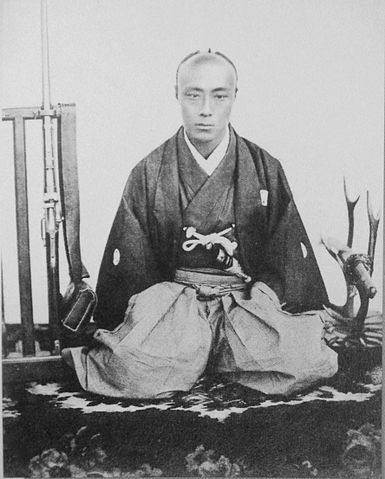

斎村政広が城を完成

政広はもともと赤松広秀という名前で、播磨国の龍野城にいた地方領主でした。1577年に秀吉が播磨国に侵攻したとき、政広は秀吉に降伏したのですが、城を取り上げられ、秀吉の家臣とされました。政広は元の城を返してもらうため、秀吉の下で一生懸命働きました。その結果、秀吉は政広に領地を与えたのですが、龍野ではなく、竹田城がある地でした。政広の領地は2万2千石で、竹田城の豪華な石垣を築き維持していくのには、少なすぎる石高でした。よって、この城の建設には秀吉のバックアップがあったものとされています。政広は秀吉への貢献を続け、秀吉の命により朝鮮侵攻にも従軍しました。竹田城のいくつかの門の構造には、朝鮮で築かれた倭城の影響が表れていると言われています。

竹田城が築かれた山は3つの峰から成り立っていて、北方と南方の峰は長く、西方の峰は短くなっています。頂上部分には本丸が築かれ、天守もあったのですが、その詳細は分かっていません。それぞれの峰にはいくつも曲輪がありましたが、その内の大きな曲輪では兵士の駐屯や物資の備蓄ができるようになっていました。峰の端部分は外部との出入口となっていましたが、虎口によって厳重に守られていました。城は総石垣造りであり、野面積みと呼ばれる、自然石か粗く加工された石を使って積まれました。石積み専門の職人集団が招かれてこの仕事を行いました。この城の縄張りで進んでいる点の一つは、3つの峰の間をバイパスを使って移動できることです。守備兵は、ある峰から別の峰へとスムーズに動けることで、敵の攻撃に柔軟に対応することができたのです。

城周辺の航空写真

政広と竹田城のあっけない最期

政広は普段は山麓にある御殿に住んでいて、その間城下町も整備しました。彼は儒教にも関心があり、国内の儒学者たちや朝鮮の高官と交流を重ねました。山上の城にも儒学の聖堂を建てたとも言われています。ところが、政広と竹田城の時代は突然終わってしまいます。1600年に徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍との間で天下分け目の戦いが起こりました。政広は西軍に属していたのですが、関ヶ原において三成が家康に敗れたと聞くと、東軍に鞍替えします。彼は、家康に対する忠誠を示すために、他の西軍に属した大名がいた鳥取城の城下町を焼き打ちしました。しかし家康の裁定は、焼き打ちの責任を取らせるということで、政広に切腹を命じるものでした。これは理解に苦しむ決定内容ですが、家康と彼の徳川幕府が生野銀山を確保するために、政広のような謀反を起こすかもしれない人物を排除しようとしたのだと、歴史家は解釈しています。